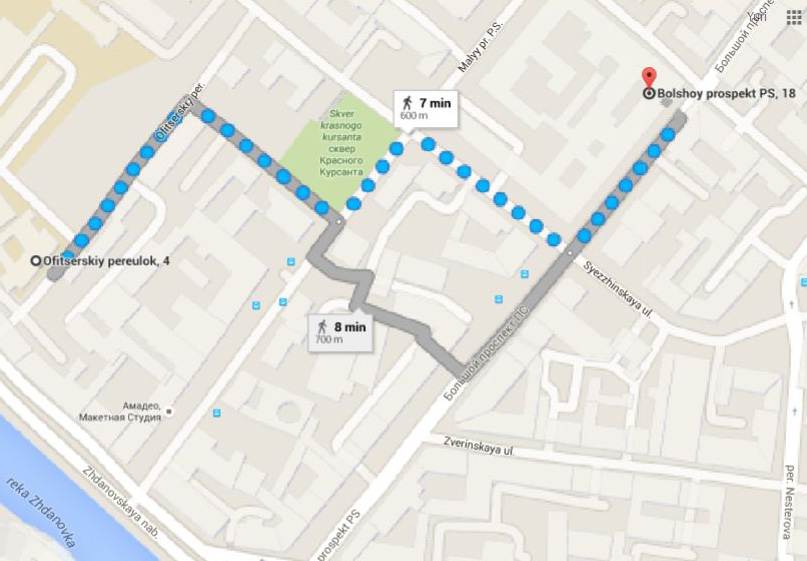

Мне только что исполнилось девять лет, я учусь во втором классе. Майским днём 1955 года я возвращаюсь из школы, возвращаюсь один, без сопровождения старших; в ту пору к улице относились с доверием. Моя школа — в шестистах метрах, на Большом проспекте в доме 18, а жили мы в доме 4 по переулку Декабристов (он же Пердек). Для взрослого это семь минут ходьбы.

Я перехожу улицу Красного Курсанта, перебегаю проспект Щорса у остановки трамваев №1 и №40, оказываюсь в Съезжинском переулке и бреду по мощёной булыжником проезжей части, транспортом не перегруженной, разве что раз в день грузовик проедет или телега. Тут меня догоняет мой друг и одноклассник Шурик Ведин с ранцем за плечами. Я на радостях стукаю его портфелем, — форма приветствия самая обычная, хотя портфелями и дрались, — и мы оба хохочем от удовольствия. Мой видавший виды портфель из искусственной кожи расстёгивается, из него вываливаются на мостовую пенал и книжка Родная речь. Шурику ждать некогда, ему сегодня на музыку, строгая мама Людмила Николаевна не любит, когда он опаздывает. Он бросает меня у разбитого корыта и бежит домой, в свой офицерский дом пять по Пердеку… дом несколько казарменный, не то что наш, буржуазный, в стиле модерн, постройки начала века; но зато у них там две комнаты на троих и подобие отдельной квартиры при коридорной системе.

О Родной речи как не вздохнуть… Одно название чего стоит. Это был учебник серьёзный, основательный и просветительный, проникнутый народничеством 1860-х, и серьёзность его была той самой поры, почти вековой давности. Родная речь вводила городских советских детей под своды великой русской литературы XIX века… или, может быть, в сени этой литературы, потому что литература эта в очень значительной степени была сельской, помещичьей, с гумном и околотками, осинниками и тетеревами, с непременными добрыми пейзанами и их умными ребятишками в ночном, у костра на Бежином лугу, где усталый и тоже очень добрый Иван Сергеевич снимает с плеча двустволку… Родная речь сеяла разумное, доброе, вечное.

…А школьным пеналом называлась в те годы плоская шкатулка, обычно из отциклеванного светлого дерева, с орнаментальным рисунком на выдвижной крышке. В пенале всегда хранилась ручка-вставочка, тогдашнее школьное стило, оснащённое острым, как наконечник стрелы, стальным пером №11 с раздвоенным жалом, по цвету ядовито-латунным от засохших на нём чернил. Ещё там лежали у меня два чистых запасных пера, два небрежно очиненных и основательно обгрызенных карандаша (один с обломанным грифелем) и голубой жёсткий ластик с чернильным пятном… Изготовлялись пеналы с забытой тщательностью, стенки их по углам соединялись не внакладку, а входили одна в другую, как в хорошем срубе с чистым обрезом… Бывали пеналы и цилиндрические, лакированные, иногда раскрашенные под Палех, это для учеников побогаче; о таком я и не вздыхал, Шурику не завидовал… или, пожалуй, как раз завидовал.

Пенал мой, новый, недавно купленный вместо развалившегося старого, ударился о булыжник мостовой, его шахматный угол от ушиба покосился, крышка съехала, у второго карандаша, любимого, обломился грифель. Родная речь, и без того ветхая, открывшаяся на стихах «Ласточка с весною в сени к нам летит», тоже пострадала, переплёт ещё больше разъехался. Я готов был плакать от обиды… Но тут меня словно током ударило. Явился вопрос: а что если вот это пустяковое происшествие совершилось не случайно, а с неизбежностью, было предрешено заранее в пространстве и во времени… записано, так сказать, в Книге Бытия? Но если так, то оно, при всём его муравьином ничтожестве, в чём-то важном равнозначно любому другому событию, самому всемирно-историческому: смерти вождя и учителя, приключившейся два года назад, Сталинградской битве, самой великой в истории человечества! И ведь эти жалкие предметы — потрёпанная книжка, сломанный карандаш, дешевая вставочка — совершенно так же реальны, как дома, деревья, солнце, луна, звёзды…

Эти соображения поразили меня. В тот день, положим, они владели мною недолго, до дому было три минуты ходьбы вприпрыжку, сиюминутное и детское вскоре вытеснило их, но потом они стали возвращаться, так что я пронёс память об этом случае через всю жизнь. Даже место, где я уронил пенал и книжку, вижу совершенно отчётливо: направо от меня чахлый сквер Красного курсанта с низкой чугунной оградой, повапленной чёрной краской; налево, чуть впереди, — ворота во двор между домами 10 и 16 по Съезжинскому переулку, разумеется, открытые; за спиной — школа №66, не моя 52-я, родная и незабвенная, а та, что ещё недавно была только для девочек, та, которую окончила моя старшая сестра Ира… Да-да, вон тот мальчишка — это я. Что это с ним? Опустился на колени и застыл без движения на мостовой Съезжинского переулка, не подбирает упавшие материальные ценности, а оторопело вперяется взглядом в булыжники чухонского гранита, вымытые вчерашним дождём, серо-коричневые, местами красноватые, каждый размером с кошачью голову, крупитчатые…

Так меня впервые посетила Клио, она же Клия, муза истории. Конечно, и пространственно-временной континуум тут где-то промелькнул, задев меня крылом; глядя на булыжники, я видел звёздное мировое пространство, правду сказать, ничуть не искривлённое, а прямёхонькое, страшное, летящее мне навстречу, — но сильнее и категоричнее в моём сознании отпечаталось другое: это было. Произошло событие, и возврата ему нет; прошлое не переиграешь… а что событие ничтожно, что пережил его один только я, мальчишка на ленинградской улице, то этим его не зачеркнёшь и не унизишь, потому что ведь и я, при всей моей малости и мимолётности, при всей страшной краткости человеческой жизни, — совершенно так же реален, как вечные звёзды.

Прошлое сделалось для меня настоящим.

Я с дошкольного возраста сочинял стихи, сочинял изредка, от случая к случаю, в промежутках между школой и дворовыми проказами в компании таких же послевоенных оборванцев, занятых драками, лазаньем по крышам, чердакам и подвалам, плаваньем на льдинах по Ждановке или на понтонах в Крестовском пруду; сочинял не за столом, не в результате сосредоточенного усилия, а всегда чуть ли не против моей воли; на меня, что называется, накатывало, и притом в местах самых неожиданных; являлась одновременно интонация и стихотворная строка, тут же нашептывавшая другую, за нею третью, четвёртую. Понятно, что эти приступы отдаляли меня от моих дворовых приятелей, уводили от шумных игр в сторону, в меланхолию и необъяснимую грусть. Учительных слов «Не надо заводить архива, над рукописями трястись» я знать не мог, правило это (никем из пишущих не соблюдаемое) сразу же совершенно стихийно нарушил и дальше всегда нарушал, ничего никогда не выбрасывал, разве что терял. Сейчас знаю, что страсть к старым исписанным бумажкам — тоже шалости и проделки Клии, положившей на меня глаз. Жизнь проходит, каждый час уносит частицу бытия, — как не пытаться удержать уходящее?

В этом же ряду стоит и другое. Когда мне исполнилось тринадцать лет, я впервые не обрадовался, а загрустил оттого, что стал старше на год. Я не хотел взрослеть, я отталкивал о себя взрослость — в тот памятный день на Пердеке и с тех пор всегда.

Клия и прямо о себе заявила. В шестом классе, в те же тринадцать лет, я увлёкся античной Элладой, и тоже — на всю жизнь. Наоборот, политикой я совсем не интересовался. С годами это отношение только усиливалось. Сталин и Чёрчилль, де-Голль и Джон Кеннеди были для меня прошлым; Аристид, Перикл и Фемистокл — настоящим. К Элладе добавился у меня Рим, потом Флоренция и ещё многое. В годы студенчества я физически не мог читать никакой прозы, кроме исторической; не понимал, как можно интересоваться выдуманными героями. Фукидид и Макьявелли стали моими настольными книгами. В 1960-е годы появился Булгаков; все вокруг только и говорили о нём, — я даже попытки не сделал открыть Мастера и Маргариту, скучал от одной мысли о таком чтении. Я совершенно искренне не понимал, зачем люди пишут и читают романы, когда есть стихи и есть история… Я не стал профессиональным историком, тому виною обстоятельства места и времени, да ещё стихи, которые вообще всякой профессии мешают.

Шли годы, я по необходимости что-то делал в жизни текущей, сегодняшней, но при этом каждую минуту чувствовал, как она на глазах становится вчерашней. Прошли десятилетия. Наступил день, когда мне стало не нужно больше тянуть лямку, а жажда поприща и служения отпустила меня. Наступили покой и воля. Тут оказалось, что мой архив, тот самый, которого не следовало заводить, но который разросся до размеров библиотеки, архив бумажный и до бумаги не донесённый, как вот этот случай с пеналом, окончательно заслонил от меня жизнь сегодняшнюю. Мне скажут: «кто стар, пусть пишет мемуары». На это отвечу: ни в девять, ни в тринадцать лет я стариком не был, а старику, если уж ты старик, не к лицу молодиться. Старость естественна. Цицерон уверяет, что старик счастливее молодого. «Хорошо умереть молодым»? Не знаю… И так ещё отвечу: «Прошлое страстно глядится в грядущее. Нет настоящего, жалкого — нет…»

Я занимаюсь моим прошлым, пишу дневник задним числом… Дурного в этом не вижу. В моём теперешнем занятии не больше эгоизма, чем в писаниях лирического поэта; не больше сведения счётов, чем в Записках эготиста или Жизни Анри Брюлара Стендаля. Я свожу счёты с собою. Совершенно так же, как Стендаль, я хочу понять, кем я был на этом свете, отличие же одно: ворох не выброшенных бумажек, документы, о нехватке которых Стендаль сокрушается в Риме в 1836 году. Я счастливее Стендаля, я всегда любил прошлое, меньше отдавался сиюминутному. Мне досталось больше покоя и воли. Этот великий неудачник до последнего часа дорожил своей репутацией в парижских салонах; рассуждал о своём посмертном читателе, не хотел и не мог публиковать свои воспоминания при жизни, — я свободнее его. Я пишу для себя. Как и он, я не щажу себя, но равнодушен к тому, что обо мне говорят и думают, что обо мне будут говорить и думать, и будут ли вообще. При таком подходе я, понятно, растерял всех моих друзей… пожалуй, и любил-то я всем сердцем за всю мою жизнь только одного друга, вот этого Шурика из офицерского дома 5 по Пердеку, очкарика с ранцем за спиною… Это не новость, а универсальное правило: кто не щадит себя, тот друг неудобный… и я оказался неудобным другом для Шурика, в шестом классе мама Людмила Николаевна нас развела… Но ведь и то правда, что я не растерял бы друзей, если б они были мне нужнее исповеди, дороже свободы. Повторю вслед за некогда любимым мною непризнанным поэтом 1970-х, с которым тоже поссорился:

|

Я скажу по секрету, Но зато без прикрас: Мне решительно нету, Нету дела до вас… |

Моя свобода упоительна, моя ойкумена огромна. «Я пережил того подростка, и широка моя стезя…» Вот я беру в руки письмо человека, которого нет в живых или живущего за тридевять земель, на другом краю света; беру бумажку, как-то коснувшуюся меня тридцать или сорок лет назад, показавшую меня и этого человека с разных сторон, иногда мне и ему не льстящих, и заново переживаю то, что пережил тогда, то, что я понял о себе и о моём корреспонденте. Хорошему радуюсь, о дурном сокрушаюсь. Мне говорят: придерживай сведения; не пиши всего, что знаешь; это не принято; не называй имён; не суди, да не судим будешь. Но я как раз хочу быть судим, притом судом самым строгим: моим.

Традиция придерживать сведения для своих устарела. Она относится к тем временам, когда одни животные были равнее других. Раньше были писатели и читатели, властители дум и «широкая публика». Первые держали вторых за малолеток, оберегали читателей от взрослого знания, которое им не по уму. Писатели очень гордились своим званием и занятием, и гордость эта была сословной, кастовой. Но всё это кончилось. Читатель давно вышел из детства, он не глупее писателя, оберегать его смешно и пошло. Читатель умнее писателя, позволяющего себе кормить читателя недомолвками. Как раз недомолвки порождают сплетни, искажают истину, сублимируют ложь. Не только перед долларом, законом и совестью, но и перед истиной, и перед байтом информации все люди равны. По-моему, плох тот писатель, который не видит в читателе равного. Даже так: плох писатель, не видящий в читателе писателя.

…В мае 1955 года я уронил на булыжники пенал со вставочкой и Родную речь, уронил перо и то, что написано пером, гусиным пером. Уронил ли я родную речь? Это вопрос другой, но близкий. Историк не может не быть писателем. Без дивного писательского таланта Фукидид и Моммзен не донесли бы до нас своей истины; мы бы им не поверили. Но и писатель всегда отмечен музой истории. Я говорю не о тех, кто принадлежит истории, не о Гомере и Шекспире, даже не о Карамзине и Пушкине, которые от поэзии пришли к истории, а обо всех писателях всех времён и народов, в большинстве своём забытых, безвестных, безымянных. История делается писателями, и в этом смысле писатель всегда историк. «Из древней тьмы, на мировом погосте, звучат лишь письмена».

5-16 декабря 2015,

Боремвуд, Хартфордшир

помещено в сеть 16 декабря 2015