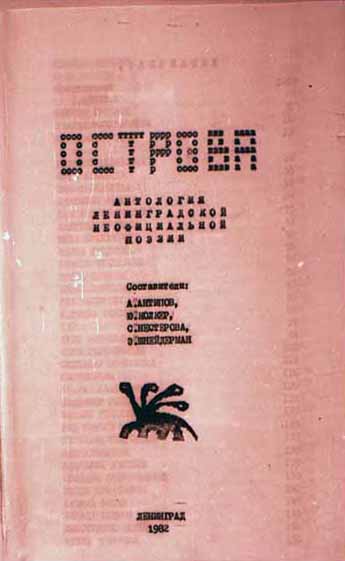

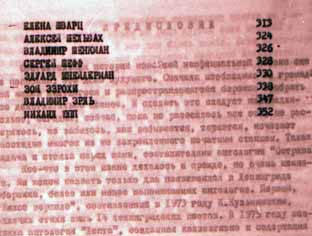

Около года тому назад [то есть в 1982] был закончен и разошелся в нескольких машинописных копиях сборник Острова, представляющий собою антологию ленинградской неподцензурной поэзии за последнее тридцатилетие. Составители работали более года, просмотрено немногим менее двухсот авторов и умопомрачительное число текстов. Оглядываясь назад, я с трудом верю, что эта увлекательная, неблагодарная и мучительная работа все-таки доведена нами до конца.

Я был одним из четырех составителей сборника и, наравне с прочими, несу полную за него ответственность. Редакционное отношение к тòму сформулировано в предисловии, я его разделяю; мое личное к нему дополнение сводится, в основном, к следующему. Книга эта, итог наших бесконечных споров, кажется мне одновременно и успехом, и неудачей. О второй литературе сейчас много говорят, — и вот, успех нашего труда состоит уже в том, что он дает портрет этой литературы в ее интереснейшем ракурсе: в поэзии. Портрет выполнен со всею мыслимой в подобном деле серьезностью: составители отвлеклись, насколько это вообще возможно, от человеческих пристрастий к авторам, отказались от установившейся иерархии, и исходили только из текстов. Но, конечно, они исходили также — и в первую очередь — из весьма индивидуальных эстетических представлений, притом сложившихся не вчера, а выношенных десятилетиями. К несчастью, среди них не оказалось и двух одинаковых или хотя бы близких, и в этом — неудача сборника. Ее можно было бы предсказать a priori, будь составители сколько-нибудь знакомы друг с другом к началу предприятия. Я убежден, что залогом цельности и внутренней непротиворечивости такого труда, как наш, могла бы явиться лишь редакционная коллегия, составленная из эстетических единомышленников и друзей, а еще лучше — из одного человека. Напрасно думать, что результатом обязательно стала бы групповая антология; групповой, или кружковой, можно объявить вообще любую антологию, достаточно выбрать подходящий критерий (например, возраст; в нашей — нет ни одного автора моложе тридцати: чем не дискриминация?). Но соразмерность и уравновешенность частей в ней и самая тщательность проработки, несомненно, оказались бы выше, — как и всегда бывает, когда труд является безраздельно твоим. У нас же стрелка навигационного прибора, равнодействующая нескольких разнонаправленных усилий, колебалась, то и дело упускала из виду свою звезду, меняясь во времени по величине и направлению: составителя поочередно заболевали, уставали, теряли интерес к делу и временно выходили из него. Индивидуальность каждого из нас отразилась в сборнике не в равной мере.

Термин вторая литература несколько неприятен, но по существу верен. Общество не всегда своевременно замечает писателей, которыми в последующих поколениях гордится. Это неудивительно, не ново. Но даже беглое знакомство с кругом ленинградских непечатавшихся авторов заставляет добросовестного наблюдателя отстранить представление о них как о кучке непризнанных гениев. Это именно литература, во всем многообразии присущих ей связей и взаимодействий. В ней представлены все жанры, все эстетические направления, все идеологии — кроме, быть может, той единственной, которая гарантирует сочинителю твердый социальный статус. Существуя бок о бок с первой, она практически не соприкасается с нею: брезгует, отвечая непризнанием на непризнание. Количественно она такова, что легко заполнила бы культурный вакуум одной из развивающихся стран на полтора-два десятилетия, — и это притом, что писатели не имеют гонораров, а иногда — и читателей, уповая на признание в гипотетическом будущем. Качественно она, в целом, профессиональна — сосредоточимся пока лишь на несомненном. Она объединяет людей всех возрастов, всех национальностей, всех профессий. Причины ее возникновения в этом городе можно обсуждать, а можно и не обсуждать, — необходимо лишь признать самый факт ее существования. И факт этот признан, оформился как таковой в сознании культурной части наших современников. Слово самиздат появилось на страницах советских газет — правда, в кавычках, долженствующих придать ему иронический смысл*.

*Общее для русского просторечия тяготение к избыточности курьезнейшим образом проявляется теперь в неумеренной эксплуатации кавычек. Их используют для придания иронического или даже обратного смысла слову, в них заключают имена собственные: Ленгаз, Электросила. В этом есть что-то унизительное для читателя. Я думаю, что, как и во времена Герцена, корректное использование кавычек и сегодня возможно лишь в одном случае: при выделении цитаты. Звезда, если это название журнала, легко выделяется курсивом (подчеркиванием), а с поясняющим словом — и вовсе довольствуется начальной прописной.

Еще раньше оно вошло в основные европейские языки. Итак, это — литература; мало того, она — именно вторая, в смысле историческом и родственном. Она является дочерней по отношению к русской литературе, вытесненной в третьем десятилетии XX века за рубеж, и она понимала себя, на первых порах, как дочернюю от русско-советской, занявшей место изгнанницы. Читатель надеется, и я надеюсь, вместе с ним, что вторая литература в большей мере наследует русской литературе, литературе свободной совести, чем русско-советской, исходящей из внешних посылок. Но важно подчеркнуть, что она обязана не только матери, но и мачехе: одна произвела ее на свет, другая — воспитывала, вскормила, — не забудем об этом, констатируя, что мачеха обманулась в падчерице. Это и запечатлено, пусть несколько неловко, в термине: вторая литература.

В начале 1960-х в пору социальной активности вступило первое поколение, любознательные представители которого выросли на перекрестке трех современных русских литератур, в сознании их равноправного, хотя и не равновеликого, присутствия. Мать, мачеха и повзрослевшее дитя явились перед ними на исторической сцене в вечной коллизии Соломонова суда. Черты трех дам изобличают волнение столь сильное и родство столь близкое, что нельзя уповать на их скорое примирение; мы не увидим томно полуобнявшихся граций, не увидят их и наши дети. Но какой бы из трех литератур мы ни отдавали предпочтение, нам не следует забывать о двух прочих; это недостойно. «Пусть никогда от прозорливых глаз / Прекрасного не застилает зависть» (С. Парнок). Сейчас говорят о единстве русскоязычной культуры — иными словами: о возобновлении русской литературы в ее прежнем, высоком и теперь утраченном, смысле. Препятствий на этом пути больше, чем надежд. Слияние трех русскоязычных ареалов перед лицом широкого читателя — дело неопределенного будущего. Но честный литератор уже сейчас, при оценке состояния родной литературы, должен игнорировать государственные границы и идеологические переборки, понимая, что рано или поздно наша эпоха явится в памяти потомства в образе органического триединства.

Стихи, включенные в Острова, охватывают годы с 1949 по 1980. Чтобы понять, как это много, вспомним, что золотой век русской поэзии длился (в полном своем торжестве) лишь 13 лет: от первой публикации Пушкина в 1813 до казни декабристов в 1926 ; а серебряный век — около 27 лет: от Русских Символистов Брюсова (1894) до НЭПа (1921). Века эти, по своей краткости и насыщенности, выглядят скоплениями протуберанцев. Литературная экзальтация, рост интереса к поэзии, россыпь талантов обычно предвещают общественные перемены, отмечая осень эпохи, близость кризиса; поэтическое творчество в такие периоды более чем когда-либо коллективно, язык обновляется, воздух насыщен идеями, а обыденная жизнь — знаками; болезненная оживленность приносит с собою и особую «осеннюю ясность души». Но едва Троя разрушена, как пророческий дар Кассандры угасает: расцвет поэзии идет на убыль вместе с общественное бурей, им предвозвещенной, — оставляя немногих больших поэтов, из которых иным еще только предстоит пережить свой индивидуальный расцвет. Эти немногие следуют своим обособленным путем, часто уже не понимая еще так недавно роднившей их друг с другом общности. Всё сказанное можно отнести и к бронзовому веку, итог которому подводят Острова, — с той лишь разницей, что сегодняшнему затишью предшествовала не трагически-величественная буря, а лишь сильное волненье, вперемежку с мелкой рябью.

Бронзовый век, как и золотой (и в отличие от серебряного) начался на берегах Невы, в городе, некогда прозванном Русскими Афинами. Но этим сходство двух одноцветных металлов не исчерпывается: если после смерти Фета в России не было крупных поэтов старой школы, то Арзамас должен был оттеснить Беседу, а вторая литература потеснила советский академизм; она, как и арзамасцы (и в отличие от символистов), демократизировала не только язык и аудиторию поэзии, но и самое понимание роли и места поэта в народной жизни. Декабрист сменил екатерининского орла, полунищий интеллигент, часто служащий сторожем или кочегаром, — представителя престижной и привилегированной прослойки, существующей на правительственные субсидии. Обнаружился интерес к этике и политике, незнакомый декадентам. Здесь мы касаемся важного различия между сравниваемыми эпохами и положениями. Поэты пушкинской поры творили в условиях умеренной, хотя и обидно-бестолковой, цензуры — поэты второй литературы по всей видимости свободны от каких бы то ни было цензурных ограничений. Этим они близки поэтам эпохи модернизма, также практически не знавшим ограничений, и эта единственная черта сходства бронзового века с серебряным перевешивает все отмеченные нами (и нами забытые) черты сходства его с веком золотым. Вторая литература обращена лицом к серебряному веку.

Но свобода от отеческого надзора — и свобода, — еще не одно и то же. Русский язык избавляет нас от поисков определения свободы, он содержит его в себе: воля и власть — не просто однокоренные слава, восходящие к общему предку, к общей двойчатке согласных, — это, по сути, синонимы. Воля — это власть: сначала — над собою, над своим духом и телом; затем — над реалиями предметного мира; затем — над людьми, над их телом и духом. И подлинный поэт обладает неслыханной свободой, неслыханной властью; он — царь, притом державы не стесненной ни временем, ни пространством. Презирающий сегодняшние реалии, сегодняшнюю власть, заручившись благословением предков, он повелевает потомками, — зачастую не думая о них, не помня о читателе. Слово, сказанное талантливо и с полной отдачей, говорится перед Богом; оно — величайшая реальность, безраздельная власть; осознание художником этой власти — величайший соблазн.

Автор знаменитого парадокса об осознанной необходимости был не вовсе неправ. У свободы, и впрямь, своя диалектика: самодовлеющая свобода — то же рабство. Можно быть рабом своей свободы, и можно быть свободным, не зная об этом. Жизнь, понятая как служение, открывает путь к высшей власти над собой: к самопожертвованию, к последней свободе. Всё это очень наглядно прослеживается в литературе.

Наличие цензуры способствовало, а не препятствовало, свободе поэтов пушкинской поры, — как и наличие критики и живого читательского отклика, двух других ограничений. Отсутствие цензуры не принесло желанной свободы поэтам второй литературы Ленинграда. От серебряного века они, в большинстве своем, взяли худшее: свободу от обязательств, безответственность, энтропийную вакханалию. Невозможно отклонить впечатление, что их свобода — свобода вольноотпущенников, потерявшихся, не знающих, как собою распорядиться, — и мучительно помнящих о своем недавнем рабстве. Читатель не упрекнет меня в том, что я свидетельствую в пользу цензуры в эпоху, когда она приняла анекдотические формы: когда трехкратное (!) «литование» проходит любой печатный текст, начиная от спичечной этикетки. Извращение не компрометирует истину. (Быть может, и любая верная и полезная общественная идея, в своей логической чистоте и законченности, становится бесчеловечным извращением: вспомним Бакунина, мыслителя куда более последовательного, чем Герцен.) О необходимости цензуры писал Пушкин. Внешние ограничения благотворным образом напоминают автору о внутренних: о конечности его таланта. Отсутствие ограничений (цензуры, критики, сочувствующей аудитории) губительно сказывается на психике, развивает непомерные претензии, манию величия. Как джинн, раб лампы в сказке об Алладине, поэт второй литературы является в мир из своего долгого заточения, с преувеличенными намереньями: построить дворец или разрушить город — о меньшем не помышляет.

Вольноотпущенник не вовсе порывает о бывшим хозяином: он ищет его покровительства, если тот — в силе; он, по античному праву, выплачивает ему алименты, если патрон обнищал, — симбиоз продолжается. Время алиментов обозначилось, кажется, и для второй литературы. Во взаимоотношениях мачехи и падчерицы наступило внезапное потепление. Можно ожидать миграции части авторов из второй литературы в первую. Обе, фаворитка и отверженница, изъявили готовность поступиться гордостью друг перед другом: первая согласна потесниться, вторая не отказывается платить. И всё это не странно, ибо ничто так не распространено, как добровольное рабство.

|

Увы! От гения осла Мы отличать должны. Но энтропия возросла, И вот — они равны. |

Фригийский колпак вольноотпущенника — авангардизм. В русской поэзии он воспринимается как московское веяние, восходящее к модернизму конца XIX — начала XX веков, к серебряному веку. Эти два имени, отсылающие нас к одному и тому же эстетическому течению*, и по сей день вызывают у большинства смутные видения молодого, революционным образом обновленного, а потому и прекрасного, искусства.

*Поскольку модернизм локализован во времени и подразумевает определенный круг имен, в дальнейшем я часто буду использовать слово авангардизм как более широкий, охватывающий, термин.

Здесь обнаруживается любопытная инерция мысли: и сама эстетическая концепция, и ее ключевые слова — уже очень немолоды и никакого обновления не несут; молодость и талант давно перестали казаться синонимами, а революция и обновление — знаками свободы, несомненным благом. Но устойчивые ассоциации, закрепившиеся в нашем сознании с юности, оттесняют размышления и заставляют бездумно приветствовать нечто скомпрометированное и чуждое. На берегах Невы авангардизм всегда встречал некоторую оппозицию. Петербургская школа поэтов издавна обнаруживает преимущественную склонность к рефлексии, к обузданию порывов, к грациозной стройности. С легкой руки Батюшкова — Харита всегда почиталась здесь непременной спутницей Камены. И сборник Острова кажется мне новым подтверждением этой отрадной преемственности. Но почему — отрадной, и отрадна ли преемственность? Быть может, и не стоило бы возвращаться к старому спору и отвечать на эти почему; но те же Острова, и не в меньшей мере, платят дань и авангардизму, притом — в его худших проявлениях.

Преемственность отрадна. Память о родителях, о предках (физиологических и духовных) отличает человека от животного, отказ от них — бесчеловечен. Как отвратительную пошлость я отвергаю мысль о том, что художник в каком-то смысле противоположен человеку и обладает правами и привилегиями сверх общечеловеческих. Между тем идея сверхчеловека — одна из центральных в авангардизме. С милой непосредственностью, и в очень умеренном ключе, ее некогда сформулировал Евгений Замятин:

«Для аристократии феодальной и для аристократии духа — гениев и талантов — основы "знатности" полярно противоположны. Слава аристократа феодального в том, чтобы быть звеном в цепи предков как можно более длинной; слава аристократа духа в том, чтобы не иметь предков — или иметь их как можно меньше. Если художник — сам себе предок, если он имеет только потомков, — входит в историю гением; если предков у него мало и родство с ними отдаленное — он входит в историю, как талант…»

Это суждение разве лишь остроумно. Затем, оно и последовательно: правоверный модернист, Замятин не помнит брезгливое высказываете Гете об оригинальности: «Вполне оригинального поэта я читать не стану»; убежденный демократ, он апеллирует к истории — и не замечает, что величайшими из вошедших в историю аристократов духа были именно аристократы крови, воспитанные не в одном поколении, наследственно свободные от унижающих человека форм труда; что таковых — большинство; что расцвет искусства всегда однозначно указывает на наличие свободного сословия.

Но пусть Гете — не авторитет, а Пушкин вышел из крестьян: к кому обращено искусство, отвергающее всю предшествующую цивилизацию, декларирующее свое происхождение на пустом месте, из ничего? Не скучно ли от таких деклараций? Ведь память — это сознание, совесть. Самодовлеющая новизна, прекрасно выражаемая уродливым словом новаторство, как и самодовлеющая свобода, на поверку — окончательное рабство, полная зависимость духа; она направлена против человека, бесчеловечна.

Модернизм и авангардизм всегда обнаруживаются в одном ряду с понятиями: прогресс, демократия, с которыми XIX век связал образы благородных целей человечества. И здесь кроется одна из его величайших ошибок, один из удивительнейших парадоксов. О нем знали лучшие умы на рубеже и в начале XX века.

«Ни научный прогресс, ни успехи материальной культуры сами по себе не очищают, не облагораживают человека… скорее всего наука и внешняя культура нравственно нейтральны, и если опасны для духа, то лишь в своей чрезмерности; но нельзя отрицать, что они по самой своей природе склонны заполнять всё поле внимания и, следовательно, вытеснять высшие интересы духа…»

|

М. О. Гершензон. Уроки войны.

Русские ведомости,

1914, № 240, суббота 18 октября, стр. 5. |

Это ненавязчивое предостережение полностью оправдалось: прогресс de facto оказался эскалацией методов в ущерб идеям, материального — в ущерб духовному. Освобождение масс от тяжелого ручного труда (через замену его легким, но гораздо более унизительным) обернулось для них духовным закрепощением. Та же инверсия произошла и в представлениях о демократии. Веками питавшая ее величественная идея равенства перед Богом (совестью, законом) на практике привела к жестокому подавлению индивидуальности, уравниловке. Обе благородные цели заявили себя пособницами энтропии, деструктурализации, тлена. Из термодинамики известно, что время — попутный ветер энтропии; религия указывает нам надчеловеческую субстанцию как антиэнтропийное начало, постоянно возобновляющее, структурирующее творение. В человеческом обществе накоплению энтропии препятствует единственное, что противостоит времени и прогрессу: искусство. Эстетические течения, открыто ставящие себя на службу времени, признающие над собою его власть и даже в самих именах своих закрепляющие эту постыдную зависимость, оказываются в ловушке, ставят себя вне искусства.

Авангардизм более поощряется завистью, нежели ревностью; как ни близки эти чувства, в чем-то важном они прямо противоположны. Вообще, зависть — худший из неприглядных мотивов человеческой деятельности, к тому же и часто подсознательный, замаскированный. Не случайно единственная нравственная заповедь в Моисеевом кодексе, десятая, обращена против нее. И не случайно авангардизм впервые явился на исторической сцене в эпоху, когда талант был окончательно осознан широкой общественностью как реальное достояние, открывающее доступ к материальным благам. Но эта грубая форма зависти не может питать современный авангардизм, в особенности — второй литературы: номинально он отвергнут советским академизмом, отстранен от рынка (что, к слову, и сообщает ему всю его притягательность). Остается зависть умеренная, родственная юношескому ниспровергательству, нигилизму, простительная и понятная у человека молодого (и в молодости даже свидетельствующая о таланте, но — лишь в молодости, ибо зрелое искусство всегда позитивно). Вся ее психология такова: осознание (молодым автором) своей неспособности стать вровень с классиками, и внутренний бунт против этого: «я не хуже!»; желание выделиться как можно быстрее и любыми средствами; отсюда — поспешность, импрессионистический мазок, спекулятивные ходы, а в итоге — несамостоятельность, столь частая у этих поборников раскрепощения: «они не знает, кому подражать, чтобы быть оригинальными» (Бодлер). Но зависть, в слабой ли, в сильной форме, ведет к одному: к суете; поэтому и авангардизм представляется прямым выражением суетности, сублимацией суеты в искусстве. Наоборот, отказ от зависти, понимание и принятие своего места в искусстве и в жизни, — это свобода, выход к духовному.

К счастью, наши авангардисты очень непоследовательны — даже более непоследовательны, чем их предшественники, модернисты. Во-первых, они парадоксальным образом опираются на опыт этих предшественников, т.е. имеют традицию, преемственность: то самое, что с таким шумом разрушалось около восьмидесяти лет назад. Они перестали дорожить игрой без правил. Затем, и в связи с этим, они хорошо образованы, тоже — вопреки схеме. Они даже допускают влияния, духовных предков, что, по Замятину, должно умалять их талант. Резко изменился стиль их литературного поведения. Отстраненность от рынка, эстетическая оппозиция, в которой оказался авангардизм по отношению к правящему академизму, сделала почти невозможным эпатаж, отняла надежды на скандальную известность, снизила роль групповщины и обнаружила в авторах ущемленность, столь странную для сверхчеловека. Всё это тут же отразилось в творчестве: вместе с надеждой на сегодняшнего массового читателя (скорее даже — слушателя, зрителя) снизилась у поэтов и жажда непременно сегодняшней истины; сегодня потеряло свои самоочевидные преимущества над вчера.

Словом, многие характерные видовые признаки сгладились, авангардизм очеловечился. Вместе с переменой климата среды обитания авангардистов смягчению их агрессивности способствовало и то, что в их ряды оказались вытесненными люди большой одаренности и даже истинные таланты. Вообще, существует, по-видимому, некая критическая масса таланта, инвариантная к эстетической ориентации художника, пусть даже и совершенно ошибочной и часто внешней, декларативной; ее носитель взрывает изнутри любой эстетический канон (такой автор есть и в Островах); и в этом — искушение слабых, обольщенных своею музою душ. Поэтому исторический авангардизм собрал вокруг себя такое количество малоодаренных и вовсе бездарных стихотворцев, дав авторам, имеющим благоразумие скромно расценивать свой гений и бережно его воспитывать, урок сторониться этого поветрия. Поэтому же, в противовес групповщине, отрадна и любая преемственность; но предпочтение хочется отдать той, которая всегда, изначально, призывала соображать творчество и жизнь художника с таковыми его духовных предков, гордиться древностью своей генеалогической линии и стараться возвести ее как можно глубже, пренебрегая границами эпох, языков и народов. Вот почему традиционализм я предпочитаю авангардизму, а петербургскую школу поэтов — московской.

Авангардизм никогда не отличался внутренним единством; дать его общее определение затруднительно. Выбранные мною черты могут показаться не самыми характерными и вовсе спорными. Но любая формулировка этого расплывчатого (и тем плодотворного) понятия привела бы к сужению постановки вопроса; вместо нее напомню об истоках авангардизма в поэзии и его конкретных носителях. Отдаленнейшим различимым предком авангардизма был романтизм, с его благородными разбойниками и испепеляющими страстями. В начале XX века авангардизмом, в очень разной степени, оказался затронут весь спектр поэзии от символизма до футуризма. Футуристам наследовали обэриуты. Именно футуристы и обэриуты стали наиболее радикальными выразителями авангардизма, и на них ориентированы многие сегодняшние авангардисты второй литературы. Авангардизмом оказался затронут и акмеизм, естественный преемник символизма и классицизма: в основном — в стихах Осипа Мандельштама; и близкие к футуристам Пастернак и Цветаева; и предвосхитивший обэриутов Кузмин. Но ни один из этих замечательных поэтов не может быть отнесен к последовательным авангардистам; вообще, лучшими из авангардистов были наименее последовательные из них.

Критик, открыто выступивший против прогресса, новаторства и авангардизма, должен иметь смелость принять на себя и соответствующее имя. Тыняновское архаист не выражает сути дела; из имен пассеист, ретроград, реакционер — я выбираю последнее: за его прекрасную этимологию. Я — реакционер. Способность реагировать отличает живое от мертвого, одушевленное от предметного. Из того, что у нас всегда перед глазами, наименее реакционны — сталь, камень; наиболее реакционен — человек.

Авангардизм расшатал представления о мастерстве поэта. Общая черта Островов, при нескольких замечательных исключениях, — низкий уровень владения стихом. И, как это ни грустно, необходимо признать: он, в целом, едва ли выше уровня русско-советской поэзии. Дальновидный читатель не упрекнет меня в измене флагу: сказать об этом нужно изнутри, если только мы и впрямь литература, т.е. правду предпочитаем лжи, а едкие (и справедливые) осуждения — упоительным похвалам. Сама постановка вопроса о сравнении двух литератур должна восприниматься как свидетельство нашей силы; такой подход и достойнее, и выше страусовой философии, позволяющей малодушно отгородиться от реальности.

Конечно, мастерство — лишь низшая составляющая творчества, а литература — не изящная словесность. У Булгакова кофе оказывается среднего рода, у Достоевского герой может очень молчать и сильно думать, и у самого Пушкина — «Со сна садится в ванну со льдом», — но высшая составляющая, вдохновение, искупает и делает несущественным всё это в сочинениях истинного писателя. Источником вдохновения всегда является опыт, внезапный или выношенный, но обращенный ко многим (в пределе — ко всем), притом опыт, сообщавший нечто существенное об инвариантной основе человеческого бытия, близкий к откровению, благодати, пророчеству. Природа этого опыта столь высока, что в обращении с ним требуется некоторое целомудрие. Иногда лучше вовсе промолчать, чем сказать что-то необязательное или приблизительное. Вольноотпущенник от поэзии слишком часто готов в каждой луже видеть Ипокрену. Благородная сдержанность чужда ему, самоограничение непонятно. Он не умеет жертвовать низкопробным вдохновением во имя лучшего, позволяет своей душе быть эоловой арфой, и всякий исторгнутый из нее звук готов объявить благодатью.

Но отвлечемся от трансцендентального. Поэзия не случайно названа святым ремеслом. В этом определении упор сделан всё же на версификацию, и не потому, что Каролина Павлова не понимала примата вдохновения, а потому, что судить о высоте вдохновения поэта (а поэт этого суда ищет) в принципе возможно только по его результатам: по текстам, воплощающим духовный опыт в слове. Вдохновение может быть высоким, а результат — низким. И это — типическая ситуация второй литературы, отличающая ее от русско-советской, где версификаторство доминирует. Духовная близорукость и малодушие сочетается у многих русско-советских авторов с артистической цепкостью в обращении со словом, с высоким ремесленным профессионализмом. Некогда, при обсуждении в одном ленинградском издательстве книги стихов Иосифа Бродского, так и не увидевшей свет, среди формальных придирок рецензентов были, помимо вздорных, и справедливые. Эта отличительная черта второй литературы и по сей день дает повод к утверждению, что от гутенбергова станка в России отстранены просто малоодаренные авторы.

Мастерство предполагает сопротивляемость материала, его жесткие предустановленные свойства, мера преодоления и выявления которых в творчестве и есть мера таланта и вдохновения. В литературе эти свойства определены традицией. Творчество поэта, отказавшегося от традиции, должно быть мотивировано программной декларацией, а еще лучше — содержать внутреннее определение его поэтики, немыслимой без системы запретов. Определение во всяком случае необходимо, ибо творчество — это свобода, а свобода, как мы видели, возможна только в жестко определенных границах. Об этом замечательно обмолвился один второстепенный русско-советский поэт, ленинградец, долго балансировавший на грани двух литератур: «…ограды не было… / и, значит, не было свободы мне…». К сожалению, ни автор этой формулы, ни поэты второй литературы в своем большинстве, на деле, в художественной практике, не обнаруживают понимания этой простой истины.

Чем жестче система запретов, определяющих свойства материала, тем больше возможностей для выявления мастерства. Архитектор, не знавший железобетона, не могший назначать механические качества своих конструкций, а исходивший только из наличного в данной местности гранита или диабаза, был неизмеримо свободнее нашего современника, столь часто растерянного и бездуховного. Сравните архитектуру двадцатого века с предшествующей, и придется признать, что «доброта вещества много способствует искусству художника» (А.С.Шишков). Неопределенность системы запретов или отнесение их в бесконечность, наоборот, пагубны: они унижают воображение ценителя, отнимают простор у художника — и открывают необозримые перспективы перед бездарностью и шарлатаном. Поэтическая речь есть некая условность, находящаяся в рамках другой условности: народного языка, тоже далеко не исчерпывающего выразительных нужд человека; это ограда в ограде, кремль в стенах города. Потребность в ней явилась вместе с запросами духа и воображения. Ее можно заменить другой, отличной от существующей, но нельзя отменить вовсе или распространить непомерно: это было бы отказом от искусства.

Но именно на этот путь сплошь и рядом становятся наши вольноотпущенники. Семантическая ясность, точное словоупотребление, имеющие давнюю традицию в русской поэзии и никогда не препятствовавшие парению духа, кажутся им недостаточными, исчерпанными, опошленными рационалистической школой. Они ориентированы на традицию менее давнюю: главным образом — на Осипа Мандельштама и Цветаеву, а также на ряд их малоодаренных предшественников, выступивших против простоты и отчетливости в поэзии, на футуристов с их проповедью зауми. Спору нет, не всё иррациональное — глупость, и язык под пером лучших поэтов XX века приобрел удивительное свойство делать осязаемой кривизну пространства, пошевелил завесу над альковом мировой тайны, любовно сотканную прагматическим веком разума. Но, во-первых, и в опыте этих двух поэтов не всё бесспорно, и среди драгоценностей попадаются стразы; во-вторых, оба они видели в слове не только священный знак, но и инструмент для того, чтобы понять и быть понятым: не служащее своей первоначальной цели, взаимопониманию, оно не имело для них никакой цены. Затем, их драгоценные открытия дались вместе с громадным талантом и, одновременно, с жесточайшими испытаниями, неотъемлемо вошедшими в их духовный опыт и творчество — и искупившими (ибо суета нуждается в искуплении: прекрасное должно быть величаво) авангардистскую поспешность, скороговорку, навязанную временем и судьбой. Им порою не хватало дыхания, потому что у них отнимали самый воздух, — и мы помним об этом, заполняя лакуны в оставленных ими текстах нашей любовью. Ни их катастрофических судеб, ни их исполненной потрясения эпохи (не говоря уже о талантах) не выпало авангардистам второй литературы; нет у них и серьезных надежд на то, что их спекулятивная неразбериха будет оправдана потомками. Семантическая алхимия наших блестящих предков, далеко еще не усвоенная, нуждается в критическом переосмыслении и углублении, а никак не в расширении.

Бок о бок с непроявленной мыслью и непроявленным словом стоит отсутствие чувства целого. Пьесы, не лишенные поэтических красот, часто неуклюжи и выглядят конгломератом искусственно соединенных кусков. В Островах очень немного авторов, сознающих значение композиции, роль взаимодействия частей и деталей внутри вещи. Это особенно заметно при сравнении второй литературы с русско-советской, где композиционное совершенство (верная примета академизма) является обязательным для всякого серьезного автора. Там ей придается даже чрезмерное значение; можно сказать, что русско-советская поэзия психофизиологична: так велика в ней роль дидактических силков, умело расставленных для читателей с помощью композиционных приемов. Вторая поэзия, по идее и в высших своих проявлениях, метафизична; из этого почему-то выводится пренебрежение к мелочам (как если бы таковые имелись), равнодушие к отделке и композиции. Тщательность кажется противоречащей вдохновению. Хорошо написанные стихи спешат объявить ремесленной поделкой, пахнущей потом; наоборот, стилистический промискуитет, незавершенность, экстравагантность — приветствуются как знаки таланта.

Точные рифмы, строгая архитектоника, да и самая силлабо-тоническая просодия русского стиха молчаливо объявлены вчерашним днем искусства. Об этом можно только пожалеть. Звуковые и графические совпадения — источник бесконечного удивления и воодушевления для воспитанного слуха, святыня языка, «мирящая» поэта «с божественным порывом»; это и чудо и, одновременно, величайшая реальность, языковая данность; противиться ей — неблагодарность, граничащая с пренебрежением к родному слову, родной природе. Слово живет, постоянно меняя свой семантический абрис, «играя переливом смысла»; непрерывно и незаметно дрейфует круг вызываемых им ассоциаций. Не умея почувствовать это, не зная, как сообщить старым созвучьям новые обертоны, вольноотпущенник отрицает их вовсе. Так человек, воспитанный на джазе, не способен слышать Моцарта. И вот является ассонансная рифма, которая, как и джаз, бывает по временам и виртуозной, и изощренной, — но всегда, как и он, обращена к чувственному, а не к духовному, началу в человеке. Если рифму точную поэт сравнил с голубем ковчега, то рифма ассонансная и остаточная — в лучшем случае, венерина голубка; но и эта роль редко ей по плечу. У меня она тотчас вызывает перед глазами памятные 1960-е, когда вдруг стало можно (и модно) рифмовать, например, чирикала-чернильница: это было так смело и ново, что потом целое десятилетие никому не приходило в голову, как это безобразно.

Маяковский учит Пушкина и А. К. Толстого: «надо разделить строку так, как это делаю я» — во избежание «смысловой и ритмической путаницы», — и вот традиционная (и возвышенная в своей простоте) архитектоника отвергается — как если бы стихи писались для первоклассников, проглатывающих при чтении знаки препинания. Лесенка — одно из немногих завоеваний авангардизма, канонизированных русско-советской поэзией, — не в меньшей мере, чем ее падчерицей. Против лесенки почти не хочется возражать: столь очевидна ее природа; это, в большинстве случаев, попытка скрыть короткое дыхание, скрасить духовную бедность поэта. Смешно видеть стихи, написанные правильным ямбом (чаще всего это именно ямб), в которых буквально каждая строка разбита на две, а то и на три. Я не знаю примера, когда такая запись была бы убедительна, внутренне мотивирована; но, надо признать, она хорошо маскирует недостаток мастерства в глазах неискушенного читателя. Выразительность требует иногда разделения строки, но потребность в этом у истинного поэта является не чаще, чем у Пушкина или Ахматовой. Вообще, поиски выразительности и простоты, ее кузины, дают иногда парадоксальные результаты. Маяковский думал, что его графические и сонические эксперименты служат им верой и правдой. По-видимому, из этих же соображений модернисты стали использовать вместо начальной прописной буквы стиха — строчную: на мгновение показалось, что стих оживился, — на деле вышла канонизация еще одной эмблемы левизны, этакого значка современности, отрицающей прошлое. Это фрондерство, еще как-то понятное в стихе свободном, решительно ничем не оправдано в традиционном, силлабо-тоническом, например, у Бродского. Но если смелость графических построений в русско-советской поэзии простирается не дальше лесенки и начальной строчной, то поэты второй литературы часто отказываются и от знаков препинания, что не разрешено их печатающимся собратьям. В пользу такого отказа имеются по крайней мере два серьезных основания. Во-первых, почти без знаков препинания обходится священная книга трех мировых религий (она, кстати, не знает и прописных букв — даже для имени Бога), и отказ от них — шаг к величественной простоте Писания. Во-вторых, как знает всякий поэт, пунктуация часто, особенно в пору творческой молодости, мешает звуковому содержанию стиха; перед поэтом два пути: приручить язык, научиться расставлять запятые с наименьшим ущербом для своего голоса и своей мелодии, но при этом неизбежно и самому в чем-то измениться, изменить подхватившей его в юности звуковой волне; или: пытаться удержаться на гребне этой волны, но зато поступиться частью традиционной языковой культуры, вообще говоря, способствующей, а не препятствующей выразительности и взаимопониманию. Понятно, что второй путь требует большей осторожности, и лишь немногие могут следовать ему без комических неловкостей. Но оба пути предъявляют совершенно одинаковый запрос к таланту и мастерству поэта. Вольноотпущенник от поэзии часто не умеет расставить интонационные значки, а иногда ленится сделать это. И это бы еще ничего; за Фета черновую работу такого рода делали его друзья; он просил их рассматривать и оснащать его стихи, не объявляя каждый выведенный им символ благодатью; он понимал, что его стихи в этом нуждаются, вглядывался в поправки друзей и не публиковал расползающиеся за неимением швов наброски. Не то наши современники, свободные от цензуры. Они прочитали Эллиота, часто даже в подлиннике, и слышали, что отказ от знаков препинания современен; и они, не раздумывая, берут на венок своей Камене тафтяные цветы моды, не понимая их происхождения и значения.

Силлабо-тонический, заветный и допотопный, строй русского стиха не устарел точно так же, как не устарела точная рифма. Пример русской зарубежной поэзии, седьмое десятилетие свободно развивающейся в своем традиционном метрическом русле в окружении многоязыкого верлибра и разного рода игр ума, показывает, что строй этот — важнейшая отличительная черта и особенность нашей Музы, в нем — драгоценнейшее ее достояние, сокровенная сущность, сердцевина народной души. На Западе догадались об этом раньше, чем у нас:

«…в пределах русского ритмического и рифмованного стиха у нас еще столько неиспользованных возможностей, что нет смысла отказываться от столь выигрышной фонетической системы… Верность русских поэтов стопам и рифмам, хотя бы очень неточным — факт во многом загадочный (только не надо его объяснять якобы неосведомленностью нашей о том, что происходит в западной поэзии)…».

|

Игорь Чиннов. Смотрите — стихи. Новый Журнал, Нью-Йорк, 1968, кн.92, стр.146-147. |

За тридцать лет до этой реплики Ходасевич, в своих последних стихах, ставших как бы его духовным завещанием, сказал о четырехстопном ямбе: «Он крепче всех твердынь России, / Славнее всех ее знамен…»; то же хочется сказать о русской традиционной метрике вообще.

Язык не только древнее любого государства, он древнее народа: народ зарождается и складывается при его посредстве, во взаимодействии и взаимовлиянии с языком; народ умирает — язык, легший в основу великой литературы, подобно душе, переживает его, бессмертен в человечестве и истории. Язык шире и выше народа: это общий небосвод над меняющимся и подверженным катаклизмам этническим рельефом. Народ меняет свой генофонд, перерождается, — язык живет, обеспечивая преемственность. Язык объединяет родственные и соседствующие племена, с их неизбежными притяжением и отталкиванием, веками, в крови и поту, мучительно и постепенно сливающиеся в одно целое. Русские никогда не были народом в собственном, в узком, смысле слова, одним и единым племенем: они были и остаются культурной общностью, в основе которой лежит язык. Они сохранятся, если сохранится язык, и они растворятся, подобно новым ассирийцам, в окружающих их народах, если язык не справится со своей объединительной функцией. Поэт, посягающий на языковую святыню, поистине должен обладать даром Божьим, чтобы не заслужить имени Герострата. Непонимание меры своего таланта не украшает его. В любом случае, даже и у одержимого гением, — порыву благородного безумия должен предшествовать период благодарственного служения породившей его тверди, время позитивной нравственно-созидательной работы. (Таков, между прочим, был путь Осипа Мандельштама.) Защищая язык, мы защищаем родину: в этом единственный не унижающий поэта тип патриотизма.

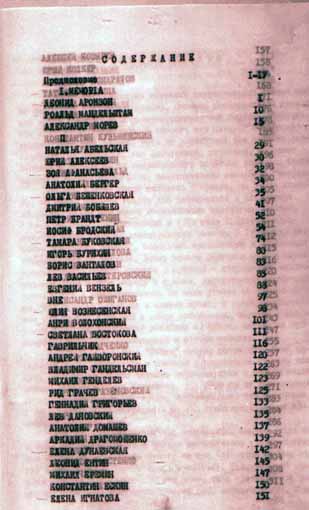

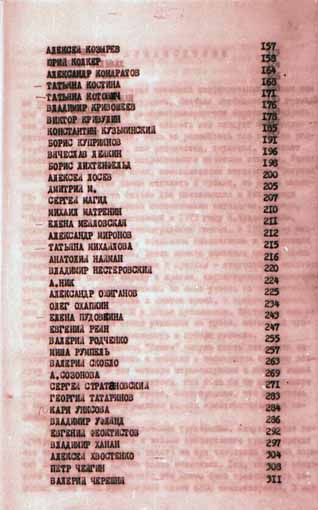

Антологию открывает отдел Memoria: стихи трех поэтов, не доживших до выхода сборника. Это Леонид Аронзон, Роальд Мандельштам и Александр Морев. Теперь к этому печальному списку приходится добавлять и недавно погибшую Кари Унксову. Ни один из четырех не был похож на другого, и каждый оставил некоторый след в культурной жизни нашего города. Отрадно, что мы о них помним: память — это совесть; вторая литература вышла из физиологического беспамятства юности.

Леонид Аронзон (1939-70) застрелился из охотничьего ружья; погиб еще молодым человеком, — очень молодым, если вспомнить, как медленно мы взрослеем, — и пополнил собою ряд русских поэтов-юношей, начатый Д.В. Веневитиновым. Развитие его своеобразного дара было оборвано задолго до зрелости, оставленные им стихи далеки от совершенства. Легко понять, что время и место не были союзниками поэта. Духовный голод 1950-х, оттепель с ее обольщениями и мимолетными кумирами, невозможность печататься (и, значит, искать читателя естественным образом), расплывчатость традиций, отрывочность образования, отсутствие ферментирующей творчество среды, — всё это и многое другое не способствовало становлению. Справедливости ради отметим, что времена бывали и хуже, и подлей, а стихи писались всегда; и все же найти себя было очень непросто. В самом начале 1960-х Аронзон является нам элегическим певцом увядания:

|

Уже сумерки, как дожди. Мокрый Павловск, осенний Павловск облетает, слетает, дрожит, как свеча оплывает. О август, сохранишь ли меня, как трава схороняет опавшие листья, или мягкая лисья тропа приведет меня снова в столицу? |

Всё это сказано на живую нитку, кое-как, приблизительно. Но интонация здесь подлинная, и настроение схвачено. Уподобить осыпающееся дерево оплывающей свече — для этого надо иметь глаз поэта. Вообще Аронзон — экстраверт, зрительные (и умозрительные) картины даются ему лучше психологических наблюдений и духовных прозрений.

«Листья дальних деревьев, как мелкая рыба в сетях» — вот пленительная, точная и лаконичная зарисовка; Аронзон здесь, пожалуй, и поэтичнее, и точнее Набокова, увидевшего виноградную лозу в чуть склоненной вершине березы с нежными, вывернутыми под ветром, листочками. Но слух и вкус изменяют поэту слишком часто. Никакой аллитерацией не искупить рифм листья-столицу, высоко-осок, вас-сад, мельче-ячейка: они безобразны в этих правильных анапестах и ямбах, нарочито-случайны и — так обыкновенны для 1960-х, когда небрежность почиталась хорошим тоном, а неряшливость — грацией. Оба признака — уверенную живопись и отталкивающую звукопись — находим и в поздних стихах:

|

На небесах безлюдье и мороз, на глубину ушло число бессмертных, но караульный ангел стужу терпит, невысоко петляя между звезд. … |

| (1968) |

Но если рифма у Аронзона нарочито-небрежна, то образы (здесь лучше: тропы) и семантические повороты — нарочито изысканны, чрезмерны, слащаво-жеманны, иногда — до приторности. Вот пример этого своеобразного маньеризма:

|

Несчастно как-то в Петербурге. Посмотришь в небо — где оно? Лишь лета нежилой каркас гостит в пустом моем лорнете. Полулежу. Полулечу. Кто там полулетит навстречу? Друг другу в приоткрытый рот, кивком раскланявшись, влетаем. Нет, даже ангела пером нельзя писать в такую пору: «Деревья заперты на ключ, но листьев, листьев шум откуда?» |

| (1969) |

В этом стихотворении стихи 5-8 — из лучших у Аронзона, но последующие четыре стиха, вместе с лорнетом, — настолько деланны и неестественны, что художественное впечатление полностью уничтожено. Здесь проступает и другая черта поэта и его эпохи: неумение выдержать взятый тон, композиционный эклектизм.

Отмеченный мною маньеризм — самая неприглядная черта эстетики Аронзона, восходящей к обэриутам. Природа его понятна: это утонченный, аристократический страх перед тривиальностью, подкрепленный неуверенным обращением со словом; отсюда — парадоксальная мысль: выбивать клин клином, пошлость — пошлостью, вывернуть трюизм наизнанку, быть косноязычным — лишь бы не показаться вторичным. Но прием плох, производная от пошлости — всё равно пошлость, сладковатый душок остается. Вот примеры: «гроза сверкала взорами атаки» (1967), «Была б река, мы б жили за рекой» (1967), «лицо жены, а в нем ее глаза, и чудных две груди растут на теле. Лицо целую в темя головы» (1968), «На груди моей тоски зреют радости соски» (1967). Трудно придумать что-нибудь более безобразное; трудно — но можно:

|

Вокруг меня сидела дева, и к ней лицом, и к ней спиной стоял я, опершись на древо, и плыл карась на водопой. |

| (1965) |

Эта строфа — эталон безвкусицы. Она кажется заимствованием из блаженной памяти А.Е.Анаевского (1788-1866); сравним:

|

Полетела роза На зердутовых крылах Взявши вертуоза С ним летит в его руках. |

Так писали за полтора столетия до Аронзона; только никто не считал этих строк поэзией; наоборот, энциклопедия С.Н.Южакова (1899) говорит о «совершенной умственной ненормальности и тупоумии» Анаевского*.

*Замеченное мною соответствие не случайно. По свидетельству В. Эрля, Аронзон знал стихи Анаевского — и даже любил их. «Любил, как всем понятно, поэтов графоманов…» (В.Эрль. Несколько слов о Леониде Аронзоне. Выступление на вечере памяти Л.Аронзона 26 октября 1982 года). От вопроса, почему наряду с Боратынским Аронзон любил и Анаевского, Эрль уходит чисто риторической вводной репликой: «как всем понятно». Но вопрос этот, если быть серьезным, остается.

Поздний Аронзон тяготеет к формуле, к афоризму. В этом угадывается важный поворот, необходимый этап творческого и человеческого взросления: экстраверт хочет стать интровертом. К сожалению, на этом пути — почти сплошь неудачи. «Всё меньше мне друзей среди живых, / всё более друзей среди умерших…» (1968) — это и неуклюже, и слабо, — этакое тютчевское «на роковой стою очереди» в мягком переплете; формулы не получается. «Нет в прекрасном перерыва» (1970) — просто неверно: мир дискретен, это его существеннейшее качество, отрицание которого вряд ли можно считать метафорой. Едва поэт обращается к позитивному, как трюизм, которого он так старательно избегал со своей ранней, негативистской, юности, — тут как тут: «Есть благость в музыке, в дыханье, в печали, в милости твоей» (1969); «Боже мой, как всё красиво! Всякий раз, как никогда» (1970);

|

Как будто нету наказанья тем, кто не веруя живет, но нет, наказан каждый тот незнаньем Божьего сиянья. |

| (1969) |

— список проходных мест можно продолжить; неверное соседствует со слишком верным. Боратынский в таких случаях говорил: «Всё это к правде близко, / А кажется, и ново для него». Но мы воздержимся от иронии. Высмеять эти выспренности было бы столь же легко, сколь и неблагодарно. Аронзоном владеет здесь живое, высокое вдохновение; он сам пережил эти простые истины, он прокладывал дорогу нам, следующему поколению. Отметим лишь, что «каждый тот», «каждое оно» и другие неловкости, в 1960-е годы казавшиеся образцами высокого косноязычья (так понимал их и сам поэт), сейчас кажутся косноязычьем обычным, недостатком мастерства — и только. Именно мастерство превращает простые истины в поэтическую правду. Аронзону лишь изредка удаются такие превращения:

|

Не доказать Тебя примером: перед* Тобой и миром щит. Ты доказуем только верой: кто верит, тот Тебя узрит. |

| (1965) |

*Следовало бы сказать: «между»; еще один пример безразличия к слову.

|

Благодарю Тебя за снег, за солнце на Твоем снегу, за то, что весь мне данный век благодарить Тебя могу. |

| (1970) |

Леонид Аронзон был типичный вольноотпущенник: все видовые признаки налицо. Но он был талантлив, и талант с неизбежностью вел его от негативного к позитивному, от нигилизма к идеализму. Ранняя кончина помешала его полному освобождению. С некоторой натяжкой можно признать за ним небольшой и по-своему возделанный участок в ландшафте русской поэзии. Аронзон интересен как один из самых характерных выразителей памятных 1960-х, начала и середины прекрасной эпохи; он должен стать и уже стал объектом исследования. Подборка его стихов в Островах неудачна: отсутствуют многие важные стихи последних лет, в том числе сонет «Горацио, Пилад, Альтшулер, брат…» — едва ли не лучшее из написанного поэтом. Самая убедительная из известных мне подборок Аронзона была опубликована в машинописном журнале Евреи в СССР в середине или в конце 1970-х.

Роальд Мандельштам (1932-1962) — третий в русской поэзии носитель этой неблагозвучной фамилии, — вслед за Осипом, так мощно преобразившим нашу поэтическую ойкумену, и Юрием, известным в русской парижской диаспоре времен первой эмиграции. Уже одно это совпадение закрывало перед молодым человеком всякую надежду на признание в 1940-50-х. Сталину, при котором он сложился как поэт, довольно было и одного Мандельштама. И Роальд, волею обстоятельств и своей поистине несчастной звезды, сделался первым поэтом второй литературы в Ленинграде. Трудно вообразить себе судьбу более ужасную. Тяжело больной, с самой юности инвалид, он был смертником из смертников, жил в страшной бедности, кажется, и голодал.

В стихах своих Роальд Мандельштам одновременно звучен и красочен. Как и у Аронзона, живопись занимает важное место а его мире, но доминирует в нем чистый, однотонный и необычайно энергичный звук.

|

Запах камней и металла, Острый, как волчьи клыки, — помнишь? — В изгибе канала Призрак забытой руки, — видишь? — Деревья на крыши Позднее золото льют. В Новой Голландии — слышишь? — Карлики листья куют. |

Золотых дел мастера — не карлики, а гномы; но мы не сразу замечаем неточность, а заметив, не оскорбляемся ею, — так сильна звуковая волна стихотворения, прочитанного (вероятно, и созданного) на одном дыхании. То же — со стихом «Призрак забытой руки», — следовало бы сказать: «тень»; то же и здесь:

|

Ярче глаз под спущенным забралом Сквозь ограды плещет листопад — Ночь идет, как мамонт Газдрубала — Звездоносный плещется наряд. |

Боевой слон карфагенянина превращается в мамонта, но это — лишь гипербола: «звуки правдивее смысла». Неточные, остаточные рифмы не задевают даже самого ревностного их противника, и по той же причине: музыкальная тема у Роальда Мандельштама покрывает всё, она не просто убедительна и логична, она — довлеет себе; стихотворение развивается на столь высокой ноте, что, кажется, вот-вот перейдет в песню, в романс; этому же служат повторы:

|

Зачем о будущем жалеть, Бранить минувших? Быть может, лучше просто петь, Быть может, лучше? |

Мир Роальда Мандельштама целен и однопланов. Ни одной жалобы не нашел я в стихах поэта, прожившего такую короткую и такую кошмарную жизнь. Нет в них и ни одной мысли — или сколько-нибудь продолжительного периода, идущего хоть немногим дальше веского живописного мазка, выразительной пуантели; всё в них — страсть, порыв. Голос поэта звучит торжественно, как Роландов рог: прощальный, безнадежный призыв одиночки, преданного, но не сломленного. Кажется, поэт понимал природу своего дара:

|

Когда темно, как блеск стекольный, Одна мечта всегда светла: — Идти к Никольской колокольне И молча бить в колокола — Пускай в ушах дыра сквозная, И каждый дом насквозь пробит: — За что? — За всё! — Зачем? — Не знаю! Но только бить, и бить, и бить! |

Поэтическая родословная поэта неясна. Талант его столь же бесспорен, сколь и неглубок, — и, кажется, вполне самобытен. В резком противоречии Аронзону, Роальд Мандельштам не оставляет после себя мучительной паузы, он не вспоминает о рае: он в раю, он свободен. Открывшуюся ему истину он высказал с большим достоинством и — полностью.

Александр Морев (Пономарев, 1934-1979) выбрал другой способ самоубийства: он бросился в строительную шахту метрополитена — и не где-нибудь, а у станции Черная Речка. Молодость поэта вовсе не предвещала этого страшного конца. Он рано начал писать и рано стал известен: уже в начале 1950-х школьники заучивали его песни и стихи, ходившие в списках. Чуть позже, когда настала пора публичных выступлений и диспутов, он делил славу с совсем еще молодым Бродским — и делил заслуженно. Общественный подъем, начавшийся после 1956 года, казалось, сулил талантливому юноше завидное будущее; но, в числе многих, оттепель обманула и его.

Уже пятнадцати лет Морев обнаружил свою главную тему. Вот его стихотворение Россия, написанное в 1949 году и открывающее антологию Острова:

|

Сына взяли и мать больная. В комнате солнечной — темно. На улице праздник — Первое мая. Вождем завесили ей окно. |

Тема Александра Морева — человек, поставленный в крайние, пограничные ситуации, и его поведение в них; это — проклятые вопросы, сегодняшние и вечные, в расширенных зрачках искателя справедливости и гармонии; это — нравственность, в собственном значении слова. Соответственно теме, не звук или цвет, а мысль — движущее начало поэзии Морева. Она словно нарочно выискивает болевые точки в обществе и сосредотачивается на них.

|

Где вы, друзья-студенты, Сруль и филолог Ваня? Ведь вас за хулиганство не задерживал патруль! Почему же филолог теперь седой и работает сторожем в бане, и неизвестно где милый чудак и философ Сруль? |

Сказано это неуклюже: мелодия неизменно приносится поэтом в жертву мысли. Морев социален; мировое зло притягивает его, как магнит, бесчеловечное в человечестве мучит, но часто недоосмысляется, не кристаллизуется.

Война не могла не затронуть его воображения.

|

Пленных в тыл отвести приказали, наших троих в конвой им дали… |

Так начинается стихотворение Гойя. Неправда ли, скучновато? Звуковое обеспечение здесь так бедно и неубедительно, что дальше и читать не хочется. Но мы все-таки прочтем.

|

Им холодно, охают: очень плохо им — зима, Россия, большевики! Но рады фрицы — из боя вышли. Что ж, что вшивые, главное — живы! А трое в ватниках шагают в валенках, рукавицы теплые на автоматиках. Только долго вести их очень. В тыл доберутся только к ночи. Но в лесу автоматная очередь гулко рассыпалась над Россией… легли все тридцать пленных фрицев в мерзлом осиннике. А трое обратно идут: «Мать их так!» — солнце на автоматиках… |

Действительно, каприччос, кошмар! Вот та война, о которой писать не полагалось. Но такое было — было и не такое: из книг и преданий мы еще узнаем, как травили и уничтожали своих, вернувшихся из плена; Василь Быков еще расскажет нам, как достреливали своих — раненых… А пока — Морев, одним из первых, судорожно и наспех, точно с кашей во рту, выговаривает нам свою боль. Поэт не морализирует, и читатель признателен ему за это; и всё же оба остаются в некоторой растерянности. В стихотворении нет вывода, из этой жуткой коллизии — нет выхода, перед нами порочный круг. Одним из способов его размыкания могли бы стать самый строй стихотворения, его тон, отчетливые стилистика и композиция. Морев не умеет или не хочет воспользоваться этим косвенным, косым освещением. Отвергает он, по своему обыкновению, и прямой автологический комментарий, оставляя нас наедине с убийцами. Между тем есть мораль и мораль. Бодлер в Поездке на Киферу не уходит от сопоставлений и аллегорий; отталкиваясь от мерзости, он возвышается над частным, от внешнего обращается к внутреннему. Дать выход гневу и отвращению — еще не значит скатиться до фельетона.

Недоговоренности, подобные этой, характерны для Морева. Поэт отсутствует, отступает в сторону, действующие лица, как и у Достоевского, ни мало не зависят от него, не являются его двойниками или глашатаями. Еще в большей мере, чем знаменитый романист, он оставляет свои полотна без рам. Но вот Морев отказывается от этого приема и пытается завершить стихотворение (о смерти старухи) пуантом, обобщением, — и сразу обнаруживает свою беспомощность:

|

Неизменно всё было серым. А потом вдруг стало черным. И вот совсем неизвестным… Всё сначала бывает тесным, А потом простым и просторным. |

Вывод скуден и вял. В большинстве своих пьес Морев остается только художником, только изобразителем. В отказе от резонерства — его слабость и его сила одновременно.

Морева сближают с Достоевским и картины русской городской жизни, илистой и темной, как речная вода. Ленинградские коммуналки, нищие и грязные, прячущие «исподнее», «исконное: деньги, любовь, матерщину, буфеты», скрипучие пружинные кровати 1950-х, старуха, сдававшая повременно комнату парочкам — и подглядывающая за ними в замочную скважину, неизбежный треугольник:

|

Муж и я, и наша, та, другая только вскрикивала из угла. |

Выхваченные, точно лучом прожектора, детали: фикус на подоконнике, узор обоев, не скрывающий клопиных гнезд, «стена подворотни, покрытая пылью», малиновый коврик на стене… Здесь больше, чем в петербургских романах, натурализма, и любовь — страшна: излишний пот, назойливая физиологичность; но взрывы человечности и душевного тепла — те же:

|

Запомнил, но не комнату мужчина, не женщину — нет! — коврик на стене, как осыпалась кроткая малина, как засыхала тонкая малина, как, засыпая, думала Марина: «А мама куклу всё не купит мне!..» И детская вдруг радость в нем запела. Пришел он снова, только к той, меньшой, он улыбнулся, позвонил несмело, большую куклу пряча за спиной. |

То же, что у Достоевского, и косноязычие: практически все стихотворения Морена оставлены им в черновике, работа над словом отвергается им как фальшь. Он именно пренебрегал ею: немногие исключения показывают, что инструментовкой стиха он владел так же свободно, как душевной клавиатурой:

|

Да, что делать, я очень любил ее мужа. Ведь когда-то давным давно я подарил ему запонки, такие чудесные запонки… О, какие давние запахи! О, какие дивные волосы! У меня по щекам текут ее слезы и волосы, у меня по рукам текут ее губы без голоса… О, какая давняя заповедь! Память моя — твои волосы, память твоя — мои возгласы… |

Дивная сцена! Замечателен дар поэта, явившегося как бы совестью своего поколения, обнаженным нервом своей стремительной и противоречивой эпохи.

Морев писал стихи для голоса, на произнесение: в этом причина его равнодушия к слову, в этом главное его, как поэта, несчастье. Лишь изредка, в лучших вещах, он достигает своего природного полнозвучья: тогда он тяжеловесен, приглушен, но правдив и глубок; это орга́н — после профанированного джазом симфонического оркестра (Аронзон) и одинокого горна (Роальд Мандельштам). По своей страстной приверженности к проклятым вопросам бытия, он, русский по крови, — больше еврей, чем оба предыдущих поэта вместе взятые. Он возвышает свой голос до пророческого клёкота, бросает страшные обвинения своим согражданам, — и он же растерян, беспомощен, не видит выхода из нашей кромешной жизни. Жизнь ведет его к душевному расстройству, толкает к ужасной гибели. Решусь ли произнести сентенцию над прахом поэта? Мне кажется, выход был. Не умея, как большинство из нас, посвятить себя Богу, он не сумел посвятить себя вполне и поэзии. В прежние времена поэты-интроверты с гипертрофированной совестью знали ответ на вопрос Морева. Боратынский сформулировал его так: «Душа певца, согласно излитая, / Разрешена от всех его скорбей». Лишь в этом согласии — обетованная поэту свобода. Морев, с его изумительной одаренностью, был близок к ней. Но и не достигнув ее, он остается для нас в ряду самых ярких протуберанцев оттепели, в числе самых удивительных явлений второй литературы.

Кари Унксова (1941-1983) была сбита на улице легковой автомашиной и несколько часов спустя умерла в одной из ленинградских больниц. Она пользовалась некоторой известностью, имела почитателей и учеников. Уже в начале 1960-х на нее водили смотреть: «Хочешь увидеть живого гения?» Пожалуй, и можно сказать, что она была одержима гением, — как можно это сказать почти про всякого писателя, поглощенного своим делом; но талант ее был невелик.

Унксова — импрессионист; ее интересуют отрывочные — зрительные и звуковые — образы, данные сразу, одним пятном, одним взмахом кисти; приметы ее стиля — описательность и звукоподражания. Вот жанровая сценка:

|

Грин Грин Зеленое Трень-тень-тень А сине! Мальчишки в лужах, Парочки в крапиве Тьо . . . . . . Ммммну милая, ну милая не бойся Тьо тьо Ну и май! |

| (1972) |

Целый цикл посвящен подражаниям иного рода: попыткам передать тоны музыкальных инструментов.

|

Нет повести печальнее Печальней Нет повести Печальнее на свете О нет печальней повести На свете О нет Печальней повести О нет Стоит у поворота день прощальный |

| (1972) |

Это — чистый, даже рифмованный (с повторяющимися рифмами) пятистопный ямб; собрав эти черепки, выстроив их и расставив знаки препинания, получим небольшую, в 13 стихов, элегию о том, что прощаться с милым — грустно, выполненную не без искусства; лесенка и отсутствие пунктуации исполняют здесь роль грима, скрывающего бедность мысли. Всё содержание стихотворения — в интонации. Название не имеет к нему никакого отношения: с таким же успехом это мог быть гобой. Но гобой звучит у Кари Унксовой так:

|

Зеленый край зеленый край Зеленый Надежды край надежды рай Пустыня Пересекут ли мне дорогу Звезды Или дорога им порог Доныне |

| (1972) |

Это опять пятистопный ямб, и опять архитектоника лишь маскирует его примитивность.

Отказываясь от избыточной архитектоники в пользу традиционной, поэтесса еще ярче обнаруживает невладение словом:

|

Ездок кто запоздалый без огня Един кто отвечает мне сегодня Мешок что отложили для меня Убивец кто спускается по сходням Та ветвь где ворон складывает ношу Поток где вдруг смешались две струи Венок который оборву и брошу И ты кто остановишь дни мои |

| (1979) |

Снова — пятистопный ямб. Знаков препинания нет вовсе, и не зря: они здесь не нужны, смысла нет в этих стихах — есть вялое, безвольное скольжение по поверхности, расслабленный полубред, рабское следование звуку. Но, случается, знаки в стихах Унксовой расставлены выборочно — и это еще хуже: какая-нибудь запятая, Бог весть откуда взявшись, торчит в тексте одиноко, сиротливо, как сапог на пашне, и ничего собою не выражает. Некогда к Пушкину привели мальчика лет семи, который, как было сказано, сочиняет стихи. Мальчик с выражением продекламировал:

|

Индиянда, Индиянда, Индия, Индияди, Индияди, Индия. |

Пушкин поцеловал его и сказал: он точно поэт. То же младенческое бормотание слышится мне и в приведенных стихах Унксовой; она, точно, поэт — только не очнувшийся для творчества от сомнамбулических грёз детства.

Лучшее из мне известных стихотворений Унксовой, законченное, не лишенное мысли и целостности, осталось за пределами антологии; вот оно:

|

Милиционер Разбежался и сбросился с кручи Другой опоздал И мгновенно заверчен был в штопор Металл задрожал Завился в пружину растаял И паром поплыл По темному дну поднебесья По этому небу Луна пробежала обратно Но реки не вспять Потому что их не было вовсе Пустыни спеклись Они превратились в скрижали Но слово и стих На черном их пепле дрожали |

Это, быть может, современная трактовка светопреставления, тютчевское «Когда придет последний час природы…» с легкой примесью Станислава Лема.

Генеалогически Унксова восходит к Елене Гуро и футуристам, этой высохшей, периферической ветви русской поэзии. Не нужно лучшего примера вольноотпущенника. Духовная закрепощенность поэтессы слишком наглядна.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 августа 1983, Ленинград

помещено в сеть 4 января 2010

журнал ОБВОДНЫЙ КАНАЛ (Ленинград) №6, 1984 (самиздат).