В начале 1980-х мне на глаза попалась подарочная открытка. На лицевой стороне был изображен милый, слегка карикатурный верблюжонок. На обороте я прочел:

|

Это маленькое чудо — Верблюжонок, сын верблюда. Как верблюду полагается, Он колючками питается. |

В углу значилось: «Стихи В. Лифшица». Тут мне смутно припомнилось другое, большое и нешуточное стихотворение поэта с такой неблагозвучной для русского уха фамилией и захотелось перечитать Лифшица, а заодно бросить взгляд и на его человеческую судьбу.

Владимир Александрович Лифшиц родился в 1913 в Харькове, детство и юность провел в Ленинграде, здесь воевал. С конца 1940-х жил в Москве, где и умер 28 декабря 1978 года.

Большого движения в литературе он не произвел. Своего фактического однофамильца Бенедикта Лившица (1886-1939) не заслонил, хотя тот издал только пять книг (четыре книги стихов и книгу воспоминаний), а Владимир Лифшиц — целых 60 сборников: оригинальные, переводные, детские и сатирические стихи. Его смерть прошла незамеченной в общественной и в литературной жизни конца 1970-х, — в обстановке обострившегося антисемитизма, в атмосфере мучительной неопределенности, характерной для тогдашней России. Был ли Владимир Лифшиц поэтом, заслуживающим этого имени? справедливо ли он забыт? Постараемся понять это всерьез и без предвзятости.

Он дебютировал в 1934 году — неплохо и вполне ординарно. В год первого ареста и чердыньской ссылки Мандельштама молодой поэт писал такие вот неподдельным жизнелюбием дышащие стихи:

|

Потел и крякал костолом. На стенах гасли блики зарев. За настороженным столом Указ вершили государев. Но в раззолоченный камзол, В глаза ханжи и богомола, Плевала кровью через стол Неистребимая крамола. |

Знал ли он о советских застенках? Во всяком случае стихи Мандельштама знал и ценил. В начатых перед самой смертью мемуарах Лифшиц рассказывает, как, будучи пристроен литконсультантом по самотеку в ленинградский журнал Звезда, он в 1936 году обнаружил в очередной почте пакет с тетрадкой стихов из Воронежа. Взволнованный и обрадованный, он позвонил тогдашнему главному редактору Звезды Николаю Тихонову: «Нам Мандельштам стихи прислал!». Легко вообразить, что ответил ему автор Орды и Браги.

Время было тяжелое, беспрецедентное. «Работа адовая» делалась вовсю. К чести Лифшица он оказался лишь пасынком века-волкодава. В 1968 году он скажет о себе тогдашнем с горькой иронией: «Всё понимал надменный тот юнец, а непонятное привычно брал на веру…».

В языке ранних стихов Лифшица чувствуется самодовлеющая обыденность. Это культурно зарифмованная проза, повествование, часто с моралью или игривым коленцем в конце, иногда — развернутая метафора. Язык не преображается в его стихах, не излучает. Форма и содержание, не сливаясь, соседствуют в них мирно и платонически. Кажется, что цель автора — позабавить и слегка удивить читателя. Это ему удается. Его стихи умны, оснащены просто и надежно. Обычные для молодого поэта неловкости опрятно затушеваны. Передержки стандартны: поиск нарочито неожиданных рифм, проходные эпитеты, холостой ход во имя deus ex machina в концовке.

|

Я на свою соседку с края Взглянул — и чуть не крикнул: «Брысь!..» Она сидела не мигая, Как зачарованная рысь. |

Ради этого фокуса написано стихотворение Бокс (1936). Заметьте это «с края» вместо «с краю».

В Магнитной буре (1937) «на поверхности и вглубь — на километры — затосковал разбуженный металл», и —

|

Мое томленье по тебе сильней Томления железа по железу. |

Опять: всё стихотворение подводит к этой метафоре и держится только ею; но стоит ли так уж настаивать на чувственном превосходстве души человеческой над железом?

В 1930-е годы читатель у Лифшица был. Была, кроме того, иллюзия общего с ним дела, — следовательно, имелись все предпосылки для того, чтобы молодой поэт не взрослел, принимая такого рода пассажи за подлинные достижения.

К числу своих достижений он относил и Балладу о желтом блокноте (1937) — рассказ об американском корреспонденте, погибшем в Испании:

|

…В его движениях сквозит Ленивая отвага. А впрочем, что ему грозит? — Он под защитой флага… Попали в сложный переплёт Рабочие колонны, И третьим лег за пулемет Монтер из Барселоны. Он лег на пять минут всего — Смертельная зевота… И больше нету никого, Кто б лег у пулемета! Уже мятежников отряд Спускается с пригорка, Как вдруг опять их шлет назад Свинца скороговорка! За пулеметом — журналист. А после боя кто-то Последний вырывает лист Из желтого блокнота. И пишет, улучив момент, Как совесть повелела: «Ваш собственный корреспондент Погиб за наше дело!» |

Была эпоха баллад — притом не о людях, а о пакетах и блокнотах: так им полагалось называться. Написанное в форме, имитирующей английскую народную балладу («В зеленом с ног до головы выходит Робин Гуд…»), это стихотворение обладает всеми ее достоинствами: динамичностью, простотой, неожиданным поворотом сюжета, пафосом подвига. Нас трогает психологически неоднозначный портрет журналиста, не оставшегося безучастным зрителем испанской трагедии… Но тут имеется странность. Писать о героической гибели американца — пусть даже в Испании, за наших, — было в эти годы не совсем правильно для советского человека. Содержание интернационализма едва уловимо изменилось. В Москве научились смотреть свысока на цивилизованные народы, не желавшие сбрасывать с себя иго капитализма. Ближе, роднее — были народы Востока, Африки, Латинской Америки. Так сказать, младшие. Американец не мог быть совсем наш, он был оппортунист. Почему поэт не вывел своего героя из Мексики или Китая? Да и умирать герою не следовало. Конечно, прозревший всегда мог с честью погибнуть за рабочее дело, но — дома и в прошлом. В 1930-х преимущественное право умирать отошло к неприятелю. И вот редактор одной из первых публикаций Баллады Николай Браун, почуяв неладное, внес в ее завершающие строки (столь важные для Лифшица игрой слов «ваш собственный… наше дело») поправку: «Ваш собственный корреспондент Нашел родное дело!» Американец уцелел и исправился.

В целом Баллада не лучше других подобных стихов того времени. В ней есть проходные места и композиционные промахи. Одно из удачных стихотворений в прагматической, рациональной, лишенной тайны поэзии тридцатых годов. Не более. Если бы не американец…

В самый год вступления Лифшица на литературное поприще (1934) был создан Cоюз советских писателей. Среди вызвавших его к жизни задач была и задача унификации, устранения обычных для литературы кружков, объединений, школ. Отныне они могли существовать лишь втайне. Владимир Лифшиц принадлежал к группе поэта А. И. Гитовича, — быть может, единственной, выжившей как группа в страшные годы и дотянувшей до послесталинской оттепели. Кроме Гитовича и Лифшица в нее входили Владимир Чивилихин, Вадим Шефнер, Глеб Семенов, Юрий Сирвинт, Глеб Чайкин, (?) Бернович. Последние трое не печатались.

Рассказывают, что группа пыталась жить в странном для той поры фантастическом мире, соединяющем офицерский кодекс чести, гусарство (с обязательным пьянством, не затронувшим, кажется, только Лифшица), показной цинизм (скрывавший сентиментальность), западничество — и веру в коммунизм. Из поэтов они любили Боратынского, Тютчева, Киплинга, Бунина, Ходасевича, Гумилева, ранних Заболоцкого и Тихонова; из прозаиков — Лермонтова, Хемингуэя, Луи-Фердинанда Селина. (Вспомним: тогда в России Бунин, Ходасевич и Гумилев числились врагами.) На протяжении многих лет Лифшиц был скрепляющим, центральным звеном товарищества, как автор всегда оставаясь в нем на вторых ролях. Середняк в кружке Гитовича, он не считал себя гением и на котурны не становился.

Помимо друзей на Лифшица в литературном отношении влияли Пастернак и Мандельштам, обэриуты (с которыми его сблизила совместная работа в журнале Чиж) и Маршак (своими детскими стихами). Но более всего на него влияла эпоха, из контекста которой он, в целом, не выпадает.

Участие в группе обычно способствует творческому и человеческому становлению поэта. В жизни Лифшица этому помогла еще и война. В 1969 году он напишет: «Дайте вновь оказаться в сорок первом году — я с фашистами драться в ополченье пойду…». Сказано это неловко. Читатель может заподозрить, что в 1941 Лифшиц не пошел в ополчение. Между тем он пошел. Не мешкал ни часу. Освобожденный от военной службы по инвалидности (по зрению), Лифшиц записался добровольцем, «воевал уже в первые летние дни, вывел из окружения остатки своего батальона, был ранен, получил награды за храбрость (в те дни не слишком щедро выдаваемые людям с еврейскими фамилиями), в блокадном Ленинграде писал стихи, которые и теперь старые блокадники вспоминают со слезами…», свидетельствует его сын Лев Лосев. Политрук пулеметной роты 1-й Кировской дивизии, затем — корреспондент газеты Боевая красноармейская, затем — заместитель командира стрелкового батальона, Лифшиц в лицо встретил все ужасы войны: и на передовой, и в тылу, в осажденном Ленинграде.

|

…И взбежал лейтенант по знакомым ступеням. И вошел. И сынишка прижался к коленям. Воробьиные ребрышки… бледные губки… Старичок семилетний в потрепанной шубке… — Как живешь, мальчуган? Отвечай без обмана!.. — И достал лейтенант свой паек из кармана. Хлеба черствый кусок дал он сыну: — Пожуй-ка, — И шагнул он туда, где дымила буржуйка. Там — поверх одеяла распухшие руки — Там жену он увидел после долгой разлуки… |

Это опять Баллада, на этот раз — О черством куске (1942). Константин Ваншенкин пишет о ней: «главное стихотворение» Лифшица, «обязательный участник послевоенных антологий»…

|

Но не знал лейтенант семилетнего сына. Был мальчишка в отца — настоящий мужчина! И, когда замигал догоревший огарок, Маме в руку вложил он отцовский подарок. |

Главное стихотворение? Тогда это вряд ли похвала. Утерев слезы, спрашиваем себя: а что здесь собственно от поэзии? Искренность и мужественная простота, отчетливость и пафос, «подробности войны» (Ваншенкин) — всё это достоинства, уместные и в другом тексте. Разве лишь — размер: завораживающий четырехстопный анапест Бальмонта, с его же капризной неправильностью распадающийся по временам на двустопный. Но излишняя сюжетная завершенность рождает ощущение искусственности — как если бы мы оказались в музее восковых фигур, где тоже бывает страшно от правдоподобия. Бес рационализма не отпускает поэта и в концовке.

|

Потому что жена не могла быть иною И кусок этот снова ему подложила. Потому что была настоящей женою. Потому что ждала. Потому что любила. |

Перед нами квинтэссенция соцреализма: жизнь не такая, как есть, а такая, какою она должна быть.

«…старые блокадники вспоминают со слезами…». Верим; трудно удержаться. Но разве мы плачем над Пушкиным? Умиление и слезы несут нам примитивисты, лубок, народная песня, в которых главное — не возвышающее душу искусство, а родовая задушевность и несказанность. Кто не знал советского быта, не пережил, хоть мысленно, войну и блокаду, тот не заплачет.

Война, как неоднократно отмечалось, была еще и глотком свободы и смысла для миллионов людей, выходом для них из оруэлловского мира в мир человеческий. «Я, удостоенный шинели…, — говорит Лифшиц в 1941. — Такой неслыханной свободы я с детских лет не обретал!» Это была свобода демократа, а не отшельника. Поэт был с народом — и испытал общее для всей творческой интеллигенции той поры воодушевление от этой близости. Русская народническая иллюзия XIX века нашла себе в эту войну долгожданную почву.

Подсознательный конформизм военных стихов Лифшица очень нагляден. Это, во-первых, советский конформизм: он сказался и в выборе тем, и в употреблении набивших оскомину слов — в их расхожем, газетной передовицей установленном смысле; и в понимании военного героизма, и в психологии лирического героя. Герой для Лифшица — герой поневоле, простой советский человек, Александр Матросов, совершающий свой единственный подвиг-пример и тут же, за ненадобностью и вследствие полной своей заменимости, гибнущий. Он, а вместе с ним и его создатель, — как все, разве лишь чуть-чуть лучше; его право на наше внимание — в его ординарности.

Но этот унизительный для народа ракурс был более или менее общим у всех честных бытописателей войны. Любопытен не советский, а русский конформизм Лифшица. Видно, что поэт подлаживается не ради выгоды, а по влечению сердца. Национальная психология (реальность, доступная и материалисту) искренне отброшена им вместе с Богом. Он — интернационалист, советский человек: член новой исторической общности, где не место пережиткам.

Столкновение двух сил — СССР и Третьего рейха (социализма и нацизма, «добра» и «зла») — было очень быстро переосмыслено массовым сознанием как столкновение России и Германии, русских и немцев. Многонациональная по составу Красная армия, еще до ее переименования в Советскую, осознаёт себя русской. Не украинский или армянский, а русский патриотизм явился подлинным источником боевого духа, реальной подоплекой лозунгов, единственным, что сообщало смысл сопротивлению в этой, казалось бы, с самого начала безнадежно проигранной войне. Повинуясь общему интернационалистическому порыву, Владимир Лифшиц подсознательно отождествляет себя с русским народом, не видя внешних и не встречая внутренних препятствий.

|

Мне снилась дальняя сторонушка, И ропот быстрого ручья, И босоногая Аленушка, По разным признакам — ничья… …Он стоит на лесной прогалинке, Неприметен и невысок. На ногах — самокатки-валенки, Шапка — с лентой наискосок. Прислонясь к косолапой елочке, За спиною он чует лес. И глаза у него как щелочки, Пугачевский у них разрез… |

Эти интонации русского фольклора, эти дактилические окончания — не мимикрия, а новое понимание интернационализма. Социал-демократия взлелеяла идею смешения всех народов и конечного их исчезновения (так и не поняв ее бесчеловечности, не поняв даже, что всякое стирание различий — энтропийный процесс). Но ведь основой для слияния мог стать только какой-то один народ с его языком и культурой. И вот в советской России эта идея поставила знак равенства между словами интернационалист и русский, обернулась русификацией, ассимиляцией и поглощением малых народов. Но если народные массы (включая русских) ответили на это недомыслие стихийным противодействием, то просвещенные интеллигенты считали своим долгом способствовать ему. Лифшицу кажется, что он присягает на верность четвертому сословию, фактически же он присягает русскому народу. Он не чувствует в этом измены интернационализму, не видит, что в эпоху, «когда национальность подменила Бога» (Бердяев), поэт с фамилией Лифшиц, воспевающий Аленушку, — несообразность; что партизан с «пугачевским разрезом глаз», «с револьвером за ремешком», перед которым «качается-расступается и шумит молодой лесок», сначала — «прогонит фрица», потом — «будет мыться, будет бриться» (как пел Утесов), а потом, рано или поздно, с брезгливостью отклонит любовь к России еврея-ассимилятора, не позаботившегося даже скрыть свое еврейство псевдонимом. К прискорбию, в жизни поэта всё произошло именно так. Известно, что в середине 1970-х, в так называемом доме творчества, в писательском санатории в Коктебеле, ему в глаза было сказано: «В Ташкенте в войну отсиживались…».

Евгений Боратынский провозгласил некогда право поэта обнажать неправедный изгиб в себе и в обществе. Право это является в действительности и долгом поэта, и его глубинной потребностью. Оно — знак избранничества и отверженности. Обыватель не глупее поэта, он только непоэтичен: занят преимущественно сегодняшними нуждами, сторонится иррационального, избегает всех форм дискомфорта, среди них — и вдохновения, всегда изматывающего, подчас гибельного. Лишь обостренная чувствительность толкает человека к художественному творчеству. Поэта поражают ретроспективы цивилизации, он живет предчувствиями и прозрениями, он склонен к парадоксам. Всё это делает его мучительно уязвимым. Высокое ближе всего к смешному, легче всего высмеивается.

Но тяга к высокому в иных случаях ведет к спекулятивному искусству, претенциозному и отталкивающему. Вот эта изнаночная сторона творчества — в течение всей жизни заслоняла от Лифшица лицевую. Осознание творчества как постоянного риска (не политического даже, это слишком понятно, а художественного) выродилось у него в боязнь остаться непонятым, непонятным «простым людям». В противоположность Цветаевой, повторявшей, что она ни в чем желает облегчить читателю его читательский труд; в противоположность Фету с его требованием лирической дерзости («Кто не в состоянии броситься с седьмого этажа вниз головой, с непоколебимой верой в то, что он воспарит по воздуху, тот не лирик»), Лифшиц печется лишь о том, чтобы быть правильно и однозначно понятым, не дать повода для насмешки. Его стихи пестрят прозаическими предуведомлениями и оговорками, унижающими читателя, уничтожающими работу его воображения и самое поэзию. Незаурядное человеческое мужество, обнаруженное Лифшицем на войне и (как мы увидим) в послевоенные годы, уживалось в нем с поэтическим осторожничанием, если не малодушием.

Вот стихи 1941 года. «Что я могу рассказать о войне мальчикам, думающим про войну?». Следует долгий период, совлекающий романтический флер с будней солдата, затем нравоучение: «Я говорю, что война — это труд!», а затем — оправдание (соломка подстилается):

|

Если ж претензии будут ко мне, Цель я преследую только одну: Надо внушить уваженье к войне Мальчикам, думающим про войну. |

Не мелковато ли?

Иногда пояснительные сентенции вынесены у Лифшица в название. Вот первые стихи Банальной баллады (1959):

|

Два друга Перед самою войной Ходили вместе к девушке одной. Подумать обещала им она. Подумать помешала ей война. Один из них Ушел в Дзержинский полк. Ей написал в июле — И умолк. Второй нырнул — И вынырнул в тылу. Он доставал кагор и пастилу. Он доставал ей сало и пшено. И всё меж ними было решено… |

Увы, банальность никуда не ушла, отгородиться от нее названием не удалось. Морали нет, но стихи эти — все же лишь фельетон, профанирующий поэзию. Мысль поэта скучна, таковы же и выведенные им герои: никаких неправедных изгибов, мир двухцветен, люди монолитны и делятся на достойных и недостойных, своих и чужих… Во всем этом слышится угрюмая поступь «новой расы, до глаз закованной в броню» (Даниил Андреев), кирзовые сапоги победителей, триумфальное шествие советского академизма, — как один современный философ определил социалистический реализм.

Но в послевоенные годы Лифшиц уже не принадлежал к расе победителей.

Война закончена, выиграна вполне и окончательно (по мнению некоторых — с излишней полнотой, породившей стагнацию). В стране быстро развивается предсказанная академиком Тарле внутренняя реакция. Победитель во многом оказался побежденным. Миллионам своих защитников родина приготовила такие лавры, которым они не задумываясь предпочли бы новые окопы Сталинграда. Идет стремительная переоценка ценностей, перетасовка мест. Поколение Владимира Лифшица, поколение первых пионеров, почти два десятилетия находившееся на гребне истории, внезапно оттесняется, начинает терять свои позиции. Некоторые пропадают вовсе; другие с горечью видят, что их военные заслуги и гражданские доблести не способствуют упрочению их общественного положения, порою даже мешают ему. Гордость и убежденность первого поколения взращенных на советской почве марксистов, вернувшихся победителями с войны, воспринимается в новом социуме как негибкость, память о невосполнимых утратах — как бравада. Коррупция и лихорадочный захват вакансий отталкивают тех, кто еще недавно в точности знал, зачем он живет и за что проливает кровь, где враг и где друг. Рушится пленительная в своей простоте черно-белая картина мира.

Для Лифшица послевоенная ситуация осложняется вспышкой антисемитизма, три десятилетия подавлявшегося транквилизаторами лозунгов и программных заявлений, а в годы войны, вместе с патриотическим подъемом и имперскими притязаниями, вырвавшегося наружу. Впервые в советской истории власть открыто провоцирует юдофобство — и культурный иммунитет общества быстро исчезает под его напором. Антисемитизм в эти годы подлинно народен. При сравнении дела врачей (1953) с делом Бейлиса (1913) кажется, что история повернула вспять.

Коммунисты из нацменов, своими глазами видевшие планомерную травлю своего народа (как, например, А. Авторханов), быстрее приходили к пониманию сущности большевизма. Прозрение пришло к Лифшицу вместе с кампанией боръбы с космополитизмом, которая с роковой неизбежностью затронула и его. Всесильный в ленинградской писательской организации А. А. Прокофьев (1900-71) поставил себе целью физически уничтожить группу Александра Гитовича, еще до войны боровшуюся с ним во имя честной поэзии. И тут что-то надломилось в самой группе, среди ее переживших войну участников. Гитович и Шефнер публично покаялись, что не избавило первого от сталинских лагерей, а второго — от пожизненного подозрения в еврействе. Из тех, кто был на виду, только Чивилихин, русский и деревенский, избежал преследований — и только Лифшиц не уклонился от кодекса чести и наотрез отказался от покаяния. Он тут же становится прокаженным. Его перестают печатать, его избегают друзья (среди немногих исключений — больной, почти уже умирающий Евгений Шварц и опальный Зощенко, в соавторстве с которым Лифшиц, в поисках заработка, пишет бесконфликтную комедию). Наступило характерное предарестное затишье . Судьба Лифшица казалась решенной; в действительности же готовился ее неожиданный и счастливый поворот: счастливая любовь (художница Ирина Кичанова еще в 1947 году стала женой Лифшица) — и, едва ли не как следствие ее одушевления, счастливое в своей простоте решение: уехать из Ленинграда.

Лифшиц бросает свою прекрасную квартиру в писательском доме на канале Грибоедова и, ухватившись за первый же вариант обмена, оказывается в громадной коммуналке на Самотечной площади в Москве. Из союза писателей его исключить не успели. У ленинградских гэбистов, людей занятых, он выпал из плана, у московских — еще не попал в план. О нем забыли. В конце концов, он был мелкой сошкой, а органы трудились, не щадя сил… Здесь, в Москве, сознательно и планомерно, не брезгуя никакой литературной поденщиной, Лифшиц начинает шаг за шагом отвоевывать свою независимость от уже презираемого им мира.

Начало новой жизни было тяжелым, успех пришел не сразу. Он обозначился в годы оттепели и был двояким: материальное благополучие принесла работа для кукольного театра, а известность — философемсы Евг. Сазонова для Литературной газеты, сатирические стихи, эпиграммы, пародии. «Теперь модно пародироваться у Лифшица!» — шутили в Москве.

Была известность и другого рода: на рубеже 1960-х песни Лифшица «Пять минут, пять минут…» и «Ах, Таня, Таня, Танечка, с ней случай был такой…» неслись из каждой подворотни, часто — в исполнении, не доставлявшем автору радости. Но были и стихи, написанные не ради заработка.

|

Человек, потерявший деньги, Сокрушается и жалобно вздыхает. Человек, потерявший друга, Молча несет свое горе. Человек, потерявший совесть, Не замечает потери. |

Здесь угадывается отсылка к медитациям древнего Востока, и вместе с тем это стихи современные. Сказанное не исчерпывается текстом: за кадром происходит движение, и читатель приглашен принять в нем участие. То же видим и в других стихах Лифшица эпохи оттепели.

|

Дайте вновь оказаться В сорок первом году — Я с фашистами драться В ополченье пойду. Всё, что издавна мучит, Повторю я опять. Не обучен — обучат. Близорук — наплевать. Всё отдам, что имею, От беды не сбегу, И под пули сумею, И без хлеба смогу. Мне там [sic!] больше не выжить, — Не та полоса. Мне бы только услышать Друзей голоса. |

Можно спросить: почему там? Стихи написаны в 1969 году. Из контекста видно, что поэт как раз и хочет туда, в годы тяжелых испытаний и душевной ясности. Невозможно сомневаться: перед нами — цензурная заплата. Поэт говорит нам: «Мне здесь больше не выжить, — не та полоса…». Видно, каких усилий стоит ему отход от блаженного, из детства вынесенного астрального коммунистического мифа: столько в этих стихах горечи и попранной правоты. Но, кажется, есть в них и надежда. Отход — еще не отказ. Может, и впрямь весь этот кошмар — просто «не та полоса»? Может, просто некоторые люди потеряли совесть?

Лифшиц рано обнаружил склонность к литературной игре. Зимой 1944, прежде чем покинуть вместе с Гитовичем фронтовую газету На страже родины (поэтов разогнали из редакции за то, что Гитович, всю жизнь страдавший алкоголизмом, устроил после очередной пьянки пистолетную пальбу), Лифшиц опубликовал в ней передовицу в стихах, где всё было как надо — только это был акростих: АРМИЯ ПОМНИ СВОЕГО ПОЭТА ВЛАДИМИРА ЛИФШИЦА. Другие примеры находим в его послевоенных стихах.

|

…Это утро, этот сад, Эти винчевские дали, И над ними — Арарат, Всё такой же, как в Начале. |

Это опять кукиш, показанный цензуре. Почему в Начале — с прописной буквы? Потому что Вначале — еврейское название книги Бытия (בראשית), в которой присутствует Арарат. Стихотворение Арарат, вялое и незначительное, внезапно углубляется благодаря этой неожиданной концовке. Катастрофа европейского еврейства и ее продолжение — сталинская кампания против космополитов — обращают взгляд Лифшица к народу, из которого он вышел. Поэт остается интернационалистом и не вовсе разочаровывается в утопии века. Таковы же в своем большинстве и его читатели-евреи, ответившие потоком умиленных писем на его Датскую легенду — еще одну сентиментальную балладу — о копенгагенцах, вслед за своим королем поголовно надевших установленную нацистами отличительную повязку для евреев. Но были и другие отклики, дышавшие первобытной злобой: звонки с угрозами как бы от имени террористической организации Черный сентябрь (на деле — от собратьев по перу). Смерть Сталина и оттепель лишь задержали развитие советского антисемитизма. В эпоху Брежнева он становится повседневным рычагом управления, находит сочувствие уже и во фрондирующих университетских кругах, и у националистического диссидентства. Лифшиц отвечает этой философствующей черни. Вот стихотворение, написанное им за три года до смерти, осенью 1975-го, и при жизни не публиковавшееся:

|

Когда всё чаще слышу: он еврей, Евреев мало немцы посжигали, Разделаться бы с ними поскорей, Они плуты́, они не воевали, — Я сам себе с усмешкой говорю: За ваши откровенные реченья, О граждане, я вас благодарю, Вы все мои решаете сомненья. Мне больше знать не надо ничего, Приходите вы сами на подмогу, И я спокойно сына своего Благословляю в дальнюю дорогу. Все взвешено. Все принято в расчет. Я слишком стар. Меня вам не обидеть. Но пусть мой сын возможность обретет Вас никогда не слышать и не видеть. |

«Не слышать и не видеть» — с этим на устах в доперестроечные годы уезжали многие. Скрытый советский антисемитизм, антисемитизм подворотни и отдела кадров, был страшен, как бывает страшен далекий или невидимый враг. В нем чудилась мощь, которой на деле не обнаружилось. Открытый послеперестроченый антисемитизм оказался прежде всего глуп, а глупость не вяжется с силой.

Что до «они не воевали», то этот миф стоит мифа о сионских мудрецах. По статистике каждый миллион еврейского населения СССР дал 68 героев Советского Союза (точнее: 68,3; дробь отбрасываем, потому что люди не дробятся, разве что от взрывов бомб). Впереди — только русские: 77 (76,6). Для сравнения: украинцы дали 59 героев, белорусы — 42; остальные меньше. Но картина могла быть другой, если бы в середине войны, в 1943-м, специальным тайным распоряжением не было запрещено присваивать это звание евреям. Распоряжение как раз и последовало потому, что евреи уж очень наглядно опережали представителей «первого среди равных». (Статистика, конечно, не берет в расчет и того, что почти все полукровки России — даже и вовсе без примеси русской крови, закон РФ всегда это разрешал, — писались в паспорте русскими. На моей памяти русской записалась дочь вепса и армянки.)

По насыщенности и мастерству послевоенные стихи Лифшица уступают военным. Поверхностная описательность, перечисления, резонерство — вот их отличительные черты. Есть и отдельные удачи. Но в целом лирическая муза Лифшица дремлет — быть может потому, что он усерднее служит в эти годы ее сестрам. Застой в лирике длится около двух десятилетий, производя впечатление инкубационного периода, вынашивания. Так это и оказалось. Основной цикл поэта им намеренно не датирован, но вряд ли мог сложиться ранее 1967 года.

Для многих поэтов советской эпохи переводная кабала на десятилетия становится средством жить и способом выжить. «О восточные переводы, как болит от вас голова!», восклицает под старость Арсений Тарковский. «Туркменский Байрон любит эпос — подстрочник выглядит как ребус», вторит ему другой современник. Пастернак долгие годы «говорит из Гёте, как из гетто» (Татьяна Галушко). Владимиру Лифшицу достался никому не известный англичанин Джеймс Клиффорд, его ровесник, погибший в 1944 «при отражении немецкой танковой атаки», как сообщает Лифшиц в биографической справке о нем. Сосредоточимся на минуту: опять — не латиноамериканец или африканец, а человек из англоязычной страны, страны не совсем подходящей, да к тому же разом померкшей, отошедшей на второй план в политическом и культурном отношении. Неужто корейца не нашлось?

Самое яркое из написанного Клиффордом — стихотворение Квадраты.

|

И всё же порядок вещей нелеп. Люди, плавящие металл, Ткущие ткани, пекущие хлеб, — Кто-то бессовестно вас обокрал. Не только ваш труд, любовь, досуг — Украли пытливость открытых глаз; Набором истин кормя из рук, Уменье мыслить украли у вас. На каждый вопрос вручили ответ. Всё видя, не видите вы ни зги. Стали матрицами газет Ваши безропотные мозги. Вручили ответ на каждый вопрос… Одетых серенько и пестро, Утром и вечером, как пылесос, Вас засасывает метро. Вот вы идете густой икрой, Все как один, на один покрой, Люди, умеющие обувать, Люди, умеющие добывать. А вот идут за рядом ряд — Ать — ать — ать — ать — Пока еще только на парад, Люди, умеющие убивать… Но вот однажды, средь мелких дел, Тебе дающих подножный корм, Решил ты вырваться за предел Осточертевших квадратных форм. Ты взбунтовался. Кричишь: — Крадут! Ты не желаешь себя отдать. И тут сначала к тебе придут Люди, умеющие убеждать. Будут значительны их слова, Будут возвышенны и добры. Они докажут как дважды два, Что нельзя выходить из этой игры. И ты раскаешься, бедный брат, Заблудший брат, ты будешь прощен. Под песнопения в свой квадрат Ты будешь бережно возвращен. А если упорствовать станешь ты: — Не дамся!.. Прежнему не бывать!.. — Неслышно явятся из темноты Люди, умеющие убивать. Ты будешь, как хину, глотать тоску, И на квадраты, словно во сне, Будет расчерчен синий лоскут Черной решеткой в твоем окне. |

Каждый печатный материал в Советском Союзе — от плаката «Не позволяйте детям играть с огнем» до академического Пушкина — проходил тройное литование. Три визы — в набор, в печать, в свет — напутствовали каждую публикацию в трех ее последовательных утробных формах (рукопись, последнюю корректуру, сброшюрованную книгу). Как могли быть напечатаны — и по крайней мере дважды переизданы! — эти стихи? Не художественные их достоинства, не авантюризм и гражданское мужество поэта, — поражает в первую очередь то, что нашлись ведь люди из числа причастных к изданию, не узнавшие Лифшица под прозрачной полумаской Клиффорда. И — поверившие, что речь в этом стихотворении идет — о Великобритании! Что же говорить о читателе?

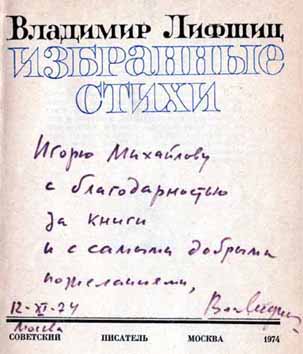

Широкий читатель и вовсе ничего не заподозрит, допускает Лифшиц. И — играет ва-банк, помогает недогадливым. Цикл, содержащий Квадраты, поэт в последнем издании (1974) назвал так: Джеймс Клиффорд. Порядок вещей. Поэма в двадцати трех стихотворениях, с биографической справкой и прощанием. Биография Клиффорда оказывается зеркальным отражением биографии Лифшица. Оба родились в 1913 году, оба поэты, для обоих поворотным моментом судьбы явилось столкновение с нацизмом. Лифшиц мог не вернуться с той самой войны, на которой погиб Клиффорд. «Почему судьба не судила поменяться мне с ним местами?» Подсказка — и в аллитерации: самое созвучие имен — Клиффорд и Лифшиц — многозначительно. Но читатель всё еще сомневается. Тогда поэт идет на последнюю крайность: в последнем издании прямым печатным текстом он говорит нам: «Такой могла бы быть биография этого английского поэта, возникшего в моем воображении и материализовавшегося в стихах, переводы которых я предлагаю вашему вниманию».

На дворе стояло брежневское сонное царство. «Всё равно досюда ни один редактор не дочитает!», — таков, вероятно, был расчет Лившица, явно бросавшего вызов судьбе и предавшим его соотечественникам. И — сработало. Книга вышла (тиражом в двадцать тысяч экземпляров). Запрещена не была. Кто понял, тот не донес. Или донес, да решили на тормозах спустить…

Нашел ли Клиффорд дорогу к узкому читателю? В самый год выхода книги, с торжествующей репликой: — «В Советском Союзе можно издать всё!» — мне впервые показала ее одна немолодая женщина. Догадливых было, может, и немало, но — всё же капля в море, если говорить о России в целом. Сенсации не произошло. Экземпляр, выданный мне в ленинградской Публичной библиотеке летом 1983 года, был нечитанным.

Не единственный из героев своеобразной драматургии советских поэтов-переводчиков (вспомним хоть Михаила Светлова с его Мкртчанцем), Клиффорд едва ли не самый яркий из них. Поэма состоит из нескольких монологов, по преимуществу лирических, рисующих героя выпукло и достоверно. Русский язык Клиффорда-Лифшица художественно хорошо имитирует строй английской поэтики и содержит терпкую психологическую автохарактеристику. Вообще лирический, а не обличительный тон вещи составляет ее главное достоинство. Вот одно из лучших стихотворений, Элегия.

|

За годом год и день за днем, Без бога в сердце или с богом, Мы все безропотно идем По предназначенным дорогам. И тихо, исподволь, не вдруг — За этим уследить не в силах — Всё уже делается круг Единомышленников милых. Одни — числа им нынче нет — Живут вполне благополучно, Порывы юношеских лет Давно расторговав поштучно. Другие, потерпев урон Из-за незнанья здешних правил, Шагнули в лодку — и Харон Их через реку переправил. И невдали от той реки Я тоже начал понемногу Жечь письма, рвать черновики, Сбираться в дальнюю дорогу. |

Кто не согласится, что эти стихи прекрасны? Лишь едва уловимая словесная недостаточность (например, противоречащие друг другу «невдали» и «в дальнюю» в последней строфе), не окончательная, не последняя напряженность слова мешает сравнить их с тютчевскими.

Но вернемся к Квадратам. Именно это стихотворение немногие догадавшиеся заучивали наизусть и цитировали с горящим взором. Живы ли эти стихи сегодня? Ужасающе яркий портрет массовых помрачений XX века (написанный, впрочем, много позже антиутопий Замятина, Хаксли и Оруэлла, после прозы Шаламова и Виктора Некрасова, не говоря уже о Гроссмане и Солженицыне), Квадраты не несут в себе какой-либо сущностной или хотя бы информационной новизны. Но они завораживают. Их трагизм, их притягательная сила и гуманитарная ценность определяются для нас не новизной, а тем, что портрет Молоха-Аргуса двадцатого века написан как бы изнутри: выкормышем и жертвой чудовища, человеком самостоятельно всё понявшим, но так и не сумевшим до конца «выйти из этой игры», выпрыгнуть из квадрата. Было бы простой неблагодарностью пройти мимо человеческого подвига Лифшица, однако для чрезмерного восхищения поэзией тут оснований немного. Недостатки вещи всё те же, что и в ранних стихах: общие для Лифщица и советской поэзии вообще. Достоинства — тоже общие. О них уместно сказать несколько слов.

Любой академизм предъявляет высочайшие требования к композиции произведения. Социалистический реализм в поэзии, точнее: круг авторов, вынужденных с этим термином считаться, развил эти требования чрезвычайно, — и поздние стихи Лифшица удовлетворяют им. Композиционная беспечность бывает оправдана только очень большим талантом (впрочем, и тогда не украшая его), как и косноязычие, которое, соответственно, должно быть высоким. Хлебников, обэриуты, очень могие авторы самиздата — показывают, как мало на этом пути удач. Лифшиц знает характер и масштабы своего дарования — и распоряжается ими с величайшим тактом. Стихи его выстроены и уравновешены, язык отчетлив, рифмы точны. Ни одна деталь в Квадратах не является случайной, и все — взаимодействуют. Игра ассоциаций неглубока, но надежна, без петухов. Точность и графичность письма — реальные достоинства вещи, залог ее жизнеспособности.

Молох-Аргус двадцатого века — детище не одного или двух, а многих народов. Человек нигде вполне не свободен, всюду вынужден более или менее продаваться, всегда трагически несовершенен. Страсть, одиночество, старость — неизбывное достояние всех времен и народов. Лифшиц в Клиффорде возвышается до этих общечеловеческих тем. Клиффорд несводим ни к узкой затее обойти цензуру, ни к плоской проповеди переустройства мира: он — переживание.

|

…Я тоже рос на этом рынке, И сам работал зазывалой, И мне вручал мой потный шиллинг Один не очень честный малый. Мы торговали чем попало С тележки: библиями, платьем, И покупателям казалось, Что не они, а мы им платим… С тех самых пор, — Вхожу ли в церковь, Или в общественные залы, Или газету раскрываю, — Я узнаю вас, зазывалы! О нет, здесь речь не о рекламе, В ней отличить довольно просто Солидный стиль почтенной фирмы От красноречия прохвоста. Но вот о таинствах искусства Толкует седовласый некто — Обыкновенный зазывала Перед тележкой интеллекта. А тот, что проповедь читает, На нас поглядывая строго, Обыкновенный зазывала Перед большой палаткой бога. А зазывал-политиканов Я узнаю, едва лишь глянув, — Уж больно грубая работа У зазывал-политиканов. Всего семнадцать юной леди. О, эти губы как кораллы, О, эти плечи, эти груди, О, эти бедра-зазывалы!.. Хотел бы я найти поляну, И там в траву лицом уткнуться, И задремать под птичий щебет, И, если можно, не проснуться. |

Есть такой критерий: истинное искусство инвариантно ко времени и месту, не стареет, не тускнеет при пересечении границ, говорит примерно одно и тоже людям разных эпох и стран. Здесь этот критерий работает. Эти стихи могли быть написаны сегодня, и — где угодно.

Поэма о Джеймсе Клиффорде пережила своего автора и продолжает жить, оставаясь чем-то большим, чем кукиш цензуре, сатира или даже документальное свидетельство последней поры оттепели. В советской литературе Джеймс Клиффорд соседствует с Иваном Денисовичем, но скрыт отбрасываемой им гигантской лагерной тенью. Оба выведены советскими писателями в эпоху последних иллюзий, когда А. В. Белинков еще не произнес о советской власти: «неисправима, неизлечима». Оба созданы людьми, не отделяющими себя от родины и надеющимися на лучшее. Этим неравновеликим героям хочется отвести одну нишу в галерее памятных 1960-х.

Конечно, и Лифшиц-насмешник сохранит какое-то право на нашу память, особенно если читать его внимательно. Вглядимся в такое вот простодушнейшее стихотворение (Сверчок, 1968):

|

Трещат и венцы и крылечки, Бульдозер их топчет, урча. Сигает сверчок из-за печки И в страхе дает стрекача. И рушится домик вчерашний, Поверженный падает ниц — К подножью Останкинской башни, Вонзившейся в небо, как шприц. |

Помните карикатуру: статуя Свободы со шприцем — вместо факела — в руке? У Лифшица Останкинская башня — шприц для впрыскивания телепрограмм целой сверхдержаве. Цензор мог не знать, что телевизор всегда был для Лифшица «ящиком глупости», но стихи прочел непрофессионально; насмешку — проглядел.

Вместе с Клиффордом останется и горстка поздних стихотворений, тесно связанных с поэмой и как бы продолжающих ее. Одно из лучших — посвященное памяти Гитовича Третье прощание (1966):

|

Мы расстаемся трижды. В первый раз Прощаемся, когда хороним друга. Уже могилу заметает вьюга, И все-таки он не покинул нас. Мы помним, как он пьет, смеется, ест, Как вместе с нами к морю тащит лодку, Мы помним интонацию и жест И лишь ему присущую походку. Но вот уже ни голоса, ни глаз Нет в памяти об этом человеке, И друг вторично покидает нас, Но и теперь уходит не навеки. Вы правду звали правдой, ложью — ложь, И честь его — в твоей отныне чести. Он будет жить, покуда ты живешь. И третий раз уйдет с тобою вместе. |

У Эдгара По человек умирает дважды: вторая, духовная смерть наступает тогда, когда о нем забудут все, знавшие его при жизни. Мысль Лифшица не нова, но что ново под солнцем? У Пушкина, как теперь установлено, нет ни одного своего сюжета. Поэзия прекрасно обходится без новизны, она самодостаточна.

Если чего-либо и не хватает Лифшицу в Третьем прощаньи, то — «лишь ему присущей походки». Отвлекаясь от этого последнего, окончательного критерия, нужно признать, что советская поэзия небогата стихами, написанными с бóльшим мастерством и вдохновением; и самиздат немного дал стихов столь же прекрасных. То же самое можно сказать и о сонете Прощание с Клиффордом:

|

Good bye, my friend!.. С тобой наедине Ночей бессонных я провел немало. Ты по-британски сдержан был сначала И неохотно открывался мне. Прости за то, что по моей вине Не в полный голос речь твоя звучала О той, что не ждала и не встречала, О попранных надеждах и войне. Мы оба не стояли в стороне, Одною непогодой нас хлестало. Но хвастаться мужчинам не пристало. Ведь до сих пор устроен не вполне Мир, о котором ты поведал мне, Покинувший толкучку зазывала. |

Какая высокая нота!.. Но при всём том лирика Лифшица как целое не поднимается до уровня высокой поэзии. Своего лексико-семантического поля, единственным образом указывающего авторство каждого стихотворения, Лифшиц не создал.

Поэт ли Владимир Лифшиц? Да, поэт. Поэт в квадрате. Не вершитель судеб поколения, не гений, не пророк, но — поэт. Как отказать в этом имени автору, чьи стихи трогают нас спустя 40 или 50 лет после их написания? Многие ли из тех, кто сегодня у всех на слуху, переживут себя на такой срок?

Среди русско-советских писателей были люди не то чтобы отыскавшие свою совесть в период оттепели, а просто никогда ее не терявшие. Это люди разных верований: марксисты, православные, деисты, агностики, — но честью они не поступались, правду звали правдой, а ложь — ложью, иногда — с риском для жизни. Узость и приземленность мировоззрения не обязательно влечет за собою эстетическое убожество (как и провозглашение высоких духовных принципов не заменяет таланта, часто лишь подменяет совесть, прикрывает бездарность и разнузданность). Поэтому и огульное отрицание русско-советской литературы так же бессмысленно и бесплодно, как огульное превознесение литературы неподцензурной. Что бы там ни говорили, они — сообщающиеся сосуды, уровень в которых после завершения переходных процессов всегда устанавливается общий.

Владимир Лифшиц, второстепенный русский поэт середины XX века, был смелым, мужественным и благородным человеком. Не будь он евреем, он был бы знаменит. Жизнь его была полна испытаний, он участвовал в самой страшной из бывших на земле войн, он жил в беспримерное время. Кульминацией этой жизни оказалась короткая и мрачная старость, потребовавшая от поэта бóльших сил и мужества, чем военные подвиги. Он пережил свое время. Идеалы, которым он служил, потускнели; народ, за который он пролил кровь, отвернулся от него. Друзья, покинувшие «круг единомышленников милых», не могли не способствовать мизантропии. Но он остался идеалистом. Свое время и свою ношу он принял с достоинством, ни от чего не уклонился, никогда не лавировал. Уже совсем не молодым человеком он внес в поэзию свой основной вклад, который жив — и который следует почтить тем, для кого совесть — не пустой звук, а вдохновение — не предмет насмешки.

29 января 1984,

Ленинград,

помещено в сеть 15 декабря 2003

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ АЛЬМАНАХ (ЛЕА) №4, август 1984 (самиздат).

журнал КОНТИНЕНТ (Париж) №48, август 1986.

серия ЕВРЕЙСКИЙ САМИЗДАТ (Иерусалим), том 26, Центр по исследованию и документации восточноевропейского еврейства при Еврейском университете в Иерусалиме, 1988.

еженедельник ОКНА (Тель-Авив) №?, декабрь 2003.