В 1909 году вышли Вехи, престранный сборник, встреченный в штыки всей Россией. Семеро авторов, соперничая в своем рвении, наговорили обидного в адрес русского человека. Сказали ему — это ж нужно было додуматься! — «постарайся стать человеком». Среди них преобладали инородцы. Отчего все эти Людвиговичи да Соломоновичи ополчились на Россию? Чем она им не угодила? Ведь, кажется, сыты и барственны, по гудку не встают. Конечно, обращались они не ко всей России, а к русской интеллигенции, писали об интеллигенции, — но к кому же им было и обращаться? Ведь страна (берем это слово в значении английского nation) — не все без разбора граждане, а только думающие люди страны; только те, кто способен услышать.

Семеро ополчились против сложносочиненного мифа, в котором правда смешалась с фантазией. В общих чертах миф таков. Русское самодержавие и русский народ — две неродственные враждебные силы. Самодержавие душит народ; всё зло — в царизме; свергнуть его — и наступит рай на земле. Народ молчит только по своей забитости и безграмотности, сам же он хороший до святости. Защищает народ, выражает его интересы, притом жертвенно, — русская интеллигенция. В России думающий человек, по большей части молодой, пылкий и чистый сердцем студент, осознал свой долг перед народом, живет для народа. Он служит прогрессу: идет на виселицу ради крестьян и рабочих. Жертва и подвиг, вера во всеобщее равенство и справедливость, освобождают его от обычной («мещанской») нравственности: ведь он занят делом более высоким. Учиться и работать ему незачем. Русская интеллигенция не верит в Бога и потому прогрессивна. Тем самым (подразумеваемая фигура умолчания) она — а через нее и Россия — совесть Европы и мира, будущее человечества.

Мыслитель сидит за большим письменным столом, обмакивает стальное перо в массивную чернильницу (ее содержимое отливает лиловым… никогда, никогда больше мы не увидим этой магической жидкости, не вдохнем ее будоражащего, зовущего в будущее запаха!) и пишет, иногда зачеркивая, — на добротной бумаге, не спеша, размашистым почерком, пространными, долгими, вдумчивыми фразами; а перо — скрипит и оставляет на бумаге мелкие брызги. Исписав лист, мыслитель прикладывает к последним строкам тяжелое пресс-папье из красного дерева; переворачивает лист, не спеша кладет его в стопку уже исписанных, а сверху прижимает другим пресс-папье, мраморным, с рукояткой в форме св. Георгия, копьем протыкающего ящера: чтобы листы не разлетелись от дуновения залетевшего из открытого окна ветерка.

«Нижеследующие строки посвящены лишь одной части этой обширной и сложной задачи… Два факта величайшей важности должны сосредоточить на себе внимание тех, кто хочет и может обсудить свободно и правдиво современное положение нашего общества и пути к его возрождению… здесь можно наперед рассчитывать лишь на приблизительную точность. Но и несовершенная попытка анализа весьма важна и настоятельно необходима…»

Слов не жалеет. Хочет исчерпать тему. Знает, что всё, от слова до слова, будет набрано и оттиснуто свинцовыми литерами без редакционных вторжений — потому что он, мыслитель молодой, но уже замеченный, твердо стоящий на ногах в общественном и материальном смысле, — сам себе редактор. Верит, что всё написанное будет прочитано таким же вдумчивым, образованным читателем, который (такая эпоха на дворе, would you believe it… нет, лучше pourriez-vous le croire?) только тем от писателя и отличается, что сам этого не написал, не взялся за перо, не возложил на себя аскезу творчества.

За окном весна 1909 года. Горят газовые фонари. Слышен цокот подков, не звонкий, а приглушенный деревянными торцами мостовой. Россия хоть и проиграла войну с Японией (первую войну нового типа, с пулеметами, траншеями, массовыми жертвами и полостными операциями в полевых условиях); хоть и пережила неудачную революцию, выявившую несостоятельность русской интеллигенции, но всё же — стоит «неколебимо, как Россия». Мыслитель занят ее будущим. Что этой страны не будет вовсе; что она навсегда исчезнет через несколько лет; что самый русский народ исчезнет, переродившись, — этого мыслитель и в мыслях не имеет. Не знает, что умрет в эмиграции.

Их было семеро, всего семеро — по числу осаждавших Фивы, по числу дней недели и струн гитары (бывшей кифары), по числу священных городов Месопотамии и главных светил у халдеев… Слово для их обозначения вошло в язык: веховцы. Произнесешь — и все видят этих семерых. Неудивительно: после выхода сборника гвалт в печати поднялся небывалый, настоящий шквал. Но при этом — их не прочли. Тогда, в 1909 году, — не поняли, не по мозгам оказалось. Обиделись на них смертельно. Мыслители говорят: смотрите фактам в глаза, прекратите самолюбование, уважайте мысль, освободите ее от предвзятости. Им отвечают хором: вы — изменники, вы защищаете штыки, тюрьмы и виселицы.

Потом случилась война, которую в мире называют великой. После 1917 года — не до чтения стало, нужно было быстро строить социализм. Построили ГУЛАГ с придатком в форме социалистического отечества. Спровоцировали и выиграли (по другим сведениям, проиграли) войну, которую называют великой в России. После войны задумались и стали читать. Дошла очередь до Вех: в них прочли, что идеям нужна национальная почва, и все скопом крестились в православие (в основном — евреи). После 1991 года — нужно было быстро разрушать социализм и строить капитализм; опять не до чтения.

Сейчас — Вехи почти так же далеки от нас, как Слово о полку Игореве. Исторический памятник, к жизни отношения не имеющий; текст, обращенный в несостоявшееся будущее. Самое время взглянуть на него из будущего и задуматься. Это мучительное чтенье. Слог веховцев велеречив; композиционно эти статьи рыхлы, перенасыщены повторами; каждая фраза, будучи мыслью, требует от читателя работы, — но мученье не в этом, а в том, что каждое слово великолепной семерки дышит надеждой. Горько за них и за нас.

Инициатор Вех, Михаил Гершензон, говорит в предисловии: «Не с высокомерным презрением к ее [интеллигенции] прошлому писаны статьи, из которых составился настоящий сборник, а с болью за это прошлое и в жгучей тревоге за будущее родной страны…»

Еще бы! Веховцы — плоть от плоти интеллигенции: ее совесть, ее проснувшаяся от спячки мысль. Разумеется, они не на стороне деспотизма, а на стороне подавленной революции, с народом и с интеллигенцией. Они верят в интеллигенцию, потому и говорят, что она внутренне была не готова к этой революции, обманулась в себе и обманула ожидания народа (то есть простонародья).

Общая платформа участников — «признание теоретического и практического первенства духовной жизни над внешними формами общежития». Первый элемент этой духовности — работать над собою, воспринимать несовершенство мира через призму своего несовершенства. Неправда, что «тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман»; неверно, что «если к правде святой мир дороги найти не с умеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой». Нет чести безумцу за безумие. Русский интеллигент лжет во спасение — вот с чем нужно покончить…

Почему Россия обиделась на это? Разве ей что-то новое сказали? Открываем Новь (1877) Тургенева: «Известное, хоть и не совсем понятное дело: русские люди — самые изолгавшиеся люди в целом свете, а ничего так не уважают, как правду, — ничему так не сочувствуют, как именно ей…»

Вот где собака зарыта: ложь личная — ради правды общественной. «Идеология русской интеллигенции, всецело покоящаяся на признании безусловного примата общественных форм, — представляется участникам книги внутренно ошибочной и практически бесплодной… неспособной привести к освобождению народа. В пределах этой общей мысли между участниками нет разногласий» (Гершензон).

В остальном, продолжает Гершензон, участники сильно расходятся. Это не бросается в глаза потомку. Поражает как раз сходство суждений и словаря, единство и цельность сборника. Веховцы часто повторяют и превосходно дополняют друг друга. Они диалектики: дают слово тому, кому возражают, выслушивают противника, строят рассуждения по схеме «с одной стороны, с другой стороны»; «да — но».

Конечно, говоря «русская интеллигенция», каждый из них имеет в виду что-то своё. Считать ли интеллигентами Витте и (или) Плеханова? Здесь авторы не согласятся, однако ядро интеллигенции — в их представлении — общее. Труднее в другом: обязательна ли вера в Бога? Для большинства — да, для двоих — Булгакова и Бердяева — всё дело преимущественно в ней, но один из веховцев, Изгоев, подводит читателя к мысли, что он атеист; другой, Кистяковский (вообще стоящий особняком), обходится без гипотезы о существовании Бога.

Социализм не кажется веховцам злом. Они приветствуют марксизм как свежее западническое течение мысли, как призыв к труду и творчеству, даже — вы послушайте! — к закону, только советуют брать из марксизма одну политэкономию — и огорчаются, что в России лучшее, что есть в марксизме, было тотчас проглочено народничеством.

Как они всё это сказали? Послушаем их еще раз; дело это поучительное. Дадим каждому по 300 слов.

Петр Струве дал определение русской интеллигенции, оказавшееся универсальным: она — не профессионалы, не образованные люди, а та их часть, которая противопоставляет себя несправедливому государству (в точности как допетровское казачество). Свергнуть гнет — и всё само собою устроится, потому что люди вообще — хорошие; аксиома Роберта Оуэна в кирзовых сапогах: плохим человека делает среда, — вот что у интеллигенции на уме.

В отличие от Запада, борьбу русской интеллигенции против деспотизма не подстилает религиозная идея. Борцам нечего противопоставить исторической государственности; отсюда неудача революции 1905 года. Победила реакция, но государство не обязательно реакционно. Роль государства вообще объединительная. Оно по необходимости консервативно, ибо несет в себе национальную идею, но, при внутреннем здоровье, оно же — и конструктивно. Нужно служить этому здоровью. Интеллигентское отщепенчество подрывает всенародный смысл государства.

Интеллигенция безрелигиозна. Неправда, что у нее — другая религия: правдоискательство без Бога — вздор. Социализм не противоречит религии, но он — не религия. Беда социализма — в непонимании и отрицании личного подвига. Религия учит любви (к Богу, к ближнему) и самосовершенствованию; видит в этом спасение. Только из личного естественным образом выводится общественное.

В 1905 году интеллигенты-отщепенцы впервые столкнулись с младенческой народной мыслью, ничего в ней не поняли и — вместо воспитательного сотрудничества ради России — навесили на нее свои книжные формулы. Безрелигиозность пагубна в политике, поскольку освобождает от совести и нравственных ориентиров.

Царский манифест 1905 года — поворотный момент истории. Государство уступило. Тут бы революции и завершиться, но радикальные силы так остервенели от ненависти, словно самодержавие — внешний враг, а не такая же Россия, как они сами. Ни английская, ни французская революция поначалу не собирались уничтожать монархию, там хотели реформ, постепенного улучшения жизни; короны пали «в силу рокового сцепления фактов». У нас — «всё или ничего»; революционная (притом подражательная) романтика вместо здравого смысла. Там — не подрывали национальную целостность перед другими народами; у нас — пусть хоть вообще России не будет, лишь бы не было царя.

Интеллигент не видит, что и у «народа» есть долг: общечеловеческий долг личного совершенствования, личной ответственности; не предполагает у народа никаких обязанностей — только права. Эта мысль просочилась в народ и развратила его. Вне идеи воспитания в политике возможны только деспотизм или охлократия.

В 2009 году Петру Бернгардовичу Струве — 39 лет. Он умрет в Париже, в 1944 году.

«Но мрамор сей ведь бог!.. так что же? Печной горшок тебе дороже: ты пищу в нем себе варишь…» Семен Франк словно бы накладывает лупу на эти стихи. Идеалы истины, красоты, отвлеченной мысли и Бога — не кажутся русскому интеллигенту реальными ценностями. Польза — вот его истукан. У русского интеллигента нет ни интеллектуальной, ни эстетической совести. «Кто любит истину или красоту, того подозревают в равнодушии к народному благу… кто любит Бога, того считают прямым врагом народа». Бог для Франка — объективен. Для верующего (в Бога, в истину, в красоту) справедливость — всего лишь производная от объективных ценностей, для русского интеллигента она — идол, фетиш. Интеллигент обожествляет народ, поклоняется языческому кумиру.

Русскому интеллигенту враждебно понятие культуры. Европеец понимает культуру как общественно-историческое осуществление объективных ценностей. Он занят культурным творчеством: совершенствованием своей человеческой природы и, тем самым, окружающей жизни. У русского — мир и человек уже готовы для земного рая, мешают только царь да Третье отделение. Русский интеллигент хочет не строить, а разрушать. Некоторое уважение к культуре впервые прозвучало с появлением марксизма, но косный народнический дух тотчас пожрал это уважение.

Русский интеллигент презирает богатство и накопление, в том числе — культурное. Распределение для него — всё, созидание — ничто. Он не сознает, что вне национального богатства (то есть культуры) немыслимо народное благосостояние. Ему грезится равенство в нищете, аскетизм без Бога: механистический рай полусытых и полуграмотных, — лишь бы никто не высовывался. Его морализм превращается в безнравственность в русском революционере.

Противоречия взорвали интеллигенцию изнутри, отсюда — провал революции. Изначально чистое — стало грязным. Интеллигенция дошла до «грабежей и животной разнузданности» (слова не совсем ясные; не о еврейских ли погромах 1905-07 говорит Франк?). Отрицание абсолютных ценностей обосновывает примат силы над правом. Явилась партийная мораль: мораль насилия и подавления…

Семен Людвигович Франк умер в Лондоне, в 1950 году. Когда он писал для Вех, ему был 32 года.

«Мы не люди, а калеки, все, сколько нас есть, русских интеллигентов… Жизнь русского интеллигента — личная, семейная, общественная — безобразна и непоследовательна», — говорит Михаил Гершензон. Сознание русского интеллигента оторвалось от воли, как паровоз от поезда, и умчалось вдаль. Русский интеллигент живет вне себя. Он с пеленок знает, что печься о себе — эгоизм, его верховный принцип — служение народу. Выкрикнув это в юности в лицо самодержавию, интеллигент всю оставшуюся жизнь со спокойной совестью ничего не делает. Между тем спасение и человека, и государства — личное делание каждого, нравственная и творческая работа. Самые яркие из интеллигентов, при всей кошмарности их заблуждения, — революционеры: они хоть что-то делают.

Сознание осуществляет истину только через волю. Сознание и воля склонны к разрыву. В разрыве — оба беспомощны. В их союзе и постоянной борьбе — созидание человека. Мировая истина, входя в индивидуальное сознание и пресуществляясь в нем, взрослеет сама, ибо «всякое существенное изменение в атоме есть бесповоротный акт космический». Целостная, нормальная личность не может не быть религиозной.

Петровская реформа создала русскую интеллигенцию — и сразу расколола надвое личность. У верхних началось «праздное обжорство истиной», у нижних — не проснулось сознание. Деспотизм был бы невозможен, найдись в России горсть людей целостных, в которых сознание и воля сотрудничают.

Интеллигенция повредилась на идее, что жизнь мира и души можно устроить по законам логики. Иррациональная природа бытия ей не дается. Отсюда безверье. В нормальной жизни духа — позитивизм как мировоззрение невозможен.

В России не было своей национальной эволюции мысли. Мысль только забрезжила — у Чаадаева и славянофилов. Славянофилы сказали важную правду: душа простонародья — качественно иная, оттого-то оно и держит интеллигенцию за врагов. «Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, — бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной». (Именно эта фраза вызвала шквал глупых обвинений в адрес веховцев.)

Россию не исцелила великая русская литература. Сила художественного гения у нас почти безошибочно измеряется степенью его ненависти к интеллигенции. Народ тоже ненавидит интеллигенцию, потому что не видит в ней души.

Эгоизм, самоутверждение — великая творческая сила; именно она делает западную буржуазию могучим бессознательным орудием Божьего дела на земле.

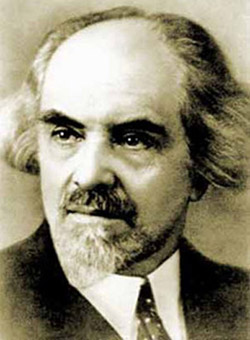

Михаил Осипович Гершензон (1869-1925) — единственный веховец, продолжавший работать при большевиках после 1922 года и даже входивший в бюро Наркомпроса. В 1909 году ему 40 лет.

Изгоев пишет: в интеллигентных семьях нет культурной преемственности; семья не воспитывает. Душа ребенка развивается в противостоянии старшим. Была семья и преемственность — только у дворян-славянофилов. «Огромное число наших детей вступает в университет уже растленными» — через публичный дом или горничную. Этого нет ни в Англии, ни в Германии, ни во Франции. Половая жизнь начинается у нас с 14-и, с 12-и лет. Три четверти опрошенных студентов «имели мужество» сознаться в онанизме. (Переписка Белинского с Бакуниным, где оба стыдливо признаются друг другу в этом грешке, еще не была известна.)

Не воспитывает и школа. «Русская молодежь мало и плохо учится» — несопоставимо меньше заграничной. Вместо науки у нее — «тайная наука», не имеющая ничего общего с настоящей. Французский, немецкий студент — гораздо образованнее русского. Английский студент — недосягаемый идеал для русского; он, со своим боксом и греблей, не знает ни онанизма, ни публичных домов; зря у нас презирают спорт. Но едва наш чистый студент оканчивает курс, как тут же превращается в чиновника-карьериста или в корыстного дельца.

В кружках русского студенчества отсутствует демократия. «Прогрессивное большинство» топчет меньшинство (даже тех, кто просто учится) как врагов и изменников. Студенты лгут напропалую профессорам и друг другу — во имя красивых идей. На сходках, под страхом бойкота, голосуют за решения, неприемлемые для каждого.

Дикий идеал русского студенчества — стремление к смерти как доказательству правоты. Левизна в политике измеряется близостью к смерти. Правый хочет жить, левый (на словах или на деле) — умереть. «Социалист-революционер ближе к виселице, чем социал-демократ…» Влечение к смерти парализует совесть. Жить — недостойно; это — буржуазный предрассудок. Но если так, что какой смысл выжидать зрелого возраста? Значит, теряют всякую ценность нравственность и внутренняя целостность, мысль, красота, семья.

Изгоев допускает, что вся Россия может «умереть и погибнуть», если интеллигенция не переродится.

Александру Соломоновичу Изгоеву (Ланде) — 37 лет. Впереди у него три ареста и концлагерь при большевиках, философский пароход в 1922 году; он, оправдав свой псевдоним, не приживется в русском Париже, умрет в Эстонии в 1935 году. Кстати, псевдоним его, что никем еще не отмечено, — с двойным дном: его можно прочесть еще и как из гоев, то есть из неевреев. Может, его мать была русской, но теперь об этом уже никто не помнит.

Наша интеллигенция, — пишет Бердяев, — относилась к философии корыстно: хотела сделать истину орудием народного счастья. Отсюда наше бескультурье в философии. В занятиях философией видели измену народу. Справедливое распределение — не созидание и творчество — вот что было на уме у всех. По временам даже чтение, увеличение знаний, самое просвещение — считалось у нас делом безнравственным.

Смешно все валить на самодержавие. «Недостойно свободных существ во всем всегда винить внешние силы и их виной себя оправдывать… Мы освободимся от внешнего гнета лишь тогда, когда освободимся от внутреннего рабства…»

Молодежь довольствовалась суррогатами мысли. Частные вопросы возгонялись на философский, на богословский уровень. Увлекались материализмом, «самой элементарной и низкой формой философствования». С появление марксизма резко повысились умственные интересы, молодежь начала европеизироваться, отходить от народничества, но всё равно философия осталась подпоркой борьбы за свободу.

Интеллигенция нуждается не в самовосхвалении, а в покаянии, самообличении, смирении перед истиной. Ложно направленное человеколюбие убивает любовь к Богу (истине, красоте). Видеть в человеке только крестьянина или пролетария значит унижать его.

Поклонялись науке — и считали, что она изобличает зло самодержавия или буржуазности, отрицает Бога. Не понимали, что наука политически и религиозно нейтральна. Экономический материализм подменил Бога, стал классовой пролетарской мистикой. Дошли до того, что торжества социализма ожидают в России раньше, чем на Западе.

Истина не бывает национальной, но разные народы ориентированы на разные стороны истины. «Свойства русского национального духа … творить в области религиозной философии…»

Бердяев зовет Россию к конкретному идеализму, к положительной религии. «Философия есть один из путей объективирования мистики; высшей же и полный формой такого объективирования может быть лишь положительная религия…» Русская интеллигенция может перейти к новому сознанию лишь на почве синтеза знания и веры, соединения "правды-истины" и "правды-справедливости"…»

Николаю Александровичу Бердяеву — 35 лет. Он умрет в 1948 году, под Парижем.

После неудачной революции, — пишет Сергей Булгаков, — петровская Россия находится «под угрозой политической и национальной смерти». Казни, рост преступности, огрубление нравов отбрасывают страну назад. Литературу захлестнула порнография. Всё застыло, как в сонном царстве. Выручить страну может только интеллигенция, у которой в крови — религиозное чувство.

Давление со стороны полицейского государства вывернуло наизнанку веру интеллигенции. Явилась атеистическая, аскетическая псевдорелигия мученичества и жертвенности. Она презирает «мещанские добродетели Запада», не видит божественного смысла труда, не сознает, что западная культура — политические свободы, свобода совести, права человека, наука и философия — выросла как целое из религии.

Не поняв Запада, наша интеллигенция выхватила оттуда несколько догматов (веру в естественное совершенство человека, в прогресс) и идолопоклонствует перед ними, упиваясь собою. Самообожание, героический экстаз с истерическим оттенком — вот ее кредо. Она твердит, что все зло — в самодержавии. Нет ни личной вины, ни личной ответственности, нужно лишь свергнуть гнет. Появляется герой-ниспровергатель. Он ставит себя на место Провидения. Его программа «научна». Его максимализм ведет к вседозволенности. Во имя идеи он с ханжеским самодовольством отнимает имущество и самую жизнь у людей «безыдейных».

Революционер — гипертрофированный мещанин: свой эгоизм он прикрывает фиговым листком принципиальности. Революционная романтика в упор не видит, что разрушать проще, чем строить. Толпа героев в кредит уменьшает число просто порядочных людей. Герой не умеет работать, глух к доводам разума, не способен нести обычную человеческую ношу. Ему естественно как можно скорее погибнуть, что прямо и говорит Некрасов: «Хорошо умереть молодым». Историческое затишье, народное благополучие — гнетут героя хуже деспотии. Социализм для него — не постепенное улучшение жизни, а конечное пост-историческое упокоение, нирвана, — после непременного Армагеддона с большой кровью.

Освободительное движение самоотравляется распрями. В спорах о способах осуществления общей цели единомышленники готовы друг другу глотку перегрызть. Героизм — вообще «начало не собирающее, но разъединяющее»; он аристократичен, надменен. При нем невозможен демократизм даже внутри партии.

В религии носитель духа — старик, в нашей интеллигенции — юноша. Возникает духовная педократия, нравственная власть подростков, противоестественная и самоубийственная для общества.

Смирение — ценность и вне христианства. Биографии великих ученых и художников говорят об их интеллектуальном смирении, о недовольстве собою. Интеллигенту же чуждо чувство самосовершенствования, чувство греха.

Интеллигент одновременно поклоняется народу и презирает его как несовершеннолетнего. Он космополит, не знает здорового национального чувства, чужд народу, тогда как национальная идея должна опираться на религиозно-культурные основания. Значение русской церкви, по Булгакову, — всемирное. «Как бы ни был темен, непросвещен народ наш, но идеал его — Христос», а русская интеллигенция «по отношению к религии еще не вышла из отроческого возраста».

Сергею Николаевичу Булгакову 38 лет. Через девять лет, в 1918-м, он станет священником. Умрет в Париже, в 1944 году.

Духовная культура и внутренняя свобода, — пишет Богдан Кистяковский, — достижимы лишь при свободе внешней, гарантированной законом. Человек свободен только в правовом обществе. Русская же интеллигенция никогда не уважала закона. В ее идейном развитии не участвовала ни одна правовая идея. Понятие правовой личности в России отсутствует.

Равнодушие к теории права — прямое следствие векового беззакония. Неравенство перед судом убило у нас веру в суд.

Современное конституционное государство, продолжает Кистяковский, основано на компромиссе. Оно может быть дворянским, буржуазным, рабоче-крестьянским — и бесклассовым. Между строем правовым и социалистическим нет противоречия. В конституционном государстве всего важнее его конституционность. Право можно и нужно отделять от экономики. С появлением новой волны западничества — марксизма — правовые идеи забрезжили в русском сознании, но тут же и растворились в народничестве.

Всякая организация нуждается в правилах, регулирующих не внутреннее поведение людей (чем занята этика), а их внешнее поведение. Но сами правовые нормы не являются чем-то внешним. Они — такие же внутренние элементы нашего духа, как и этические нормы.

В конституционном государстве суд — хранитель и созидатель права. В России не существует независимого нелицеприятного суда. Судьям, их беспристрастию, бескорыстию — не верят. Суд — не уважают. Идея установления истины не дается ни свидетелям, ни экспертам; она им просто не по уму; у них в головах — справедливость, а не истина. Бытуют неслыханные в мире понятия «достоверного лжесвидетеля» и «честного лжесвидетеля». Большинство защитников — не служители права, а борцы за политический идеал — или уж прямые дельцы. Самое слово суд у нас употребляется в смысле расправы.

Вину за плохие суды нельзя целиком валить на самодержавие. «При совершенно аналогичных политических условиях у других народов суды все-таки отстаивали право. Поговорка «есть судья в Берлине» относится к концу XVIII и к первой половине XIX столетия, когда Пруссия была еще абсолютно монархическим государством…»

Богдан Александрович Кистяковский (1868-1920) — старший из авторов Вех, ему в 1909 году 41 год. Он — потомственный юрист, его отец оставил видный след в русской культуре XIX века. Его сын Георгий (George) станет известным американским физикохимиком, участником Манхэттенского проекта, одним из создателей первой (американской) атомной бомбы.

«Нет, я не скажу русскому интеллигенту: "верь", как говорят проповедники нового христианства, и не скажу также: "люби", как говорит Толстой…», — этими знаменитыми словами начинает свою статью Гершензон. Он, стало быть, отмежевывается от Бердяева и Булгакова, но тут же говорит нам: «Нормальный, душевно-цельный человек не может не быть религиозен», — а вместе с тем спасаются, по Гершензону, делающие, работающие на себя и — тем самым — на общество. Нет ли тут противоречия?

Другие веховцы тоже хотели видеть делателей, созидателей, специалистов. Их мечта осуществилась еще при жизни большинства из них. Появились ученые-профессионалы мирового класса: Гамов, Ландау, Капица, если брать крупнейших (хотя первый, не получивший три положенных ему нобелевских премии, от большевиков бежал и вторую часть жизни прожил в свободном мире), а с ними — громадное множество очень высоких профессионалов на ступеньку ниже, не нобелевского, но тоже мирового масштаба, каких царская Россия считала на единицы. Правда, появились они не собственно в России, а в СССР, но всё же под сенью прежней русской культуры. Верно и то, что величайшим из работавших в России ученых по сей день остается швейцарец Леонард Эйлер; быстрых разумом Невтонов Россия всё-таки не явила; не успела по молодости… но разве малого она достигла за свои 300 лет в Европе? И все эти новые профессионалы, люди, осуществившиеся блистательно, преспокойно обходились без гипотезы о существовании Бога, не нуждались в ней.

Почти все веховцы справедливо подчеркивают, что величайшие из русских писателей стояли неизмеримо выше интеллигенции. Этого нельзя было не отметить. Литература XIX века — единственное, в чем Россия действительно оказалась (на короткое время) великой державой, более того — первой страной в мире. Ни один из веховцев не вспоминает о русской музыке или русской живописи, прекрасных, но все же явственно вторичных. В советское время и тут появились высокие делатели, даже созидатели. А советская школа балета? А шахматисты? И никому Бог не потребовался. Обошлись. Высокий профессионал — целостная личность, инстинктивно соблюдающая третью заповедь; он может приобщиться мирового духа, не поминая Бога всуе.

В статьях Изгоева и Кистяковского — Бога нет вовсе. У Франка Бог есть, но прохладный, философски-отрешенный, какой-то нерусский, неродной. У Струве Бог выступает как рецепт; он — теплее, нашептывает о национальном и о государстве. У Бердяева, особенно же у Булгакова, государству ласкового слова не досталось, зато Бог — в центре всего, и он — прямо наш, русский, родной. Только дисциплина ума да европейская культура (все веховцы — западники) удерживают этих двоих от того, чтобы прямо не сказать: всё истинное понимание Бога — в русском православии, в русском народе.

Вот их-то, Бердяева и Булгакова, и выхватила из всех веховцев новая историческая общность второй половины XX века: крещеная собственность большевиков, советская интеллигенция. Их, а с ними — Струве без апологетики монархии. Когда на улице еще стоял тридцатиградусный большевизм, в московских кухнях, служивших гостиными, не без помощи Вех, возродилась и воссияла русская национально-религиозная идея. Славянофилы пришлись ко двору, как никогда прежде. Полная изоляция от всего мира — вот вторая после жестокости особенность СССР; но ведь это уже было под солнцем, и географически тут же: в допетровской Московии, где все, от мала до велика (именно потому, что жили в тридевятом царстве), всем сердцем знали о богоизбранности православных московитов. Всплыл допетровский соблазн: русское мессианство в духе аксиомы Филофея «Москва — третий Рим, а четвертому не бывать». Запад, опять непонятый, опять оказался плох у советских интеллигентов — и не в большевистском смысле (этот прах советская интеллигенция 1960-х уже отряхнула со своих ног), а плох перед русской верой, русской душой. В XX веке воссиял XVII, когда патриарх Филарет, отец первого Романова и современник Филофея, открещивался от Запада тем, что поштучно перекрещивал приезжих украинцев и белорусов (то есть поляков; Западом была Польша от моря до моря) из православия — соберитесь с духом — в московское православие. В сердцах всех и каждого в Московии пребывал не Бог, а русский бог. Московиты, как это еще Владимир Соловьев отметил, попросту считали себя новыми евреями: продвигали своего племенного бога на вакансию Бога, как если б она еще была свободна. И вот это — стало возвращаться в XX веке, через голову большевизма, но в тесной, родственной связке с ним.

Большевизм никогда бы не победил в одной отдельно взятой стране, не удержался бы в ней семьдесят лет — без Филофея и Филарета, без глубинного чувства избранничества, сидевшего на подсознательном уровне в массах: там, где не думают и не читают. «Москва — столица всего прогрессивного человечества»; «марксизм-ленинизм — единственно правильное учение»; «есть только один путь построения социализма — наш советский»: что это как ни Филофей наизнанку? Дикарь всем сердцем знает, что он — лучший, но не лично, а в рядах лучшего племени, которое только и есть люди; соседнее же племя — недочеловеки, не вошедшие в разум, а чуть в сторону — там уже просто свиньи живут, которых есть можно.

Но раз Москва — пуп земли со срединным храмом, то как же нам, познавшим истину о русском боге, людям, к тому же, добрым, задушевным (задушевность приписывает себе буквально каждый народ), не осчастливить, не сжать в жарких объятиях наших заблудших братьев меньших, несмышлёнышей в Восточной Европе и на Дальнем Востоке, в отсталой Азии, в бедной Африке и нищей Латинской Америке, а там, глядишь, и в зажравшихся в своем мещанстве Париже и Вашингтоне, повсюду? Империализм большевистского Кремля ничем не отличался от империализма Ивана III и Василия III: он тоже нес людям свет, правду, избавление. Этой радостью — быть русскими — русские хотели поделиться с другими.

Крещеная собственность 1960-х, нищая, но гордая советская интеллигенция, отвергла большевизм на московских кухнях — и осталась с позитивизмом, который веховцы осуждают; то есть ни с чем. Постепенно пустоту стала заполнять всё та же мессианская идея, только теперь слова были другие. Говорили: разве какой-нибудь народ страдал больше русского (с тайной, а потом и явной подлостью на уме: будто ГУЛАГ не русские, а инородцы устроили)? Русские — спасибо большевикам — теперь становились избранники через страдание. Вернулось и географическое помешательство, к которому Ключевский сводил все беды России; вернулось в форме гордого вопроса: разве наши предки не были великие люди, если создали величайшее в истории государство (обширнейшее по числу квадратных километров вечной мерзлоты)? Тютчева вспомнили: «Шестую часть земного круга». По сей день твердят об «одной шестой», не сознавая, что она давно стала одной девятой. Будь граница открыта для людей и мысли, никогда бы образованные люди не додумались до такого словоблудия. Но советский изоляционизм был почище московитского — и не мешал самообольщению, наоборот, подхлестывал его. Избранничество воссияло с новой силой, — а большевизм терял последние зубы, новые настроения диффундировали наверх, к обуржуазившимся номенклатурным угнетателям — и пришлись как раз впору и вовремя.

В 1991 году единственно-правильное марксистско-ленинское учение — словно ветром сдуло, и на его место, как Иванушка на печи, въехало русское православие. Почва была готова. Вчерашние кэгэбешники с Лубянки, не отмыв рук от крови, но уже украв миллиарды, истово крестятся и бьют поклоны перед чудотворными иконами. Ханжество царит апокалиптическое. Комсомольцы стали богомольцами не моргнув глазом, не осознав перемены, на другой день после смены вывески. Все, как один, уверяют, что и раньше веровали. Осмысление Бога в массах воцерковленных недоучек с высшим образованием едва поднимается над таковым у русских крестьян царского времени, для которых Троица была Христос, Богоматерь и Никола Угодник. Главное — крест нацепить да свечку поставить, а еще важнее твердить: я — русский. Таковы оказались на поверку вчерашние интернационалисты, строители светлого будущего всего человечества.

Правы те из веховцев, кто говорит, что нормальный человек должен носить Бога в душе и претворять его в своих делах, но сегодняшняя Россия дальше от этого их идеала, чем безбожный Советский Союз, не говоря уже о гнилой (насквозь гнилой, но всё-таки — прекраснодушной) русской интеллигенции XIX века. Новые русские — недостойны ее памяти.

Все веховцы осуждают народничество 1860-х, и все они, исключая только Кистяковского, остаются народниками. Кистяковский обходится без народнической мистики просто потому, что он — единственный среди веховцев специалист, профессионал. Еще двое почти освободились от наваждения. Франк отодвинулся от народничества теоретически, но местами противоречит себе. Струве опасливо решается поставить святотатственный вопрос об ответственности и долге народа, но тут же отскакивает в сторону. Прочим — всё еще грезится в простонародье какая-то особая, не дающаяся интеллигенции правда или хоть цельность, притом религиозная. Последующий страшный опыт показал: правды там не было, а цельность, действительно, была, только не христианская, а языческая: состояла не в постижении Христа с Николой Угодником как третьим лицом Троицы, а в исповедании первобытной дикости. Русское крестьянство и вышедшие из него городские приказчики (спасибо московитскому изоляционизму, византийскому православию и необъятным просторам родины) находились, без преувеличения, на доисторическом уровне. Не дикость ли, что Библия не была полностью переведена на русский язык до второй половины XIX века? Назывные христиане не прочли свою священную книгу за 800 лет своей истории. Так и не успели прочесть до прихода гегемона.

Верно: слово народ завораживает. Во-первых, vox populi vox dei, что было сущей правдой в античные времена. Во-вторых и в главных, русского француз попутал с его 1789 годом; идолопоклонство началось со взятия Бастилии. Счастливы англичане, обходящиеся без этого соблазнительного слова: для них есть только люди, конкретные люди. Не отсюда ли английские свободы и американская конституция, этот Парфенон права? Повторим до оскомины то, чего в России не понимают: английское nation вовсе не нация, не народ, а страна. Словосочетание Организация объединенных наций — хрестоматийная ошибка переводчика. Разве народы эта организация объединяет, а не страны?

Струве остановился на пороге: не решился сказать, что человек необразованный, тёмный, — не то что глупее образованного (даже это — очевидное — не прозвучало), а что он и не добрее и не честнее образованного. Статистически — необразованный крадет и убивает чаще. Необразованный и бедный: да-да; это обычно одно и то же. Вот тут-то все и спотыкаются: на сострадании. Однако ж пора посмотреть правде в глаза и произнести простой силлогизм: бедный не лучше богатого, а хуже его во всех отношениях (тоже — статистически; святых и философов-аскетов в счет не берем); простонародье состояло и состоит из бедных, значит, святость большого множества бедных людей — вздор. Неприятные слова? Но их нужно произнести — и навсегда покончить с идолопоклонством. Чтобы сделать их очевидными, вспомним: всё подлинное в человеке, включая способность к состраданию, начинается с мысли о своем несовершенстве, — но откуда же этому взяться у самодовольного дикаря?

Франк подступает к тому же с другой стороны — и тоже недоговаривает. «Есть только один класс людей, которые еще более своекорыстны, чем богатые, и это — бедные», — цитирует он Оскара Уайльда. Тут бы прямо сказать: социализм подогревается завистью, бедные — завистливее богатых; но на это духу не хватает и у Франка.

Истина, как это еще Мартин Лютер говорил, нелицеприятна, не льстит никому; но всё-таки мысль человеческая всегда занята тем, чтобы к истине приблизиться. Сделаем шажок и мы: скажем, что простонародье — всегда в своей массе хуже людей образованных. Справедливо это для любого народа, но урок нам преподала Россия. Пресловутый «русский народ» оказался в сто раз хуже дрянной «русской интеллигенции»: вот чего не понимали веховцы. ГУЛАГ не оставил в этом никаких сомнений. Измыслили ГУЛАГ революционеры, выходцы из интеллигенции, ее детки-выродки; осуществил ГУЛАГ, принял в душу и поднял на свои богатырские плечи эту небывалую в истории подлость — тот самый «народ-богоносец», вольноотпущенник в третьем поколении. Он, а не интеллигенция, сладострастно упивался жестокостью, сделал пытку и убийство рутиной. Отличительной особенностью сталинских пыточных камер было как раз издевательство черни над образованными людьми; был же осужден человек как ассиро-вавилонский шпион; сидел с таким приговором; это не выдумка. На смену изуверу-романтику, осужденному веховцами, пришел изувер-мещанин, изувер-обыватель, имя же ему легион. Народ-метафизик, мужик-христофор оказался не то что христопродавцем, он не смог понять азбуки любой метафизики: сострадания.

Но этот «русский народ» — не был Россией. Гнилая, никчемная, завравшаяся, но совестливая и прекраснодушная русская интеллигенция — была, а он — не был. Не имел к России отношения. Гнилая интеллигенция стала черноземом для великой литературы, для прекрасной музыки и живописи. Она страдала. Она обнимала ноги «народу». Народ молчал, потому что не понимал ни слова. Когда в его темном сознании что-то зашевелилось, пинком ноги столкнул интеллигенцию (читай: Россию) с обрыва, прошелся гоголем перед всем миром («я самый передовой и научный!») и принялся торговать нефтью и газом. У сегодняшних русских — столько же прав на Пушкина и Толстого, сколько у сегодняшних греков — на Парфенон.

Веховцы осудили лозунг «Долой самодержавие!», осторожно произнесли «Долой интеллигенцию!», но не могли и вообразить того, что вскоре сказала сама история: «Долой народ!» Без народопоклонства (спору нет, очень русского и славянофильского, но по происхождению — всё-таки французского, из 1789 года вынесенного, у Гюго вычитанного) не было бы ни большевизма… ни фашизма, ни нацизма. Народопоклонство — вот что сожрало Россию, оставив от нее рожки да ножки.

Заострим характеристики, построим схему. Понять значит упростить… а уж простить или нет, вопрос второй.

Была Российская империя, «страна господ, страна рабов». В ней было два не связанных друг с другом народа: гнилая интеллигенция и гнилое простонародье. Над этими двумя чужими друг другу народами царило чужеродное деспотическое правительство. Выходцы из гнилой интеллигенции (ее самая гниль), спровоцировали гнилое простонародье и в 1917 году свергли гнилое правительство, а в 1922 году (берем дату философского парохода) покончили с гнилой интеллигенцией. Осталось одно простонародье, гнилое, но самодовольное. Россия исчезла с географической и культурной карты. Появился СССР, к которому лучше подходит другая выдержка из русской классики: «все рабы, сверху донизу».

Исторически случались так называемые республики рабов, но все они были недолговечны; им не хватало религиозно-идеологической базы. В СССР такая база нашлась: то самое французское народничество в марксистском фраке, о котором говорят веховцы. Новая республика рабов просуществовала 70 лет. Жива она была народничеством, взятым у интеллигенции (у прежней, которая Гюго читала), самой дикой разновидностью этого народничества: с Филофеем и Филаретом в уме, с третьим Римом без православия. Этим она держалась, а на Западе думали, что суть новой страны в ее одежке, в марксистском фраке. Народничества, Филофея с Филаретом, питавших кошмарный русский империализм, там не чуяли, живого нерва большевизма не понимали — и опасались, что в марксизме есть важная правда (или кривда, которая многим кажется правдой). Вся сила СССР состояла не в танках (1941 год показал, чего они стоят) и не в боеголовках (не помешавших проиграть войну Афганистану), а в идеологии. СССР был великой державой благодаря русскому народному Марксу. Не потеря Украины с ее черноземом и Казахстана с его рудой уменьшило роль России. Одна шестая или одна девятая — тут разницы нет. Только сняв свой идеологический фрак, Россия, со всеми своими танками и боеголовками, разом оказалась страной второго ряда, страной третьего мира.

Веховцы устарели потому, что они рассуждают о граде Китеже — о петровской России — и об интеллигенции, которой в 1922 году не стало. Новая советская интеллигенция, сперва языческая, позитивистская, затем — крещеная собственность большевиков, — уже потому не родня прежней русской интеллигенции, что сложилась в карцере, в стране за железным занавесом, в отрыве от остального мира. На Западе для мысли нет границ — и нет покоя; там всегда думают, спорят, перекликаются. Там читают не только по-русски. В СССР — сперва вовсе не думали, только верили («в железные дороги и беспроволочный телеграф», по насмешливому слову Струве); а когда начали думать, Филофей с Филаретом опять выскочили, как чорт из табакерки. Рухнуло единственное правильное учение, а эти двое только посвежели и окрепли, румянцем налились. Их подпорка — всё та же вера в необъятные просторы вечной мерзлоты, заключающие в себе русскую правду.

Смехотворный комитет по разработке национальной идеи, существовавший в Москве в 1990-е годы, на самом деле не идею искал, она была готовенькая, нестареющая, филофейная; он искал для нее подходящий фрак; искал, да не нашел. Марксизм заменить нечем, волшебное слово, манившее и пугавшее Запад, утрачено; не скажешь ведь прямо перед всем миром, что русское православие — единственно правильное христианское учение. Приходится держать это в уме, говорить в своем кругу, среди посвященных.

И вот мы видим, как внешним выражением национальной идеи современной России стало одно: тявканье на США. Кремль не может забыть, что еще недавно действительно противостоял Вашингтону, и не хочет признать, что сейчас оказался ему по щиколотку. Кремль поддержит кого угодно, хоть Усаму бин-Ладена, лишь бы пойти наперекор Вашингтону. Не может Кремль смириться с мыслью о том, что третий Рим не в Москве состоялся. А тем временем на горизонте уже четвертый маячит: Пекин. Давно ли Москва похлопывала его по плечу как младшего брата? А сейчас — кто всерьез поставит Москву рядом с Пекином?

Веховцы устарели потому, что России — нет. Современная Россия — Россия только по имени. Право на самое это имя она утратила вместе с утратой Украины и Белоруссии, но это бы ладно, да тут и спорить можно; Франция вон тоже под чужеродным именем живет — и ничего, держится; у Австрии — имя с исторической подковыркой: она — «восточная держава» по отношению к Франции, когда та принадлежала франкам (то есть немцам). А Румыния? Она, если имени верить, — второй Рим, Византия, а в корне слова — и первый Рим присутствует…

Дело не в имени. Дело в том, что в культурном и нравственном отношении современная Россия — не преемница России петровской, восьмиюродная ей внучатая племянница, до нее не дотягивающая. В гораздо большей степени она — еще одно воплощение республики рабов, охлократия вольноотпущенников. Ошибся Георгий Иванов, сказавший «России не было». Она — была, да сплыла. Прав Максимилиан Волошин: «С Россией кончено». Россия настоящая — «Петра творенье», существовавшее между 1698 годом и 1917 годом: всего 219 лет. Если очень натянуть поводья, можно возвести ее Ивану III, к этому несостоявшемуся Петру, в Нарве прорубавшему окно в Европу, хотя этого имени — Россия — он не знал: оно было впервые написано кириллицей при его наследнике Василии III: в 1517 году, в год Лютера. Ни один человек на Западе не знал этого имени еще добрых сто лет. Даже в год завершения Великого посольства, в 1698 году, с которого следует начинать историю России, — в Англии Петра именуют не русским царем, а царем Московии…

В 2008 году устроили в Москве телевизионный диспут — о том, чье имя лучше всего выражает сущность России. Сошлись на Александре Невском. В первый момент кажется: догадались, поняли; молодцы! Александр — данник и ярлычник Орды, ее клеврет. Догадались, значит, что Московия не столько Киевской Руси наследует, сколько Орде. Но нет, этого не прозвучало; этого и в мыслях не было. В мыслях было: «На большой Руси, на святой Руси не бывать врагу». В мыслях был насквозь фальшивый, ура-патриотический фильм Эйзенштейна (в котором вся правда сводится к словам одного из героев: «Коротка кольчужка-то!»; в Германии, где толк в таких делах знают, этот фильм прямо называли манифестом славянского фашизма). Диспутировали крещеные вольноотпущенники, вчерашние большевики, сытые советские интеллигенты. Один из этих набобов сделал нечто, еще недавно невозможное: произнес с экрана имя Владимира Вейдле (1895-1980), мыслителя первой русской эмиграции; процитировал его слова из книги Безымянная страна о том, что имя России в советский период не значилось на политической карте мира. Мог ли Владимир Васильевич Вейдле, умерший почти безвестным, мечтать о таком? Какой прогресс! Но тут же, вдохните глубже, прозвучало с экрана нечто ошеломляющее: оказывается, первая мировая война была затеяна… чтобы остановить быстрый экономический рост России! Отдышались? Тогда вот еще мысль: вторая мировая война была затеяна Британией — чтобы стравить Германию и СССР… То есть весь мир занят одной только Россией, и не с любовью на нее взирает, не с надеждой, а со страхом — и знай козни строит против одной отдельно взятой страны, воплощающей в себе и несущей народам мира правду (неважно, через марксизм или через православие)… Такой вот круглый стол выдался. И это — Россия? Не помешанные ли правят бал в Москве? Не в этой ли мании — пресловутая всемирная отзывчивость? Кого веховцы звали к смирению?

Россия была, да сплыла. Она вся, от начала до конца, до 1917 года, — была петровской. Она сменила имя Петра на имя Сталина — и Россией быть перестала. Как умудрились отсеять ее настоящее имя в ходе телевизионного опроса? Всплыть мог только Сталин — и по совести, и по состоянию путинской охлократии. От настоящего имени отгородились на всякий случай: береженого Бог бережет. Правду — сказать не решились. Выставили нечто отвлеченное, выхолощенное, не очень и русское — потому что Новгород, пока был жив, никогда не считал себя Русью.

Не устарела в Вехах та самая статья, которую в упор не замечали: статья Богдана Кистяковского. Только она говорит нечто, относящееся к современности. В России тогдашней и теперешней, в любой России — презирают закон и суд, отождествляют закон с силой, а суд — с расправой.

В этом одном — путеводная нить всей русской истории; единственное, что прочно связывает Московию с Россией. Конечно, на поверхности — другое: православие и династические линии, но без монархии преспокойно обходятся уже давно, а православие очень уж рознится от Киева к Москве, от XV века к XVII веку, не говоря о сегодняшнем, насквозь ханжеском; уж очень оно льнет к власти; и как легко слиняло в 1917-м, как бесшабашно вернулось в 1991-м! Зато презрение к суду и закону — стоит неколебимее России. Поколебалось на минуту в 1864 году, при царе-освободителе, когда появился суд присяжных, да тотчас вернулось в свою колею.

Но суд и закон — не иноземное иго, а мы с вами. Кого же мы презираем? Презрение к суду и закону есть презрение к соотечественникам, значит — и к отечеству, если понимать под ним людей, а не камни и деревья. Престранный феномен: русские — презирают самих себя, и тут же хором кричат: мы — лучшие!

Но Кистяковский писал в цивилизованной, европейской стране. У него перед глазами — ласковое, плюшевое беззаконие петровского царизма, ссылающее смертельного врага в Шушенское, где тот на дичь охотится. Кистяковский даже шутит — настолько верит в будущее; приводит стихи Бориса Алмазова (1827-1876):

|

По причинам органическим Мы совсем не снабжены Здравым смыслом юридическим, Сим исчадьем сатаны. Широки натуры русские, Нашей правды идеал Не влезает в формы узкие Юридических начал. |

Не видит, чудак, что завтра государство монополизирует беззаконие, возведет произвол в принцип; что на всенародно воздвигнутый престол, какой Озимандии не снился, воссядет убийца, рядом с которым Пугачев и Ашшурбанипал — благотворители. Рассуждает о конституционном государстве — на пороге ГУЛАГа…

Но вот Россия справилась с большевизмом. Ведь справилась, поправилась, больше не болеет? Она теперь христианская страна. Иконы да благолепие. Кресты вместо звезд. И что? И ничего; всё то же, только техника другая. Осенясь крестным знамением, православный человек убивает топором православного священника-богослова — во имя православия, за русское дело: за одно то, что тот из евреев. Кажется, что — каменным топором убивает, и прямо на заре новой святой Руси. Где и когда подобное случалось? Я другой такой страны не знаю.

Дальше — больше: журналистов отстреливают на улицах среди бела дня. Счет идет на сотни; это уже рутина, дело житейское. Отстреливают предпринимателей. Принялись за адвокатов. Сравнительно с советскими временами жертв в тысячи раз меньше, да и убивают без пыток, сразу, — не прогресс ли? При Сталине убивали за то, что воздухом дышишь и по-русски говоришь; больше ни за что. Сейчас — убивают делателей, тех самых, о которых мечтали веховцы: бизнесменов, профессионалов, патриотов. Опять прогресс? Догнали и перегнали мафию? Может быть, но мы, следуя Кистяковскому, возьмем только внешнюю сторону дела: закона — нет как нет; ни на улицах, ни в сознании людей. Есть — валюта да Малюта.

А суд? То же насилие, что и всегда. Произнесешь: ЮКОС, и все всё понимают: бессовестный грабеж среди бела дня, расправа с инакомыслием на новый лад — в спокойной уверенности, что народ-завистник, народ-вольноотпущенник поддержит и похвалит правительственных воров-головорезов. (Не понимают в Кремле только одного: что вписали имя Ходорковского в историю, сделали его эпонимом.) Когда кремлевский сатрап наживает в должности миллиарды, это народу понятно и близко, ведь власть — фетиш черни, а когда выходец из народа разбогател своим трудом и умом — этого простить нельзя.

Судья в новой Московии — откровенный прислужник власти без совести и стыда. Независимость суда лежит за пределами воображения новых русских. «Британские власти укрывают террористов», писали в Москве в связи с невыдачей Закаева — и не понимали, что одной этой статьей, самим этим названием, невыдача была гарантирована: как отдать человека в страну, где он осужден до суда, заранее? Вслушайтесь: «укрывали — власти»! Московиты не понимали, что если б в демократической стране хоть слух прошел о попытке кабинета воздействовать на решение суда, там тотчас потребовались бы новые выборы.

Или вот еще: «МИД РФ возмущен оправданием американца за смерть ребенка из России». Не обсуждаем кошмарный строй этой фразы, образчик русского языка теперешних московских борзописцев; берем только ее убогий смысл — и рот открываем: в России думают, что министерство может иметь свое мнение по поводу решения суда! В Москве так думают! Рабская психология.

«Россия не удалась» — эти горькие слова сказал упомянутый Владимир Вейдле, страстный патриот, верующий православный, русский европеец, последний блистательный представитель России веховцев, которой больше нет. Сказал в советские времена, когда еще была надежда — кстати, надежда совершенно в духе той, с которой носилась гнилая интеллигенция веховцев: скинуть ярмо — и всё само собою наладится. Сейчас, когда осталась только самодовольная чернь, — не видно ярма, которое следовало бы скинуть. Нет и надежды.

26 января 2009,

Боремвуд, Хартфордшир;

помещено в сеть 20 апреля 2009

газета НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО (Нью-Йорк), 14-15 февраля 2009 (сокращенный вариант под названием Вехи: В чем их ошибка?).

газета ГОРИЗОНТ №? 2009.

газета ВЕСТИ (Тель-Авив), 11 июня 2009.

альманах ВТОРАЯ НАВИГАЦИЯ (Мюнхен / Харьков), выпуск 9, 2009, стр. 246-271.

альманах RES COGITANS (Москва), №6, 2009.