|

За новизной бежать смиренно Народ бессмысленный привык. |

Пушкин

Иван Бунин как-то написал шуточные стихи на случай с использованием составных рифм. Молодая русская парижанка, уже прикасавшаяся к "парнасскому перу", с занятной непосредственностью спросила поэта, отчего он не пользуется тем же приемом в серьезных стихах — "ведь у вас получается не хуже, чем у Маяковского". Бунин вспылил — и не ответил по существу. Если бы Бунин удостоил любопытствовавшую ответом, он, возможно, сказал бы следующее: рифма кровь-любовь есть живая реальность, языковая данность, отменить которую мыслимо только вместе с русским языком; в эстетике быть левым значит служить сиюминутному ("На рынок! Там кричит желудок…"); подлинные стихи взывают к высокому в человеке, и наш век тотчас перестанет быть низким, как только мы перестанем упиваться низостью; наконец, для поэта нет лучшей похвалы, чем услышать, что он отстал от времени: ведь это значит, что он противостоит времени, то есть осуществляет сокровеннейшее предназначение искусства.

Я попытался на свой лад воссоздать строй мыслей Бунина — в заботе о читателях, ждущих от поэзии новизны. Боюсь, им незачем переворачивать эту страницу.

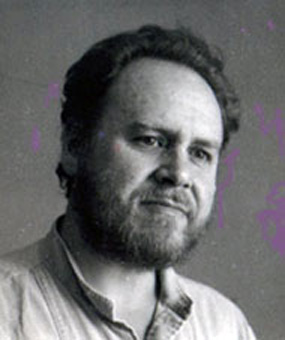

Ю. К.

11 декабря 1992,

Лондон, Сити

|

Сомкнулась картина природы. Осколки волшебно сошлись. Пространствовав долгие годы, На сушу ступает Улисс. Последние важные части Вписались в орнамент большой: Откристаллизованы страсти Утратолюбивой душой. Я выяснил, я понимаю Механику бездн и вершин, Бестрепетно я нажимаю Пускатели тайных пружин — И вещие твари эфира Являются в должных местах С ключами от лучшего мира, Известного в общих чертах. 13-20 февраля 1982 |

| Разве к человеку речь моя? |

Иов 21:4

* * *

Auream quisquis mediocritatem…

|

Сердце, золотая середина, Разуму посредничая в счастьи, Ты щедрее лампы Аладина, Выше, повелительнее страсти. (Дева плотоядная, нагая — Судорожно рот ее пылает — Астма безъязыкая, другая, Тленом дышит, небо застилает…) Тягостны людские упованья. Жил я долго, лучшего — не встретил: Сердце, ты — источник дарованья, Как однажды Батюшков заметил. (Вызволи безумца, сердцевина, Высвободи попранное счастье. Да не уступает плоть едина Алчущей ненасытимой пасти…) Милая посредственность! Святее Старое, изнаночное имя, Что ни год. Бесхитростной затее Жертвую страстными, напускными. Пьют волокна, сведены в объятья Вечностью, лишь в смерти расторжимы, Из глубин священный ток зачатья, Сердцевины смысл непостижимый. 3 марта 1984, Уткина Дача |

* * *

|

Еще ты полон этим днём холодным — Но счёт закрыт: твой труд, твоя печаль, Всё то, чем был ты пред лицем господним, Занесено на вечную скрижаль. Нет корректуры для последней правки, Обмолвки не искупишь кровью всей, Приходит ночь, и ангел очной ставки Является над совестью твоей. 31 мая 1982 |

|

Ты, помнится, шла босиком. Пружинил чуть влажный торфяник Под маленькой ножкой твоей. Июньское небо сияло, И травы бездумно цвели. Коричневой лентой вилась Тропинка. Поодаль виднелись Дома садоводства. Я нёс Две узеньких лодочки, стелек Подпревших ловя аромат. Зачем твою милую тень Я вызвал? Два раза сменилось Скудели моей вещество — И рад я, что наша разлука Таким сургучом скреплена. Как ветер был дивно упруг В то утро! Как сладко пространство Влекло и лелеяло нас В тот полдень на дачной тропинке! Как время упруго лилось! Недавно я был там. Тропы Не стало. Болото расселось. Меж кочек, томатных лагун И ржавых лиманов — к посёлку Пути для меня не нашлось. Но этот субтильный ландшафт — Не я ли? Пространство и время Нас ласками не обошли. Пленительный очерк разрухи. Этюд расслабленья. Распад. И тот незапамятный день Мне нужен как точка отсчёта — Очей твоих, и облаков, И злаков цветущих вкрапленья Играют служебную роль. Мой бинокулярный прибор Настроен. Осунулось время, Поникло пространство, а сень Поднявшейся рощи закрыла Ряды садоводческих дач. Не знаю, окреп ли мой дух, Но слово мне стало послушно. Оптический фокус его — Улыбка. Без примеси грусти Я вижу, как я постарел. Там, линзы мои наведя, Я вижу тебя молодою, Весёлою, полною сил, — Здесь, если на улице встречу, Боюсь, не узнаю тебя. И вот я с улыбкой смотрю И вижу: по дачной тропинке, Влекома упругой волной Июньского ветра, босая, Идёшь ты одна, без меня. 31 декабря 1980, 15-16 января 1982 |

* * *

|

Свободен я от наваждений плоти, Спокоен я, и полон мой досуг Влеченьем к упоительной работе, В которой сердцу отвечает звук. Но первое страшно прикосновенье: Вдруг, вещую поколебав струну, Я вечность приведу в недоуменье, Сфальшивлю, оскорбляя тишину? 25 сентября 1981 |

* * *

|

Не живём, всё готовимся жить — И стареем, не жив. Умираем, Не взрослея. Лишь муку вложить В полушёпот, лишь боль заглушить Полувздохом впотьмах успеваем. Ты ребенок, и ты же — старик, Интроверт, эгоист, оборванец. Сколько замков воздушных воздвиг, Сколько смыслов ты вызвал из книг, Мотыльков, не окончивших танец… Что ж, добавим изюму в кутью, Мёду майского выставим в крынке. Отблеск слова в нездешнем краю, Осенявшем трущобу твою, Подсластит по живому поминки. 18-22 августа 1982 |

|

…И вспомню я себя теперешнего, Из тех краев, издалека, — Еще во что-то смутно верящего, Еще грустящего слегка. Покажутся безмерно странными И эта очередь, где я За булочками с марципанами Стою, иллюзии тая, И даль промозглая Литейного, Где я, нахохлившись, бреду В объятьях года юбилейного, С тщедушной музою в ладу, И комната (полуобрушена Стена, дыра под потолком), И песнь моя (полузадушена В соседстве с кислым молоком), И девочка, такая худенькая, Что страшно на нее смотреть. Вот, вспомню, жизнь моя полуденная, — И легче будет умереть 12 октября 1982 |

* * *

|

Сумрачен пир бытия. Праздник утих в одночасье. Горняя гостья моя, Не торопись восвояси! Хоть и безрадостно тут, В глине глагол обитает. А наверху — подождут. Что им? Часов не считают. Душу снедающий пыл Я ли не отдал гнездовью? Я ль наш союз не любил Неизъяснимой любовью? Не было дружбы нежней, Не было верности строже, Торжествовал Гименей, А не Эрато, — за что же, Милый вертеп осеня Шелестом крыльев, ошую Ты оставляешь меня Тьме, подступившей вплотную? 29 сентября 1982 |

* * *

|

Там вечные звезды идут Своим чередом, — Казённый, обшарпанный дом Нахохлился тут. Там божье дыханье во всём, Чего ни коснись, — Беда с нищетою сошлись В жилище твоём. Взмывавшую в звёздную высь, В последний приют, — Под утро, прибрав, повлекут По лестнице вниз. 23-24 октября 1982 |

* * *

|

Всё призрачно, всё мнимо В мертвеющей стране — Лишь смерть проходит зримо В полночной тишине, Да сея мрак на кручи Скоплений городских, Луна летит сквозь тучи, Не разрывая их. Страшнее, безутешней Сплошная пустота, Ужасней лик нездешний Литейного моста, Где камень прорастает Вчерашнею бедой, И призраки витают Над чёрною водой... 28 октября 1982 |

|

Поэт должен быть либо влюблен, либо беден… |

| Б. |

|

Как нести твоё иго, не знаю. Что влюбленность и бедность! Тут страх Леденящий, пустыня сквозная Распростёрты в обоих мирах. Болен зобом лирический гений, С голодухи роняет перо. У поэта — ни эха, ни тени, Лишь архангелы: Слава! Добро! Да и ты, моя гостья, иначе Предстаёшь сквознякам мировым, Мне кивая на Уткиной Даче, По соседству с котлом паровым. Остывает союз наш порочный, За сумою сулящий тюрьму, Не любовью, а связью побочной Отступает в халдейскую тьму. Навсегда, как и в детстве, загадка, Вся — смешение света и тьмы, Ты — в минувшем, где времени складка Остывает, где грезили мы. Так прости же меня и не сетуй! Самый вздох обращается в пыль Над стоячей полуночной Летой — Ледовитой рекой Оккервиль. 1 декабря 1982, Уткина Дача |

|

Что ж, не пора ль? Но что возьму с собой Из рощ твоих? — Кошмар, опустошенье, Голконду ужаса… Авгур слепой, Тельцу творящий жертвоприношенье, Не меньше ли несчастен и нелеп, Чем я, с альковом путающий склеп? Безумство, стыд, блаженство со слезой — Вот опыта гнетущая изнанка. Какою терпкою лозой Ты нас поишь, Островитянка! 17 ноября — 5 декабря 1982, Уткина Дача |

* * *

|

Нам света и воздуха дали взаймы С лихвою в Твоём ателье — Счастливые дети, страданием мы Наш долг возместим на земле. За милую душу (а, может быть, две? Платон рассуждает о двух) Учётная ставка твоя — голытьбе Подспорье, творительный дух: На ренту трудящимся жить не с руки. К тому же, в меня ты влюблён — Зато и проценты твои высоки, Заоблачный Пигмалион. Живое страдает — ты зверя во мне Извёл, тунеядца избыл, И боль, чтоб любимчик был счастлив вполне, Сомнением усугубил. Мне все твои ласки известны давно, От них помрачилась душа. Светло в твоём мире, лишь в душах темно — Не этим ли жизнь хороша? 2-7 сентября 1982, 1995 |

* * *

|

Бездомен, потерян и слеп Адам без Эдема. Природа мертва, точно склеп, Безвыходна дума. К кому ностальгический вой Во тьме обращаю? Кто ведает плотью живой? Пред кем я страдаю? Пред кем, ужасающе гол, Стою, как впервые, — Весь — нерва трепещущий ствол, Поля болевые? Кем проклято тело — тюрьма Грехов изначальных? Страшны нам Твои закрома, Великий молчальник! 5 декабря 1983 |

* * *

|

Не знаем и знать не будем, Зачем, осмысляя прах, Ты склянку цикуты людям Поднёс на семи ветрах. Ты дразнишь нас: самобранку Потянешь за уголок — И вывернешь наизнанку Вселенную, как чулок. Ты даришь нам из улова Набрякших сомненьем звёзд Двудомную совесть: слово, Кусающее свой хвост, И там, где вчера зефиры Искали с тобой родства, Сегодня — чёрные дыры Остывшего естества. Не жертвенного ли дыма И впрямь ты алчешь, господь? Зачем так неумолима, Так неутолима плоть? Клянём, поучаем, судим — И чувствуем со стыдом: Не знаем и знать не будем, Куда мы во тьме бредём. 3-5 октября 1982 |

|

Река очистилась, но холодно. Зима Своих высот не уступает. Просторная и светлая тюрьма — Край тучи, акватория, дома — В негреющих лучах так весело сияет. На этих пажитях не роскошь ли грустить? Юдоль людская многоводна. Вот шпиль над Петропавловкой блестит, Вот стадо уток у моста гостит, По ледяной воде распределясь свободно. К чему тут новости? Адамов труд, прости. Установился мир явлений. Крепки екклесиастовы пути. Потусторонней тени отвести Не силится молвы усердствующий гений. Всё в подражании, как древние твердят: Суть творчества, любви и чести И мира постиженье. Самый ад Терпимее, когда его скрепят Единством действия — во времени, на месте… Весна не новую приносит благодать. Спасибо ей! Она всё та же. Как я люблю ее, не передать. С тех пор, как дух мой начал увядать, Всё сокровеннее ее возврат, всё краше. 8 марта — 7 октября 1982 |

|

Не всё ль в этой жизни было, Что может судьба вместить? Психею, что загрустила, Не время ли отпустить? Но нет, хоть полна копилка, И переучтён итог, Затягивается ссылка Еще на один виток. Терпи, хоть вконец приелись Затверженные без нот И кеплеров долгий эллипс, И кориолисов гнёт. А там — хула-хуп орбиты В стоокую мглу стряхнёшь, Все радости и обиды Подателю их вернёшь, Белково-астральной жиже, Где бедствует естество, Кивнёшь с порога… Всё ближе Последнее торжество. 16 мая 1982 |

|

Лучшие мысли, ровесники дантовых дум, В кухне поэта находят: он моет посуду. Вывелись море и скалы, где, горд и угрюм, Мнил его прадед великий: — Вовеки пребуду! Только угрюмость осталась, а гордость ушла — Или иною, невысокомерной сменилась. Демократическая, кафкианская мгла, Хлябь коммунальная — в те времена и не снилась. Схвачены мы небывалой доселе игрой: Фабулы нет, музы возгласов громких стыдятся. Что-то умолкло в классической схеме. Герой Гладит пелёнку, подмосткам оставив паяца. Лучшие мысли — в вагоне, набитом битком Бедами, горестями и враждой беспредметной, В хмурой толпе — осеняют счастливца тайком, Голос он слышит приветливый, шёпот заветный. И проступает в убогом и страшном быту Нечто щемяще-прекрасное, неназывное, Будто в подводных садах, где, ступив за черту Жизни, блуждает Садко, вспоминая земное. 20-21 апреля 1984, 199? |

|

В котельной, чуть мелодия изменит, Само уединение — не впрок. Беда непьющему! Он плащ наденет, Скобу откинет, станет на порог. Вспорхни над Охтой, ноев голубок! Воздушною волной мой лоб заденет, И углубится, оживёт лубок, И пастушка с принцессою поженят. Надеждой застарелая беда Согреется. Благословляя муку, В зловонный склеп сквозь грязную фрамугу Участливая явится звезда И с нею — пыл старинного труда И оправданье милому недугу.

24-25 декабря 1982, У. Д. |

|

Как итальянец, ежедневно фугу Писавший, чтоб не унывать, — так мы Лазурный берег вызовем из тьмы Затем, чтоб беса посрамить и скуку Убить, твою ленивую науку Явить, свидетельствовать: нет тюрьмы, Где нам чужое нужно брать взаймы И душу невозможно вверить звуку. В конечном счете, всякий труд — игра. Так и сонет — прекрасная условность, Обряд, аптечка смысла и добра, Бинокль. Прописанная нам духовность Не больше — пусть уймутся доктора — В нас к вечному возобновит готовность. 5 февраля 1983, У. Д. |

* * *

|

Елей и мёд — нашёптывать стихи, Внушённые своим несовершенством. Не разумом открылся нам обряд, Который наши внуки повторят. Душа жива наследственным блаженством, Где ласточка хлопочет у стрехи. Звук правильный интимен, в нём — завет И тяжба с собеседником небесным, Которого назвать я не хочу, Но лишь ему последнее шепчу, С ним пребываю в единеньи тесном (хотя его, пожалуй, вовсе нет). Пусть нет его — он тешит нас игрой Таинственной, бесцельной и манящей. Едва заслышу — и в глазах темно: Молитвенное, жаркое руно Течёт в душе мелодией щемящей И вещих звезд преобразует строй. 8 октября 1982, у дома Мурузи |

|

Ветер свистит, как нагайка, Страшен в своей правоте. Дух одиночества, чайка, Льнёт к одичалой воде. Видишь, туман багровеет, Сжались теснее дома. Девственным ужасом веет Новая эта зима. Где мы? Зачем эта птица Так бесприютна в ночи? Что с нами завтра случится? Тише… ни слова… молчи… Будущность, точно Джульетта, Взявшись рукой за живот, По снегу, в саван одета, К нам переулком бредёт. 18 декабря 1982 |

|

Любовь и низость, страсть и жалость, Восторг и страх — Всё в ней, бедняжке, уживалось, Смущая прах. Увлёк ее беды проточной Густой сироп В глубинный, чудный и порочный, Калейдоскоп. Меж гад морских, как Наутилус, Она плыла, — Но отделять не научилась Добро от зла. Боюсь, на том конце туннеля, В иной стране, Непросто будет им с похмелья Сойтись в цене. Когда и впрямь она крылата, А он царит, Лишь обоюдная расплата Их примирит. 1 июня 1983, 1995 |

|

Повинную, сухую плоть Вот-вот разжалует Господь, Обратно вытребует душу, И ты сидишь полуживой И ужас неизбывный твой Не смеешь выплеснуть наружу. Ты все изведал, что земля Приуготавливает для Своих побегов нелюбимых, Чем клонит мыслящий тростник, Чем гонит выкормышей книг И чем напутствует гонимых. Как будто не о чем жалеть. Но нет: еще, еще болеть, Еще терпеть и греховодить… Сидишь, перед тобой стекло, Пространство челюсти свело, И ночь свои объятья сводит. 3 июля 1983 |

* * *

|

Пленница плачет, поет, Мечется, клетку теснит. Что, если выпорхнет? Вот Клювом настойчиво бьет. Краска сбегает с ланит. Ласточку небо манит. Не объясняет длиннот. Холодно. Снег и гранит. Тянет на память, без нот. Слабость. Грызет и саднит. Что моя пташка клюет? Молот в груди моей бьет. Сладко, зловеще звенит Маятник, чуя магнит. 8 декабря 1983, У. Д. |

* * *

С. М. Белинскому

|

Бог одинок — вот и торопит лучших. Уж с этой, кажется ему, уж с тем Мы душу отведём, мы столько жгучих Безотлагательно решим проблем. Меж них и ту: что в нас первично — дух Или скудель? вторично что из двух? Душа к нему стремится, весела: Она его утешит, приголубит, Еще с порога крикнет: — Как дела? — А он, меж тем, уже другую любит. Тем и несчастен вечный сердцеед: Ему с возлюбленной слиянья нет. Ответь, зиждитель, почему не я, А тот, с кем я не мыслил и сравниться, Так страшно умирает? Где статья В завете? чем сумеешь заслониться От вопля грешника? — Но твердь молчит, А смерть при деле, маятник стучит. 29 декабря 1983, У. Д. |

* * *

|

Неудача — не повод для грусти. В самом деле, о чём ты грустишь? Как река разливается в устьи, Так душе открывается тишь. Все загадки ты выяснил в жизни, До конца эта пьеса ясна. В вышине, в невозвратной отчизне, Тишина по утрам. Тишина. Нас выносит. Там лодка рыбачья Или бакен? Залив всё ясней. Даже если вся жизнь — неудача, Ни слезы не уроним о ней. 20 февраля 1982 |

* * *

|

Редкое чувство покоя, Дань городской тишине. Счастье и горе людское Вдруг обвенчались во мне. Схлынули внешние звуки, Уличный мрак потеплел. Ни суеты, ни докуки От надоедливых дел. Еду в казённом вагоне, Взгляда не брошу в окно. Ни суеты, ни погони. Прошлое прояснено. Явлен в полночном трамвае Ясный и пристальный лик. Некая правда живая Сердцу открылась на миг. 26 февраля 1982 |

|

Далекие, но близкие, о вас Я вспоминаю в этот страшный час. Вы были нам поддержкой и опорой И здесь, по эту сторону стены, И там, в своей Аркадии, которой Мы столько грез вернуть теперь должны… Еще я дома. Полночь. Спит ребенок. Посуда вымыта. Соседи спят. TV не истязает перепонок, И низости не застилают взгляд. Еще я с вами… Право, жизнь прекрасна! В ней столько неотъемлемых свобод, Что стыдно ныть. Кто сетует напрасно, Тот в наш союз заочный не войдет… Прощайте! Взгляд в сплошную ночь вперяя, Я мой удел за кадром узнаю: Поит блаженных истина вторая В раю, в сарданапаловом раю. Я знал во тьме минуты озаренья, Я жил не зря, мой труд не зачеркнуть. Влекла меня одна из тайн творенья На этот гибельный и сладкий путь… Декабрь 1982 — 5 февраля 1983, У. Д. |

|

И хочется сказать, что в наши времена Тот честный человек, кто родину не любит. |

Алексей Жемчужников

|

Косарь выходит засветло. Заря В просторных складках опадает в травы. На длинной жерди за его спиной Коса поблёскивает щучьей сталью, Отбита и наточена бруском. В лугах и рощах шорохи ночные Полны значенья — он их различает. Он чует запахи. На змей и жаб Ногою осторожной не наступит. Он слышит, знахарь, искушенным ухом Свирель: сквозь мглу восходит злак челом. Несметные былинки, прозябая, Поют в свои коленчатые трубы, Обильною росой упоены. Проказы нежити ему не внове: С болота кличет выпью водяной, И леший ухает в ответ совою, — В ночь на Купалу им — раздолье… Путник, Поёживаясь, ускоряет шаг. Очнулись звезды. Веспера кристалл Над папоротниками заблистал. Светил — в избытке. Бродят светляками, Освободясь от барщины небесной, Мерцающие шалые огни. В низине он садится на колоду И ждёт, шепча молитвы и крестясь. Часы бегут. В созвездье Водолея Луна условной колеёй вступает. Теперь пора. В ладони поплевав, Он начинает свой урок полночный. Коса идёт свободно, широко. Люцерна, клевер, лютик, молочай, Куга, осока — мерною волною Под правленое лезвие ложатся. Туман ползёт с болота. Ровно в полночь Кричит сипуха. Срезав тонкий хвощ, Коса ломается. На стебле странном, При тлеющей гнилушке наклонясь, Он различает красный, небывалый, Разящий и дурманящий цветок. Работа кончена. Костёр горит. Крест, связанный из двух валежин, крепко Волхва от любопытных ограждает. Ночь улюлюкает и стонет. Искры Выхватывают за чертою круга Завистливые, блеющие маски, На миг сгущающиеся из мрака, Чтоб тут же и рассеяться. Возня, Шнырянье слышится неплотных тварей И сетованья: — Не уберегли… Светает. Нечисть выдохлась. Костёр Потух. Кулик неподалёку плачет. Вещун идёт домой. Тринадцать лет Косил он заповедную ложбину, Двенадцать раз ни с чем Иванов день Встречал в кустах багульника и травах. Преобразилась местность. Не узнать Былых угодий. Молодость прошла. Надежды схлынули. Взошел подлесок. В его лице — ни тени торжества. Давно соблазны отстранив мирские, Кладоискатель, он не хочет злата, Любви и славы, власти и возмездья, Ночного зелья в кузницу не бросит И снадобьем не злоупотребит. Покой и воля — вот его добыча, Единожды дающаяся в руки: Клад редкостный, несметный, баснословный. Сегодня он обрёл его навек. С заветной ладанкою не страшны Людские узы, козни и заклятья. В свой на отшибе выстроенный дом Он драгоценную находку вносит, Между шалфеем, зверобоем, мятой Ее кладёт — и москательный дух Перешибается живым и пряным Дыханьем ночи, тайны и свободы. 1983-93 |

* * *

|

Жалко Россию. С три короба миру она Наобещала. Гордилась, себя не жалела. Мойры трудились в сенях ее. С веретена Атропос лишку отхватывала то и дело. Лаской взяла. Намешала в канавах кровей Вдоволь и впрок. Меж сладимых березок и елок Русской равниной свинцовый прошел суховей — Доски стругай да тасуй черепа, археолог. Русскому богу прислуживал русский мороз. Пальмы на стеклах крепчали. На празднике кущей Грезили, ждали неслыханных метаморфоз — И дождались. На дворе избавитель грядущий. Жалко Россию. Пришлось ведь умом понимать Душу ее ненасытную, пляску шальную. Жалость — по-русски любовь. Сердолюбую мать, Может, еще и люблю, — но давно не ревную. 6 февраля 1982 — 1990 |

* * *

|

Насос гремел. Приятель был угрюм, Пил чай, отогреваясь понемногу, И говорил. Индустриальный шум Был к месту, не мешая монологу. — Я не люблю Россию, не люблю. Любил, да бросил. Разлюбил. Насильно Не будешь мил. Ни Марксу, ни Кремлю, Ни Пушкину не поклонюсь умильно. Полжизни я не верил, что она Мне мачеха — и, пасынок случайный, Вздыхал: ее снегов голубизна! Ее размах! простор необычайный! И пышный город, где вся жизнь моя Прошла, где русский дед мой большевичил, Где нет мне ни работы, ни жилья, — Не дорог мне. Долгов — сложил да вычел. За что любить мне этот Вавилон, Глухою, неправдоподобной злобой Меня баюкавший? Чем лучше он Флоренции, к примеру? дух особый? Пусть так: во мне обида говорит. Но нет, и скука, не одна обида, И честь. Зря льстится почвенник: хитрит С ним женщина, Камена иль Киприда. Всех чаще — Клия. Девственницы сей Уловки до оскомины знакомы. Советует: добро и разум сей, И усмехается: пожнешь погромы. Ну, и долой! Семь бед — один отъезд!.. — …Год орвелловский выдался, унылый. Он похоронен в Парголове. Крест Над неказистой высится могилой. 8 марта 1984, У. Д. |

* * *

|

Мои американские друзья, Боюсь, не знают твердо, жив ли я. Развеществилась наша переписка. Нарушены воздушные пути. Гольфстрима вброд письму не перейти. Прощай, Нью-Йорк! Не сетуй, Сан-Франциско! В небесную Америку влюблен, В идею, может статься, в теорему, Кому пишу, удерживая стон? Не вам, счастливцы. Прямо дяде Сэму. Америка! Отверженных мечта, Надежда пучеглазая свободы, Читающая будущность с листа, Обнявшая наречья и народы… Америка, я — пасынок земли, Всё у меня украли, что могли, Божась серпом и молотом воздетым. Я — висельник, но вынут из петли Простым кивком, одним твоим приветом. Мне не видать тебя, не убежать. Сожрет свинья, развеществит стихия. Моё дитя швырнут к ногам Батыя. Мой самый прах захочет удержать Себя и всех предавшая Россия. 1976-78 |

|

Россия… Да точно ли было?! Густеет отчества дым. Шагает убойная сила По стогнам и весям твоим. Последнюю стать напрягает Саркомой разъятая плоть. Все темные силы шагают Тобою… Не с ними ль Господь? |

|

Не золото, другой металл — Пошлей и гаже всех комедий. Строчи, Мефисто: я устал От звона православной меди. Устал — и русским быть стыжусь. Возьми глаза ее пустые. Под чем угодно подпишусь, А только это — не Россия. 5 апреля 1984 |

|

С. Б. О, велика Россия, велика!От Белого до Черного, от Бреста До желтых вод. Печаль отказника́ Найдет, найдет в ее просторах место. Невесел твой насильственный пикник, Стотысячник, рефьюзник, отказни́к. Ты — штилю обреченный экипаж, Ты — караван в пути, и путь твой долог. Еще пообкусает карандаш Твой конвоир, пытливый социолог. Неимоверный пишется дневник. Страшны твои анналы, отказник. Один повесился. Другой с ума Сошел от униженья. Третий болен. Тот — побирается. Тот — скорбь сама — Живет с семьей в разлуке. Тот — уволен. Но русопят, державный фаворит, Возвышенно над суетой парит. О, велика Россия! Где поэт, Кем правнукам гордиться? Где писатель, В ком совесть шевельнулась? Вся — паштет Печеночный, вся — сытый обыватель, Вся — мелочность убогая: тщета Лжи и самодовольства. Вся — не та. Ни честный пахарь, занятый трудом, Ни физик, вдумчивый и плодовитый, России чести не спасут: стыдом Вся изойдет. Ты — нерв ее открытый, Ты в кровь и в пот, ты в мозг ее проник Саркомой гибельною, отказник. Ни диссиденты, стойки и верны, Ни выкресты, радетели благие, Пятна не смоют. Не сотрут вины Неблагодарности. На всей России — Клеймо. Укор и лучшему из них — Ее позор вселенский, отказник. Да было ль ледниковое плато Отечеством? С ним — ни слезы, ни связи. И — пусть о нем поднимает голос, кто Не пробовал, что значит жизнь в отказе! Пусть почвенник посмотрит (вместо книг) В глаза твоему сыну, отказник. 18 апреля 1984 |

|

Конец июня, зной и лень, Густеет синева, И — в полночь на Иванов день— Цветёт разрыв-трава. Найти ее, зажать в горсти Разящее быльё, Былое вырвать прочь! Прости, Отчаянье моё. Вот — разрешение оков, Свободы дивной клад. Неразделённая любовь Утрачивает яд. Трава прекрасна и горька, И от сердечных ран Целит вернее, чем строка, Сильнее, чем емшан. Беру, поправшую поправ Без тени торжества, Из всех отечественных трав Тебя, разрыв-трава. 18 апреля 1984 |

* * *

|

В этом царстве растений, Царстве тяги земной Больше нет средостений Между волей и мной. Распадаются узы, Тяготившие дух, Отворяются шлюзы, Разделявшие двух. Мне мила земляника, Мил березок синклит — Но трава повилика Ничего не велит. 2-5 апреля 1993 |

|

Ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники вод. |

Иисус Навин 15:19

* * *

|

Напрасно поэт проповедует страсть И крайности славит свои: Душа оживает, пред небом стеснясь, В тщете отыскав колеи. От страсти жестокостью густо несёт, И слишком собой занята Язычница, славящая эпизод, Сегодняшняя правота. Любовники свет позабыли; толпа За Савонаролой валит, — А сердцу любезней лесная тропа И портик, где учит Евклид. Где формы проникнуты мыслью творца И соты расчислены впрок, Вещунье, к чьим лапкам прилипла пыльца, Посредственность — славный упрёк. Живителен труд галилейской пчелы, И мёд ее трезвый хорош. Душа и не ищет иной похвалы, Ее на испуг не возьмёшь. Противен ей крайностей вычурный храм, Смешна прихожан его спесь, Открыт ее дом средиземным ветрам, Стоит, продуваемый весь… И ты отвергаешь разбойничий свист, Подмостки, кинжал и вино, — Засим одиночество, медиевист, Тебе на земле суждено. 31 декабря 1983 — 11 января 1984 |

* * *

|

Несчастная любовь питает и ведёт, Полжизни озарив, всё очи не смыкает. Ты любишь и любим, но эта жизнь — не в счёт, А в той — безумец Лир от царства отвыкает. Всё высмеяно в ней рассудком и судьбой, Не выскажешь ее доверчивой подруге, Трудом и горестями связанной с тобой; Всё выветрилось в ней — но не смолкают звуки. Уже и образ тот, и голос, и слова Утрачены навек в потоке инкарнаций, Но длится чудный гимн, таинственно жива Твоя мучительница в сонме муз и граций. 14 марта 1988 |

|

Жил человек в Шварцвальде. Чёрный лес И горы, горы… Встречный мерседес Со звездочкой на лаковом капоте Внезапно нас слепит на повороте И исчезает — за косым снежком, Кружащимся над этим краем… В нём Водились тролли, обитал забавный Гном, бюргерской порядочности славной Волшебный страж. Творцу угоден он — Не то что бакараша-плотогон Михель Голландец: этот был верзила, Нечистая им овладела сила, Сердца скупал он… В светлой полосе — Стволы и хвоя, серпантин шоссе Упрямо тянет в горы, на асфальте — Не снег, а грязь… Жил человек в Шварцвальде И, не трудясь, хотел разбогатеть. К лукавому он попадает в сеть, А гном, на месте оказавшись кстати, Беднягу возвращает к благодати: Наш угольщик оставил блуд, трудом Вернул достаток в сирый отчий дом, С любимою воскресшей помирился… Но лес шумит, угрюм… Не изменился С тех пор пейзаж: всё так же мрачноват, И этот путь в горах — витиеват. Прекрасной прозы мерное теченье, Художественное нравоученье В нём слышу. Не беда, что он знаком: Сентенцию припорошим снежком, Красы невиданной поставим ели, И Рейн, полоской светлой акварели, Контраста ради (или озорства) Втесним в подрамник, подкрепив слова, А в хвои шум вплетём строку Вивальди Иль Моцарта… Жил человек в Шварцвальде. Я знал его и восхищался им В краю родном, который стал чужим, — Он был жрецом Урании холодной. Я тоже тщился истиной свободной, Значки таинственные выводил, Мой акроним вживлял в них что есть сил, Вселенную внедрял в число Бернулли, — Но звуки алгебру перетянули, Сник мой естественнонаучный пыл… Ему и мне — нам север вреден был, Лапша, клопы да враки надоели, Бездельем тяготились мы… В ущелье Ныряет наш фольксваген. На скале, Слегка поблёскивая в зыбкой мгле, Маячит изваяние оленя; Давным-давно, в порыве умиленья, Его, земле во славу, вознесли Вольнолюбивым возгласом земли, Излишне, может быть, сентиментальным, Но сделанным на совесть, матерьяльным, Таким, что собственника веселит, — Что нам обычай подчеркнуть велит Со снисходительностью… Нет, не пивом, Не благонравьем тягостным, а мифом, С Гельвецией сведя Бахчисарай И Ганзу, чуден скифу этот край. В нём грозно всё взывает к подсознанью, К прародине, к первичному изгнанью, К предвечному, и дух, густой, как мёд, В прирейнских землях и лесах течёт Для нас… Жил человек в Шварцвальде. Он, Своим искусством древним упоён, Водитель был, однако же, исправный, И мы доехали. Я помню славный Разноязыкий шумный русский дом И в нём достаток, нажитый трудом — Осмысленным, не тем, что нас состарил. Хозяин — китаист, он кочегарил На севере, а здесь преподаёт… Нет, труд не враг душе, наоборот: Расслабленность — вот малодушье: к людям Льнёт пошлостью она и словоблудьем, В жестокости и скуке потонул Хвалёный артистический разгул, А чада сердца с нами остаются. Нет, это вздор: сердца — не продаются И покаяньем — не искупишь ложь… Возлюбленную к жизни не вернёшь. 15 сентября 1988 |

* * *

|

Архитектура — вот что Ему Провиделось в предвечную тьму, И женщину он строит, как дом: Как ждущий наполненья объём. Профессор морфологии, сват, Он сочлененья чтит и обряд. Он сам не свой до форм. Парфенон Порывом чувственным вознесён. В стенах локализованный дух Разыгрывает действо о двух. Зиждительная мысль хороша: Под сводами гнездится душа, Блаженствует меж линий и числ Двуполый ритмизованный смысл. План мира сексуален — и речь Приличествует в ритмы облечь… — Довольно рассуждать, помолчи, Забудешь бутерброд и ключи. 30 мая 1988 |

* * *

|

Дине Яблонской Дорога сворачивает на Камчатку.Гражданскую, веришь ли, оборону В нагрузку к языку и литературе, — Вот что она там преподавала! Сопки, олени. Поодаль — Чукотка, Где отпуск учительница проводит. Холодное, комариное лето. Полдюжины выцветших фотографий. Возвращенье. Безвременье, остыванье, Романы, супружество полупустое. Качается маятник московский, Линяет, в кольца свившись, эпоха. Тут — приговор: от силы — полгода. Резиновые перчатки хирурга. Эфир, щекочущий нервы. Морфий. Апелляция к небу. Оттуда — прощенье. Теперь — каббала и виноградник В зелёной, сияющей Галилее. Судьба, при ближайшем рассмотрении, вышла Как все. Твоей и моей не хуже. 29 мая 1988 |

* * *

|

Был я мал. Судьба была не видна. Посулила мне старуха одна: — Вот возьмёшь из рук моих этот цвет, Станешь ты национальный поэт! — Я, как водится, вконец оробел: Колокольчик нежно так голубел… Засушил его я в книге. Цветок На загадочную лирику лёг: Русский классик и большой патриот В ней Шотландию отчизной зовёт. Сокрушительный и сладостный хор Прянул в душу мне: пиратский простор, Кливер, туч края жемчужны, жираф Бродит (шею над скворечней задрав)… Чуть-чуть ёрничала бабушка. Слог Я не выдумал, а чистым сберёг: — Внидь в народа твоего мощный дух! — (Не сказала лишь, какого из двух; Не сказала, чем талант нехорош, Если части целое предпочтёшь.) Звали Агнией сивиллу. Вопрос Вместе с холмиком травою порос. Вождь похерен. Атом в ступе растёрт До тестикул, до желёз и аорт, Лимфой полнятся рубины Кремля, Под стеною шевелится земля, Чёрный колокол утюжит страну, За обиду выдавая вину… В Левашове, в предпоследний приезд, Посетил я покосившийся крест. Всплыло детство: дачный садик сырой, Флоксы, грабли, керосинка, Роб Рой… Верно, молодость мою берегла: Всё-то знала, да с собой унесла. 4 сентября 1988 |

|

Харита строгая нашептывает мне: Венки и почести на этой шаткой сцене Оставь ребячеству, живи в своей стране И неразборчивой не угождай Камене. Хозяйка ветрена и любит мишуру, Бессмертник скучен ей — милее асфодели. Другой, немотствующей на чужом пиру, Подсохший стебелек подносит Боттичелли. 15 марта 1988 |

|

Харита строгая нашептывает мне О стройности былой — и хмурится некстати: — Не слушай никого, живи по старине И помни, помни об утрате… Дорожка млечная бежит от маяка К ногам ее босым, дрожит ее рука, Весь облик милой хрупок, астеничен. Харита нежная осунулась слегка. Ей местный климат непривычен. Харита строгая — и речь ее странна: — Не наши пажити, не наши времена! На встречных не гляди. Их век расчеловечен, Боязнью высоты и подлостью отмечен. Сестренка бывшая — хозяйкой на пиру. Там перси пышные, там любят мишуру, У этой кумушки — семь пятниц на неделе. Так неразборчива! Вот завтра я умру, Останешься один, без ласки, без свирели. Прощай, люби мою сестру. Приноровиться не смогла я… А я нашептываю ей в ответ: — Мы вместе навсегда, не страшен суд планет. Твоя сестрица — скука злая. Мне до сегодняшнего дела нет. Ты Евфросина, не Аглая. 1988, 1992 |

|

Think not thou canst weep a tear And thy Maker is not near. |

|

Это — жизнь: другой не будет. Всё, что в ней не удалось, Все, что нас гнетет и нудит, — Все в Творце отозвалось. От слезы Его горячей Оживаю всякий час. Он скорбит о неудаче Вместе с нами, больше нас. 22 марта 1988 |

|

Мне было тринадцать лет. Я слышал чудные звуки И знал: удел небывалый Судьбой уготован мне. Мне было тринадцать лет. Свирепый голос призванья Гордостью беспредметной Душу мне наполнял. Мне было тринадцать лет, Когда у ручья старуху Я встретил: горб и лохмотья. И мне сказала она: — Юноша, воды быстры, Камни остры… — С размаху Ее, подхватив, перенёс я Через воды ручья. Костлявые помню пальцы И тонкую, словно в веснушках, Коричневатую кожу В меня вцепившихся рук. До пояса доходила На стрежне тёмная влага, И с левой ноги сандалью Поток у меня сорвал. — Сядь, милый, переобуйся… — Тут, сбит воздушной волною, Вскочил я: — Где ты, колдунья? — И не было никого. 1988 |

* * *

|

Ах, васильки, васильки, Сколько вас выросло в поле… |

|

Прости, невозвратимый праздник… Непостижимо далеки В гербариях старообразных Те давешние васильки. Прости! Препоны и клинки, И ласточки, и сквозняки Осели в слайдах, беспристрастных И не по-доброму прекрасных. Под ними бирки, номерки. Я молод был, земного пира Цветочную галиматью Из коммунального сортира Волок в метафору мою. Пир выдался под стать жилью… Очнулся — бездны на краю, Один. Посередине мира Стою, у ног кирка и лира — И не узнаю… 1987 |

* * *

|

Не любовницы девичий пыл, Он отчизну чужую любил — И уехал, мечтой окрыленный, Ей же берег оставил иной, Омываемый нежной волной, Дактилический, неутоленный. Он уехал — и призрак возник. Всякий раз зажигая ночник, Видит девушка: тень пробегает Меж холстов, табуреток и книг И с оглядкой к трюмо приникает. Как в аквариуме, там среда, Всколыхнувшись, стекло омывает, От пробоины в трюме вода Атлантическая прибывает. Ночь проходит. Проходят года. Успокаивается лишь днем Взбаламученный зеркала омут. И она вспоминает о нем, А слезу экономит. Днем, когда просветлел небосвод, У мольберта она напевает: — За морями синица живет, Там тепло и забот не бывает. 1987 |

* * *

|

— Противится твоя совесть, велик соблазн уклониться, Но битва — предначертанье верховного божества. Итак, крепись и сражайся, — вождю говорит возница, И кони ржут, подтверждая божественные слова. — В бою ты не знаешь равных, тебе суждена победа, Ты праведен перед небом, а Кауравы грешны. — Всё верно, — шепчет Арджуна, — но сердцу противно это. Ценой их жизни ни слава, ни царство мне не нужны. Смотри, о бог кровожадный: там братья мои и дяди, Там тот, кто мечом и словом меня научил владеть. Каких утех и сокровищ, какого призванья ради Их гибели предрешённой я должен сейчас хотеть? — Два войска стоят недвижны, и каждый знает свой жребий. Истории нет в помине, она еще не нужна. Служенье, мудрость, величье — сам выбери, что нелепей. Добавь любовь, если хочешь. Крепись, получай сполна. 27 октября 1992 |

|

Грешили — и собор воздвигнут был, От века небывалый. Пламень скрытый Вошел в него, овеществляя пыл Той крохотной общины деловитой. У них с Творцом надежный был союз. Говел убийца, отбывая мессу, В исповедальнях отпускали груз И не теснили храброго повесу. Зато и чувственному дан простор В твоем духовном, убежавшем тлена. Но правда ли, что мрамор — не фарфор Ты вознесла, коммуна ди Сиена, Над вывихами мировых столиц? Грешили, торговали, воевали И верили — и линии сошлись, И ангелы к Всевышнему воззвали И выдохнули из бесплотных уст Неслыханное славословье раю, В которое, как в моисеев куст, Вхожу — и чудом, грешный, не сгораю. 1987 |

|

Тот, кто Арно с Невою сравнил, Был не вовсе неправ, Всхлипы волн у литейных перил Властью слова уняв. Пусть он даже сказал на авось: Вышел звук непустой: Что у этой реки началось, Завершилось у той. Я сегодня у этой реки. Насыщается взгляд Тем, что ямбы клевали с руки Четверть века назад. Здесь Европы полуденной блеск Занялся и угас, Чтобы слабый, но сладостный всплеск Докатился до нас. Но тускнеет ее барельеф, Лилия отцвела, Да и третья река, обмелев, Не влечёт, как влекла. Все морщинки лица твоего, Город мой, узнаю. Нет бездомнее нас никого: Мы гостили в раю. 18 января 1987 |

* * *

|

Грустно шотландцам. История не удалась. Жемчуг творительный родина порастеряла. Всё чемпионам досталось: и воля, и власть. Не восстановишь таинственного матерьяла. Юности гений даётся народу лишь раз. Дик он и страшен, но делает верное дело. Пусть и обида забыта, и рана срослась — Не воскресишь Александра: душа оскудела. Я в Эдинбурге осеннем недавно бродил: Людям невесело и в суете фестивальной. Óдин заоблачный квёлый свой лик обратил К траченным немочью стогнам отчизны печальной. 1992 |

* * *

|

Мы зависим от произнесенных Слов — верней, чем от ночей бессонных, Отданных счастливому труду, — И не будет проку никакого От гончарной печи и алькова Равнодушным к славе и стыду. 1985 |

* * *

|

Влачи сквозь низости и тщету Земной оболочки гнет — Лишь смерть начальную чистоту И цельность тебе вернет. Вновь будешь прекрасен, как был тогда, Когда ты задуман был, И путь твой — оттуда и вновь туда — Проявится меж светил. 1985 |

* * *

Уж ты не раб — ты царь венчанный…

|

Там будет счет другой. Вся подлость отойдет, Исчезнет без следа обидной плоти гнет, И зубы ветхие, и пористая кожа, И бесконечные уступки естеству. Психея, угадав, на что она похожа, Впервые без стыда промолвит: я живу. 1985 |

* * *

|

В спокойном сознаньи своей правоты Твой пасынок держит перо. Он видит: над ним наклоняешься Ты — Что слава ему и добро? Течет, не мельчая, горячий поток, Отбеленное полотно, Страдание свернуто в плотный моток, Смятение отметено. Он вынес такое, о чем прошептать Не сможет — не сможет никто — И гальку морскую не станет метать Химере в ее решето. 1985 |

|

Мой польский классик, за ручьём твоим Свет выключен, итог непоправим. Свинцовые нас воды разделяют. Как ты, еще паромщик твой не знает Меня, и неразменный мой обол Еще в кошель его не перешёл, Способствуя благоустройству в зоне (Сизифу — фартук, шпильки — Персефоне). Дай срок, увидимся. И я служил Тому, что в жилах, — тою, что из жил, Как ты. Залогом нашего союза — Моя эллинистическая муза, Родня твоей, хоть и на русский лад (и школьники ее не затвердят). Сойдёмся мы. Но я вперёд замечу И малость ту, что омрачит нам встречу: Толпе, как ты, не верил я, не звал Уравнивающий гонимых вал, И пыл мировоззрений мне наскучил, Как зал музейный, где собранье чучел. Для Клии войны ямбов не важней. И в жизни (страшно прилепляться к ней!), И в смерти (чьих трудов не отвратишь) Равéнство — чушь, очередной фетиш. Мир тот же. Как ни просвещай народы, Задумчивой не выведешь породы. Стопы крестьянские в крови омыв, Правдоискатель спит — и видит миф. Ты виноват. Вся жизнь твоя ошибкой Была пред ним. С блаженною улыбкой Твои очки раздавит христофор, А там и главный выложит укор. Не оправдаешься в грехе известном Ни Польшей, ни отечеством небесным, Души не склеишь, флагу присягнув В гнезде ветров, где вечность чистит клюв. 5 марта 1984, 20 марта 1989 |

* * *

|

Тем душе тривиальность любезна, что ты Возникаешь в январском снегу. Свет доходит ко мне и от дальней звезды — Но обнять я тебя не могу. Слава Богу, что так! Мой скудельный сосуд И не стоит космических ласк — Но теки, шелковинка! Храни свой маршрут, Неизменный держи параллакс. В сорок месяцев луч покрывает парсек. Знаешь, сколько воды утекло? Обновились собрания библиотек. Где мы жили — сугроб намело. Улыбнувшись, в пространство ты бросила взгляд — Нас с тобой уже нету почти, Но улыбка проходит заснеженный сад И галактики нижет в пути. Значит, впрямь ты звезда. Повторю, не стыдясь, То, что сказано тысячи раз, Потому что слова — это счастье: их вязь, Словно жертвенник, требует нас. 16 октября 1989 |

|

Политик в той земле доживал, Поблажку в той заслужил Стране, с которой он воевал И которую победил. Отечество, воплотясь в большинство, В торгашеский ушлый класс, Провидчески выдворило того, Кто вёл его в страшный час. Наместничествуя, снискав почёт На материке царей, Вздыхает он старчески: — Всё течёт. Всё суетно. Панта рей. В Европе смеркается. На берега Любезных внутренних вод Он смотрит со стороны врага, Впивая пышный заход. А часом раньше всходит на борт И вскоре над ним летит, Кто тоже страстный был патриот И страстный космополит. (Вот пункт, где мы уроним слезу На варварскую строку: Стовёсельный парусник там, внизу, И боинг здесь, наверху.) Не воин, не мученик, не герой, Чухонец, анахорет, — В подлунной, — вздыхает этот второй, — Больших изменений нет. Капризный средиземноморский рок, Навязчивый компаньон, Таких повымостил нам дорог, Что Мёбиус посрамлён. — Он видит с набранной высоты, В стекло упираясь лбом, Кикладов кленовую медь, пласты Гончарные в голубом. 2-7 февраля 1988 |

|

За топкой, на Адмиралтейской шесть, Оставил я автограф мой в бетоне, Дыру в стене заделав: след ладони. Как знать, не виден ли он там и днесь? В тот год последняя сгустилась мгла, И полнясь жертвенностью отрешённой, В котельные, вослед за Персефоной, Камена петербургская сошла. Там, под имперской правильной иглой Морей ревнительницы азиатской В ревнивой обездоленности братской Пророков сонм ютился удалой. От входа обмуровкой скрыт на часть Был круглый стол, и кресло раскладное Стояло, время празднуя дневное, Запретным ложем к ночи становясь (уставом спать не разрешалось). Там, В зловонной утопической юдоли Так обреченно грезилось о воле… И рок отсчитывал дежурства нам. |

|

Мне чудилось: я Молоху служу. Гудело пламя, стоны раздавались, Танцовщицами стены покрывались, Подобными фигурам Лиссажу. В любовной изнурительной борьбе По рыхлым стенам, грязной занавеске Живые пробегали арабески И пропадали в отводной трубе. Сова садилась на байпас. Геккон, Подслеповатый красноглазый ящер, По кафелю, цивилизаций пращур, Отвесно шёл, к сознанью устремлён… Язычество, неистовством полно, Игрою упивалось ритуальной. Его авгур, алхимик карнаваьный, Клюкой стучался в тусклое окно. Открыть — ворвется, старый краснобай, Присев, щепотку соли в топку бросит И, чуть займётся натрий, зверя просит (как те поляне): — Боже, выдыбай! |

|

Вот случай свел троих. За дверью дождь. Один всё треплется в пылу счастливом. А двое, в сговоре нетерпеливом, Молчат и ждут: когда же ты уйдешь? Вот женщина, с ней девочка, шести Примерно лет, чуть мешкают у входа. Что привело их в гости? Непогода? Как будто нет, уже не льёт почти. Вот карбонарий. За его спиной — Барак, позёмка, пермские раздолья. Шепнуть бы гордецу, что и неволя — Порой не к чести сводится одной. А этот гость — на нём уже печать Разлуки вечной и такой внезапной, Лицо аскета, трепет неослабный В глазах — и как я мог не замечать? Теперь они все вместе, у огня Другого, у другой реки державной Сошлись в кружок — оплакать этот давний Вертеп, в судьбе несбывшейся родня. |

|

На площади святого Марка, у Столпа бескрылого (был зверь в починке), — Вот где живые всплыли вдруг картинки: Закут увидел я, лежанку ту. Над Арно, где, слезу смахнув тайком, Входил впервые я под свод Уффиций, Душа опять на миг взметнулась птицей — Куда? Туда, под крышу с гусаком. Баварский мюнстер, что о двух главах (и обе луковкой), Пинакотека (где Лукас Кранах чудный и Эль-Греко), И вдруг — задвижки масляный желвак. Шекспировская труппа, Барбикан. Крут горб у Ричарда, но круче норов, — На то и Йорк! А рядом — главный боров, Запорный клапан, роторный стакан… В котельной, на Адмиралтейской шесть… Уж если говорить о ностальгии, Она — по молодости. Мы — другие. И кто теперь на смене там? Бог весть! |

|

Урания, уж точно, не у дел Была у нас, мыслителей гонимых. Содомский столп, беды размытый снимок Воображеньем взвинченным владел. И то сказать, прелюбопытный век Нам выпал: небо миской заслонили, Историю указом отменили, Чуть кто почешет за ухом — побег! Уж тут изверишься… Под Рождество Сидит у нас компания, случалось, Большая. Половина причащалась, Но и другой не чуждо торжество. За окнами — январская капель, Во двор со звоном рушатся сосульки, А тут — страда: Бахтин, Леонтьев, Рильке, Закат Европы, Нострадамус, Бёлль… Случалось, пили. Что тут скажешь! Тьма И пламя, храм роднящие с таверной, Одушевляли этот быт пещерный. С руки его кормила Колыма. |

|

— Веди и помни! — вот ее слова. Сперва лугами шли, и асфодели В пятне лампады сухо шелестели, Как на земле — опавшая листва. Потом — альгамбр нависли потолки. В стоустом сталагмитовом подвале Дышала магма, монстры пировали. Потом пошли забои, рудники. И вот забрезжило. Сюжет велит Всё позабыть, в истерике забиться. Тут выручит — горчичная крупица, Зерно гранатовое исцелит. В двойной ограде сей — уста певца Деревьям и камням служить не станут, Их ящеры и птицы не обманут, Лукавый зверь не выманит словца. Вожатый встанет и продолжит путь. За милой — штольни страшные сомкнутся. Теперь пора: тот волен оглянуться, Кто мученицу к жизни смог вернуть. 1989 |

1982-1993,

Ленинград / Иерусалим / Лондон / Боремвуд, Хартфордшир, etc.;

помещено в сеть 2 февраля 2002

отдельным изданием:

Юрий Колкер. ЗАВЕТ И ТЯЖБА, СПб, 1993.

в книге:

Юрий Колкер. СОСРЕДОТОЧИМСЯ НА НЕСОМНЕННОМ. Избранные стихи, СПб, 2006.