Вот передо мною её портрет: на нём она совсем ещё молодая, восемнадцатилетняя, с любовью смотрит на моего будущего отца, которому двадцать четыре; они только что поженились; Москва, 1931 год… Когда я её увидел впервые, ей было тридцать два года; тоже молодая… Разве можно не любить мать? Она была для меня всем. Да и сына редкая мать не любит, пока он маленький, да ещё младший в семье. Мы обожали друг друга, два счастливчика: ведь это счастье, когда у тебя есть мать… есть сын…

Она не дожила до семидесяти. Её нет уже тридцать два года; на днях я стану старше её. Давно уже вспоминаю о ней только хорошее, сыновнее; держу на столе её портрет. И вот — нахожу карандашный набросок моего письма к ней 1979 года, из которого видно, что отношения между нами в 1970-е годы были похожи на ненависть — и что мать, судя по всему, сказала мне в 1979 году: «ты мне больше не сын».

Я не оправдал её надежд. Дело обычное. Но и она, некогда бывшая для меня человечеством, вселенной, всем, — она тоже моей мечты о ней не оправдала. Такие вещи всегда обоюдны. Канва ссоры проста, как жили-были: я женился не по её выбору, не на профессорской дочке, а на бесприданнице; я увлёкся стихами, а не научной карьерой, не пожелал стать солидным человеком, оказался не в ладах с советской властью. Мама, некогда мною обожаемая, — тоже по стандартной канве, — оказалась на поверку человеком неглубоким, будничным, слишком привязанным к сиюминутному и материальному, мелочно-тщеславным.

На язык просятся слова и более резкие. Оглядываюсь — и едва верю тому, как мать повела себя после моей женитьбы. Мои новые родственники оказались для неё слишком просты, хоть и она университетов не кончала. Моей дочери, в её младенчестве, мать так ни разу и не позволила пожить в летние месяцы на семейной даче, и нам, при нашей катастрофической бедности, приходилось дачу снимать. После смерти отца мать прописала в семейную квартиру моего племянника, юношу-студента, жившего со своими родителями в отдельной квартире в нескольких минутах ходьбы от матери, то есть, по советским правилам, завещала ему квартиру, в то время как я с женой и двухлетней дочерью жил в одной комнате, в чудовищной советской коммуналке без надежды когда-либо выбраться из неё. Тем самым она сказала мне: ты чужой; но ни я, ни моя жена ни полусловом не возразили, доброго отношения к моей матери не изменили и даже обиды, более чем понятной, не выказали открыто: мы были толстовцы. Незаконченное письмо, которому предпосылаю эти слова, обрывается на разговоре о моей тёще и свояченице, точно, людях проще некуда, но и очень достойных — и на все сто процентов бескорыстных; моя жена в этом смысле и вообще чемпионка, — но мать не уставала подозревать на её счёт худшее.

Ссора с матерью (не окончательная, потом мы кое-как помирились) пришлась на страшные дни: мою жену Таню парализовало, ей сделали операцию на позвоночнике, удалили межпозвоночный диск (и оставили на всю жизнь инвалидом; разговор о её мытарствах и о доблести советской медицины отношу в другое место). Тут мать превзошла себя. Подробности — в письме, приведённом дальше, но одну из них нужно оттенить: «помощь», оказанная матерью Тане, едва не стоила той жизни. Мать, советский человек, во всём полагавшаяся на «связи», будто бы устроила Тане протекцию в больнице, определила Таню на целых два дня в реанимацию после операции, а мне не велела приходить ни во время операции, ни в течение двух последующих дней: мол, это нельзя, не положено по больничным правилам, не пустят. «Помощь» матери обернулась кошмаром. Никакой протекции не было, наоборот: через четыре часа после операции Таню, в страшных болях, вывезли на каталке в коридор — и бросили без всякого присмотра на целые сутки. Изголовье каталки, как в насмешку над страдающей, было поднято, что удесетеряло боль в оперированном позвоночнике, ведь Таня лежала на животе. Речь Тане изменила; в полубреду она шептала: «Почему Юра не приходит?», но её никто не слышал. Не врачи или медсёстры, а другая пациентка, ходячая, вызвала меня звонком… Ленинградская больница имени 25 Октября славилась даже на фоне общей славы советской медицины. Таня десятилетиями не может без слёз вспомнить этот вертеп. Выйдя оттуда, она сказала: «Я побывала в аду».

…Милая подробность из другого ряда: фамилия начмеда больницы (уж не знаю, что стоит за этим преисподним титулом) была — Лермонтов…

Ю. К.

17 июля 2015,

Боремвуд, Хартфордшир

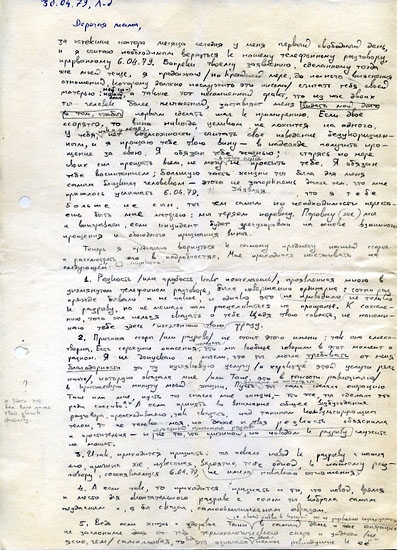

30.04.79, Л-д

Дорогая мама,

за истекшие полтора месяца [от начала болезни Тани, — Ю. К.] сегодня у меня первый свободный день, и я считаю необходимым вернуться к нашему телефонному разговору, прерванному 6.04.79 [Таню оперировали 4 апреля 1979, — Ю. К.].

Вопреки твоему заявлению, сделанному тогда же моей теще [что она меня больше за сына не считает, — Ю. К.], я продолжаю (по крайней мере, до полного выяснения отношений, которому должно послужить это письмо) считать тебя своей матерью: мой сыновний долг, а также тот несомненный факт, что из нас двоих ты — человек более несчастный [это о её вдовстве; отец умер в 1976; мать ещё относительно здорова, она серьёзно заболеет 1981 году, — Ю. К.], заставляет меня первым сделать шаг к примирению. Если двое ссорятся, то вина никогда целиком не ложится на одного. У тебя, как и у меня, нет возможности считать свое поведение безукоризненным, и я прощаю тебе твою вину — в надежде получить прощение за свою. Я обязан тебе жизнью; стараясь по мере своих сил прощать всем [я в ту пору называл себя толстовцем и всерьёз пытался быть праведником, — Ю. К.], не могу в первую очередь не простить тебе. Я обязан тебе воспитанием; бо́льшую часть жизни ты была для меня самым близким человеком — этого не зачеркнешь даже тем, что мне пришлось услышать 6.04.79. Заявляя, что я тебе больше не сын, ты тем самым по необходимости перестаешь быть мне матерью: мы теряем поровну. Поровну же мы и выигрываем, если инцидент будет урегулирован на основе взаимного прощения и обоюдного признания вины.

Вопреки твоему заявлению, сделанному тогда же моей теще [что она меня больше за сына не считает, — Ю. К.], я продолжаю (по крайней мере, до полного выяснения отношений, которому должно послужить это письмо) считать тебя своей матерью: мой сыновний долг, а также тот несомненный факт, что из нас двоих ты — человек более несчастный [это о её вдовстве; отец умер в 1976; мать ещё относительно здорова, она серьёзно заболеет 1981 году, — Ю. К.], заставляет меня первым сделать шаг к примирению. Если двое ссорятся, то вина никогда целиком не ложится на одного. У тебя, как и у меня, нет возможности считать свое поведение безукоризненным, и я прощаю тебе твою вину — в надежде получить прощение за свою. Я обязан тебе жизнью; стараясь по мере своих сил прощать всем [я в ту пору называл себя толстовцем и всерьёз пытался быть праведником, — Ю. К.], не могу в первую очередь не простить тебе. Я обязан тебе воспитанием; бо́льшую часть жизни ты была для меня самым близким человеком — этого не зачеркнешь даже тем, что мне пришлось услышать 6.04.79. Заявляя, что я тебе больше не сын, ты тем самым по необходимости перестаешь быть мне матерью: мы теряем поровну. Поровну же мы и выигрываем, если инцидент будет урегулирован на основе взаимного прощения и обоюдного признания вины.

Теперь я предлагаю вернуться к самому предмету нашей ссоры и рассмотреть его в подробностях. Мне приходится настаивать на следующем:

1. Резкость (или грубость, как пожелаешь), проявленная мною в упомянутом телефонном разговоре, была совершенно ординарна: сотни раз прежде бывало и не такое, и однако это не только не приводило к разрыву, но не мешало нам расцеловаться на прощание. К сожалению, того же нельзя сказать о тебе [т. е. ее «резкость или грубость» показались мне на этот раз неординарными; мать была вспыльчива, я унаследовал это её качество, — Ю. К.]. Щадя твою совесть, не напоминаю тебе здесь твою последнюю фразу [жаль! теперь (в 2015) эту фразу не вспомнить, — Ю. К.].

2. Причина ссоры (или разрыва) не стоит этого имени: так она смехотворна. Есть серьезные опасения полагать, что мы вообще говорили в этот момент о разном. Я не допускаю и мысли, что ты могла требовать от меня благодарности за ту пустяковую услугу (о характере этой услуги речь ниже), которую оказала мне (или Тане, это в точности равнозначно) в критическую минуту моей жизни [то есть в момент таниной операции, — Ю. К.]. Вообразим на минуту, что ты сама сделала операцию Тане или мне, пусть ты спасла мне жизнь, — что же, ты сделала это ради спасибо? Здесь же был всего лишь твой звонок Фадееву [знакомому врачу совсем не из той больницы, где оперировали Таню; этот звонок ничего не дал, — Ю. К.]. А если принять во внимание общее возбуждение разговора, происходившего, так сказать, над таниным конвульсирующим телом, то не только моя, но даже и твоя резкость объяснима и простительна — и серьезной причиной разрыва служить не может.

3. Итак, приходится признать: ты искала повод к разрыву и нашла его, причина же, известная, вероятно, тебе одной, к нашему разговору, состоявшемуся 6.04.79, никакого отношения не имела.

4. А если так, то приходится признать и то, что повод, время и место для окончательного разрыва с сыном ты выбрала самым неудачным и, я бы сказал, самообличительным образом.

5. Ведь если жизнь и здоровье Тани, о своей любви к которой ты не упускаешь случая упомянуть, в самый день и час операции не заслонили от тебя терминологического спора [со мною, в телефонном разговоре 6 апреля 1979] и задетого (неясно, чем) самолюбия, то это означает на деле полное равнодушие к её судьбе, более того, заставляет думать, что истинная причина предлагаемого тобою разрыва — Таня. Ведь и сын-то твой [то есть я, — Ю. К.] был хорош, пока не женился, а с тех пор, попав под дурное влияние жены и ее малокультурных родственников, стал плох. Такова логика твоих поступков. Все, что последовало за нашим разговором 6.04.79., подтверждает этот вывод.

6. За месяц, проведенный Таней на Фонтанке [в ленинградской больнице им. 25 Октября, — Ю. К.], ее посетили 18 (восемнадцать!) человек родственников и друзей, не считая меня, и пятеро людей, с которыми ее судьба свела в больнице, притом все более чем по одному разу, — ты же не только не искала случая, но даже не пользовалась случаем узнать что-либо о ней.

7. Твои слова малопоследовательны — твое поведение по меньшей мере последовательно. На словах ты сохраняешь за Таней свою любовь и, прибегая к поэтическому языку, оставляешь за нею, а так же за ее родней, «право стоять у твоего гроба», в чём отказываешь мне. Здесь ты непоследовательна: пора знать, что Таня и я — одно целое: обижая Таню, ты обижаешь меня, отказываясь от меня — отказываешься от Тани. Зато твои поступки вполне последовательны: я тебе не сын — о Тане ты не желаешь слышать — общение с А. А. [моей тёщей, Александрой Александровной Костиной, — Ю. К.] и Лидой [моей свояченицей, — Ю. К.], вопреки своему собственному заявлению, прекращаешь — Лиза тоже тебе не внучка, что закреплено возвратом всей шерсти, когда-либо присланной тебе на вязанье для Лизы [мать хорошо вязала на спицах и крючком; она сама вызвалась вязать для Лизы, но шерсть покупали мы, — Ю. К.].

8. Вспомним на минуту, что, собственно, ты сделала для Тани в больнице. Сделала ли ты что-нибудь, что не сделал бы всякий — не говорю: на твоем месте, а хоть бы просто — человек, считающий себя ее другом? — Ты позвонила Н. П. Фадееву [Николаю Петровичу Фадееву, врачу-онкологу, работавшему в научно-исследовательской части престижного Онкологического института в Песочной; какие связи могли быть у него в рядовой захудалой больнице со страшной репутацией? — Ю. К.], который позвонил начмеду [больницы им. 25 Октября, — Ю. К.] В. В. Лермонтову, который в свою очередь якобы повлиял на благополучный ход лечения и операции. — В точности то же сделала наша приятельница Лариса Р. [Рудницкая; умерла в СПб в 2011, — Ю. К.], с той лишь разницей, что ее делегатом был старейший врач больницы [им. 25 Октября, — Ю. К.] И. А. Дымшиц, навещавший Таню (а начмеда Таня не видела), и что Лариса знакома с Таней полтора года, а не пятнадцать лет, как ты, и в родстве и свойстве нею не состоит [потом оказалась «в родстве»; после выхода Тани из больницы Лариса настояла на крещении Тани и стала её «крестной матерью»]; да, пожалуй, еще и с той разницей, что Лариса не искала благодарности за свои хлопоты, находя радость в возможности что-то сделать для облегчения положения Тани.

9. Для того, чтобы понять, в какой мере ты, через Фадеева и начмеда, приняла участие в Тане, отметим, что все — т. е. абсолютно все! — сведения, доставленные тобою мне по этому каналу, оказались, мягко говоря, не точны. В частности, приходится признать, что 1) никакого особого отношения к Тане — ни до, ни после, ни во время операции — не было; 2) начмед в операционной не присутствовал; зато 3) мое присутствие в больнице в день операции (вспомни, из-за чего возникла наша ссора) не только не запрещалось, а предполагалось местными традициями — через четыре часа после операции Таню, в бессознательном состоянии, выволокли в коридор и бросили в полном одиночестве на сутки, по-соседству с сифилитичкой с проломленным по пьянке черепом. Между тем я принял твои слова на веру и в больницу не поехал. Не поехал бы и на следующий день, и даже через день (ты ведь «поместила Таню в реанимацию на двое суток»), если бы мне не позвонила одна из пациенток больницы. Когда я вспоминаю об этом, то, по совести, уже не могу сказать, что здесь ты для Тани ничего не сделала.

10. Теперь два слова о лицах, принявших меня в свою семью, когда из моей семьи меня вытолкали, — об этих, надо думать, глубоко презираемых тобою людях: Александре Александровне и Лиде. —

11. Александра Александровна не займет места, тобою освобожденного: это место останется вакантным навсегда. У А. А. есть ряд неприятных черт (а у кого их нет?): например, она неспособна к таниному христианскому всепрощению; она не умеет (в отличие от тебя, что часто подчеркивает Таня) признавать свою неправоту и т.п. Кто из нас ангел? Однако ее положительные качества, объективные и субъективные, безоговорочно перевешивают [здесь письмо обрывается; слава богу, оно не было закончено и отправлено; разве могло оно помирить меня с мамой? — Ю. К.]

[30 апреля 1979, Ленинград]

помещено в сеть 18 июля 2015