Борис Иванович Иванов (1928) — ленинградский литератор, в 1980-х годах участник полуподпольной неподцензурной литературы (самиздата), один из редакторов машинописного журнала Часы. В 1984 году Иванов, а также А. В. Кобак, Б. В. Останин (активисты, причастные к изданию Часов), Геннадий Прохоров («из простых») и я работали операторами (кочегарами) в газовой котельной киномеханического завода в Ленинграде, в помещении архитектурного памятника XVIII века, известного как Уткина дача (Уткин проспект 2). В марте 1984 года я был уволен из котельной по сокращению штатов, что в советское время нечасто случалось с рабочими. Начальство киномеханического завода хотело избавиться от потенциального эмигранта. В последние месяцы перед увольнением у меня испортились отношения с тремя упомянутыми часовщиками, не одобрявшими моего участия в Ленинградском еврейском альманахе (ЛЕА) и моей многолетней борьбы за выезд из СССР, в 1984 году казавшейся безнадежной. Иванов, Останин и Кобак держались почвеннических взглядов. Третьего апреля 1984 года, в момент написания письма (ответного; несохранившееся письмо Иванова пришло не по почте, на конверте не было марки и штемпеля) я полагал, что за моим увольнением, оставлявшим без средств к существованию мою жену-инвалида, хронически больную дочь и меня, стои́т интрига Иванова; я не вполне разуверился в этом и в последующие десятилетия.

После отмены большевизма я многие годы искал приведенное ниже письмо к Иванову в разных частных архивах; нашел в сентябре 2010 года, в Петербурге. Едва я его вывесил в сеть, как посыпались упреки: мол, глупо сводить счеты спустя 26 лет. Еще бы не глупо! Но еще глупее подозревать меня в сведении счетов. Я архивист, завороженный прошлым, — завороженный фактом, несомненной частицей прошлого, и факт для меня — не ссора с Ивановым, не моя (или его) правота, давно уже выветрившаяся, а текст письма как машина времени. Мне решительно нет дела до Иванова. Мне настолько нет до него дела, что, столкнувшись с ним в 1990-е в редакции журнала Звезда в Петербурге, я, на его вопрос "Юра, мы враги?", пожал ему руку. Я не с Ивановым свожу счеты, а с собою. Все мои давние письма написаны и отправлены одному-единственному адресату: мне теперешнему. Могу ли я не радоваться, если письмо дошло? Не естественно ли делиться радостью?

Моё увольнение из кочегарки киномеханического завода не осталось незамеченным в ленинградской полуподпольной среде. Безвыходность моего положения между тюрьмой и сумой бросалась в глаза, и нашлись люди, притом не из самых благоденствовавших, предложившие мне помощь, с трудоустройством и иную; среди них отмечу тотчас позвонивших мне поэтов Сергея Стратановского и Александра Миронова (1948-2010), моих эстетических антиподов, из которых с первым я был поверхностно знаком, а второго едва ли и видел, знал только через общих знакомых, по имени и по стихам. Их помощью я не воспользовался, но благодарность к ним сохранил навсегда.

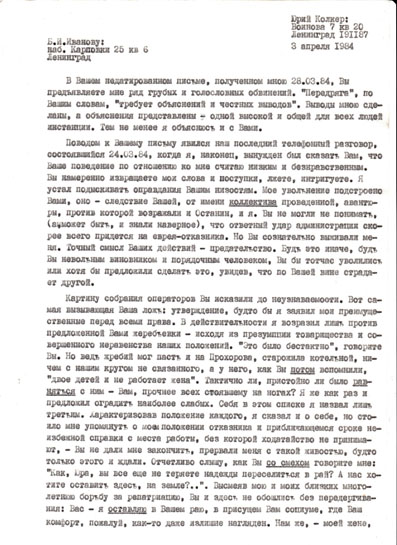

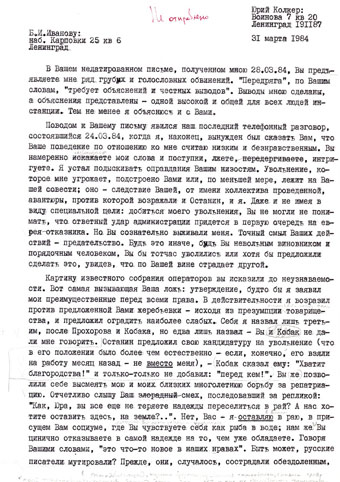

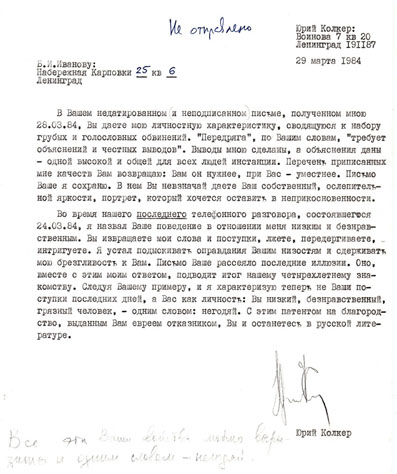

Я хотел быть точным. На составление письма к Иванову у меня ушло пять дней, с четверга 29 марта по вторник 3 апреля 1984 года. В обсуждении и правке вариантов принимали участие Т. К., Р. З, и Э. З.-Я. Уцелели три версии письма. Из дневника видно, что всего версий было четыре, а письмо отосланно почтой 3 апреля. Версия, помеченная третьим апреля, сохранилась; ее считаю окончательной.

Ю. К.

28 октября 2010,

Боремвуд, Хартфордшир

Юрий Колкер:

Воинова 7 кв 20

Ленинград 191187

3 апреля 1984

Б. И. Иванову:

наб. Карповки 25 кв 6

Ленинград

В Вашем недатированном письме, полученном мною 28.03.84, Вы предъявляете мне ряд грубых и голословных обвинений. «Передряга», по Вашим словам, «требует объяснений и честных выводов». Выводы мною сделаны, а объяснения представлены — одной высокой и общей для всех людей инстанции. Тем не менее я объяснюсь и с Вами.

Поводом к Вашему письму явился наш последний телефонный разговор, состоявшийся 24.03.84 [Иванов звонил мне, не я ему], когда я, наконец, вынужден был сказать Вам, что Ваше поведение по отношению ко мне считаю низким и безнравственным. Вы намеренно извращаете мои слова и поступки, лжете, интригуете. Я устал подыскивать оправдания Вашим низостям. Мое увольнение подстроено Вами, оно — следствие Вашей, от имени коллектива проведенной, авантюры, против которой возражали и Останин, и я. Вы не могли не понимать (а может быть, и знали наверное), что ответный удар администрации скорее всего придется на еврея-отказника. Но Вы сознательно выживали меня. Точный смысл Ваших действий — предательство. Будь это иначе, будь Вы невольным виновником и порядочным человеком, Вы бы тотчас уволились или хотя бы предложили сделать это, увидев, что по Ваше вине страдает другой.

Картину собрания операторов Вы исказили до неузнаваемости. Вот самая вызывающая Ваша ложь: утверждение, будто бы я заявил мои преимущественные перед всеми права. В действительности я возразил лишь против предложенной Вами жеребьевки — исходя из презумпции товарищества и совершенного неравенства наших положений. «Это было бестактно», говорите Вы. Но ведь жребий мог пасть и на Прохорова, старожила котельной, ничем с нашим кругом не связанного, а у него, как Вы потом вспомнили, «двое детей и не работает жена». Тактично ли, пристойно ли было равняться с ним — Вам, прочнее всех стоявшему на ногах? Я же как раз и предложил оградить наиболее слабых. Себя в этом списке я назвал лишь третьим. Характеризовав положение каждого, я сказал и о себе, но стоило мне упомянуть о моем положении отказника и приближающемся сроке неизбежной справки с места работы, без которой ходатайство не принимают, — Вы не дали мне закончить, прервали меня с такой живостью, будто только этого и ждали. Отчетливо слышу, как Вы со смехом говорите мне: «Как, Юра, Вы все еще не теряете надежды переселиться в рай? А нас хотите оставить здесь, на земле?..». Высмеяв мою и моих близких многолетнюю борьбу за репатриацию, Вы и здесь не обошлись без передергивания: Вас — я оставляю в Вашем раю, в присущем Вам социуме, где Ваш комфорт, пожалуй, как-то даже излишне нагляден. Нам же, — моей жене,

[Иванову

3.04.84

стр. 2]

навсегда утратившей трудоспособность, моей хронически больной дочери и мне, — Вы цинично отказываете и в самой надежде на то, чем уже обладаете. Говоря Вашими же словами, «это что-то новое в наших нравах». Быть может, русские писатели мутировали? Прежде они, случалось, сострадали обездоленным, переживали их горе как свое собственное, и, лично в русопятстве не замешанные, как искупительное иго брали на себя часть национальной вины перед угнетенными. Стыдно подумать, но в Ваших расчетах, кажется, не последнюю роль играло и хорошо известное Вам мое обыкновение уступать насилию [в ту пору я считал и называл себя толстовцем, — Ю. К.]. Теперь Вы провоцируете мою враждебность, вербуете себе сторонников*. Напрасно: я ни в ком не хочу видеть врагов. Даже тех, кто Вашими руками расправляется со мною, я таковыми не считаю.

*При этой вербовке не обошлось без курьёзов. Иванов пришёл в котельную к поэтессе Ольге Бешенковской (1947-2006), произнёс против меня обвинительную речь, а закончил ее словами о том, что евреи и вообще ведут себя как люди неблагодарные и бессовестные. Иванов не догадывался, что Бешенковская еврейка. — Ю. К.

Собрание [кочегаров на Уткиной даче, решавшее, кто должен быть уволен] было поставлено и разыграно как демагогический фарс, попутно отразивший Вашу потребность заседать, председательствовать, главенствовать, торжествовать в споре — даже вопреки истине; но главное, что оно обнаружило, — это Ваше равнодушие к товарищам и справедливости. Как не стесняетесь Вы утверждать, что надеялись навязать дирекции наше коллективное решение? И не в Ваших ли прямых интересах было — не принимать никакого решения, что и произошло? Вопрос о жертве был предрешен, Вы знали это так же хорошо, как и я, — и пошли на молчаливый сговор с администрацией, выдали меня с головой. Вряд ли была достойна и попытка вовлечь в Вашу склоку Прохорова. На собрании Вы искали с ним равенства, а о тяжести его положения вспомнили только в письме — чтобы упрекнуть меня! Это ли не подтасовка? Поистине, Ваше равенство — по Орвеллу: для избранных, для Вас. Не случайно о равенстве так часто твердят авторитарные лидеры, Робеспьеры, шестидесятники.

Ваше письмо полно саморазоблачительных курьезов. Забавно, например, что бездна моего падения открылась Вам так внезапно — и как раз 24.03.84. А ведь еще за пять дней до того Вы вновь, в который раз, просили у меня стихов и статей для журнала [Часы], а прежде неоднократно предлагали мне (мне!) — писать на темы морали. Что же, Вам все равно, с кем сотрудничать? Далее, Вы, христианин, находите унизительными — сострадание, участие, жалость, — точь-в-точь как марксист или ницшеанец, и тут же требуете их — у меня к Останину: «у него ребенок и негде жить». А у меня — не то же ли самое, с некоторыми дополнениями? Не я ли предлагал на собрании по-человечески вникнуть в обстоятельства каждого из нас — и не Вы ли предложили вместо этого игральную кость? Я, по Вашим словам, не способен «заметить около себя людей талантливее, моральнее» (т.е., очевидно, нравственнее). «Около меня» из писателей — только Вы: Вы говорите мне, что Вы талантливее и нравственнее меня. Пусть так, но Вам-то, пойманному с поличным, разве легче от этого?

[Иванову

3.04.84

стр. 3]

Вам говорят: Вы безнравственны — Вы отвечаете: я талантливее. Как же плоско Вы проговорились! А ведь завистником Вы называете меня, никогда не сравнивавшего наши дарования — ни литературные, ни нравственные. Сказав обо мне: «без корней, без веры», Вы расписались в антисемитизме. Это Ваше прозрачное иносказание — одной пробы с термином безродный космополит, и так же пахнет кровью. Вы, скрепя сердце, согласны простить еврею его предков, стоявших у подножия Синая, — за веру и корни: за жизнь по православному календарю и истерическую любовь к России, с младенчества держащей кукиш перед его носом, — за отказ от всего еврейского. Но где же Ваше мужество? Скажите все это прямо, без ужимок. Поразительно, сколько грязи обнаружила в Вас простая констатация мною характера Ваших поступков последнего времени. Вы говорите про меня: «без друзей» — и я едва сдерживаю улыбку. Вы опять попались. Знаете ли, почему я так последовательно сторонился Вашей дружбы, избегая встреч и бесед, которые Вы мне навязывали, не читал Ваших сочинений? Я щадил в себе уважение к Вам, я хотел видеть в Вас по возможности лишь хорошее. Со стороны это проще. Но вряд ли Вы даже поймете это мое чувство, вполне христианское.

В ряду Ваших обвинений есть крупица истины: словечко частный, правда, несколько экстравагантное. С удовольствием подтверждаю Вашу правоту: да, я представляю только себя и/или мою семью — единственный, кроме человечества, коллектив, к которому принадлежу вполне и добровольно. Таковы же в большинстве своем и мои друзья, евреи, христиане, агностики. Они, как и я, полагают, что правильно понятый индивидуализм добросовестнее Вашей — мафиозностью отдающей — соборности, где самое христианство — лишь идеология русопятства.

Как и Вы, я не держу Ваше письмо в секрете, и оно имеет успех. Многие находят, что ему суждено стать любопытнейшим памятником русской эпистолярной прозы конца XX века, равно свидетельствующим о деградации стиля и нравов. В нем Вы невзначай дали Ваш собственный, редкой выразительности, портрет. Теперь уже не я квалифицирую Ваши поступки последних дней (как это было 24.03.84), а Вы сами даете характеристику себе как личности, сами говорите о себе, что Вы — человек низкий и безнравственный.

Ю. И. Колкер

3 апреля 1984, Ленинград,

помещено в сеть 3 ноября 2010