Отвечаю на письмо, написанное 18 с половиной лет назад: 24 июля 1996 года. Не знаю, ответил ли я в 1996 году; не нахожу моего ответа; даже если ответил, отвечу еще раз, но уже только для себя, не для моей корреспондентки Людмилы А. С-вой, с которой я поссорился и навсегда простился в уходящем 2014 году. Человек она достойный, и письмо ее (которое привожу полностью, хоть и в разбивку по абзацам) ответа заслуживает; оно — капсула с пробой атмосферы той поры.

Мы с Л. познакомились в 1963 году, когда ей было восемнадцать, а мне семнадцать лет. Мы оба жили в Ленинграде, на тогдашней Выборгской стороне, на самой ее окраине. С тех пор и до конца февраля 2014 года мы дружили, с размолвками, но не ссорясь по-настоящему. Наши отношения никогда не носили романтического характера. Начались они жёстким выговором, который Л. сделала мне в связи со своею ближайшей подругой, которую, как Л. считала, я обидел (потом Л. взяла эти слова назад). Продолжились наши отношения в том же ключе: как дружба, причём опосредованная, главным образом через ту самую общую подругу.

Характер Л. имела и имеет жёсткий, сильный. Она очень самостоятельна, хорошо артикулирована и умна от природы, но выросла если не в нищете, то в полном отсутствии культуры, на самом низком из вообразимых культурных уровней советской поры, — и что же? в семнадцать лет, без наставника, не на студенческой скамье, а от потребности, она читала Гегеля и Канта (правда, в переводах), потому что действительно имела философический склад ума. Несмотря на трудную жизнь она не прекращала образовательного чтения и после выхода из юности. Она обладала и обладает поэтическим слухом, вещь вообще нечастая. Она всю жизнь писала стихи, не блестящие, но такие, что при некоторой хваткости, напористости и связях вполне могла бы, поднаторев, стать членом союза советских писателей из лучших.

Однако ум ее должного развития всё же не получил. Тому виной несколько причин, и не в первую очередь отсутствие академического образования. Больше всего тут сказалось своеобразие Л., ее резкость и прямота да плюс ее до крайности неудачно сложившаяся жизнь. Точнее, так: ее неудавшаяся жизнь, ее одиночество — всё это плата за природное своеобразие; своеобразие ведь не всегда вещь положительная, не говорю уж полезная. И в другом отношении Л. развития не получила: она никогда не была замужем, ей не посчастливилось жить с любимым человеком под общей крышей, иметь и воспитывать детей.

Вот еще что очень важно: Л. — случай в ее стране редкий — никогда не была ни антисемиткой, ни филосемиткой; олицетворяла в этом отношении цивилизационную норму, на Западе обычную, а в ее стране почти не встречающуюся. Это тем более замечательно, что среди ее обидчиков были евреи.

Письмо Л., которое привожу, написано, сколько вижу, в переломном году. Россия точно была Россией с момента сбрасывания большевистских вериг и до второй половины 1990-х годов, — может быть (так мне кажется), как раз до 1996 года. Была или пыталась быть. Главная отличительная особенность России XIX века, поднявшая ее в глазах Европы и мира, — обострённая совестливость ее культурного слоя, — сразу заявила о себе в новой, послебольшевистской стране (опять, конечно, в культурном слое), а со второй половины 1990-х это качество вдруг исчезает, сменяется самодовольством с ухмылкой, и не постепенно сменяется, а разом, скачком.

У меня под рукой коллекция писем, в которых эта метаморфоза выступает очень наглядно. Пи́сьма, где ухмылка видна, получены не от самоотверженной самоучки Л., она до такого не опускается, а от представителей рафинированной интеллигенции, от «деятелей культуры», от писателей. Вчера они понимали, какая бездна работы предстоит в стране, где «всё расхищено, предано, продано»; какие усилия всех и каждого нужны для того, чтобы Россия опять смогла занять достойное место в семье народов — после семидесяти лет нравственного паралича и безумия. Вчера эти люди, ни в чём, конечно, сами прямо не виноватые, брали на себя — совершенно в духе России Толстого — часть вины за это предательство человечности, совести и культуры. Но спустя какие-то месяцы им вдруг начало казаться, что всё уже сделано. Умные, совестливые, порядочные люди вдруг точно с лица спали: начали обнаруживать совершенно не свойственное им вчера самодовольство, иные — и с примесью квасного патриотизма.

Объяснение этому только одно: рубль разом налился нефтью. Кремлёвская верхушка услышала воровской окрик «делиться надо!» и стала кое-что отпускать вниз. Многие стали богатеть, притом быстро. Я говорю вовсе не о предпринимателях, не о миллиардерах-нуворишах, которых там так нелепо именуют олигархами. Нет, речь о других. Вчерашние нищие из интеллигенции внезапно, как по мановению волшебной палочки, перешли в средний класс, а то и разбогатели, и без специальных усилий с их стороны, ничего особенного для этого не сделав. Разбогатели — и при этом не поняли, что не бывает таких внезапных обогащений честным путём. Не поняли, что они при этом кого-то обкрадывают… Вижу особняк дворцового типа, отгроханный за какие-нибудь три-четыре года моим знакомым в новом закрытом посёлке. Человек этот талантливый инженер, превосходный специалист. Он всё «заработал своим горбом», никого не обворовал прямо. «У нас в посёлке все работают!» Говорить ему, что он вор косвенный; что где-нибудь в Перми люди голодают из-за его каррарского мрамора, дело пустое: он не услышит.

Моя корреспондентка Л. С-ва не разбогатела, продолжала тяжело работать (с паяльником в руках), однако дела ее поправились, нищенствовать, как год назад, она в 1996 году перестала — и тоже разом, внезапно. В 1996 году (и годы спустя) она всё еще живет в коммунальной квартире, в одной крохотной комнате с престарелой матерью, с полоумной соседкой за стенкой…. Тому, кто не вкусил житья в коммуналке, не стоит и объяснять, что он, этот неслыханный в истории институт, нигде, кроме Совдепии, не известный, — был вполне достаточным средством, чтобы пламенного патриота превратить в антипатриота. Л., у которой своей семьи никогда не было, и тут устояла, антипатриоткой не стала. Наоборот, ее патриотизм окреп вместе с рублём, о чём вот это письмо (адресованное ее подруге и мне) как раз и свидетельствует.

Отвечаю ей по пунктам, абзац за абзацем. Отвечаю, если всю правду сказать, не ей, она этого ответа не получит и не прочтёт, а себе. Конечно, и пишу при этом о себе.

Ю. К.

21 декабря 2014,

Боремвуд, Хартфордшир

«Здравствуйте, господа хорошие.

Откровенно говоря, писать не хочется, не поняли [вы меня] и ладно. Или я говорить не умею, или вы читатель не умеете. Ваш пылкий гнев совершенно неуместен…»

— Не помню, Люсенька, в чём состоял наш «пылкий гнев». Восемнадцать лет прошло, память подводит. Допускаю, что тут ты права; что была с нашей стороны излишняя горячность. Я этим качеством всегда грешил.

«Чуждый еще не значит плохой. Для меня, во всяком случае. Я никого не осуждала, я пыталась искать истоки отталкивания, чуждости или розни между людьми. Если вы чего-то не испытываете, это не означает, что и другие чувствуют или не чувствуют то же, что и вы, и это не значит, что это плохо для вас или для других…»

— И тут тебе не возражу. Мы тут с тобою во всём согласны, от слова до слова.

«Межнациональное общение предмет очень деликатный. И уж если кому и обижаться, так наверное мне. С тех пор, как мы повзрослели, и я стала бывать у вас на [улице] Воинова [в Ленинграде; теперь Шпалерная улица в Петербурге], то и от вас и от ваших знакомцев я столько наслушалась по адресу русского народа, что до сих пор неприятно. Как раз тогда я и стала задумываться над тем, что я-то русская по папе, полесская украинка по маме, в любом случае корни у меня славянские, но я молчала, потому что хотела выслушать, в чем обвиняют, и уяснить, кто обвиняет и почему. И тогда мне был более присущ воспитанный идеологией интернационализм, хотя, надо сказать, вы и ваши приятели много сделали, чтобы во мне наконец стало просыпаться чувство национального достоинства, особенно это тебя, Танечка, касается. Юра все-таки всегда старался быть корректнее…»

— Замечательное качество: сначала молча выслушать, задуматься, а уж только потом возразить. Так и было, Люсенька, подтверждаю. Ты больше слушала, чем говорила. Но речь здесь о 1975-1984 годах. Именно в эти годы мы жили на улице Воинова. Выходит, что до полных тридцати, а то и до тридцати девяти лет, ты о своей национальной принадлежности не задумывалась и о национальном достоинстве не беспокоилась. Отчего же задумалась так поздно? Не оттого ли, что тебя нигде и никогда не унижали в твоём национальном достоинстве и самосознании? Тебе, выходит, и в голову не приходило, что вокруг не всё в этом смысле благополучно.

Теперь вспомни поэтессу Зою Эзрохи, ты могла ее видеть у нас и, уж точно, читала и хвалила ее стихи. Семилетней девочкой Зоя вошла из любопытства в церковь в вашем городе — и ее оттуда вышвырнули со словами: «Иудейка, вон из храма!» Почему ты, человек честный, добрый и совестливый, целых 30, а то и 39 лет не задумалась о национальном достоинстве Зои и еще многих, не испытывала ни малейшей боли за них? Где были твои глаза, твоя совесть? Ты, подтверждаю, была интернационалисткой в самом лучшем, в высоком смысле этого слова. Сама ты никогда в жизни не строила своих отношений с человеком, исходя из формы его носа или цвета кожи, а вот проглядела беду, которая в вашей стране с детства сопутствовала многим миллионам инородцев. Сейчас, когда я отвечаю тебе годы спустя, у меня за плечами долгая жизнь в разных странах, и я знаю из опыта: это беда именно в вашей стране носит ужасающий, бесчеловечный характер. И ты не знала о ней!

Верно: там, у нас на улице Воинова, в 1970-е и 1980-е годы, ты могла слышать от нас и других о том, что в твоей стране, в гуще твоего «титульного этноса» (так, кажется?) не всё благополучно (хоть и не от Зои Эзрохи; она таких обобщений избегала — и, между прочим, по сей день живет в вашем городе). Но отчего так горячилась твоя подруга Таня, с который ты дружишь буквально с пелёнок? Не оттого ли, что она тоже хлебнула русского великодушия, сменив фамилию? В детстве-то и в юности, кажется, вы с нею, неразлучные подруги, национального вопроса не обсуждали; не было для вас такого вопроса. Может, под моим пагубным влиянием Таня так разительно изменилась? Кстати, очень мило с твоей стороны, что мне ты приписываешь бо́льшую сдержанность, чем ей; мило, да вряд ли справедливо, я от природы куда несдержаннее. А если в те годы я был сдержаннее в этом вопросе, то лишь потому, что для меня этот вопрос был старой новостью, для Тани же — новой и животрепещущей. Я-то с детства нахлебался, у меня грунтовка была крепче.

Вернёмся на минуту в нашу юность, Люсенька. Это прелюбопытный опыт: в 1963 году, когда мы с тобою познакомились, мы — ты и я — оба были в совершенно одинаковой степени русские. Даже для меня, уже изрядно хлебнувшего антисемитизма во дворе и в школе (а потом и в студенческие годы), никакого вопроса тут не было, был один сплошной ответ. Я был воспитан в сознании, что я русский; знал, что я родом из русских крестьян и дорожил этим. Я бы тогда драться кинулся с человеком, дурно отзывавшемся о русских… и на того бы кинулся — стыжусь, а признаться нужно, куда деваться, — кто назвал бы меня евреем. Помнишь? Это было. Я этого не придумал.

Что же произошло за эти годы, с 1963-го по, скажем, 1983-й? Во-первых, произошли танины больницы. Я не бывал ни в Освенциме, ни в ГУЛАГе, — должно быть, поэтому (и в силу моей природной горячности) ленинградская больница имени 25 октября стоит у меня в одном ряду с Освенцимом и ГУЛАГом. Эта больница была для Тани пыточной камерой. Таня, хоть я и сидел с нею месяц безотлучно до и после операции (когда позволяли больничные правила) вышла оттуда инвалидом первой группы (то есть смертницей), а из нормальной больницы в нормальной стране вышла бы здоровой. (Группу инвалидности от нее скрыли, пенсию платили по второй группе, а мы нищенствовали, но это сущие пустяки рядом с главным.) Она вышла измученной, искалеченной душевно, изверившейся в человеческой доброте. Она твердила, не переставая: враньё, что боль облагораживает; есть такая боль, когда перестаёшь быть человеком и мечтаешь только об одном: скорей бы умереть! скорей бы умереть! Врачи производили над твоей подругой жестокие опыты (вроде бесконечных пункций), нужные для их диссертаций и совершенно не нужные для выздоровления Тани. Они, эти врачи, как я понял много спустя, могли бы поспешить с лечением Тани и вылечить ее, но они ждали взятки, я не понимал этого, не сталкивался прежде с этой культурой. И не в том дело, что все эти конкретные врачи-убийцы были, сколько я помню, русскими по фамилиям и, предположительно, по крови; они и евреями могли быть или прибалтийцами, я не вглядывался, это всё равно; а в том было дело, что эту взяточную культуру, культуру наживы на человеческом страдании под страхом прямого убийства (там с диагнозом Тани умирали — из-за отсутствия ухода и равнодушия врачей) создали не инородцы, не евреи, латыши или эстонцы, а русские, не в Эстонии или в Латвии (не говорю уж про Израиль), а в России. Нигде больше этого не было и нет — только у вас.

Про врачей сказано. У них всё было завуалировано, шито-крыто, ни к чему не придерёшься. Про советскую власть разговор отдельный, тут национальное по видимости не на первом месте выступает, но всё-таки скажу: на больного отпускали в сутки 56 копеек (официальный курс доллара в ту пору). На всё 56 копеек: на лечение, содержание в больнице и еду. Это, как океан в капле воды, можно вот как увидеть: в палату, где лежат двадцать пять умирающих женщин, через день, а то и раз в три дня входит, пошатываясь, «нянечка» и хриплым голосом спрашивает: «Моча есть?» Мочи обычно не было. Мочу за всеми выносил я. Палату тоже мыл я.

А вот другая картинка. Вот несут двое в белых халатах на носилках наполовину парализованную почти умирающую женщину, семь дней изнывавшую от чудовищной боли без всякой медицинской помощи. На ней живого места нет, она вся — открытый нерв. Ей больно, когда она лежит, а чуть пошевелится — следует взрыв боли, протуберанец боли, то самое состояние, когда мечтаешь поскорее умереть. Эта женщина (твоя подруга, Люсенька) не ела семь дней, потому что при такой всепоглощающей боли человеку не до еды. Несут ее, значит, ее эти добрые люди на жестких пластиковых носилках, накрытых одной простыней, и специально потряхивают, чтоб больной больнее было, да не случайно потряхивают, а намеренно, а чтобы ни у кого вокруг сомнений на этот счёт не возникло, в полный голос, не стесняясь, приговаривают: «Они там (следует любимое в вашей стране словечко, которого я не пишу и не произношу), а мы их на носилках носи!»; скажут, тряхнут — и хохочут. Ответь мне, Люсенька, ты ведь человек честный, где ещё в мире, в какой стране, в каком народе такое можно вообразить? И решишься ли ты мне сказать, что эти изуверы-санитары были исключением из правила? Или, может быть, скажешь, что они — продукт советской системы? На это позволь мне так возразить: ни один подсоветский народ не считал советскую власть своею — только русские. Советская власть — продукт русской истории. Она была штыками навязана эстонцам и армянам, полякам и чехам. Штыками и танками удерживала Москва «народно-демократические республики» от того, чтобы сбросить эту химеру. Советская власть была русским помрачением, ничьим больше, и устроили ее вот эти люди вроде санитаров-изуверов. (Кстати, и самое это словосочетание: народно-демократическая республика, в котором три раза повторено слово народ на трёх языках, — помрачение и помешательство вот этой самой черни, жестокой и невежественной. И ведь жестокость начинается с невежества. Подлость в словооупотреблении прямиком ведёт к подлости в поступках.)

В 1979 году, во время таниных больниц, я впервые спросил себя: русский человек из простонародья, тот самый крестьянин или бедный мещанин, необразованный, но оттого-то и сердобольный, совестливый, подающий нравственный пример богатому барину — не выдумка ли он, не мечта ли великих русских писателей прошлого? Ведь не мог же он в четырех поколениях превратиться в санитара-изувера! Точнее, я и раньше на этот вопрос натыкался, да гнал его, а тут получил прямой ответ. В 1979 году, в больнице имени 25 октября, я перестал быть патриотом вполне и до конца. Я сказал себе: русские — самый жестокий народ на свете; не хочу иметь с ними ничего общего, не хочу больше быть русским.

В 2013 году (я уже знаю об этом, а ты, Люсенька, в своем 1996 году, еще не знаешь) ты попадёшь в больницу, не в советскую больницу, а в русскую, вокруг ведь уже Россия будет, если верить вывеске, — и над тобою будут издеваться совершенно так же, как в 1979 году издевались над твоей подругой (только денежные вымогательства будут открытые). Ты тоже чудом останешься в живых, хотя болезнь твоя будет не в пример легче болезни Тани. Простое описание того, что ты вытерпишь в 2013 году, стало бы готовым обвинительным актом в любой цивилизованной стране, ты по суду получила бы миллионы компенсации, — но в вашей стране не вызывает ни малейшего движения в умах, воспринимается как норма. Не народ ли всё это характеризует, не выражает ли народного характера «титульного этноса»?

Было и другое в этом же роде. В январе 1982 года, на пятом месяце беременности, Таня просидела в приёмном покое больницы имени Куйбышева (ныне Мариинская больница) шесть часов — после того, как, говоря вашим медицинским языком, у нее «воды отошли». На седьмом часу ее переодели и в одном больничном халате на голое тело и драных больничных шлёпанцах провели из одного корпуса в другой, а на улице лежал снег и стоял двадцатиградусный мороз. Понятно, что о спасении ребёнка речи уже не шло: спасать пришлось Таню. А рядом с Таней, в соседней с нею койке, лежала там совсем молоденькая женщина, по вине врачей потерявшая не только ребёнка, но и способность рожать, и тоже уцелевшая чудом — да как? родные покупали ей какое-то дорогущее лекарство, которого в больнице не нашлось!.. И это не последняя из моих сказок о тысяча и одной ночи в стране самых задушевных, самых сердобольных на свете людей.

С таниными больницами кончено. Теперь скажу о себе. Это ты тоже могла услышать на улице Воинова. Меня вырастили в сознании, что я русский. Не только моя русская мать, но и мой еврейский отец никогда — за все годы моего детства и юности — ни слова не сказали мне о евреях и еврействе (мать, положим, и не знала ни слова; с грехом пополам окончила советскую школу в 1929 году; отец же был ассимилятор в духе Нордау, стоял, как я понял после его смерти, за «самороспуск» еврейского народа). Самое слово еврей в семье не произносилось. Во мне всё было русское, без изъятья, включая и внешность: вздёрнутый нос, русые волосы, серые глаза. Я уродился в мать. Но чем дальше я входил в возраст (нос при этом стал почему-то опускаться), тем чаще я видел, как люди в лице меняются, услышав или прочитав мою фамилию. Я, понятно, утешал себя (и другие интеллигентные люди поддакивали): это всё советская власть, это не русский народ, он-то душою чист, добр и сердоболен. Ну, нашёлся наверху дурак, выпустил дурацкий указ евреев (даже русских по паспорту) в университеты не пускать и на работу не брать, вот людям и приходится быть хуже, чем они есть, а вообще они в еврее души не чают. С этой верой я и жил. С нею, когда обстоятельства вынудили, ушел из научных работников в истопники, — а там, в этих котельных кругах, в полуподполье, все вокруг оказались не просто истопники или сторожа, но писатели, художники, философы и музыканты, богословы даже, всё сплошь интеллектуалы из так называемой второй культуры, культуры нравственного сопротивления большевизму. Уж тут-то антисемитизму не место, обрадовался я. Уж тут-то перед нами задушевный русский народ, с его жаждой правды, богоискательством, всемирной отзывчивостью, прямой продолжатель России Пушкина и Толстого. Но именно тут антисемитизм выступил нагляднее и непригляднее всего. Оказалось, что еврею нет места в этих кругах, если он помнит, что он еврей. Оказалось, что русской культуре ему разрешено служить только через отказ от своего еврейства, через стыдливый уход от этого неприятного, неприглядного факта его биографии. Скажи мне теперь, Люсенька, мог ли я остаться патриотом? мог ли продолжать считать себя русским?

В следующем абзаце ты пишешь:

«Что касается православия, то оно никоим образом не повинно в тех мыслях, которые были изложены в прошлом письме. Вера моя не более чем голос совести и самоосуждения».

— Прошлого твоего письма я не нашел; как именно и что там было сказано, не знаю. Роюсь в моём архиве. Может, еще найду это письмо, а может, и не успею, — о совести же и о православии написать хочу сейчас, потому что это будет прямым продолжением моей исповеди. Ты ведь не можешь не видеть, что это письмо исповедальное, и, будучи религиозным человеком, конечно, понимаешь, что исповедь всегда есть форма богоискательства, как вообще любая проза, а уж стихи и подавно (даже если сочинитель, подобно мне, полный и стопроцентный атеист).

Вера как голос совести и самоосуждения — золотые слова, прекрасная и точная формулировка. Спасибо тебе за них. В те памятные годы на улице Воинова, в 1980-е, а еще больше в 1970-е, я бы подписался под ними с присущей мне горячностью. Может быть, ты вспомнишь: я жадно искал Бога, эти поиски заслоняли всё, кроме заботы о близких, о тех, кто от меня зависел (не только твоя подруга, но и наша с нею дочь болела). Стихийная религиозность была содержанием моей жизни. «Не может быть, чтобы весь этот ужас вокруг нас, все эти беды и несправедливости — танина болезнь, наша непроглядная нищета, жуткая унизительная советская служба в псевдонаучном учреждении, беспросветный советский мрак за порогом нашего дома, лютая чернь на каждому углу, дутая идеология из каждой щели, — не может быть, чтобы всё это не имело какого-то высшего смысла; ведь если так, то мы — не люди; нам и родиться на свет не стоило, и жить не стоит!» Мои стихи той поры, слабые, незамечательные, но, решаюсь думать, пронзительные, тому свидетельство.

Не я один переживал подобные чувства. Почти все наши интеллигентные друзья в 1970-е годы крестились. Это было, конечно, выводом из их богоискательства, их честным нравственным порывом в духе твоих слов, — но это было еще и эскапизмом, бегством от подлой советской власти, подлой русско-советской черни. Крестились все вокруг в православие: и физики, и лирики, но преимущественно всё же гуманитарии, и часто делали это с вызовом (помню лишь одну женщину, тайно крестившуюся в католичество). Среди новых выкрестов в православие были очень заметны евреи, они чуть ли не составляли большинства и уж точно задавали тон в этом движении. Они промышляли прозелитизмом с пылом, со страстью (иудею, в отличие от христианина, прозелитизм запрещен). К Тане, в период ее страшных мук в больнице имени 25 октября, стала ходить Лариса Р., еврейка по крови, православная по вере, с уверениями, что лишь крещение избавит ее, Таню, от мучений. Поэты Б. Л. и В. Х. из числа наших ближайших друзей, тоже православные из евреев, не жалели слов и душевного пыла, чтобы склонить нас к благодати. И что же? Я заколебался. «Голос совести и самоосуждения» не умолкал во мне ни на минуту, подталкивал именно в этом направлении. Не стыжусь признаться: я был на шаг от того, чтобы последовать примеру многих и стать под кропило. Не особенно горжусь тем, что не встал. Крестись я в ту пору, сегодня «голос совести и самоосуждения» сказал бы мне, стопроцентному атеисту, искавшему и не нашедшему Бога, что шаг этот был ложным и постыдным. Но себя тогдашнего я оправдываю. Моя растерянность, мой ужас перед той ужасной действительностью делают эту мою слабость извинительной в моих глазах.

Ты не употребила слова грех, но оно тут, рядом с совестью и самоосуждением. Все три слова соотнесены больше с нравственностью, чем с верой в Бога. Слово религия, между прочим, в своём изначальном смысле, покрывает только их, синонимично слову совесть, — и никакого Бога или бога в виду не имеет. Сперва боги, а потом и Бог, пристроились к слову религия в ходе изменения его смысла, и сегодня, конечно, религия и Бог — синонимы.

Этимология вообще поучительна. Русское слово совесть, так тесно связанное для нас с Богом, изначально имеет в виду только земное: только людей, общество, мир. Совесть всего лишь совместная весть, весть (мысль, правда), известная многим и разделяемая многими. (Потому-то, между прочим, я, атеист, и думаю, что Бог, во всём его нерукотворном величии, — продукт человеческий, мирской, социальный, самовыраждение большого человеческого коллектива; потому-то и не верю ни на малюсенькую тютельку в какую бы то ни было потустороннюю жизнь с возмездием и воздаянием.)

Я не крестился. Бог миловал. Потом, году этак в 1983-м, когда я увлёкся еврейским прошлым, я формально не принял иудаизма. Ни к какой другой вере или конфессии тоже не примкнул. Мой индивидуализм взял верх над моим богоискательством, вытеснил богоискательство. Оказалось, что нет на свете такого коллектива, коллектива спасающихся или коллектива избранных (при ближайшем рассмотрении это одно и тоже), к которому я хотел бы примкнуть. Оказалось, что есть на свете только два коллектива, с которыми я (пока, на сей день) не порываю добровольно: семья и человечество.

В моём представлении коллектив и Бог нерасчленимы, нераздельны; скажу еще раз: Бог (или боги) — продукт биологический и социальный; более того: дочеловеческий. Предощущение Бога только артикулировано человечеством с его гипертрофированной нервной системой, присутствует же и в более низких биологических коллективах, лежит в основе любого биологического коллектива, идёт ли речь о муравейнике или о сосновом боре, — ведь коллектив есть форма существования живого. Если бы существовало живое существо самодостаточное, не нуждающееся в себе подобном, пусть сколь угодно разумное и в принципе бессмертное (как мыслящий океан в Солярисе), ни в каком боге нужды бы у него не обнаружилось; самая идея бога показалась бы ему абсурдом.

Выйдя из детства, а потом из студенчества, с их весёлым, упоительным, обволакивающим, но ни к чему не обязывающим коллективизмом, из атмосферы, проникнутой сознанием, что «я всем нужен», я оказался перед вопросом: кто я и зачем? Как и многие в сходном положении, я чувствовал себя сосудом, наполненным до краёв драгоценной влагой, которая вдруг оказалась никому не нужна. Говоря другим языком, моё биологическое задание представилось неосуществимым, причины же были социальные, и о них уже сказано; если совсем коротко, причиной была советская власть и выпестовавший ее народ с его животным антисемитизмом. Биологическое задание, совершенно общее для каждого живого существа, на другом языке — смысл жизни, состоит в одном: переступить через себя, продолжиться за пределы своей биологической жизни. У былинки и у муравья с этим просто: роди себе подобных; чем больше родишь, тем больше твоя жизнь удалась. У человека дело осложнено жаждой творческой, жаждой совершить нечто, о чём долго будут помнить. Эта жажда может снедать человека в течение всей его жизни, но ее пик всегда приходится как раз на годы половой зрелости, недаром всё гениальное сделано или открыто молодыми. Если препятствий к осуществлению твоего биологического задания нет, о Боге ты не вспомнишь. Если препятствий много, если на дворе советская власть в проклятом Ленинграде, а у тебя нет ни работы, ни жилья, Бог тут как тут, выскакивает, как чорт из табакерки, и ты вздыхаешь с облегчением. Ты несёшь Богу свой непочатый сосуд драгоценной влаги и молишь его: возьми! им не нужно, возьми Ты, пославший меня в этот окаянный мир!

Понятно ли я говорю? Если нет, вот пример из жизни. Сергей Есенин — соберись с духом — начинал свою жизнь страстным богоискателем. Пи́сьма не оставляют в этом сомнения. С шестнадцати до двадцати лет он занят только одним: поисками смысла жизни и Бога. Он ищет Бога в друзьях и дружбе, в книгах (в том числе и философских; читал он порядочно), в поэзии, в любви (поначалу совершенно целомудренной), в аскетизме (да-да!), в университете (ибо он учился; и родом он, конечно, не крестьянин, а городской приказчик). Его бросает из стороны в сторону. Подвернись ему в эти годы умный богослов, он мог бы стать монахом (хоть, конечно, и ненадолго). Но вот наступает 1915 год, и поиски смысла жизни у Есенина прекращаются раз и навсегда. Ему 20 лет; перед нами Есенин, которого мы всегда знали. Что же случилось? А пустячок-с: в 1915 году его стихи разом начинают печатать пять московских газет (преимущественно бульварных), он стал известен, вскоре и знаменит; у него появились свободные деньги (писателям в ту пору платили). Смысл жизни найден разом, в одночасье. Появилась твёрдая надежда продолжиться за предел своей биологической жизни своими стихами. Детей можно не рожать (что он рожал, не его вина; воспитывать-то он никого не воспитывал), дети — низшая ступень творчества. Семья (у евреев есть высказывание: «семья выше синагоги») — тоже путь к Богу, но для слабых, для тех, кого печатает одна газета, да и то изредка.

Это всё сказано и о нас с тобою, Люсенька. Это ко всем приложимо. В 1963 году мы с тобою были во всех смыслах вместе, не только в том, что мы оба были русские советские молодые люди и даже комсомольцы. Наши культурные интересы, ценности и ориентиры совпадали или почти совпадали. Об этой жизни мы знали одинаково мало. Ума и «способностей» нам было отпущено примерно поровну. Посмотри же, как нас разнесло за какие-то полвека! Мы во всём расходимся. Но главное наше расхождение касается Бога. Мне посчастливилось сносно осуществить отпущенные мне от природы скромные способности. Не повторю за Пастернаком «всё до мельчайшей доли сотой в ней оправдалось и сбылось» (почему это, к слову, «сотая доля» у него «мельчайшая»?!), хотя иногда и такое искушение возникает. Нет, у меня многое не сбылось, но тот самый сосуд с предположительно-драгоценной влагой я, сверх всяких ожиданий, вычерпал основательно, мне повезло, у тебя же твой сосуд с влагой не менее драгоценной остался почти нетронутым, и, конечно, не только по твоей вине, а так жизнь сложилась. И вот ты — верующая, а я атеист. Моя картина мира, как таковая Лапласа (он, кажется, Наполеону это сказал), «в гипотезе о существовании Бога не нуждается»; твоя — нуждается.

Возвращаюсь к твоему письму:

«В церкви я бываю раз в году, но в первооснове, в существе моей религиозности (о чем можно сказать только с большой натяжкой) лежит не мода, не традиция, не воспитание или философия, а нечто запредельное, мистическое. Потому что не я пришла к вере, а она пришла ко мне. Я же рассказывала: начиная с пятнадцати лет мне стали сниться церкви — храмы, соборы, церквушки, часовни. Хотя до снов я вообще не интересовалась этой темой, церквей боялась и избегала проходить мимо них, от вида куполов на меня находил ужас и бросало в дрожь. И если бы не сны, я бы наверное никогда не вошла ни в одну церковь. А сны меня не просто успокоили, а заронили что-то волшебное, действительно божественно прекрасное. И красоты такой ни в одной из реальных церквей я не видела. И такой музыки никогда в жизни не слышала, как во сне в храме. И снились мне именно русские церкви. Вот так и зародилась моя вера, даже не вера, а упоение и упование на мир иной, невыразимо прекрасный».

— Да, Люсенька, я помню твои рассказы о снах и церквах. Они в ту пору, в пору моего богоискательства, произвели на меня сильное впечатление. Разумеется, не мода привела тебя к вере. Я и в 1996 году так не думал, не уподоблял тебя тем, кто при смене режима из комсомольцев стали богомольцами и перемены в себе не заметили, а таковых было много.

И сейчас эти твои слова, которые привожу, хороши и подлинны. Очень верно, что Бог не сводится к «голосу совести и самоосуждения». Можно жизнь прожить в сознании своей греховности и ни в какого Бога не верить. Мистическое начало, пережитое тобою с такой силой, — вот основа подлинной веры. Знаю это не только из книг, а — странно вымолвить — на собственном опыте. И со мною было такое. Было да прошло… Почему, не объясняю; всё уже сказано, а повторить нельзя, потому что рядом с твоими словами, такими поэтическими и задушевными, мои аргументы мне самому, боюсь, покажутся пошлостью.

Но по поводу следующих твоих слов я тебе возражу.

«А ты и тут, Танечка, не раз плюнула мне в душу, не понимая того. Помнишь, как ты Р. осуждала: мало того, что она носится во всеуслышание с интимным, т.е. с верой, так еще и в Христа — передаю смысл, не цитирую. Я же чужую веру не пинаю, хотя всё кроме православия мне чуждо, интересно, но не моё — не возникает того самого мистического соединения с запредельным…»

— Допускаю, что Таня погорячилась в чём-то. Не верю, что она плюнула тебе в душу, Люся. Вспомни, кстати: твоя подруга после своего больничного ужаса в 1979-1980 годах, всё ещё с этим ужасом перед глазами, по выходе из больницы крестилась. Мистические состояния, о которых ты говоришь, ей тогда были знакомы; не исключаю, что и сейчас не чужды (в отличие от меня, она, кажется, не полная атеистка, хоть в церквах на моей памяти не бывала). Я знаю ее как деликатного человека. Твои слова о плевке в душу кажутся мне преувеличением.

Насчет же тобою упомянутой Р. скажу, что в ней, при всей подлинности ее веры и других достоинствах, всё-таки было что-то ханжеское, что нас от неё в итоге и оттолкнуло.

Повисают в воздухе и твои слова «мало того, что носится с верой… так еще и в Христа». Я напомню тебе, что Р. родилась еврейкой. Для меня (вероятно, и для Тани) совсем не одно и то же твоё возвращение к вере твоих предков и обращение Р. к христианству с отказом от веры ее предков, — чем, если говорить о форме, о словах, и объясняется танино «так еще и в Христа».

Знаю и признаю твой (и Р.) главный довод: истинная вера снимает все мирские соображения вроде высказанных мною; истинный Бог обращён ко всем в равной мере. Можно твой довод и проще передать: истина отметает традицию. Но для атеиста Бог риторическая фигура, а не истина, традиция же, как неоднократно показала история, иной раз вздор, предрассудок, но чаще — совесть, выработанная многими поколениями совместная весть, важная правда наших дедов и прадедов, и в этом смысле она умнее самого умного из нас. Помнишь у Боратынского: «Предрассудок! Он обломок древней правды…»? Можно последовать совету из одной песни: «отречёмся от старого мира, отряхнём его прах с наших ног», а можно и поостеречься. Слишком часто этот прах оказывался частью нашей души.

С религиозной точки зрения обращение Р. поступок безупречный; она ведь откликнулась на зов совести, на голос Всевышнего. С точки зрения атеиста, бережно относящегося к традиции и в зов Всевышнего не верящего, это поступок неосмотрительный. А с точки зрения еврея (кто же больше дорожит традицией, чем евреи?) это поступок даже и некрасивый. Заметь, что у евреев атеист остаётся евреем и не осуждается; ну, не открылся человеку Бог — что тут поделаешь! Особенность этой древней традиции вот в чем: она знает, что несёт в себе божественную истину, а в чём заключается эта божественная истина, не знает и постичь не пытается. Божественное не постигается человеческими средствами, не поддаётся исповеданию; исполняй — и причастишься, а дерзостную мысль обуздай. Потому-то у евреев крестившийся еврей перестаёт быть евреем. Конечно, и с точки зрения христианства он больше не еврей, ведь в христианстве — симпатичнейшая черта этой религии — «нет ни эллина, ни иудея».

Вот здесь и зарыта собака. Крестись Р. в католичество, действительно не знающее ни эллина, ни иудея, мы с Таней поостереглись бы осуждать ее. В ее же поступке нам почудилось невольное, бессознательное приспособленчество. На дворе стояли страшные своим умственным и нравственным штилем 1970-е, потом 1980-е годы. Марксистский интернационализм приказал долго жить. Не то что диссидентство или «деятели культуры» (в первую очередь «советские писатели»), сами кагэбэшники в эту пору большевичили уже только по инерции и по должности, а по умолчанию, по велению сердца прямо тянули в сторону православия и квасного патриотизма. Это был поворот к национализму, для иных и к шовинизму. Православие — в резком контрасте с католичеством — было в сознании всех этих групп религией национальной, русской. Крестившись в православие, Р. из евреек перешла в русские.

Я вообще не люблю христианства, но из всех его разновидностей больше всего не люблю московское православие. Вижу в нём движение мирское, тягостно-материальное и узко-национальное, привязанное к предметному миру больше, чем к духовному, не о небесном спасении пекущееся, а о довольстве земном, не о братьях во Христе, а о братьях по языку и обычаям. Берём самую светлую, как уверяют, фигуру этого движения, из овеянной преданиями старины: Сергия Радонежского. Отчего о нём так часто вспоминают русские православные, крестившиеся в 1960-е, 1970-е и 1980-е годы? Этого нельзя отрицать: в первую очередь оттого, что он благословил князя на Куликовскую битву. Сергий — фигура политическая, патриотическая, олицетворение победы над «татарвой». Его духовный подвиг ничем не замечателен, таких отшельников и подвижников вообще немало было; его богословия нет. Были, конечно, подвижники, больше помышлявшые о Боге, меньше о битве, но их имена отошли на второй план или вовсе забыты. Помнят патриота.

О том, что русское православие всегда хотело быть религией узко-национальной, свидетельствует и тот факт, что знаменитый Филарет, отец первого Романова, заставлял русских, приехавших в Москву из Речи Посполитой (из Киева, Минска, из тех частей Республики, которые в ее составе так и назывались: Русь), повторно креститься из православия в православие, точнее, из православия в московское православие. Факт поразительный, чести московскому христианству не делающий.

Мирская сущность московского христианства очень наглядно выступает в его вековом сотрудничестве с мирской властью. Вспомним, как в 1943 году оно кинулось лобызать стопы Сталину, когда тот, сильно испугавшись нацистов и следуя их примеру на оккупированных территориях, разрешил открыть церкви в Москве. Это было совершенно в духе всей предшествовавшей истории московской церкви. Патриарх и митрополит всегда стоят полусогнувшись перед кремлёвским владыкой, который их назначил и может в любую минуту отшвырнуть, сослать в Соловки. И как раз эта особенность, эта покорность власти, взятая из Византии, но там никогда не доходившая до такой угодливости, такого раболепия и низкопоклонства, до качеств, в Москве совершенно обычных, отличает русское православие от всего остального христианства. Западной церкви мы (даже если мы живём не на Западе) обязаны многим таким, что не в первый момент идёт в голову при мысли о церкви, — мы обязаны ей ключевыми элементами цивилизации, где среди самых последних, если только чуть-чуть напрячь воображение, окажется, например, гигиена, на первом же месте — и тут уж без всяких усилий воображения — идут наши свободы и правовая защищённость. Все западные свободы и права человека выросли из противостояния церкви и государства. И ничего подобного не дала история Московии и русского православия.

О сегодняшней московской церкви можно говорить, а можно не говорить. Она позорна, похабна. Вспомни историю с часами теперешнего патриарха стоимостью в сумму, на которую можно было бы накормить миллион голодных, и ответь мне — потому что я, жизнь прожив, так и не понял, — зачем подобные часы могут быть нужны человеку, пусть хоть набобу, не то что священнику; они что, точнее время показывают? Но это бы ладно; ну, оказалось ничтожество на святом престоле; ошиблись иереи, избрав такого; бывает. Но сами-то иереи что творят? Льва Толстого опять предают анафеме, отлучают от церкви. Появились издания Сказки о купце [sic!] и работнике его балде. Конечно, некоторая правда тут проглядывает: патриарх с часами смахивает на купца. Но он не только купец. В последние два десятилетия, в западном мире и в Израиле, при мне, на моих глазах, его предположительно духовная, а на деле очень брюховная братия всеми неправдами захватила всё недвижимое имущество западной русской церкви, ушедшей в эмиграцию после 1917 года, а заодно — и еще многое из православных земель и зданий, что плохо лежало в западных странах. В Лондоне прихожане покойного Антония Сурожского, обобранные до нитки московскими братьями, ушли всем приходом к константинопольскому патриарху; я знал Антония лично (мы сошлись на любви к Боратынскому) и счастлив за него, что он не дожил до московских грабителей в рясах. В итальянском городе Бари (спасибо покладистости итальянского правительства и его постоянной мысли досадить Ватикану) захватнический набег Москвы так нагляден, что к церкви св. Николая и приближаться неприятно; всё вокруг кричит тебе по-русски: «Николай наш!». Но Николай не ваш, Люсенька. Он даже не православный, он общехристианский. Ему тоже повезло: он, счастливчик, не дожил до московского имперского православия.

Возвращаюсь к твоему письму от 24 июля 1996 года:

«Что касается чтения "агиток Памяти", то и смешно, и досадно. Я абсолютно самостоятельна в своих суждениях и не поддаюсь ни гипнозу, ни агитации, ни стадному чувству. Что сама думаю, то и говорю, и прежде чем воздуси сотрясать понапрасну, лучше попробовать меня понять, изначально веря в мою добросовестность и доброжелательность. Агиток "Памяти" я и в глаза не видела, и слыхом не слыхала: газет не читаю, а по телевизору Е.Б.Н. [Ельцин] и его команда. Видимо, у вас пунктик, дорогие мои, который сами же и раздуваете…»

— Не верю, что Таня могла поставить под сомнение твою самостоятельность и добросовестность или говорить о присущем тебе стадном чувстве. Конечно, и в сочувствии Памяти ни она, ни я ни на минуту тебя не подозревали. Думаю, что Таня могла обратить твоё внимание на какие-то совпадения твоих слов со словами этих недоумков (ведь это нужно признать: первая отличительная особенность всякого антисемита состоит в том, что он глуп; да-да, и Шафаревич не исключение; «специалист подобен флюсу», знаешь сама). Но, повторяю, письма́ Тани я пока не нашел, и тут говорить нечего.

Занятно, что о Памяти сегодня, в 2014 году, и самая память простыла. А ведь лет этак пять после отмены большевизма, а то и больше, люди ждали еврейских погромов, слухи о которых распускались сверху настойчиво, планомерно и, главным образом, через эту Память.

Занятно и то, как ловко устроители этой организации придумали ей имя. Человеческая память (я говорю не о генетической памяти) — начало совести, первый шаг в сторону совести, но шаг такой громадный, что без большой натяжки можно сказать, что память и есть совесть. И что же? В этой-то Памяти как раз никакой памяти и не было! Вся память этих людей ушла в название, а головы их были пусты. Почти каждое их утверждение было правдой-с-точностью-до-наоборот.

Жалко, что из твоего письма нельзя понять, какой наш «пунктик» ты имеешь в виду. Если антисемитизм, то, пожалуй, у меня такой пунктик есть — или, скорее, был. Из побудительных причин, заставивших меня эмигрировать, антисемитизм твоих соотечественников (в котором тебя мы ни на крохотную секунду не подозревали) был на первом месте. Сейчас, впрочем, я только помню об этом. Тридцать лет свободы от этого животного антисемитизма вокруг отучили меня переживать его на чувственном уровне. (Говорю «животного», потому что не могу подобрать лучшего слова; собак и кошек, всех, сколько их было, обидеть не хочу; они антисемитами не были.) Антисемитизм же как отталкивание от чужого, без черты оседлости и газовых камер, я, что называется, уважаю. Я не люблю христианства, потому что держусь другой веры: атеизма. Совершенно так же последовательный христианин, честный и во всех смыслах достойный человек, должен, по моим представлениям, не любить иудаизма (мусульманства, буддизма). В таком антисемитизме я никакой беды не вижу.

Ты продолжаешь:

«И при чем тут перечень знаменитостей еврейско-русских? Письма́ вашего перед глазами не держу, засунула куда-то в книжку, но помню только, что Юра укорял Пастернаком и Мандельштамом, совершенно, на мой взгляд не кстати…»

— Не кстати, Люсенька, на все сто процентов не кстати! Только этого не было. Не могло этого быть в такой форме. Не мог я выставить в качестве аргумента в споре пресловутый «список моих прославленных братьев». Не то что в 1996 году не мог, а и в начале 1980-х не мог. В твоём замечательном письме есть исповедальные нотки. Моё ответное письмо, вот это, тоже исповедь. Как я принял на веру твои слова о снах и откровении во сне, так и ты прими на веру мои, потому что здесь уже не доводы, а признания, и подкрепить их нечем. Так вот: при первых проблесках моего интереса к еврейской традиции и истории в начале 1980-х, когда я вглядывался в тексты Иеремии и Мартина Бубера, мне попала в руки одна из таких брошюр, по-английски, которая, кажется, прямо так и называлась: Наши прославленные братья, понятно, с портретами Эйнштейна и еще многих на обложке. Я эту брошюру читать не стал. Я вспомнил высказывание: гордиться тем, что я еврей (русский, армянин и т.п.) не умнее, чем гордиться тем, что я родился во вторник (ты, к слову сказать, родилась в пятницу, а я в четверг). Сам-то я что из себя представляю? Гордиться прилично только своими достижениями. А они у меня скромны. Я слышал эти великие имена. Я изумляюсь тому, что могу находиться в отдаленном родстве с великими, но этим всё исчерпывается, говорить тут больше не о чем.

Дальше, Люсенька, ты переходишь к тому, что было главным в моей жизни на протяжении десятилетий: к русской поэзии. Может быть, это самая важная для меня часть твоего письма. Всего, что в связи с этим подняли во мне твои слова, сказать не смогу, тут не письмо требуется, хотя бы и такое длинное, как это, а фолиант. Не смогу — но, может быть, я уже почти всё и сказал об этом, потому что сочиняю и публикуюсь уже очень давно. Да и тема эта теперь, в 2014 году, не столь животрепещущая для меня, чтобы говорить о ней много.

Ты пишешь:

«Мандельштам — гений, а Пастернак мне именно чужд. Уж не знаю, что тут в основе неприятия, но он меня часто даже раздражает беспардонностью языка и творческих приёмов, а уж поздний и вовсе скуку нагоняет.

Мандельштам же, будучи гением, наднационален; сколько бы он ни был русским евреем, мне он близок…»

— Во-первых, гений, если приглядеться, — не степень таланта, а степень одержимости, иначе крылатые выражения типа «гений это терпение» (Бюффон), «предвещает гениальность лишь упрямство» (Стендаль) и т. п. были бы только смешны, не стали бы крылатыми, не остановили бы нашего внимания и не заставили бы задуматься. Я впервые споткнулся и задумался в юности, над какой-то французской переводной книжкой, где подробно объяснялось, почему Жорж Санд посредственна как писательница, а вместе с тем тут же она была названа гением. Если принять это представление, то Пастернак и Мандельштам оба гении, гениальна и Цветаева, гениален даже Маяковский, поэт неудачливый, своими стихами, сегодня мёртвыми, как птица дронт, едва дотягивающий до имени поэта, не попадающий, по-моему, в первые два десятка своих современников. Гений — это не о качестве, это о количестве. Недаром слово это родственно слову джинн, является его разночтением, что очень наглядно в западных языках, а в русском скрадывается.

Во-вторых и в-главных, Пастернака очень можно не любить, и я, в юности премило пастерначивший (ты ведь помнишь мои стихи 1970-1971 годов?), не люблю его совершенно так же, как ты, хотя гениальность его для меня несомненна. Подписываюсь под твоими словами о «беспардонности его языка и творческих приёмов». Это, Люсенька, попадание в десятку, — с той оговоркой, что мысль твоя, мне совершенно понятная, не прояснена, не прописана тобою до конца и многим могла бы показаться беспомощной. Многим, но не мне.

Я считаю низкой пастернаковскую рифму (как и рифму, Маяковского, конечно), — рифму надуманную, выдуманную. У рифмы нет самостоятельной партии в высокой поэзии. Чем она незаметнее, тем вернее делает своё дело. Рифма — служанка, которой подобает быть исполнительной, опрятной (непременно в белом фартуке) и молчаливой. Рифма выпяченная в том или ином смысле, как, например, у Евтушенки, всегда прикрывает душевную пустоту и умственную скудость. Она рассчитана не на читателей с воспитанным вкусом, для которых неожиданных рифм просто нет, а на слушателей в громадном зале, на эстраду, на экзальтированных дам, пришедших на концерт, за острыми ощущениями, которым саксофон всегда милее рифмы. В вычурной рифме больше от цирка, чем от балета. Знаю, что Пушкин один раз называет ее подругой, но в другой раз она у него именно служанка. Лучше всего ее воплотил в образе Боратынский: у него она голубь ковчега. Но не в авторитетах дело, вглядись в мои доводы, они сами по себе убедительны.

Поделюсь с тобою одним драгоценным для меня воспоминанием. Тридцатого декабря 1997 года (до твоего письма, на которое отвечаю, но уже очень, очень давно) я читал стихи в библиотеке израильского города Реховота, пригорода Тель-Авива. В этом городе находится знаменитый институт физики имени Вайцмана, и русская публика там очень интеллигентная, стихи предположительно любящая. Меня хорошо слушали. После чтения мне задавали вопросы, подтвердившие, что слушатели собрались не случайные. Но тут одна женщина сказала мне:

— Я не слышу у вас рифмы!

Я ответил ей примерно теми же словами, которыми отвечаю тебе, хотя, вероятно, более сбивчиво и, как это у меня часто бывает, несколько бестактно. Я сказал ей, что ее вкус испорчен московскими эстрадными крикунами и кривляками, затейниками-конферансье, выдающими себя за поэтов; что рифма, которая слышна, обыкновенно сценична и цинична; что это дешевый сценический эффект вроде бога из машины. Не знаю, поняла ли она меня, но ее слова о моих стихах были и остаются одним из лучших услышанных мною в мой адрес комплиментов. Рифма не должна быть слышна. Дело не в ней. Пастернак по части рифмы плох.

Конечно, не с Евтушенки или Ахмадулиной началось это безобразие в рифме, к моменту их появления уже очень не новое. Началось всё с пресловутого серебряного века, где было куда больше меди, чем серебра. Почему? Что тогда случилось с людьми? Ведь и Мандельштам, и Цветаева, и даже Ахматова — все отдали дань безобразной, уродливой рифме (устоял только Ходасевич да некоторые поэты второго ряда). Потому, что люди часто не умеют распорядиться нахлынувшей на них долгожданной свободой. От свободы шалеют, как от вина. Вырвавшись из рабства насильственного, люди с испугу бросаются опрометью в рабство добровольное. В политике это очень наглядно произошло и хорошо прослежено мыслителями. Но и в эстетике творилось ровно то же самое: возьми хоть живопись. И, конечно, Маяковский был и остаётся в этом смысле гением всех времён и народов. Он завершил этот процесс самопорабощения в поэзии: вытравил из неё всё высокое, подменил высокое низким. Он упивается низостью, а низость есть отрицание поэзии. Потому-то, если говорить о стихах, Маяковский не «красный гигант», а коричневый карлик. Началось же всё с пустячка: с горбатой, крикливой, подлой рифмы.

Конечно, «беспардонность художественных приёмов» у Пастернака не сводится только к рифме, но смысл этой беспардонности в других приёмах, в которые не углубляюсь, совершенно тот же. Здесь мы согласны.

Где мы не согласны, так это в оценке позднего Пастернака. Именно позднего Пастернака (у которого рифма почти всюду становится честной) я люблю… люблю, во всяком случае, несколько из стихотворений доктора Живаго, в первую очередь Рождественскую звезду. Это стихотворение полное и стопроцентное чудо, высочайшая вершина русской поэзии. Здесь не только наглая рифма пропадает, здесь облегчается и почти сходит на нет тяжёлая, вязкая, подчас гнетущая материальность Пастернака, столь характерная на протяжении всей его жизни, его приземлённость, его сытость, его противная физиологичность. Бестактность тоже, да-да. Ведь это оспорить нельзя: его стихи на смерть Цветаевой столь же блистательны, сколь и бестактны, его «лесная шишига» спермой сочится — над страшной, над ненайденной по сей день могилой несчастной самоубийцы. Столь же блистательны Зимняя ночь или «Никого не будет в доме», и хоть бестактность в них приглушена, сводится к физиологии, зато уж физиология доведена до той самой твоей «беспардонности». В юности, помню, я упивался этими стихами. Не освободился от их магии и сейчас. Но, конечно, духовность в них не ночевала, отброшена за ненадобностью. И так всюду в его стихах.

Ну, и нелепостей у Пастернака полно. На одну из них, сколько помню, ты же мне и указала: «Всем корпусом на тучу ложится тень крыла».

Вот моя давняя догадка, никем и никогда не высказанная: лучших своих стихотворений Пастернак никогда бы не написал как Пастернак; он мог их написать и написал только как доктор Живаго. Пастернак позволил доктору Живаго простоту и естественность (в том числе и в рифме), которых он не мог позволить Пастернаку. Путь к сердцу, к душевному и к духовному — открыт только через простоту и естественность; изощрённость закрывает этот путь, как печная заслонка пламя.

И последнее о Пастернаке. Если бы «оригинальность и самобытность» в самом деле были первыми достоинствами поэта, как утверждают пошляки, то Пастернак не знал бы себе равных в XX веке. Мало кого можно в этом смысле поставить с ним рядом (я, между прочим, ставлю упомянутую Зою Э.), да не в этом дело. (Разумеется, оригинальность и самобытность без естественности даже и обсуждению не подлежат; мало ли что можно напридумывать в духе Кручёныха и других кривляк.)

А вот Мандельштам, тобою любимый, куда традиционнее Пастернака, оригинальности в нём меньше, и гений он, в моей дефиниции, куда как меньший, зато уж как поэт он ничуть не меньше Пастернака. Люблю его больше Пастернака, но тоже выборочно, а кое-что и совсем у него не люблю.

И когда ты говоришь, что «Мандельштам, будучи гением, наднационален; сколько бы он ни был русским евреем, мне он близок»», ты права с поправкой на слово гений. Мандельштам, точно, наднационален, но совсем не потому, что он гений, а потому, что как поэт он целиком находится внутри русской культуры, понятой им по-пушкински: как культура общеевропейская; он подхватывает в этом смысле карамзинскую и пушкинскую традицию, продолжает эпоху, которая впервые подняла русскую поэзию на мировой уровень. Георгий Шенгели и даже Брюсов делают ровным счётом то же, только дарования им отпущены не мандельштамовские.

Ты продолжаешь:

«Я всё равно вряд ли буду понята вами, т. к, по-моему, вы изначально предвзяты. Но я еще раз говорю, что если я чего-то не люблю, это не означает ни для меня, ни для других, что предмет этот плох или я его осуждаю, а уж если речь идёт о таких вещах, как отчуждение, отталкивание, неприятие, то и тем более сие не означает, что это что-то надо разломать, растоптать, изничтожить, оплевать. Не принимаю — значит не моё, не родное, а в чем причина, пытаюсь понять, и пока эта причина мне видится в очень глубинных вещах, определяемых генетически в том числе. Я испытываю эти первоначальные, первопричинные импульсы приятия или неприятия, а вы, наверное, нет, а вот почему? этого я не пытаюсь понять. Возможно, я тоже не права, и причина в чем-то другом. Ну и что, чего ругаться-то?»

— Ни на что тут возразить не хочу, со всем согласен, кроме утверждения, будто мы ругаемся. Я горячусь, я бываю предвзят в силу и в меру моей горячности; я бываю бестактен. Тане эти качества свойственны в гораздо меньшей степени. Откуда вообще берутся у людей горячность и бестактность в разговоре? Да от желания высказаться короче, за недостатком времени и сил. Сейчас я отвечаю тебе длинным письмом, я старик, времени у меня впереди целая вечность, и мне незачем «ругаться» или горячиться. Я вообще предпочитаю тон раздумья, в котором выдержан вот этот твой только что мною процитированный абзац. Замечательный тон… Нет, еще на одно возражу: ты не пытаешься понять «импульсы приятия и неприятия», а я пытаюсь. Только, по-моему, ты наговариваешь на себя; на самом деле ты тоже пытаешься.

Ты продолжаешь:

«А менталитет русского без православия ущербен, на мой взгляд; русский без православия больше космополит, только не сочтите за ругательство. Возможно, таким и должен быть универсальный хомо сапиенс, и, может быть, это даже идеал, к которому надо стремиться, но я чувствую иначе. На мой взгляд, всякое усреднение скучно, но пусть будут и универсалы…»

— Позволь спросить тебя: кто такие русские? Как ты их определяешь? Возьмём мордву: они православные; оба мордовских племени, и эрзя, и мокша, приняли православие, под некоторым давлением, но приняли; и Москве подчинились хоть не вполне добровольно (добровольно не подчиняется никто), а давно. Признаёшь ли ты их русскими? Ведь и русский национальный герой Иван Сусанин был мордвин. Если признаёшь, тот тут трудность: Сусанин не говорил по-русски. Не знал, вообрази себе, этого языка.

Наоборот, народный поэт Татарстана Белла Ахмадулина по-русски знала и, конечно, она русская, хоть и татарка. К лицу ли ей православие, притом, что все ее предки, вглубь до самой Куликовской битвы, были мусульманами? Не знаю, крестилась ли она, когда все вокруг нее в Москве крестились, как угорелые, но ручаюсь, что «менталитет» ее был не православный, а советский, атеистический, — откажешь ли ты ей, татарке и атеистке, в имени русской? Ущербна ли она как русская?

Тут многое приходит на ум. Православный Карамзин разве не потомок Кара-Мурзы? Тургенев и Рахманинов — не типичные ли татарские фамилии? Чайковский, Мусоргский, Даргомыжский, Стравинский, Шостакович — можно ли вообразить себе фамилии более польские, чем эти, мыслимо ли отрицать, что корни у их прославившихся носителей были польские? А вместе с тем все они русские, все они слава России.

Не припомню, чтобы кто-нибудь отказывал Ходасевичу в имени русского или сомневался в его нравственной полноценности, а ведь он католик.

Ущербен ли Заболоцкий оттого, что он, по его категорическому утверждению, «атеист и монист»? Ты списываешь в расход четыре поколения советских людей, считавших себя русскими, а ведь многие из них, если не большинство, были во всех смыслах полноценны, ничуть не ущербны, и ни о каком православии в жизни не вспомнили, разве что с насмешкой.

Национальная самоидентификация, ты сама об этом говоришь, момент очень личный, очень интимный. При переписи населения нигде и никогда не спрашивают документ об этнической принадлежности; даже в Советском Союзе не спрашивали, а ведь там без бумажки человек шагу не мог ступить. Кем себя человек считает, тем и является; другого разумного критерия в этнографии нет. Оттого-то по переписи в вашей стране целых 80% русских.

Мусульмане составляют очень значительный процент в России. Надёжной официальной статистики нет, но при взгляде со стороны кажется, что их едва ли не сорок процентов; и уж во всяком случае ислам — вторая религия в России после православия. Если ваша страна — Россия, и ее мусульмане — полноценные граждане страны, то они — русские. Не россияне, а именно русские. Словечко россияне — фиговый листок, прикрывающий тот факт, что этнически русских нет и никогда не было. Не было такого племени ни в истории Руси, ни в истории Московии, ни в истории Российской империи. Русский — определение культурно-политическое, не этническое. И давно замечено, что человек, думающий иначе, всегда антисемит. Он призна́ет русским украинца, белоруса, мордвина, татарина, кооптирует их в свою великую человеческую общность, простит им некоторые неприятные ему местные особенности вроде мусульманства, но не кооптирует в русских того, у кого была еврейская бабушка. Бесполезно объяснять ему, что, скажем, Троцкий был русским из русских: происходил из русских крестьян, вырос в деревне, с детства знал только русский язык и считал его родным, себя считал русским и самое существование еврейского народа отрицал. Троцкий — чужой, не русский. Никакого другого этнического критерия русскости, кроме отталкивания от еврейства, «чистокровые русские» предложить не могут.

Не ясно ли, что твоё утверждение вздор?

Что до слова космополит, то оно, конечно, совсем не ругательство. Оно было ругательством единственный раз в истории: в сталинской Совдепии, в мозгах недоумков-большевиков; вообще же это слово высокое. (По мне скорее уж слово менталитет — ругательство. Отчего не сказать: самосознание или миропонимание? И ведь не знала ты этого слова до отмены большевизма, до начала 1990-х; не знала — и обходилась без него!)

Ты на сто процентов права, когда говоришь, что «всякое усреднение скучно». Ещё бы не скучно! Нам ли не знать этого, хлебнувшим советской уравниловки! Но твой «универсальный хомо сапиенс» не то что «должен» стать космополитом, а в ходе истории с неизбежностью приближается к этому, и тут просто деваться некуда. Не ты одна, все чувствуют, что усреднение скучно, что не только человеческое своеобразие, но и человеческое тепло с его прибылью убывает.

Скука ужасна, что и говорить, но альтернатива ей — жестокость.

Не было скуки при начале человеческой истории, когда каждое племя знало, что соседнее племя — не люди, и его представителей можно есть в жареном или варёном виде, как свиней. По Владимиру Соловьёву, вектор развития человечества направлен от людоедства к братству, братство же философ понимал не по Каину и Авелю, уж это точно, и не в духе ассиро-вавилонского родства, когда два братских народа воевали на взаимное истребление. Братство, в первую очередь, есть признание за братом равных с тобою прав. Оно не имеет в виду жаркую дружбу, но дружбы прохладной, уважительной — требует.

Скука ужасна, усреднение и уравниловка отвратительны, но нельзя приобретать, не теряя, и нельзя повернуть вспять общее культурное и нравственное развитие нашего биологического вида.

Ты пишешь дальше:

«Да, я националистка, но это не значит, что хоть один народ я считаю ниже своего. Просто мне мой роднее…

— Если так, Люсенька, то ты не националистка, а космополитка в духе моего определения. Национальные чувства никому не чужды и ничем не плохи, пока они не ведут к ущемлению других народов.

Но есть одна оговорка. Твой народ тебе роднее, это прекрасно, — оговорка же в том, что ты никогда в жизни не жила среди другого народа; твой опыт односторонен. Скажи мне, Гендель — немецкий композитор или английский? Два народа называют его своим. Три четверти жизни он прожил в Лондоне. Его не спросишь, какой народ ему роднее, в ту пору не спросили, потому что никому это в голову не шло, а теперь уже поздно. А, скажем, мою внучатую племянницу, чья жизнь поровну приходится на три страны, Юлю Ромазанову, она же Джюли Спенсер, одинаково говорящую на трёх языках, по-русски, по-немецки и по-английски (она еще и по-валийски говорит и по-французски, но это не в счёт), спросить можно, и я недавно спросил. Она задумалась, да так и не ответила. Она не знает, какой народ ей роднее, и я не вижу в этом беды. Если бы видел, ничего бы не изменилось. В Европе это норма: жить в разных странах, любить не только тот народ, среди которого ты родился. При Генделе это было нормой среди богатых и знатных, а сейчас норма для всех. И не то чтоб эта норма вчера установилась. На парижском надгробии Стендаля написано: «Эриго Бейли, миланец» (а он родом Анри Бейль, из Гренобля). Так он завещал. Милан любил больше Парижа (Гренобль ненавидел), Италию любил больше Франции, — и никому в голову не приходит видеть тут аномалию или ущербность. Аномалия и ущербность — в национальном изоляционизме, и, конечно, русские тут чемпионствуют. Веками всё западное было Москве враждебно. На Восток — тут ее объятия открыты: мусульмане, китайцы — все свои (конечно, на правах младших братьев), а на Запад — штыки и боеголовки, никаких объятий… Но, кажется, я ухожу от темы. Тема же вот в чём: если у человека сложилась семейная жизнь, то своя семья ему ближе и роднее семьи друга. Если ему нашлось место в его племени, он любит своё племя. Если человек прожил жизнь в одном и том же месте, то это место ему роднее и ближе соседнего. Это неплохо, стыдиться тут нечего, но и гордиться тут особенно нечем, и выставлять в качестве нормы — не стоит. На первом месте — наши человеческие качества.

Ты продолжаешь:

«А уж во главе русского народа я считаю уместным иметь человека с менталитетом русского, также как и во главе любого другого народа должен стоять человек с менталитетом этого народа. Что тут неприличного, что тут плохого? Так должно быть во имя сохранения национальных особенностей этих народов, чтобы не сохли корни, не унифицировались люди. Может быть, я не доросла до вашего космополитизма, но я имею право думать так, как я думаю, а думаю так, как чувствую, как сердце говорит…»

— Я последний, кто оспорит твоё право думать по-своему, но слова «во главе русского народа» не кажутся мне чем-то разумным. Во главе гуннов стоял Аттила, тут спору нет. Во главе современного цивилизованного демократического народа — британского, французского, американского, германского — не стоит никто. Рядовой американец поднимет тебя на смех, если ты скажешь ему, что какой-нибудь Рейган или сегодняшний Обама стоял или стоит во главе американского народа. Американский президент — выразитель преимущественно материальных интересов большинства американцев и в этом смысле слуга этого большинства, избранный на четыре года. Большинство признало, что он этому большинству на этот срок полезней, выгодней, удобней, чем кто-либо другой. (А что Обама краснобай и дурак, так это недостаток американской избирательной системы, возникшей в годы, когда процент дураков в обществе был несопоставимо ниже.) Британский монарх (не говорю уж о премьер-министре) — и тот ни в малейшей степени не «глава народа». Неужели в вашей стране это иначе? Неужели Ельцин или ваш теперешний, которого и назвать-то не хочется, — «глава народа»? Если твои слова — не случайная оговорка, то дела ваши плохи. Выходит, вам нужен Аттила.

Но пусть ты оговорилась. Не в сторону усреднения ли ты тут меня подталкиваешь? не в сторону ли унификации? Что это такое: «русский менталитет», когда и с понятием русский нет ясности? Может, тебя нужно так понимать, что президентом вашей страны не должен быть татарин? Тогда ты и твои сограждане расисты, хуже того, глупцы. Возглавлять политику страны должен тот, кто (по мнению большинства) лучше может служить интересам этой страны, — только и всего; никакой другой логики тут нет. О менталитете не спрашивают. Ни цвет кожи, ни религия, ни имя не могут быть препятствиями в цивилизованной стране. Берём того же Обаму. Он несколько смугл. Сто лет назад это помешало бы ему, а в наши дни не помешало. Он Хусейн и он Барак. Первое имя, нельзя этого отрицать, очень мусульманское; второе и вовсе еврейское. Каков его «менталитет»? Где его корни? Почему эти вопросы не тревожат белокожих христиан Америки, составляющих там большинство?

Нет ничего «неприличного и плохого» в «национальных особенностях народов». Допустимо признать плохим то, что век от веку эти особенности сглаживаются, что энтропия наступает по всему фронту человеческой жизни. Допустимо, повторяю, но с оговоркой, которая уже произнесена: этому процессу нельзя противостоять, не противопоставив себя человечности и не предпочтя людоедство братству.

Я хочу откликнуться на всё в твоём давнем письме, мы ведь простились в этом году навсегда, а ты в течении десятилетий была дорогим для меня человеком. Да и документ не хочется резать на клочки (что добрые люди делали и делают с моими текстами). Сама знаешь, фрагмент цитаты может исказить смысл цитаты, даже изменить его на противоположный. Не пропускаю ни слова в твоём письме не из глупой педантичности, а из верности нашей былой дружбе. На всё хочу откликнуться. Ты пишешь:

«Лета не было. Холодно, сыро, хмуро. Настроение ровное, только вы взбаламутили, но для поднятия тонуса полезно малость всколыхнуться. Замуж больше не зовут, но на всякий случай пол раз в неделю мету, чтобы лицом в грязь не ударить, в полном смысле.

Начало положено — сделан первый взнос в копилку, года через два-три должно хватить на отпуск в Италии или Греции — голубая мечта. Единственное плохо, что у меня какая-то форма допуска была не шибко проходимая, хотя я ею и не пользовалась никогда и, хоть к стенке ставь, ничего не выдам, но кто их знает, буквоедов на страже…»

— Мне больно, Люсенька, что ты так и не побывала в Италии и Греции. Это больше, чем голубая мечта, это душевная потребность культурного человека. Я еще в юности сказал себе: если не побываю в этих странах, моя жизнь не удалась.

Советская власть тем уже была подла, что отнимала у человека эту насущную необходимость, это ключевое человеческое право: увидеть мир. Кремлёвские олухи думали, что я перестану любить свою страну, перестану быть патриотом, если увижу, что за границей люди живут богаче. Вся их логика была брюховная, денежная, скоты несчастные! На деле в моём случае всё вышло наоборот. Я перестал быть советским человеком и советским патриотом, когда понял, что не побываю в Уффициях, не поднимусь на Акрополь, не прикоснусь к мрамору Парфенона. Лучше голод, сказал я себе; лучше сырой подвал в Париже и пресловутая ностальгия, «высокая болезнь» первой русской эмиграции (которая мне совсем не кажется высокой), чем сидеть в захолустном Ленинграде без возможности побывать в классических странах Средиземноморья. В одной пошлой советской книжке был кусок, который нас в школе заставляли заучивать наизусть: «Жизнь даётся человеку один раз…» — ты, я уверен, помнишь, что там дальше (потом оказалось, что автор книжки дутый; за него работал целый коллектив). Так вот: всякий человек сначала и в первую очередь человек, а затем уже патриот. Патриотизм кончается, когда человеку не дают быть человеком… во всяком случае, так это у меня произошло и, это я знаю точно, у многих. Никакая родина не может требовать от человека любви без взаимности.

Ты продолжаешь:

«Ладно, дорогие мои, дарю вам своего Даля [словарь], которым обзавелась в прошлом году, мне его за всю жизнь не осилить, а Юрочке, надеюсь, будет в самый раз, да и ты, Танечка, позаглядываешь не единожды. Так что я была очень рада, что нашелся подарок вам обоим, Лизе-то русский, наверное, уже меньше интересен?»

— Я всегда, Люсенька, знал тебя человеком добрым и щедрым; сильным, подчас и резким, но всегда добрым. Вот и сейчас вижу: высказав нам свои возражения, ты к концу твоего письма добреешь. В начале мы были «господа хорошие», теперь мы «дорогие» твои, да плюс ко всему ты еще и подарок нам делаешь нешуточный, — только не помню, кто его нам привёз? Ведь такая тяжесть! Твой словарь Даля и сейчас при нас. Конечно, в конце 1990-х он был еще очень нужен и нам пригодился (а Лизе, ты права, не пригодился), сейчас же он остался напоминанием нам о твоей щедрости и о нашей былой дружбе. Еще раз спасибо.

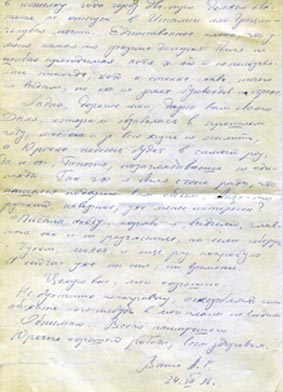

Привожу и концовку твоего письма:

«Писала я сходу, коряво и, видимо, главного так и не разъяснила, но если соберусь с духом, может, и ещё раз попробую. А сейчас уже ни сил, ни времени.

Целую вас, мои хорошие. Не бухтите понапрасну, оскорблять или обижать кого-нибудь в мои планы не входило.

Обнимаю. Всего наилучшего. Юрочке хорошей работы, всем здоровья.

Ваша Л. С.

24.VII. 96 г.»

— Ты, Люсенька, так и не «собралась с духом». Я тоже. Тогдашнего моего ответа не нахожу. «Собрался с духом» я вот сейчас — потому что вообще собираюсь; пора собираться, вечность уже рядом. Письмо твоё, найденное в порядке этих моих сборов, я разобрал с трудом: уж больно блёклой шариковой ручкой ты в ту пору писала. Письмо, на которое хочется ответить спустя почти двадцать лет, — хорошее письмо. Плохой человек не напишет хорошего письма. Почему же мы порвали с тобою… нет, спрошу осторожнее, только за себя: почему я порвал с тобою в 2014 году? Как случилось, что ты, некогда дорогая, всегда честная, правдивая, добрая, стала мне чужой? Но начну всё же с твоей молочной подруги.

В связи с захватом Крыма в 2014 году — и в ответ на твои слова, на твоё отношение к этому захвату и начавшемуся захвату Украины, — она, самый мягкосердечный человек на свете, написала тебе неожиданно резко: «Кто не осуждает преступления, тот его соучастник». Я на минуту опешил от этих слов. Мне почудилось, что тут она хватила через край: ведь в твоём случае это только недомыслие; ты не видишь преступления, вот и не осуждаешь его. Но тут мне же пришло в голову другое преступление по недомыслию. Я вдруг увидел костёр в Констанце в 1415 году, Яна Гуса на костре и бедную старушку с вязанкой хвороста, купленного на последние гроши. Когда она эту вязанку уложила у ног жертвы, Гус произнёс своё знаменитое Sancta simplicitas (святая простота); иначе говоря, простил ее (он ведь и своих прямых убийц простил уже из пламени). Но разве святая простота не способствовала преступлению? Ведь если б эта женщина, а с нею миллионы других женщин и мужчин, утруждали себя некоторой умственной работой, думали, Ватикан не решился бы на убийство. Думать — этого ведь и гражданский кодекс от каждого требует, не только совесть; преступление, совершенное по незнанию закона, остаётся преступлением. Нет, Таня права, подписываюсь под её словами. Кто не осуждает преступления, тот его соучастник. Ты — соучастница.

Я с тобою простился на несколько месяцев раньше, чем твоя добрая и мягкосердечная подруга, склонная всё всем прощать; простился ещё перед захватом Крыма, но в связи с той же материей, что и она: в связи с тем, что́ творится в вашей стране и что́ ваша страна вытворяет в соседних странах. Всех деталей нашего с тобою разговора не помню. Помню, как веско ты мне возразила словами Пушкина: «Я, конечно, презираю отечество моё с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мной это чувство». Я тебе напомнил, что мы с Таней не совсем иностранцы, и положение наше по отношении к «отечеству» не то же, что было у Пушкина. Я родился в вашей стране и прожил в ней 38 лет на правах парии только оттого, что фамилия моя своим звучанием не нравилась и народу, и власти, — да-да, отталкивание было именно такое, двойное; и на уровне рукопожатия, и на уровне отдела кадров. Незачем говорить, что этого отношения по фамилии нет и никогда не было ни в одной стране мира (не было и в России Пушкина, конечно). Одного этого было бы довольно, чтобы отечество перестало быть отечеством. Но, конечно, сверх того я делил со всеми еще и общее большевистское иго, к обсуждению которого не возвращаюсь. Тридцать восемь лет, Люсенька, это целая жизнь; Пушкину и всего-то было столько отпущено.

Еще я напомнил тебе про твою подругу Таню, про пыточную больницу имени 25 октября, где ее сделали инвалидом, про человеческую мерзость, про нигде больше за мою долгую нашу жизнь не встреченную мною низость, которую ни забыть, ни простить нельзя.

Я сказал тебе, что право резко судить о вашей стране нами выстрадано, а не вычитано. Природу вашей страны, не умильные берёзки, не самовар и блины, а природу ее людей мы знаем не понаслышке. У каторжника есть право проклинать каторгу. И сам Пушкин нам тут не урок.

Наш с тобою разговор (сколько помню, он шел по скайпу) на этом оборвался. Сразу после этого разговора, ты, добрый человек, написала мне по электронной почте записку:

[21.02.2014]

Прости, дорогой. Я нынче собой не владею. Эмоции превратили меня в мегеру. Да и вообще всю жизнь испоганили. А тебя я люблю и уважаю, но только, увы, твоих политических взглядов не разделяю. Наверное, по глупости, но где уж нам уж... Целую. Люся-Злюся (только что придумалось).

Я просомневался два дня и всё-таки ответил тебе:

[23.02.2014]

Люсенька, простить тебя не могу, потому что не за что. В твоих доводах была известная правота, а истину несомненную ты донесла до меня косвенно: мне не о чем говорить с лучшими из россиян. Нет ничего общего. "Порвалась дней связующая нить". Целую тебя — и прощай.

В моей прощальной записке столько же слов, сколько в твоей, Люсенька. Это не случайность. Так и должно быть. Прощаясь, не говори лишнего. Нет лишних слов и в этом затянувшемся письме, которого ты не прочтёшь; я ведь, к тебе обращаясь, на самом деле обращаюсь к себе.

Твоя частичная правота вот в чём: пошло четвёртое десятилетие с того дня, как мы с Таней эмигрировали (некогда любимый мною Ходасевич прожил в эмиграции всего 17 лет, а мне думалось: целая эпоха!), и мы, действительно, стали иностранцами, — только не теми, о которых говорит Пушкин. Нашего права презирать отечество с головы до ног Пушкин не оспаривает, оно право неотъемлемое, две изуродованные жизни, прожитые на берегах Невы и по продолжительности как раз пушкинские, тому свидетельством и порукой. По этому пункту, между прочим, и сам Пушкин мне не указ. Я родом из крепостных, из тех мужиков, которые на него пахали. И при большевиках я был крепостным; как все вокруг, верно, да это дела не меняет, потому что свободы мне не прибавляло. Я ненавидел и презирал вашу страну в последние десять лет жизни в ней, когда меня не выпускали на свободу; я жил в ней в полуподполье, словно в городе, захваченном неприятелем. Этого не забуду и обид не прощу. В этом моя правота.

Но три с лишним десятилетия вдали от «отечества» сделали своё дело. Презрение — чувство слишком интенсивное (не говорю уж о ненависти), и оно прошло. Моё отношение к вам тамошним уже не простирается до презрения. Могу, да не хочу осуществить моё неотъемлемое право презирать, не хочу и досматривать ваш гадостный спектакль. Я просто не хочу вас больше знать. Не подумай дурного: кремлёвских бандитов (кроме главного) или ваших сегодняшних писателей, не к столу будь помянуты, и я так ни одного не знаю даже по имени; русского языка из устройств не слышу уже больше тридцати лет, читать на сегодняшнем московском волапюке физически не могу. С этой сворой давно кончено, речь не о ней. Я не хочу больше знать тех, кого любил в вашей стране, порываю отношения не только с тобою, а и с другими русскими, тоже добрыми, порядочными, умными и, конечно, несчастными. Мы стали чужими друг другу. Здесь ты права. Оставляю тебя с этой твоей правотой. Прощай навсегда.

21-28 декабря 2014,

Боремвуд, Хартфордшир;

помещено в сеть 29 декабря 2014