Вот, дорогая, находка, и словно бы специально для тебя: нахожу в моих бумагах (прямо по Жан-Жаку вышло — «отыщется среди моих бумаг» — этакая фуга до-минор) машинопись о восьми страницах под заглавием Об одном современном нигилисте. Это обо мне. Ты думала, что я традиционалист, я думал, что я консерватор, ретроград и пурист, а народ, он же бог, думает и говорит — vox populi, vox dei — другое. Может, оно и верно; со стороны виднее. Человек всегда воображает о себе невесть что. А я — человек, тут это прямо сказано… Как там было в старом учебнике логики? «Ким человек. Люди смертны. Значит, Ким умрёт…»

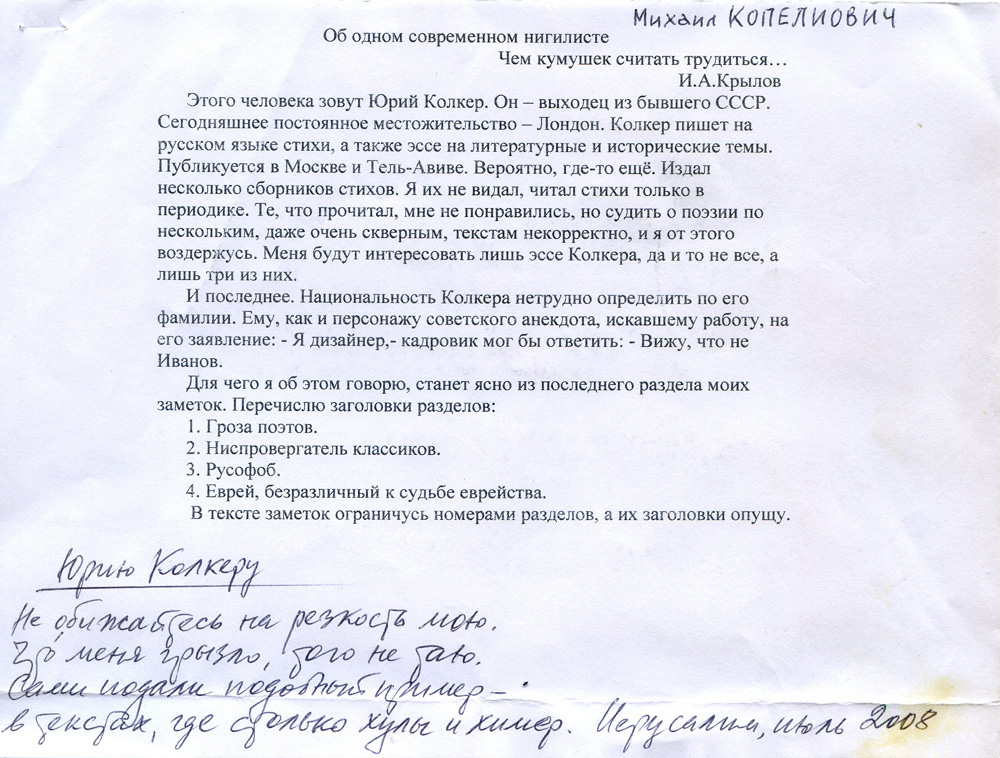

Сканирую для тебя первую страницу этой замечательной машинописи. И для себя тоже. Там всё обо мне-болезном, но вместе с тем есть там и прелюбопыная общность, золотое сечение нашей эпохи. Вот эта страница:

Об одном современном нигилисте

Чем кумушек считать трудиться…

И. А. Крылов

Этого человека зовут Юрий Колкер. Он — выходец из бывшего СССР. Сегодняшнее постоянное местожительство — Лондон. Колкер пишет на русском языке стихи, а также эссе на литературные и исторические темы. Публикуется в Москве и Тель-Авиве. Вероятно, где-то ещё. Издал несколько сборников стихов. Я их не видал, читал стихи только в периодике. Те, что прочитал, мне не понравились, но судить о поэзии по нескольким, даже очень скверным, текстам некорректно, и я от этого воздержусь. Меня будут интересовать лишь эссе Колкера, да и то не все, а лишь три из них.

И последнее. Национальность Колкера нетрудно определить по его фамилии. Ему, как и персонажу советского анекдота, искавшему работу, на его заявление: — Я дизайнер, — кадровик мог бы ответить: — Вижу, что не Иванов.

Для чего я об этом говорю, станет ясно из последнего раздела моих заметок. Перечислю заголовки разделов:

1. Гроза поэтов.

2. Ниспровергатель классиков.

3. Русофоб.

4. Еврей, безразличный к судьбе еврейства.

В тексте заметок ограничусь номерами разделов, а их заголовки опущу.

[и дальше, от-руки, уже специально ко мне, — посвящение в стихах:]

|

Юрию Колкеру Не обижайтесь на резкость мою. Что меня грызло, того не таю. Сами подали подобный пример — в текстах, где столько хулы и химер. Иерусалим, июль 2008 |

Теперь ты видишь, кто я. Главное, видишь, что я не Иванов… И не подумай дурного, дорогая: страница такая и есть: половина А4. Не я её обрезал, при моей-то страсти к документам.

Дата в посвящении очень мне помогла. С её помощью припоминаю, где, когда и как эта машинопись попала ко мне в руки. В июле 2008 года я оказался в гостях на одном литературном собрании в Иерусалиме, собрании серьёзном, но и с выпивкой после серьёзной части, как это видно из сохранившегося снимка, сделанного моим приятелем Борей Локшиным. Там незнакомый господин и вручил мне машинопись, пояснив, что эта его статья — возражение на мою статью 1997 года о стихах московской поэтессы Ольги Седаковой. (Прелюбопытная, кстати, фамилия; я её возвожу к библейским саддукеям, צדוקים [праведные или что-то в этом роде] через арабское имя Садык; новгородский гость Садко тоже где-то рядом; впрочем, не проверял, не настаиваю.) Свои пояснения автор завершил словами: «Вот так-то!», как если б я, ничего не успев прочесть, уже обратился в его веру.

Машинопись я взял из вежливости и застенчивости. Взял и отложил. Не стал объяснять незнакомцу, фамилии которого тогда не запомнил, что не читаю того, что обо мне пишут в печати или для печати.

К тому времени я слышал, что мою критику стихов Седаковой обсуждали в каком-то израильском издании, причем без упоминания моего имени; решил для себя, что хоть это и не совсем обычно у цивилизованных людей, но, в общем, правильно: ведь не во мне там дело, а в моих доводах. Истина, не говоря уже про добро и красоту, в своих высочайших явлениях безымянна. Главное для всех нас — приблизиться к ней. Разве, включая свет, мы вспоминаем Фарадея с Ампером? Возможно, решил я, этот Копелиович — один из участников обсуждения. Возможно, в чём-то он прав. Но ведь и я прав.

Стихотворного посвящения на первой странице машинописи я тогда не прочёл, не до того было. Сейчас нахожу его странным: из него можно заключить, что автор следует моему дурному примеру по части хулы и химер, которые его грызли. Но это, конечно, только неловкость в обращении со стихом, по смыслу же тут всё безукоризненно: моему оппоненту не давало покоя моё понимание поэзии, ему хотелось противопоставить моему пониманию своё. Что может быть лучше? Спор плодотворен.

С тех пор прошло порядочно времени. Сейчас обнаруживаю этот манускрипт и думаю: отчего не прочесть его на закате дней, когда поиски истины для меня уже позади? Но оказалось, что дальше первой страницы читать не нужно. Автор, спасибо ему, сказал всё сразу. Заодно и свой портрет набросал.

Вот главное в этом автопортрете: автор — не гроза поэтов, не ниспровергатель классиков, не русофоб и не еврей, безразличный к судьбе еврейства. Он, что особенно драгоценно, не пишет скверных стихов. Он воздерживается от хулы, не измышляет химер. Он не судит о поэзии по нескольким текстам. «Дыша любовию к согражданам своим, на их дурачества он жалуется им». Перед нами муж истины, добра и красоты.

И он пишет специально для тебя. Не говорил ли я тебе много раз, что не стоит устраивать кумирню вокруг моих сочинений, особенно же стихов? Я сочинитель средней руки, каких вагон и маленькая тележка. Точнее, я был таким сочинителем — в те годы, когда писал для печати, то есть пытался публично доискаться истины, приглашая и других искать её вместе со мною. Слава богу, всё это в прошлом. «Седеющий мой волос люблю за право на покой»… Ещё раз: задумайся над словами Копелиовича, дорогая. Игра стоит свеч. Кумирня и вообще-то всегда чепуха, мы ведь не язычники, а уж в нашей-то пустыне!

В главном я схожусь с моим доброжелателем: мне тоже не нравятся мои стихи. В товарищах согласье есть. А что стихи моих современников нравятся мне ещё меньше, так это в природе вещей. Разве бывает иначе?

Конечно, можно спросить: если по ключевому вопросу мы с Копелиовичем единомышленники, то стоит ли придираться к вещам второстепенным? Ну, прочту я его манускрипт и не соглашусь с ним тут и там; найду у него неточности и противоречия (вещь неизбежная), может быть, даже хулу и химеры, в которых он обещает следовать моему дурному примеру: что с того? В любом сочинении есть неувязки. В этом, если угодно, трагедия: как мы ни бьёмся, слово никогда не выражает нас полностью.

Но я тебя знаю: ты потребуешь от меня этих неувязок, этих придирок. Вуа-си. Берём его стихотворное посвящение мне-болезному. В нём, как уже сказано, имеется смысловая шероховатость (не стоило бы следовать дурному примеру). Слово «грызло» тоже не совсем подходящее; грызёт обычно зависть, но в чём же Копелиович мог мне позавидовать? Не всё, на мой вкус, безупречно и по части звука. Посвящение написано дактилем, это метр жёсткий, не то, что ямб; поэтому в третьем стихе глагол подали требует ударения на втором слоге, что в Ленинграде моего детства, в приличных домах и в академических кругах, было делом невозможным: отдавало деревенщиной. Но я, как водится, сам же себе и возражу: в стихах, особенно высоких, как эти, ударения можно сдвигать; ударения меняются исторически и географически; насмешка над провинциальностью бесплодна и давно ушла в прошлое. Литература, сама знаешь, делается не только в столицах, вспомни хоть Одессу, которая в 1920-х годах была донором Москвы. В иных же странах, и с литературами уж точно великими (более великими, чем русская), она делается преимущественно в провинции, и диалектизмы расцениваются там как перлы, — так что хоть я и считаю это ударение у Копелиовича неправильным, а по большому счету поэта не упрекнёшь… Допускаю даже, что всё это моя косность, мой пуризм, потому что и к другим у меня есть похожие придирки, — например, слово кухо́нный у Мандешльштама десятилетиями преследует меня и почти оскорбляет. Можно с полным правом сказать, что это всё мелочи; даже иначе и нельзя сказать. А можно (возражу сам себе ещё раз) допустить и такое: языковая норма есть один из важных портретов эпохи. Если принять это, то и ударения, и точная рифма (которую я всегда с таким пылом — и в полном одиночестве — отстаивал против усечённой) не покажутся такими уж пустяками.

Или вот советский анекдот Копелиовича, один из моих любимых. Прекрасный анекдот. Но он не обо мне. Я подпадаю под другой анекдот, лермонтовский, из Героя нашего времени: «Нынче поутру зашел ко мне доктор; его имя Вернер, но он русский. Что тут удивительного? Я знал одного Иванова, который был немец».

Выскажусь и по каждому из четырех пунктов Копелиовича, но скороговоркой. Ничего нового ты не услышишь.

(1) Я не гроза поэтов. Я взялся за критику потому, что среди моих современников не нашлось поэта, чья творческая мечта заслонила бы мою творческую мечту, оставшуюся неутолённой. (Среди предшественников её лучше других выражают Боратынский и Ходасевич.) Критику я пытался писать без предвзятости и кумовства, обосновывая каждый мой довод — и при этом не помня о себе и своих стихах, исходя единственно из моей мечты, из моего идеала. У тех, кого я хвалю, я не закрываю глаза на недостатки; у тех, кто мне не по душе, выискиваю и с радостью отмечаю удачи. Такой критики мало, она непривычна. Она в особенности раздражает авторов, вовсе не знавших критики: вышедших из самиздата в сознании своей законченной гениальности.

(2) Я не ниспровергатель классиков. Я отстаиваю (отстаивал) моё понимание поэзии и культуры от других пониманий. Критический подход у меня ко всем одинаков и мало изменился в течение десятилетий. Я не признаю священных коров и для самого Пушкина не делаю исключения; не всё у него люблю, как и у Боратынского с Ходасевичем. Преклонение перед живущими писателями не кажется мне плодотворным. Гёте, в последние годы жизни, в зените своей всеевропейской славы, отвергал как постыдный вздор допущение о том, что кто-либо из его немецких современников может считать себя классиком (и себя с Шиллером не считал классиками). Список классиков у каждого читателя свой. Люди, не привыкшие думать, оскорбляются, когда другие основательно и без хулы критикуют их кумиров.

(3) Я русофоб, если Путин русский. Я не признаю русскими ни Путина, ни тех, кто его поддержал в 2014 году: не признаю Россией нацистскую страну, возникшую на землях прежней России. Не признавал и раньше. Я считал и считаю, что Россия и русский народ ушли в изгнание в первой четверти XX века и в изгнании растворились, а то, что осталось, что их сменило и подменило, — не Россия и не русский народ. (Пресловутые 36 праведников, даже полмиллиона праведников, включая тебя, общей картины не меняют.) И язык сегодняшних московитов для меня не русский. (Язык великопутов, населяющих Путляндию, — путословие; люди смеются этой моей шутке, но в каждой шутке, сама знаешь, есть доля шутки.) Беда России началась с народопоклонства Пушкина и Герцена: с преклонения перед простонародьем, перед мужичком-христофором, который спустя сто лет дождался своего часа, пришёл к власти и сказал своё спасибо сердечное воспевшим его доброхотам: покончил с русским народом и Россией. Я не русофоб: я любил и люблю страну Пушкина и Толстого, мою родину.

(4) Я не безразличен к судьбе еврейского народа. Этот народ — третий (после семьи и человечества) коллектив в моём сердце, от которого я себя не отделяю, а четвёртому не бывать. Я, не родившийся евреем и не выросший в еврейской семье (о чём горько сожалею), от всего сердца попытался стать евреем на четвёртом десятке: в 1984 году, после многих лет борьбы за выезд, поселился в Израиле, где у меня не было ни родных, ни друзей, хотя все двери были передо мною открыты, меня ждали на готовенькое, с работой и жильём, во Франции, Германии и в США. Я приехал в Израиль с готовностью отдать жизнь за эту страну и этот народ. Моё отношение к Израилю складывается из восхищения и благодарности. Никогда я не чувствовал разочарования в Израиле, никогда не сомневался, что евреи и Израиль — совесть человечества… Прости, дорогая, что повторяюсь. Делаю это, чтобы подтвердить: в этом я не переменился… А ещё потому делаю, что (как говорят у нас на Востоке) истина не тускнеет от повторения.

Четвёртый пункт обвинения Копелиовича — гримаса эпохи и, одновременно, выразительнейшая портретная чёрточка простого советского человека. Большевики отменили в школах преподавание логики — и вырастили три поколения людей, становящихся в пень перед простым силлогизмом. Не мне тебе объяснять, что любая умственная задача ставится в определённых условиях. От человека нельзя требовать ответа на вопрос, которого перед ним не ставили. Тебе это понятно без слов, а у иных гуманитариев с этим сплошь и рядом возникают трудности. Так и здесь. В одной из моих старых статей я допускаю, что победа Сталина над Гитлером стала поражением России, погубила Россию окончательно, тогда как победа Гитлера над Сталиным, и победа быстрая, могла бы привести к возрождению России и уберечь десятки миллионов человеческих жизней (эту мысль, естественно, и до меня высказывали). Я рассуждаю там о России, не о евреях, — но в ответ слышу, что я равнодушен к судьбе еврейского народа!

— Если бы Гитлер победил Сталина, меня бы на свете не было!

— Да разве вы равны России, разве вы воплотили её в себе? Ведь разговор-то не о вас.

В ответ на меня смотрят, как на идиота. Как спорить с такими мыслителями?

Моё письмо затянулось. Вот последнее, что хочу сказать: литературная эпоха, нам с тобою выпавшая, кажется мне мелкой и незначительной. У одного классика, которого я ещё не ниспроверг, хоть и давно собираюсь, есть подходящие слова:

|

Толпой угрюмою и скоро позабытой, Над миром мы пройдем без шума и следа, Не бросивши векам ни мысли плодовитой, Ни гением начатого труда. |

Одной из поразительных особенностей нашей эпохи был и остаётся довод «сам такой», процветающий в литературной критике. Он — того же большевистского корня, — та же самая гримаса эпохи, о которой я только что сказал. Люди не умеют и не хотят мыслить логически. Скажем, один говорит, что А равно Б. Другой не согласен, но вместо того, чтобы сказать: «посмотрите, ведь А равно не Б, а В; это следует из того-то и того-то», кричит: «Не слушайте его! он украл столовое серебро у бедной вдовы!». В русской литературе, не говоря уже о других европейских литературах, этот приём принят не был и вообще осуждался. Установился он в советское время, в литературе советской, отличной, как и всё советское, от общечеловеческой, а когда началась эмиграция 1970-х, немедленно получил визу и уехал за границу по прямому родству, так что эту интеллектуальную некорректность теперь встречаешь под всеми широтами.

Вот и Копелиович туда же. Он, человек честный и благородный, бескорыстный служитель истины, воздерживается судить о (моей) поэзии по нескольким, даже очень скверным, (моим) текстам, он считает это не корректным, — ведь так? (Некоторую логическую неувязку в его фразе можно не обсуждать: ведь он, кажется, всё-таки судит?) Он только три моих «эссе» разбирает, уж не знаю, какие. Но посмотри, дорогая, на эпиграф из Крылова: он взят из басни Зеркало и обезьяна. Муж истины, добра и красоты проговорился. Его главное сообщение стране и миру — что мои стихи скверные, и здесь, как уже сказано, я с ним согласен, жму ему руку, потому что я и сам так думаю, уж кому и знать мои недостатки, как ни мне. Но при этом Копелиович думает, что мои стихи (неважно, скверные или прекрасные) можно, не возражая доводами на мои критические доводы, выставить возражением против моей критики скверных или прекрасных стихов Седаковой, которую, как ты знаешь, я критикую без всякой оглядки на мои стихи, не помня о себе, а помня только о моём идеале. Копелиович говорит мне: твои стихи плохи, а ты критикуешь стихи Седаковой; как ты смеешь! Это — чистый случай аргумента «сам такой». Благородный Копелиович — до мозга костей советский человек, воспитанный советским фельетоном и советским чинопочитанием. Седакова для него живой классик, фетиш, священная корова.

Вот тебе, дорогая, наша с тобою литературная эпоха в одной странице, как океан в капле воды. Оттого-то я и не выбрасываю старые бумажки.

12-13 января 2016, Боремвуд, Хартфордшир;

помещено в сеть 16 января 2016