В декабре 1971 года я отнёс кипу моих стихотворений в Советский писатель, одно из двух ленинградских издательств, выпускавших стихи тех, кто ещё жив. Предполагалось, что это макет моей будущей книги стихов. Вместе с тем сам я знал, что никакая это не книга, а ворох стихотворных упражнений, написанных в моей новой, сдержанной и экономной манере, написанных, понятно, по велению души и совести, но всё же одновременно и с обуздывающей оглядкой на подлые нравы, царившие в советских печатнях. Я перестраивался: искал золотую середину между высокими порывами, народу, как его ни определи, чуждыми, и потребностью в отклике на эти порывы, отклике, который по самой своей природе и сути не мог (мне казалось) быть иначе как народным. В «народ», спасибо великой русской выдумке XIX века, я верил; его очевидное убожество, теснившее меня со всех сторон, списывал на большевизм, понимал как болезнь, которая пройдёт. Об эмиграции не помышлял. Нишу для выживания, твердил я себе, нужно выгородить в том обществе, которое выпало мне по рождению. Стало быть, и подсознательная надежда на улучшение общества, на исправление этого «народа», жила во мне. Приходится признать, что я тогдашний, с моей мечтой провести большевиков, перешибить кнутом обух и при этом не замараться, всё-таки страдал усадебным народопоклонством XIX века, как страдали им все вокруг, даже те, кто понял природу большевизма. Ведь вот и Аркадий Белинков (1921-1970), пророк 1960-х, сказал всего лишь: «советская власть неисправима, неизлечима», не решился сказать очевидное: «русская чернь неисправима, неизлечима»…

Издательство, которое не могло не почуять во мне чужого, спустя три года поручило написать отзыв об этих моих стихах ленинградской поэтессе Майе Борисовой (1932-1996), человеку честному и одарённому. Мальчишкой я на минуту выделил Борисову из сонма советских рифмачей. Заглядывал в её стихи и позже, выйдя из отрочества. До сих пор помню шестистопные хореи про умную лошадь, отличавшую трудолюбивых людей от ленивых («Очень лодырей не любит этот конь»), с концовкой, проникнутой скромной гордостью: «Может, правда я работник неплохой?»

Борисова, сверх ожидания (моего и издательства), отозвалась о моих стихах в целом положительно. Это ещё и потому было неожиданно, что мы с нею не были знакомы (не познакомились и после её отзыва, за который я поблагодарил её письмом), а ведь в те времена и в тех местах очень многое делалось «по знакомству». В точности как в николаевской России середины XIX века (по наблюдению маркиза де Кюстина), в большевистской Совдепии 1970-х от идиотизма и умопомрачения имелось одно-единственное средство: протекция, личное знакомство, коррупция. (Между прочим, Кюстин мог не ездить за своим открытием в такую глушь. В той же Франции, притом во времена, не чуждые демократии, министром, по свидетельству Стендаля, человек нередко становился в литературных салонах.)

В 1974 году я всё ещё не простился с мечтой о нише в советском обществе и с моим народопоклонством. Моя благодарность Борисовой была самая искренняя, критические замечания ничуть меня не обидели, скорее ободрили. Кто же не знает, что нет стихов, взять хоть самого Пушкина, в которых нельзя было бы при въедливом подходе найти оплошностей и неувязок? Евгений Онегин не был совершенством на другой день после его завершения; он стал совершенством со временем, после того как накопил критическую массу восхищения знатоков и ценителей. (Если б этот роман остался в рукописи и обнаружился в XX веке без подписи, мы бы не знали, что с ним делать и куда его пристегнуть.) Одно из возражений Борисовой (о «зелёной пряже») вообще оказалось непосредственной помощью, прямой подсказкой, позволило мне тут же исправить моё стихотворение, что ещё увеличило мою благодарность поэтессе.

Но вместе с тем начало рецензии меня возмутило. Борисова, сама не ведая, что творит, проговорилась, хоть и выдала при этом секрет полишинеля, и не словами даже проговорилась, а тоном. Этого тона я никогда забыть не мог; именно он превратил для меня старую небрежную машинопись отзыва, который здесь привожу, в событие моей жизни и документ эпохи.

Свой отзыв Борисова начинает не с моих стихов, а с общего и безусловно правильного наблюдения, подсказанного совестью, потребовавшего от неё смелости, говорящего о её независимости, однако прочитав её слова, первым делом чувствуешь: «Сытый голодного не понимает!» Тон, взятый Борисовой, лучше любых социологических исследований обнажает классовую сущность советского общества, где одни равнее других, свидетельствует о пропасти между государственным писательским сословием и нищей, обездоленной писательской братией, в печать не пускаемой. В её размышлении слышны барственные нотки. Вольно́ ей было «много думать», как помочь гонимым и теснимым, с дворянским патентом членства в Союзе Советских Писателей (все три слова непременно с прописной!), имея за плечами молочные реки и кисельные берега необъятной социалистической родины, льготы и привилегии жреческого сословия избранных!

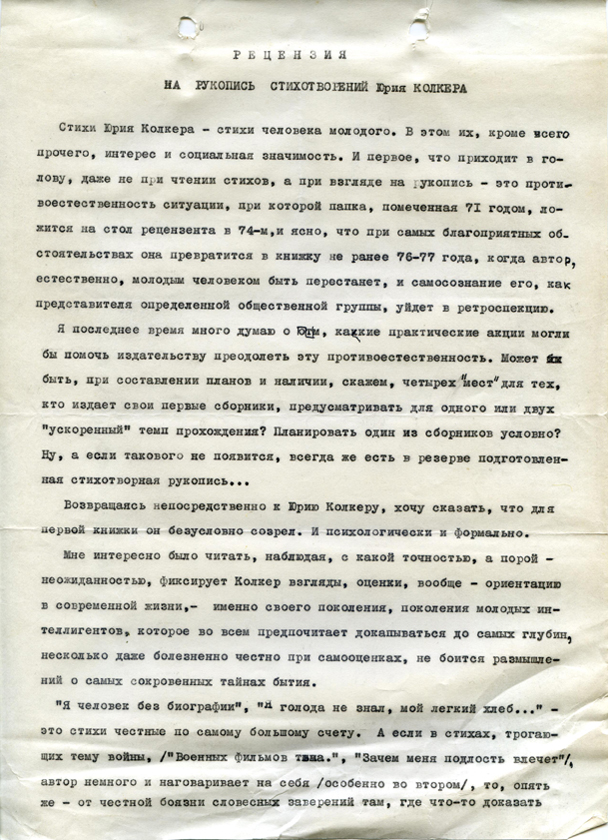

Вот её отзыв:

Стихи Юрия Колкера — стихи человека молодого. В этом их, кроме всего прочего, интерес и социальная значимость. И первое, что приходит в голову, даже не при чтении стихов, а при взгляде на рукопись — это противоестественность ситуации, при которой папка, помеченная 71 годом, ложится на стол рецензента в 74-м, и ясно, что при самых благоприятных обстоятельствах она превратится в книжку не ранее 76-77 года, когда автор естественно, молодым человеком быть перестанет, и самосознание его, как представителя определенной общественной группы, уйдет в ретроспекцию.

Я последнее время много думаю о том, какие практические акции могли бы помочь издательству преодолеть эту противоестественность. Может быть, при составлении планов и наличии, скажем, четырех "мест" для тех, кто издает свои первые сборники, предусматривать для одного или двух "ускоренный" темп прохождения? Планировать один из сборников условно? Ну, а если такового не появится, всегда же есть в резерве подготовленная стихотворная рукопись…

Возвращаясь непосредственно к Юрию Колкеру, хочу сказать, что для первой книжки он безусловно созрел. И психологически и формально.

Мне интересно было читать, наблюдая, с какой точностью, а порой — неожиданностью, фиксирует Колкер взгляды, оценки, вообще — ориентацию в современной жизни,— именно своего поколения, поколения молодых интеллигентов, которое во всем предпочитает докапываться до самых глубин, несколько даже болезненно честно при самооценках, не боится размышлений о самых сокровенных тайнах бытия.

"Я человек без биографии", "Я голода не знал, мой легкий хлеб…" — это стихи честные по самому большому счету. А если в стихах, трогающих тему войны, ("Военных фильмов тьма", Зачем меня подлость влечет") автор немного и наговаривает на себя (особенно во втором), то, опять же — от честной боязни словесных заверений там, где что-то доказать можно только делом.

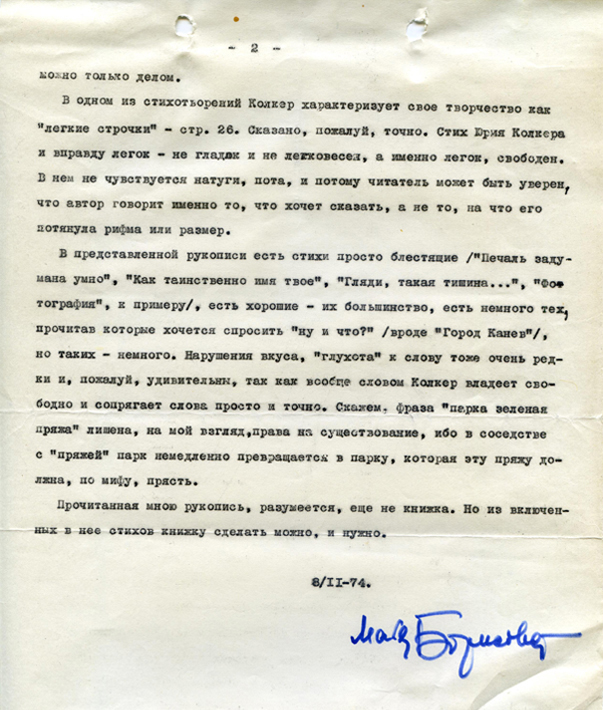

В одном из стихотворений Колкер характеризует свое творчество как "легкие строчки" — стр. 26. Сказано, пожалуй, точно. Стих Юрия Колкера и вправду легок — не гладок и не легковесен, а именно легок, свободен. В нем не чувствуется натуги, пота, и потому читатель может быть уверен, что автор говорит именно то, что хочет сказать, а не то, на что его потянула рифма или размер.

В представленной рукописи есть стихи просто блестящие (Печаль задумана умно", "Как таинственно имя твое", Гляди, такая тишина…", Фотография", к примеру), есть хорошие — их большинство, есть немного теx, прочитав которые хочется спросить "ну и что?" (вроде Город Канев"), но таких — немного. Нарушения вкуса, "глухота" к слову тоже очень редки и, пожалуй, удивительны, так как вообще словом Колкер владеет свободно и сопрягает слова просто и точно. Скажем — фраза "парка зеленая пряжа" лишена, на мой взгляд, права на существование, ибо в соседстве с "пряжей" парк немедленно превращается в парку, которая эту пряжу должна, по мифу, прясть.

Прочитанная мною рукопись, разумеется, еще не книжка. Но из включенных в нее стихов книжку сделать можно, и нужно.

8/II-74.

[Майя Борисова]

Стоит ли говорить, что хоть я и «созрел», никакой «книжки» у меня в Совписе «сделано» не было и в свет не вышло? Рукопись, несколько раз обновлённую, я забрал в 1979 году и больше с советскими печатнями дела не имел.

Ответ на вопрос, который Борисова ставит в своей рецензии: «какие практические акции могли бы помочь издательству преодолеть эту противоестественность», то есть помочь молодым авторам печататься, уже и тогда был ясен. Вариант ответа дал Довлатов, слегка переиначив знаменитые слова Ленина: «Первым делом нужно захватить мосты, вокзалы и телеграф…» Зря Борисова ставит свой вопрос. Он ей не льстит. Видно, что она, при всей её честности, независимости и смелости, всё ещё не очнулась.

3 декабря 2015,

Боремвуд, Хартфордшир

помещено в сеть 4 декабря 2015