Мира Блинкова пишет о себе в Справочнике союза русскоязычных писателей Израиля выпуска 1990 года:

Блинкова Мира, родилась в Баку в 1919 году. С 1932 года жила в Москве. В 1936г. поступила на литературный факультет Института истории и философии, который закончила в 1941г. Первый год войны работала медсестрой в эвакогоспитале в Казани, второй — преподавала в Казанском педагогическом институте. В 1943г. вернулась в Москву и поступила в аспирантуру на кафедру западно-европейской литературы. Защитить диссертацию не могла из-за ареста научного руководителя, И. М. Нусинова. С 1949 по 1976 год работала в Институте истории Академии наук. Печаталась как литературный критик в журналах "Новый мир", "Дружба народов", "Советская литература на иностранных языках" и др. Занималась художественными переводами с языков народов СССР на русский (с подстрочников). Репатриировалась в Израиль в марте 1977 года.

Дальше следует «Список опубликованных работ» за годы с 1947 по 1988 числом 56 (больше, чем у кого бы то ни было в справочнике 1990 года; 37 публикаций в СССР, 19 в свободном мире), куда входят и переводы с кумыкского, абхазского, чувашского и корейского (то есть, собственно, литературные переложения с подстрочников), например, книга Владимира Садая Звезды над табором, вышедшая в 1975 году в Чувашском книжном издательстве (в списке Блинковой она называется Звезды в таборе). Из последнего абзаца в справочнике видно, что Блинкова не всё включила в этот список:

Статьи и очерки в журналах: "Время и мы", "Панорама Израиля", "Менора", "Кинор", "Обозрение", "Круг", в газетах: "Наша страна" (Израиль), "Новое русское слово" (США), "Русская мысль" (Франция).

В периодике Блинкова публиковалась во всяком случае до 1994 года. В сети можно видеть, что в 1998 году вышла её книга Время было такое… Очерки. Портреты. Новеллы (где, неясно).

Мои личные впечатления столь же отрывочны. Я познакомился с Мирой Блинковой не позднее 1985 года. Писательница мне понравилась своею серьёзностью, слогом и общей культурой. В конце 1985 года или в начале 1986 года мы с нею оказались в одной упряжке: в составе приёмной комиссии союза русскоязычных писателей Израиля, где она отвечала за критику, а я — за поэзию. Не знаю, как она угодила в эти силки, я же попал в них по неопытности, на правах новичка. Из матёрых членов союза никто не хотел брать на себя ответственность за приём или не приём соискателей писательских лавров, работа эта была скучная, склочная, чести не прибавляла, зато уж непременно умножала число недоброжелателей и прямых врагов. Сколько помню, на меня спихнули эту лямку прямо после принятия меня в союз писателей 19 ноября 1985 года или вскоре после этого, и я был настолько глуп, что надеялся чему-то там служить, чему-то способствовать.

До середины 1986 года отношения у меня с Мирой были ровные и хорошие. Мы жили в пяти минутах ходьбы друг от друга: я в центре абсорбции в Гило, блок 88, отсек 30, она на улице Афарсимон (на улице Хурмы, если перевести это название) в доме 53, в квартире 48, куда мне случалось забегать по делу.

В середине 1986 года, на одном из публичных выступлений я, среди прочих стихов, прочёл два стихотворения об отказниках: о людях, которых годами, десятилетиями, даже поколениями не выпускали из Совдепии в Израиль или в другие страны свободного мира. Cтихи эти, для меня не типичные, отдававшие публицистикой, не из моих любимых, но приличествовавшие времени и месту (собрание было нелитературным), по своему содержанию так не понравились Блинковой, что она подвергла их критике в тель-авивском «беспартийном еженедельнике» Круг, не называя, впрочем, меня по имени. Критики этой нет у меня под рукой, но смысл неудовольствия Блинковой ясен из цитат, приведённых в моём письме к ней. Блинкова нашла читанные мною стихи антирусскими. Характернейший момент: среди русских евреев Израиля худшего обвинения в ту пору нельзя было вообразить. Советскую власть осуждали все, а на русский народ, на великий русский народ великой русской литературы XIX века, все как один смотрели молитвенным взором и ждали от него чудес. Над этим народопоклонством, поистине всемирным в диаспоре советских беженцев, председательствовал тогда, или, по Блоку, простирал крыла Солженицын, пророк и властитель дум, у которого, притом в художественной форме, убедительно получалось, что в большевистском помрачении виноваты инородцы, не в последнюю очередь евреи. И что же? В ответ на это евреи — черта чисто еврейская — с готовностью, даже с пылом брали на себя часть вины за это помрачение, длившееся семьдесят с лишним лет. Блинкова, судя по всему, была из их числа. Моя робкая, в ту пору едва проклюнувшаяся догадка о том, что большевизм — закономерный продукт русской истории, для неё неприемлема. В своём ответном письме ко мне она понимает почвенничество как явление положительное, как «веру в спасительный смысл собственной национальной почвы» России.

Не скрою: эту странную мечту о России и русских в белоснежных ризах я в ту пору отчасти разделял; верил, как и многие, что стоит покончить с большевизмом, и всепроникающая советская чернь, самодовольная в своей неистребимой подлости, волшебным образом в одночасье исчезнет, уступит место народу, тому самому, воспетому, всемирно-отзывчивому. Но всё-таки не до конца я был в плену у этого сусального мифа. Свидетельство сохранилось. В одном из читанных мною будто бы «антирусских» стихотворений, в том, которое больше других возмутило Блинкову, я уже несколько восстаю против этого повального народопоклонства, уже говорю вещи по тому времени рискованные и дерзкие, если не кощунственные (после 2014 года они кажутся примирительными и лестными для русских), но при этом сам тревожусь: не хватил ли я через край? правильно ли буду понят? Увидят ли, что я не Россию Пушкина и Толстого осуждаю, а советского «сытого обывателя»; поймут ли, что я всего лишь то говорю, что страна, в XIX веке казавшаяся совестью Европы, проникнутая, как можно было думать, христианским состраданием к униженным и оскорблённым, в XX веке, в массе своей, всякую совесть утратила, униженных и оскорблённых с гиком топчет, глумится над ними, а на месте христианства и сострадания у её доблестных сынов сегодня (тогда, в 1980-е годы) одно только лязганье гусеницами и потрясание боеголовками… — услышат ли, поймут ли?

Да, я дорожил высокой Россией прошлого, заоблочной страной мечты, видел в ней родину. В этом я был с Блинковой… — оттого-то и написал ей это исповедальное письмо… Оттого-то мне так и дорого это старое письмо, что оно — машина времени, сводящая в одном пространстве меня и меня. Спору нет: я писал его Блинковой, я собственноручно бросил конверт в её почтовый ящик (дом 43 квартира 58 по улице Хурмы), но в ещё большей мере, чем ей, я тогдашний писал это письмо мне теперешнему, подавал о себе весть мне будущему, сегодняшнему, через десятилетия, моря и страны, и это второе письмо, совпадающее с первым от слова до слова, дошло до второго адресата надёжнее, чем до первого, сообщило моей сегодняшней жизни иное измерение. Нужно ли говорить, что в новом веке я утратил последние народнические иллюзии? «Храм упал…» Идолопоклонничество кончилось. И не только у меня. Самое слово русский, некогда вызывавшее в душе прилив гордости, теперь вызывает только краску стыда на лице.

…Тогда, в 1986 году, выступление Блинковой меня не только раздосадовало, но и озадачило. Мне казалось, что при наших товарищеских и добрососедских отношениях она могла бы сперва хоть пожурить меня устно, прямо в зале, после выступления, а уж потом браться за перо… Сейчас думаю, что Блинкова поступила правильно и корректно. При невероятной демократичности русской израильской прессы, не отличавшей читателя от писателя, а жившей такими вот местечковыми новостями, заметка Блинковой как раз и была — в ее глазах и на деле — этаким мягким товарищеским и вполне домашним осуждением-назиданием. Я же, по русскому обыкновению, всё ещё несколько фетишизировал печатное слово…

Вот что я написал Блинковой 8 июля 1986 года:

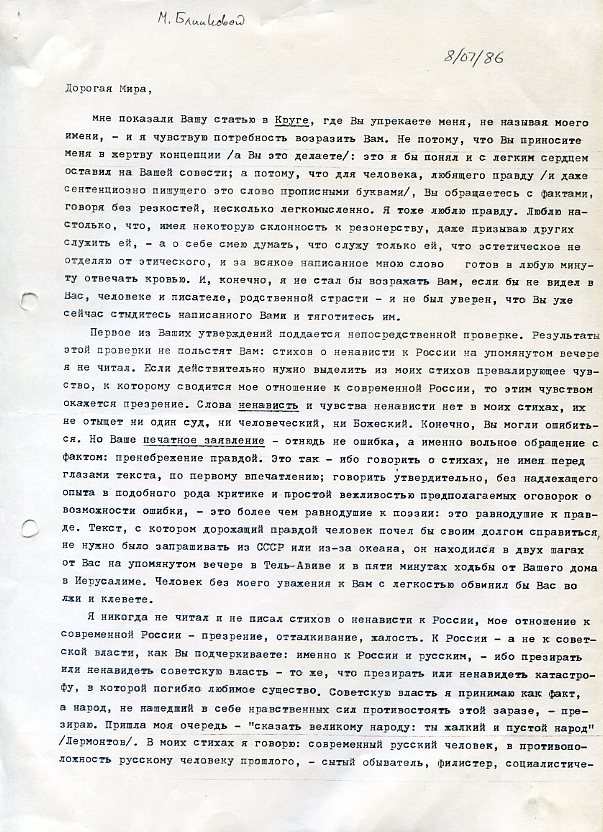

М. Блинковой

8/07/86

Дорогая Мира,

мне показали Вашу статью в Круге [тель-авивском еженедельном тонком журнале], где Вы упрекаете меня, не называя моего имени, — и я чувствую потребность возразить Вам. Не потому, что Вы приносите меня в жертву концепции (а Вы это делаете): это я бы понял и с легким сердцем оставил на Вашей совести; а потому, что для человека, любящего правду (и даже сентенциозно пишущего это слово прописными буквами), Вы обращаетесь с фактами, говоря без резкостей, несколько легкомысленно. Я тоже люблю правду. Люблю настолько, что, имея некоторую склонность к резонерству, даже призываю других служить ей, — а о себе смею думать, что служу только ей, что эстетическое не отделяю от этического, и за всякое написанное мною слово готов в любую минуту отвечать кровью. И, конечно, я не стал бы возражать Вам, если бы не видел в Вас, человеке и писателе, родственной страсти — и не был уверен, что Вы уже сейчас стыдитесь написанного Вами и тяготитесь им.

Первое из Ваших утверждений поддается непосредственной проверке. Результаты этой проверки не польстят Вам: стихов о ненависти к России на упомянутом вечере я не читал. Если действительно нужно выделить из моих стихов превалирующее чувство, к которому сводится мое отношение к современной России, то этим чувством окажется презрение. Слова ненависть и чувства ненависти нет в моих стихах, их не отыщет ни один суд, ни человеческий, ни Божеский. Конечно, Вы могли ошибиться. Но Ваше печатное заявление — отнюдь не ошибка, а именно вольное обращение с фактом: пренебрежение правдой. Это так — ибо говорить о стихах, не имея перед глазами текста, по первому впечатлению; говорить утвердительно, без надлежащего опыта в подобного рода критике и простой вежливостью предполагаемых оговорок о возможности ошибки, — это более чем равнодушие к поэзии: это равнодушие к правде. Текст, с которым дорожащий правдой человек почел бы своим долгом справиться, не нужно было запрашивать из СССР или из-за океана, он находился в двух шагах от Вас на упомянутом вечере в Тель-Авиве и в пяти минутах ходьбы от Вашего дома в Иерусалиме. Человек без моего уважения к Вам с легкостью обвинил бы Вас во лжи и клевете.

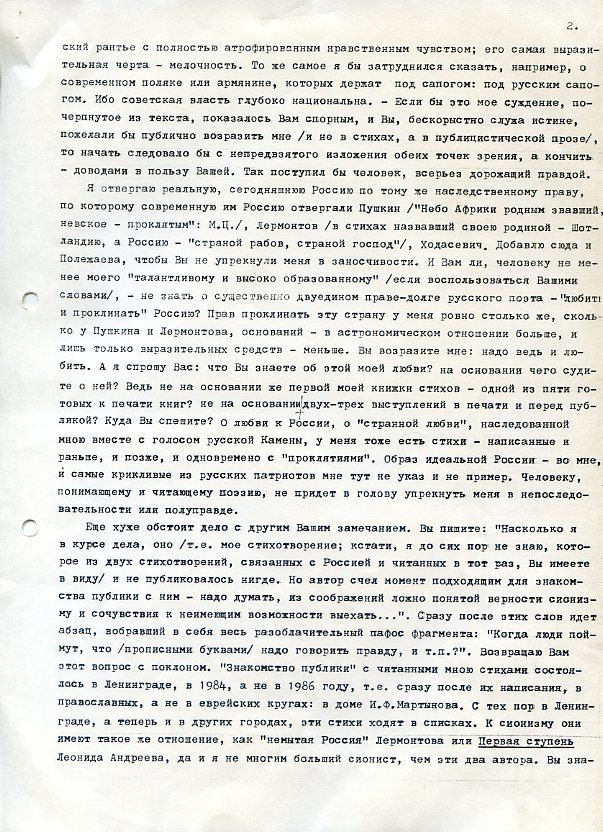

Я никогда не читал и не писал стихов о ненависти к России, мое отношение к современной России — презрение, отталкивание, жалость. К России — а не к советской власти, как Вы подчеркиваете: именно к России и русским, — ибо презирать или ненавидеть советскую власть — то же, что презирать или ненавидеть катастрофу, в которой погибло любимое существо. Советскую власть я принимаю как факт, а народ, не нашедший в себе нравственных сил противостоять этой заразе, — презираю. Пришла моя очередь — «сказать великому народу: ты жалкий и пустой народ» (Лермонтов). В моих стихах я говорю: современный русский человек, в противоположность русскому человеку прошлого, — сытый обыватель, филистер, социалистический рантье с полностью атрофированным нравственным чувством; его самая выразительная черта — мелочность. То же самое я бы затруднился сказать, например, о современном поляке или армянине, которых держат под сапогом: под русским сапогом. Ибо советская власть глубоко национальна. — Если бы это мое суждение, почерпнутое из текста, показалось Вам спорным, и Вы, бескорыстно служа истине, пожелали бы публично возразить мне (и не в стихах, а в публицистической прозе), то начать следовало бы с непредвзятого изложения обеих точек зрения, а кончить — доводами в пользу Вашей. Так поступил бы человек, всерьез дорожащий правдой.

Я отвергаю реальную, сегодняшнюю Россию по тому же наследственному праву, по которому современную им Россию отвергали Пушкин («Небо Африки родным звавший, невское — проклятым» (М. Ц.), Лермонтов (в стихах назвавший своею родиной — Шотландию, а Россию — «страной рабов, страной господ»), Ходасевич. Добавлю сюда и Полежаева, чтобы Вы не упрекнули меня в заносчивости. И Вам ли, человеку не менее моего «талантливому и высоко образованному» [так Блинкова характеризует меня в своей заметке, — Ю. К.] (если воспользоваться Вашими словами), — не знать о существенно двуедином праве-долге русского поэта — «любить и проклинать» [Ходасевич, — Ю. К.] Россию? Прав проклинать эту страну у меня ровно столько же, сколько у Пушкина и Лермонтова, оснований — в астрономическом отношении больше, и лишь только выразительных средств — меньше. Вы возразите мне: надо ведь и любить. А я спрошу Вас: что Вы знаете об этой моей любви? на основании чего судите о ней? Ведь не на основании же первой моей книжки стихов — одной из пяти готовых к печати книг? не на основании двух-трех выступлений в печати и перед публикой? Куда Вы спешите? О любви к России, о «странной любви» [Лермонтов], наследованной мною вместе с голосом русской Камены, у меня тоже есть стихи — написанные и раньше, и позже, и одновременно с «проклятиями». Образ идеальной России — во мне, и самые крикливые из русских патриотов мне тут не указ и не пример. Человеку, понимающему и читающему поэзию, не придет в голову упрекнуть меня в непоследовательности или полуправде.

Еще хуже обстоит дело с другим Вашим замечанием. Вы пишете: «Насколько я в курсе дела, оно (т. е. мое стихотворение; кстати, я до сих пор не знаю, которое из двух стихотворений, связанных с Россией и читанных в тот раз, Вы имеете в виду [вторым могло быть это, — Ю. К.]) и не публиковалось нигде. Но автор счел момент подходящим для знакомства публики с ним — надо думать, из соображений ложно понятой верности сионизму и сочувствия к не имеющим возможности выехать…» Сразу после этих слов идет абзац, вобравший в себя весь разоблачительный пафос фрагмента: «Когда люди поймут, что (прописными буквами) надо говорить правду, и т. п.?» Возвращаю Вам этот вопрос с поклоном. «Знакомство публики» с читанными мною стихами состоялось в Ленинграде, в 1984, а не в 1986 году, т. е. сразу после их написания, в православных, а не в еврейских кругах: в доме И. Ф. Мартынова. С тех пор в Ленинграде, а теперь и в других городах, эти стихи ходят в списках. К сионизму они имеют такое же отношение, как «немытая Россия» Лермонтова или Первая ступень Леонида Андреева, да и я немногим больший сионист, чем эти два автора [сионизмом я восхищался, но себя в ту пору называл толстовцем, — Ю. К.].

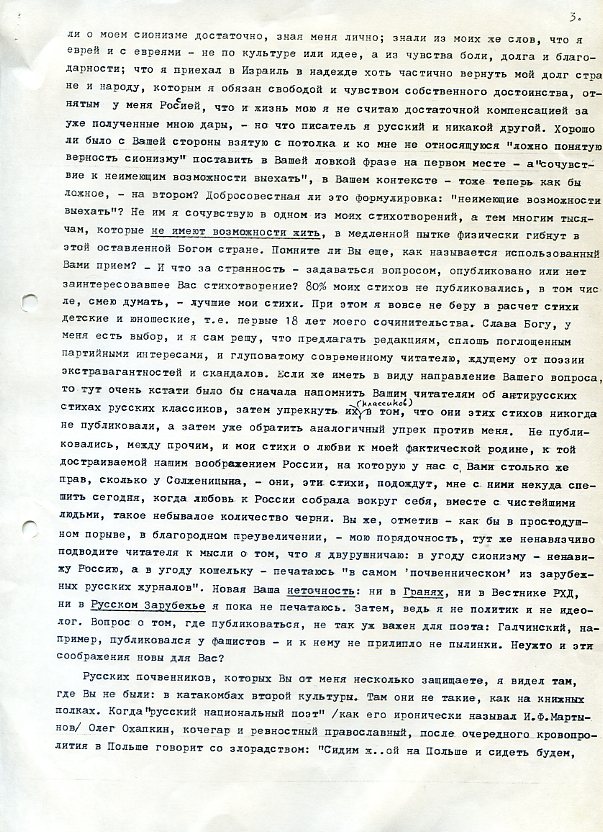

Вы знали о моем сионизме достаточно, зная меня лично; знали из моих же слов, что я еврей и с евреями — не по культуре или идее, а из чувства боли, долга и благодарности; что я приехал в Израиль в надежде хоть частично вернуть мой долг стране и народу, которым я обязан свободой и чувством собственного достоинства, отнятым у меня Россией, что и жизнь мою я не считаю достаточной компенсацией за уже полученные мною дары, — но что писатель я русский и никакой другой. Хорошо ли было с Вашей стороны взятую с потолка и ко мне не относящуюся «ложно понятую верность сионизму» поставить в Вашей ловкой фразе на первом месте — а «сочувствие к не имеющим возможности выехать», в Вашем контексте — тоже теперь как бы ложное, — на втором? Добросовестная ли это формулировка: «не имеющие возможности выехать»? Не им я сочувствую в одном из моих стихотворений, а тем многим тысячам, которые не имеют возможности жить, в медленной пытке физически гибнут в этой оставленной Богом стране. Помните ли Вы еще, как называется использованный Вами прием? — И что за странность — задаваться вопросом, опубликовано или нет заинтересовавшее Вас стихотворение? 80% моих стихов не публиковались, в том числе, смею думать, — лучшие мои стихи. При этом я вовсе не беру в расчет стихи детские и юношеские, т. е. первые 18 лет моего сочинительства. Слава Богу, у меня есть выбор, и я сам решу, что предлагать редакциям, сплошь поглощенным партийными интересами, и глуповатому современному читателю, ждущему от поэзии экстравагантностей и скандалов. Если же иметь в виду направление Вашего вопроса, то тут очень кстати было бы сначала напомнить Вашим читателям об антирусских стихах русских классиков, затем упрекнуть их (классиков) в том, что они этих стихов никогда не публиковали, а затем уже обратить аналогичный упрек против меня. Не публиковались, между прочим, и мои стихи о любви к моей фактической родине, к той достраиваемой нашим воображением России, на которую у нас с Вами столько же прав, сколько у Солженицына, — они, эти стихи, подождут, мне с ними некуда спешить сегодня, когда любовь к России собрала вокруг себя, вместе с чистейшими людьми, такое небывалое количество черни. Вы же, отметив — как бы в простодушном порыве, в благородном преувеличении, — мою порядочность, тут же ненавязчиво подводите читателя к мысли о том, что я двурушничаю: в угоду сионизму — ненавижу Россию, а в угоду кошельку — печатаюсь «в самом "почвенническом" из зарубежных русских журналов». Новая Ваша неточность: ни в Гранях, ни в Вестнике РХД, ни в Русском Зарубежье я пока не печатаюсь. Затем, ведь я не политик и не идеолог. Вопрос о том, где публиковаться, не так уж важен для поэта: Галчинский, например, публиковался у фашистов — и к нему не прилипло ни пылинки. Неужто и эти соображения новы для Вас?

Вы знали о моем сионизме достаточно, зная меня лично; знали из моих же слов, что я еврей и с евреями — не по культуре или идее, а из чувства боли, долга и благодарности; что я приехал в Израиль в надежде хоть частично вернуть мой долг стране и народу, которым я обязан свободой и чувством собственного достоинства, отнятым у меня Россией, что и жизнь мою я не считаю достаточной компенсацией за уже полученные мною дары, — но что писатель я русский и никакой другой. Хорошо ли было с Вашей стороны взятую с потолка и ко мне не относящуюся «ложно понятую верность сионизму» поставить в Вашей ловкой фразе на первом месте — а «сочувствие к не имеющим возможности выехать», в Вашем контексте — тоже теперь как бы ложное, — на втором? Добросовестная ли это формулировка: «не имеющие возможности выехать»? Не им я сочувствую в одном из моих стихотворений, а тем многим тысячам, которые не имеют возможности жить, в медленной пытке физически гибнут в этой оставленной Богом стране. Помните ли Вы еще, как называется использованный Вами прием? — И что за странность — задаваться вопросом, опубликовано или нет заинтересовавшее Вас стихотворение? 80% моих стихов не публиковались, в том числе, смею думать, — лучшие мои стихи. При этом я вовсе не беру в расчет стихи детские и юношеские, т. е. первые 18 лет моего сочинительства. Слава Богу, у меня есть выбор, и я сам решу, что предлагать редакциям, сплошь поглощенным партийными интересами, и глуповатому современному читателю, ждущему от поэзии экстравагантностей и скандалов. Если же иметь в виду направление Вашего вопроса, то тут очень кстати было бы сначала напомнить Вашим читателям об антирусских стихах русских классиков, затем упрекнуть их (классиков) в том, что они этих стихов никогда не публиковали, а затем уже обратить аналогичный упрек против меня. Не публиковались, между прочим, и мои стихи о любви к моей фактической родине, к той достраиваемой нашим воображением России, на которую у нас с Вами столько же прав, сколько у Солженицына, — они, эти стихи, подождут, мне с ними некуда спешить сегодня, когда любовь к России собрала вокруг себя, вместе с чистейшими людьми, такое небывалое количество черни. Вы же, отметив — как бы в простодушном порыве, в благородном преувеличении, — мою порядочность, тут же ненавязчиво подводите читателя к мысли о том, что я двурушничаю: в угоду сионизму — ненавижу Россию, а в угоду кошельку — печатаюсь «в самом "почвенническом" из зарубежных русских журналов». Новая Ваша неточность: ни в Гранях, ни в Вестнике РХД, ни в Русском Зарубежье я пока не печатаюсь. Затем, ведь я не политик и не идеолог. Вопрос о том, где публиковаться, не так уж важен для поэта: Галчинский, например, публиковался у фашистов — и к нему не прилипло ни пылинки. Неужто и эти соображения новы для Вас?

Русских почвенников, которых Вы от меня несколько защищаете, я видел там, где Вы не были: в катакомбах второй культуры. Там они не такие, как на книжных полках. Когда «русский национальный поэт» (как его иронически называл И. Ф. Мартынов) Олег Охапкин, кочегар и ревностный православный, после очередного кровопролития в Польше говорит со злорадством: «Сидим ж..ой на Польше и сидеть будем, так ей и надо!», — тут я готов употребить слово ненависть, может быть, и употреблю когда-нибудь; однако пока что в моих сочинениях ненависти вообще нет. Не советскую власть (о которой и говорить нечего), а эту публику, которая будет хуже большевиков, когда одержит верх, я с полным правом (и без лишних резкостей) упрекаю в нравственной слепоте.

Вы как-то сказали мне, что стихов не читаете и не понимаете. Поверьте мне, что я как никто другой знаю и чувствую, что это еще не недостаток, что отсутствие музыкального или стихотворного слуха не умаляет человеческих достоинств в каких-то других областях. В наше время, когда представления о прекрасном так расшатаны, а доверие к стихотворному слову стоит на своей нижней отметке, очень непросто отличить подлинник от подделки; и многие, не только Вы, защищаются от графоманов репликой: «я стихов не понимаю»; многие не хотят и не могут читать современных стихов. Но если так, то, быть может, такому человеку (прекрасному инженеру или прозаику, достойному члену общества) просто не стоит и судить о стихах? Ведь вот сейчас я заканчиваю статью, в которой результаты (не скрою от Вас, очень скромные) изложены в форме определений и теорем; но Вы, насколько я помню, прежде не занимались математикой, а потому, вероятно, и не станете судить, много ли в этом моем сочинении полуправды и скоро ли она раскроется. И, конечно, Вы поступите правильно: Вы при этом избежите оплошностей, унижающих только Вас.

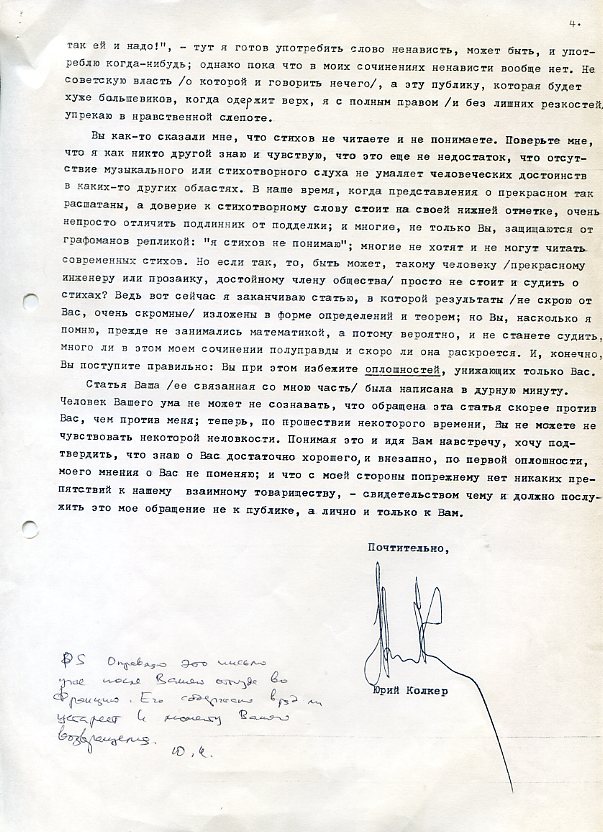

Статья Ваша (ее связанная со мною часть) была написана в дурную минуту. Человек Вашего ума не может не сознавать, что обращена эта статья скорее против Вас, чем против меня; теперь, по прошествии некоторого времени, Вы не можете не чувствовать некоторой неловкости. Понимая это и идя Вам навстречу, хочу подтвердить, что знаю о Вас достаточно хорошего и внезапно, по первой оплошности, моего мнения о Вас не поменяю; и что с моей стороны по-прежнему нет никаких препятствий к нашему взаимному товариществу, — свидетельством чему и должно послужить это мое обращение не к публике, а лично и только к Вам.

Почтительно,

Юрий Колкер

|

PS Отправляю это письмо уже после Вашего отъезда во Францию. Его содержание вряд ли устареет к моменту Вашего возвращения. Ю.К. |

Было бы несправедливо привести это моё гневно-почтительное письмо без ответного письма Блинковой от 1 сентября 1986 года, которое я тогда оставил без возражений, а сейчас воспроизвожу без комментариев:

«Дорогой Юра!

Как я уже сказала Вам во время нашей нечаянной встречи, Ваше письмо обрадовало меня, и я его искренно воспринимаю как желание по-дружески выяснить недоразумение — надеюсь что на этот раз Вы не откажете мне в праве на простодушие. Поэтому я легко мирюсь с некоторой язвительностью ряда оборотов и откровенно заявляю о своем сожалении по поводу тех неприятных минут, которые, очевидно, доставило Вам изложение моей реакции на Ваше выступление. Признаюсь и в том, что переходная фраза /"Когда люди поймут..."/ составлена небрежно, потому что я имела в виду не Вас, а то, что следует в дальнейших абзацах.

Внимательно перечитав несколько раз Ваше письмо, я поняла, что по существу так сказать, теоретических положений, сформулированных в нем ("Советская власть глубоко национальна"; Ваше — не только русского поэта, но и русского еврея — "наследственное право-долг" "любить и проклинать Россию"; наконец, Ваше право печататься в журнале любого направления — см. ссылку на Галчинского) мы с Вами стоим на разных позициях. Это, разумеется не имеет отношения к перспективе наших взаимно уважительных отношений, — люди, общавшиеся и дольше, и ближе, чем мы с Вами, часто расходятся во взглядах еще больше, и это не влияет на их добрые отношения. Поэтому я не вступаю с Вами в дискуссию по этим вопросам, а обращаюсь к конкретным Вашим доказательствам моей неправоты и литературной непорядочности.

Вы несколько раз упоминаете об отсутствии у меня опыта анализа стихотворных произведений, а также знания поэзии и любви к ней. Я не хочу подозревать Вас в искажении моих слов или злоупотреблении откровенностью; наверное, я нечетко выразилась, когда отказывалась судить о Ваших стихах. Смысл моего признания был в том, что я никогда ни устно, ни письменно не выступаю с профессиональной интерпретацией стихов, почему — это моя маленькая тайна. Мне трудно представить себе, чтобы я заявила о моем равнодушии к поэзии или о нелюбви к ней. Понимаю ли — не мне судить. Но ведь в данном случае я высказалась не как литературовед, не анализировала стихотворение, а лишь воспроизвела свою "слушательскую" реакцию на него. Как бы низко Вы ни оценивали мои права на оценку и восприятие услышанного, навряд ли большинство присутствовавших на вечере были более квалифицированными слушателями. И среди этих, нелитературных, людей я слышала еще в зале недоуменные реплики по поводу упомянутого стихотворения, а затем — и среди людей, ближе стоящих к литературе.

Вы пишете, что даже не знаете, о каком из двух прочитанных Вами стихотворений я писала; напомню — оно так и начиналось, с объявления об антипатии к России. В другом часто упоминалось слово "отказни́к". Не сомневаюсь, что в другой ситуации, на фоне других Ваших произведений, то, о котором идет речь, воспринималось бы иначе, но в данном случае, когда оно было одним из двух, моя реакция представляется мне естественной. Если бы верили моей искренности, а не видели лишь иронию и нечестные литературные приемы в том, что я писала, то поверили бы и в то, что весь этот пассаж был продиктован недоумением и некоторой горечью.

О "почвенничестве". И в это понятие мы с Вами вкладываем разный смысл. Те хулиганы, о которых Вы пишете (Охапкин и ему подобные) в моем представлении имеют такое же отношение к этому понятию, к истории России и ее духу, как, скажем Кахане со своими штурмовиками к еврейству. О почвеннических изданиях: "Грани" в своем направлении ничем не отличается от "Континента" и "Русской Мысли", "ВСХД" занимается по-преимуществу религиозными проблемами, "Русское Зарубежье" — подчеркнуто монархический журнал. Два последних стоят как бы над проблемами "почвы". Я имела в виду "Русскую Мысль" и "Континент", поскольку именно в этих изданиях и в кругах, близких к ним, сохранилась Россия, вера в спасительный смысл ее собственной национальной почвы. Кстати, я имела в виду публикацию не Ваших стихов, а литературоведческих очерков. Но с Вашим положением о праве печататься в любой издании спорить не буду — этот вопрос решает каждый для себя сам. Увидев в 48 № "Континента" Вашу превосходную статью о В.Лившице, я очень обрадовалась, поняв, что Максимов, неожиданно оказавшийся в курсе "полемики" в "Круге", не связал ее с Вами.

Юра, я повторяю — мне неприятно, что я огорчила человека, чьи работы читаю с удовольствием и благодарностью. По-существу же остаюсь при своем впечатлении, что прочитанное вслух, вне контекста со всем Вашим творчеством, стихотворение не соответствует тому Вашему творческому, научному и человеческому облику, который сложился в моем представлении. На этот Ваш облик я и буду ориентироваться в наших с Вами дальнейших отношениях, которые, хочу верить, не пострадают.

Всего Вам самого лучшего

Мира»

Такая вот машина времени… Что тут скажешь? «Два съезда, две партии…» И ещё: «Они сражались за родину…» В 1986 году, не щадя живота своего, русские евреи Израиля сражались друг с другом за Россию, за своё понимание России, за родину. Копья ломали…

Не стыжусь моих тогдашних слов «писатель я русский и никакой другой». Тогда назвать себя русским было не стыдно. Я вёл себя честно; жил верой, надеждой и любовью; в мечтах моих выходил под картечь на Сенатскую площадь. Не напяливал на себя личины. В Израиле, как и в Совдепии, не подлаживался к месту и времени.

Не стыжусь и стихотворения Жизнь в отказе (оно же Монолог отказника). Спустя десятилетия подтверждаю каждое слово, каждую высказанную мысль этих стихов. Иные слова и мысли мог бы сейчас, пожалуй, провозгласить и пророческими, если б метил в пророки. Но в целом эти стихи слишком публицистичны, оттого и не дороги мне. Есть в них и неувязка: сомнительное ударение. Как следует произносить: отказни́к или отка́зник? В нашей тогдашней среде, в Ленинграде, говорили: отказни́к, но ведь не скажешь проказни́к! Разумеется, русский язык — Голконда исключений. Верно и то, что слово это ненормативное, в словарях отсутствующее. И есть, например, слово отпускни́к, по своему строю неотличимое. И ударения дрейфуют… Вот, кстати, мой прелюбопытный опыт: на библейском конгрессе 1993 года я специально вылавливал в докладах слова обеспечение и одновременно, и все, решительно все выступавшие, всё сплошь люди академические, профессора, произносили их не по словарной норме, а как обеспече́ние и одновреме́нно… Cловари отстают… И другое правда: в стихах ударения позволительно сдвигать, классики это сплошь и рядом себе позволяют. Но я не чувствовал себя классиком, я чувствовал себя перфекционистом, пуристом, и мысль о неправильном ударении тревожила меня десятилетиями…

В ответе Блинковой не всё ладно. На её возражения очень легко возразить. Вместо этого возражу себе. Принимаю роль адвоката дьявола. Допускаю о себе худшее, что может прийти на ум в связи с моим письмом к Блинковой, именно: что я написал его, пуще смерти опасаясь потерять возможность печататься в Континенте и Русской мысли. Ведь это была привилегия! В Русскую мысль, положим, пускали всех израильских авторов, если они сносно владели литературным языком и писали о России или Совдепии, о делах русской культуры или русской свободы. Это была газета; лучшая в ту пору русская газета мира. В ней и Блинкова, как видно из её списка, публиковалась. Иное дело Континент. Это был толстый литературный журнал, притом — здесь и вопроса нет — самый престижный для русского писателя, где бы он ни жил, в Нью-Йорке или Москве. Напечататься там в глазах многих значило уж точно войти в историю русской (не советской) литературы. И меня там печатали, а, скажем, Блинкову (и ещё очень многих израильтян) не печатали. Многие в Израиле завидовали мне по этому смехотворному пункту. Гордился ли я этой привилегией? Я дорожил ею, но ещё больше дорожил достоинством написанных мною сочинений, верил, что жизнь им отпущена долгая, что они переживут все существующие издания. Из того, что я всегда отдавал в Континент не последние и, значит, не лучшие мои стихи, видно, что гордился я этой привилегией умеренно. Примем, однако ж, худшее. Допустим на минуту, что я держался за привечавшие меня парижские издания руками и ногами, испугался, что слухи дойдут до Континента и Русской мысли, что мне там откажут от дому… — и что же я сделал? написал Блинковой? Странная логика! Разве частным письмом отмоешься от публично наложенного клейма? Нет, не стоит переупрощать. Я любил Небесную Россию и мою жизнь воспринимал как служение ей. Моё место в этой обетованной родине — вот что я оберегал с такой страстью. При другом отношении обошёлся бы без русских парижан. Очень многие рядом со мною, те, кто отряхнул со своих ног прах старого мира; те, кто считал себя писателями еврейскими, в сторону Континента и не смотрели…

Полагаю, что тем самым адвокат дьявола разоблачён. Теперь дадим слово прокурору дьявола, инквизитору, красному политруку. Допустим на минуту худшее и насчёт Блинковой. Вдруг она меня намеренно провоцировала? Пощёчина безымянная подчас работает не хуже именной. Сколько дуэлей случалось из-за эпиграмм, в которых адресат насмешки только угадывался, а назван не был! Вдруг Блинкова именно того и хотела, чтобы я обратился не лично к ней, а «к публике», благо это было так просто в упоительно народной прессе Израиля, — чтобы я сам этим навлёк на себя несмываемое клеймо русофоба и в результате лишился милостей парижских столпов русской словесности? Ведь вот она «очень обрадовалась» в своём письме, что Континент не прекратил меня печатать; обрадовалась за человека, которого только что осудила, — вдруг это она так проговорилась?

Нет, и эту логику отметаю. Отказав Блинковой в простодушии, прямого и расчётливого коварства ей не приписываю; вызову на дуэль того, кто припишет. Между прочим тогда, в 1986 году, самая вероятность намеренной провокации мне и в голову не пришла. Приходит теперь, когда я давно уже не считаю себя, как в те блаженные дни, толстовцем, а в людях (спасибо русской службе Би-Би-Си) давно уже не в первую очередь предполагаю только хорошее; приходит потому, что я, наконец, внимательно прочёл ответ Блинковой, и упоминание ею Континента меня насторожило, — но и теперь я развиваю эту логику только полноты и равновесия ради. Не верю, что Блинкова руководствовалась ею. Считал и считаю её человеком достойным…

Товарищество наше после обмена письмами в 1986 году не пострадало, сотрудничество на ниве служения израильскому союзу русскоязычных писателей продолжилось до конца 1989 года. Сегодня моё преобладающее чувство к Блинковой — благодарность. Не случись её заметки в Круге, проходной, для неё самой не важной; не напиши я ей моего несколько высокопарного письма, сейчас, эпоху спустя, у меня в руках не было бы этого перевёрнутого телескопа, позволяющего заглянуть в мою жизнь и мою душу тридцатилетней давности.

…Откуда, кстати, взялась фамилия Блинковых? и почему эту, казалось бы, такую русскую фамилию почти сплошь носят евреи? Интернет полон на этот счёт соображений, глупых до неправдоподобия, до пошлости. Пишут буквально следующее:

Фамилия Блинков произошла от прозвища предка — Блинок. Таким прозвищем могли наградить человека по разным причинам: например, круглое, или плоское лицо, либо он любил кушать блины, либо угощать этим блюдом. Согласно «Толковому словарю» Вл. Даля, блин — это…

Читешь и глазам своим не веришь: неужели находятся люди, готовые «кушать» такие блины о своих «предках»? Но, должно быть, находятся. Существует лавочка под названием Генеалогические услуги, предлагающая «купить родословный аудит (!) за 3500 рублей». Бедные, бедные «потомки»!

В том же духе сетевые продавцы аудитов толкуют и вопрос, почему у евреев так часты фамилии Беленькие, Белинковы, Белинские. О цвете толкуют: был, мол, предок белолиц, белобрыс. В русском, в славянском происхождении этих фамилий не сомневаются. Между тем это фамилии всего лишь русифицированные, и восходят они к Библии, к книге Бытия (29, 29). Там читаем: «И дал Лаван служанку свою Валлу в служанки дочери своей Рахили…» Всё дело в этой служанке Валле. Имя её византийские греки прочли и, главное, услышали неправильно. Служанку звали Белла, Бейла, Бейле, на идише Bilha, по-английски Bilhah. От неё произошли фамилии Бейлис, Бейлин, Белкин… да-да, Пушкин не знал, он даже и не мог знать этого, потому что фамилии у евреев России только-только начали появляться, когда он в Лицей поступил; русское правительство в первое десятилетие XIX века принуждало евреев обзаводиться фамилиями, хотя до этого, и довольно долго, тысячелетиями, евреи преспокойно обходились отчествами. Так и возник этот ряд: Бейлис-Бейлин-Белкин-Беленький-Белинков-Белинский (разумеется, Виссариан Григорьевич тут человек случайный, он не из этого ряда). Белизна здесь ни при чём. Точнее, она, по случайному совпадению, тут обнаруживается, но не в связи с Валлой-Беллой, а в связи с отцом Рахили: лаван на языке Библии означает белый.

8 июля 1986 // 18-22 декабря 2015,

Иерусалим // Боремвуд, Хартфордшир,

помещено в сеть 22 декабря 2015