…Что ж! Было. Не отрекаюсь… «удар, не отрицаю…» И я, в свой черёд, был однажды увенчан, сударыня: получил, спасибо, что напомнили, литературную премию за мои вирши, и премию государственную; получил её из рук министра — и министру в ответ с благодарностью руку… нет-нет, всего лишь пожал. Сеял я, значит, разумное, доброе, вечное, и вот сказал мне народ спасибо сердечное, хоть и не русский.

Министра звали Яаков Цур. Вижу его отчётливо: улыбчивый такой парень, простой, свойский. Мы с ним друг друга по плечу похлопали, обменялись положенными фразами вежливости и при этом обращались друг к другу на ты, потому что так язык устроен, нет в нём обращения на вы. По-русски, как и всякий коренной израильтянин, Цур умел только материться, смысла произносимых слов не понимая… да ведь и русские, я хочу сказать: московиты, с высшим образованием, из литературных салонов и учёных институтов, публика элитарная, сливки общества, носители великой русской культуры, все как один истые православные с непременным увесистым золотым крестом на груди, те, что матерятся и даже гордятся этим своим лубочным народничеством, прихвастнуть любят, мол, матерюсь виртуозно, — и они, конечно, от смысла этих гадостных слов отвлекаются, иначе бы не могли их произносить, со стыда бы сгорели… Слово цур, между прочим, означает: скала, крепость, твердыня, — кличка очень социалистическая… как тут Каменева не вспомнить со Сталиным? — борец за народное дело должен быть твёрд, непоколебим… — а впрочем, кличка эта переводная: родился министр Штайнбергом.

Стихов этот социалист-кибуцник и на родном иврите, скорее всего, в жизни не читал после обязательного школьного Бялика, — но что это меняет? Разве не все премии таковы? Один француз получил от норвежцев премию за свою прозу на китайском языке. Мир переменился. Можно посетовать на равнодушие человечества к высокому вдохновению, а можно вспомнить, что тысячелетиями, и как раз в эпохи, отмеченные отнюдь не равнодушием, но страстями самыми пылкими, предположительно высокими, с Богом на устах, на деле же, по отношению к человеку, обычно лютыми, порывы поэта вознаграждались премиями иного рода: нищетой, изгнанием, тюрьмами да казнями…

Мир переменился, но тут впору спросить: что лучше? И правильный ответ будет: лучше равнодушие. Слышу ваше возражение, сударыня, и признаю вашу правоту. Да, я, честный обыватель, не хочу под крыло к Савонароле, не хочу в ГУЛАГ, предпочитаю жить под обывательским демократическим крылом Яакова Цура и ему подобных, меня в упор не видящих, с их равнодушием, без боговдохновенных пыток и зверств… хотя зверей очень бы следовало оставить в покое; жестокость намеренная присуща только людям. И в другом вы правы: во времена Данте или хоть Мицкевича вдохновение было пробы ощутимо более высокой. Спасибо за подсказку. Что тут поделаешь! Посмотрим правде в глаза: поэзия уходит. Она вышла из алтаря, она неотрывна от веры в бога (не обязательно в Бога, Аполлон тоже годится), она — иррациональный (внеразумный) способ постижения мира и, вместе с прочими иррациональностями, включая прочие искусства, день за днём, век за веком отступает, уступает дорогу… чему? Я чуть было не сказал: разуму, имея в виду достижения науки и техники, но это была бы частичная правда. Большинство наших современников, сами видите, идиоты. Высокого вдохновения в них и следа не оcталось, зато иррациональности предостаточно, так что иначе как братьями по разуму их не назовёшь. Правы Стругацкие: вид homo sapiens на глазах распадается на два биологических вида.

…Виноват, я отвлёкся. Сейчас продолжу, только сначала возражу вам по одному пункту. Кое-что всё-таки осталось (и нам досталось) от времён высокого вдохновения былых времён; именно, бедность и изгнанничество. Лишь они и делают человека поэтом. Согласитесь, что и в наши дни слова «богатый поэт» кажутся противоречием в терминах. И с изгнанием всё то же, почти то же, что во времена Данте. Поэт, живущий на родине, воспевающий родину или хоть не чуждый патриотических настроений (не говорю: состоящий в дружбе с правителями), кажется обывателем. Так не всегда было и не везде, а сейчас — уж не обессудьте — так везде. Сегодняшним отчизнам не посвятишь души прекрасные порывы. Нет-нет, оставьте, при чём здесь Россия! О ней и речи нет. Да и нет никакой России; разве это Россия? Я об Израиле говорю. Тогда, в 1987 году, я готов был жизнь отдать за Израиль — готов и сейчас, даром что жизни во мне осталось кот наплакал. Я про другое. Поэт, воспевающий родину сегодняшнюю, — обыватель, приспособленец, лишенный воображения, вдохновения, мечты; даже в Израиле, в единственной стране, созданной мечтой. Поэт — всегда изгнанник, всегда антинароден. Это в его генах заложено.

Возвращаюсь к повествованию.

Увенчали меня 24 сивана 5747 года от сотворения мира (по обывательскому календарю 21 июня 1987 года), день в день через три года после моего водворения в Израиле. Скромная церемония состоялась в союзе писателей Израиля (имени Шауля Черниховского), в Тель-Авиве, в доме 6 по улице Каплана, том самом, где меня в этот союз приняли 19 ноября 1985 года… Да-да, не удивляйтесь, я, эремит и мизантроп, был членом союза, а ведь годами твердил с ложной гордостью: в коллективы не вступаю, добровольно не покидаю только двух коллективов: семьи и человечества. Куда деваться! Человек — клубок противоречий… Вы правы, я опять отвлёкся, но, ей-богу, тут есть о чём помечтать. Вообразите: меня приняли в союз вместе, на одном заседании, с Михаилом Хейфецом и Александром Воронелем, этими столпами русской словесности Израиля. Не вступали люди годами, не видели причины вступать, потом вдруг почему-то решили вступить… зачем? из вежливости, что ли? И зачем я вступил? Никаких льгот членство не давало — ни литфонда, ни «домов творчества», ни возможности кормиться при журналах и издательствах. Не было в Израиле субсидированной литературы. Были организации, от случая к случаю помогавшие, среди прочих, и писателям, но членского билета не спрашивавшие, и помощь была копеечная. Однако ж в Ленинграде, в среде полуподпольной литературы, где в 1985 году меня ещё помнили и обсуждали, в диссидентствовавшем самиздате, весть о моём вступлении в союз писателей Израиля, хоть и трудно в это поверить, вызвала именно представление о том, что я пристроился к кормушке. Непонимание свободного мира среди моих недавних товарищей по несчастью простиралось до невообразимых пределов. Не кто-нибудь, не православный почвенник из евреев, а поэтесса Ольга Бешенковская, получив мою первую книгу стихов, не шутя спрашивала меня: не оттого ли в этой книге только старые стихи, что более поздних, более совершенных мне напечатать не позволили… Клянусь, вам, сударыня, это не выдумка! Письмо с вопроcом сохранилось.

Таня на церемонии отсутствовала. Премия, только что учреждённая, не казалась событием, а поездка в Тель-Авив, по деньгам доступная и не лишенная приятности (поразительные виды, комфортабельное кресло под кондиционером), отнимала порядочно сил и времени. Ехал я из Иерусалима в Тель-Авив на автобусе в компании трёх едва знакомых женщин, которым тоже нужно было зачем-то в союз писателей. Из них одну я хорошо запомнил: это была гостившая в Израиле шведка Светлана Польски, славистка. На её счёт шутили: «Вместе с замужеством она поменяла не только фамилию, но и пол». Забыть её мне не позволяет чувство благодарности: она, добрая душа, по моей просьбе прислала мне из своего скандинавского далека ксерокопии нескольких статей Гейра Хетсо о Боратынском, которые хоть и не пригодились, но сохранились… а Гейр Хетсо, между прочим, был норвежец из Осло, тогда как Польски жила в Гётеборге, что не совсем рядом… Странно… Отчего я обратился к ней, а не в Париж или Нью-Йорк, не говорю: в Осло, к самому Хетсо? Разумеется, моя просьба была ещё и в другом смысле странна и бестактна — и, может быть, выражала типично израильское головокруженье. Отношения в среде тогдашних новых репатриантов в Израиле подразумевали бескорыстную взаимопомощь с немедленным откликом, и я совершенно сжился с этим подходом, с этой атмосферой братства, забыв, что она не простиралась за границы Израиля.

Нужно ли говорить, что премия досталась мне по разнарядке? Репатриантов в ту пору было немного, сборники стихов не выходили гроздьями гнева, как в последующие годы, и получилось так, что к 1987 году из русских только я подходил под эти лавры, под это увенчание, а из новых репатриантов, пишущих на иврите, ещё и Марк Драчинский, молодой человек, выучивший иврит в Москве и ещё недавно, под угрозой ареста за это уголовное преступление, преподававший его там частным образом. Не было, сударыня, большой очереди за премией, и означала премия — для меня и для всех — только деньги: 1500 шекелей, то есть $934.58 при курсе в 1.605, — деньги нешуточные, ведь моя университетская (доцентская) зарплата, будучи выше средней, составляла что-то около пятисот долларов… — а мы с Таней как раз недавно купили квартиру в Писгат-Зеэве, в новом районе Иерусалима, в ещё непостроенном доме; купили, разумеется, в долг, в рассрочку на четверть века, под наши крохотные, зыбкие и ненадёжные заработки. Каждая копейка была на счету, вносилась в банк, увеличивала наш предварительный взнос и хоть чуть-чуть, на полушку, сокращала ежемесячные выплаты, на словах льготные, а на деле очень немилосердные.

От церемонии увенчания сохранились документы: корешок чека моей «творческой премии» (да-да, шутки в сторону, так и значится: פרס יצירה), конверт с оттиснутым без краски гербом (семисвечником-минорой; как это элегантно, как выразительно!), адресованный без адреса «уважаемому господину Юрию Колкеру»

— לכבוד מר יורי קולקר —

и письмо от господина (товрища) Яакова Цура. Вот оно, незабываемое, нетленное:

МИНИСТР АБСОРБЦИИ НОВЫХ РЕПАТРИАНТОВ

Иерусалим, 21 сивана 5747

21 июня 1987

Дорогой господин Юрий Колкер,

При вручении Вам премии министра абсорбции за Ваши достижения на поприще поэзии на русском языке желаю Вам дальнейших творческих успехов.

Эта скромная премия — выражение признательности за ваш вклад в культурную жизнь в Израиле, и я надеюсь, что она позволит Вам на некоторое время посвятить себя писательству.

От чего все мы станем богаче.

С уважением

Яаков Цур,

министр абсорбции

Хоть и неприятно (потому что не льстит мне), а нужно признать: письма этого ни в день его получения (и моего увенчания), ни даже в год увенчания я читать не стал. Не до того было. Забот был полон рот. Некогда было читать письма от министров на плохо выученном языке, когда смысл сообщения и без того ясен, и оно заведомо не содержит ни кукиша, ни пощёчины. Зато теперь… теперь, на заслуженном (или, может быть, незаслуженном) отдыхе (хотя отдых, собственно говоря, всегда заслуженный, ведь не уставший не отдыхает), теперь, когда поприще, с его жаждой служения и честолюбивыми мечтами, позади, теперь читаю это милое письмо вволю и перечитываю. И глазам своим не верю. Как странно всё это! Как странно складываются людские судьбы! Как много в них случайного, непредсказуемого, невообразимого… Перечитываю и спрашиваю себя: где теперь этот Яков Твердыня с его роскошной подписью? Уж его-то отдых точно заслуженный, его служение родине точно состоялось и удалось, а честолюбие, тут приходится вздохнуть, скорее всего, осталось неутолённым, потому что он, конечно, метил выше…

Недавно я перечитал по-русски автобиографию Голды Меир, в сносном переводе Руфи Зерновой и с уместным, без передержек, предисловием этого Цура. Чтение книги многое всколыхнуло во мне. Голда, за это я поручусь, сударыня, чрезмерным честолюбием не страдала, она просто родилась повелительницей, оттого и блистала столь ярко, сочетание это редкое. И перевод не слишком испортил мне настроение. Зернова, с которой я в давние времена был знаком, кондитерские сласти, спасибо ей, не называет сладостями, как повелось у теперешних, но слово идиш, по устоявшейся в просторечии привычке, не склоняет (пишет «говорить на идиш» вместо «говорить на идише»), — и тут же, в том же предложении, вот незадача, со словом иврит обходится совершенно правильно («говорить на иврите»), — спрашивается, отчего бы? Нужна ведь какая-то последовательность. Оба слова по-русски — существительные мужского рода, ни в чём сущностном друг от друга не отличающиеся. Обидно за человека… С другой стороны — кто без греха?

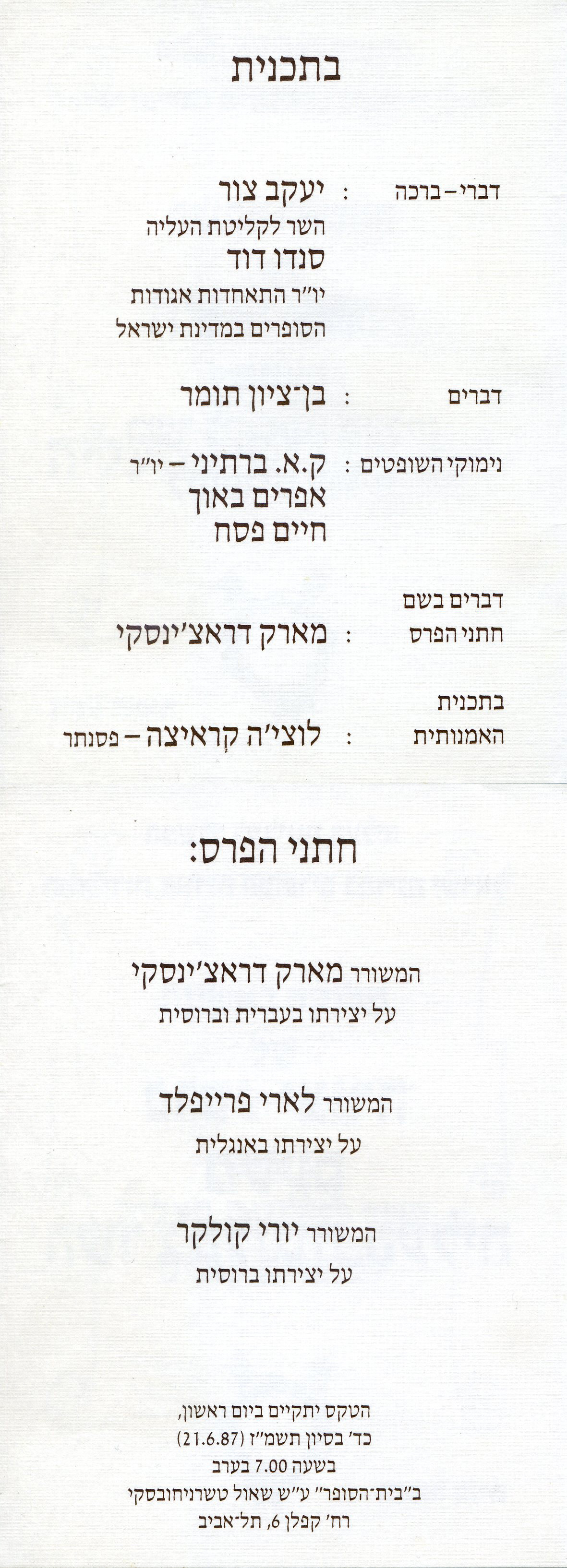

А вот и приглашение на церемонию увенчания: четыре странички тетрадкой на белом картоне, размером 10 см на 14 см. Тоже премилый текст. И тоже читаю как впервые…

|

ПЕРВОЕ ВРУЧЕНИЕ | |

|

В ПРОГРАММЕ | |

|

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО: |

ЯАКОВ ЦУР, |

|

ВЫСТУПАЮТ: |

БЕН-ЦИОН ТОМЕР |

|

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ: |

К. А. БЕРТИНИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ |

|

ГОВОРЯТ ОТ ИМЕНИ ЛАУРЕАТОВ: |

МАРК ДРАЧИНСКИЙ |

|

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ: |

ЛЮЧИЯ КРАИЦА, ПИАНИНО |

|

ЛАУРЕАТЫ:

ПОЭТ МАРК ДРАЧИНСКИЙ

ПОЭТ ЛАРИ ФРАЙФЕЛД

ПОЭТ ЮРИЙ КОЛКЕР

ЦЕРЕМОНИЯ СОСТОИТСЯ В ВОСКРЕСЕНЬЕ, | |

Верчу в руках это приглашение и до сих пор недоумеваю, какую из двух внешних сторон cчитать титульной: ту ли, где написано:

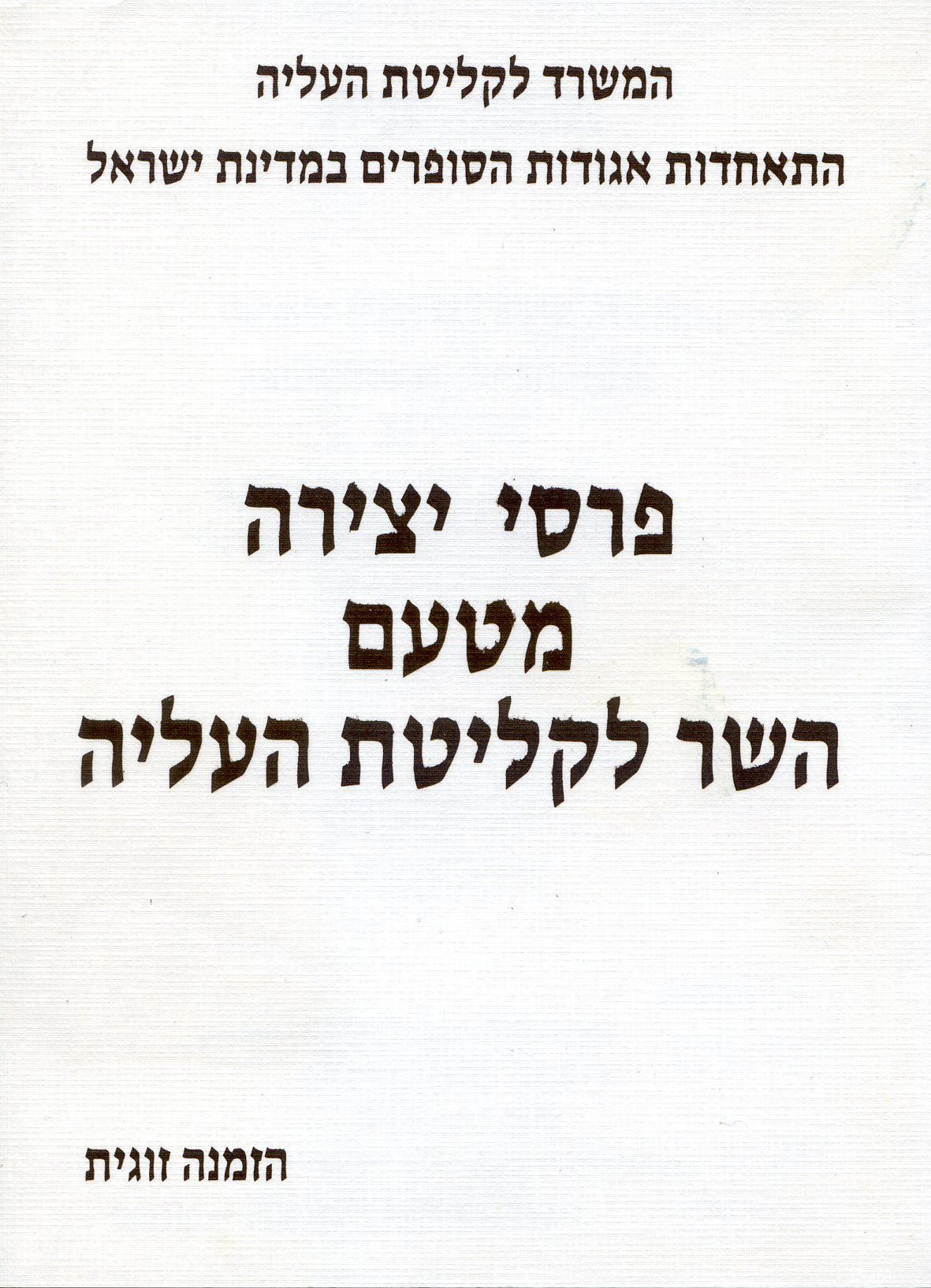

МИНИСТЕРСТВО АБСОРБЦИИ

ФЕДЕРАЦИЯ ПИСАТЕЛЕЙ ИЗРАИЛЯ

ПРЕМИИ МИНИСТРА АБСОРБЦИИ

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ДВОИХ

или вот эту:

ПЕРВОЕ ВРУЧЕНИЕ

ТВОРЧЕСКИХ ПРЕМИЙ

МИНИСТРА АБСОРБЦИИ

ПИСАТЕЛЯМ-РЕПАТРИАНТАМ

— обе стороны парадные… а мы ведь на Ближнем Востоке читаем книги с задней обложки… Голде Меир народное остроумие приписывает такой случай, уж не знаю, был ли он на деле. Миротворец из Вашингтона Генри Киссинджер свою приватную встречу с нею в Израиле, ещё до официальной, начинает будто бы словами: «Вы, конечно, понимаете, Голда, что я, во-первых, американец, во-вторых, государственный секретарь, и только в-третьих, еврей», на что Голда будто бы ответила: «Вы, конечно, помните, Генри, что у нас тут, на Ближнем Востоке, мы всё читаем справа налево». Было или не было, а это, ей-богу, в духе Голды. Кстати, моё «человеческое расстояние» до неё, спасибо Цуру, my degree of separation, — единица; Цур знал Голду, я пожал руку Цуру.

…Над этим историческим приглашением стоило бы помечтать, да мы ведь уже и начали… Яаков Цур остался твердыней израильского социализма. Министром абсорбции он был с 1984 года по 1988 год, потом получил портфель министра здравоохранения, потом в 1990 году вышел из состава коалиционного правительства (у нас, вы знаете, все правительства коалиционные; где два еврея, там три мнения) вмеcте с другими товарищами по партии, а в правительстве Рабина служил миниcтром сельского хозяйства до 1996 года, когда ему уже стукнуло 59 лет. Дальше его следы заметает вьюга.

А кто остальные из возлагавших на меня венок и надежды? Кто этот סנדו דוד, Санду Давид, глава союза писателей Израиля… да не союза, нет, а федерации двенадцати языковых союзов, где языки, не мне вам рассказывать, сударыня, простираются от возрождённого иврита, через русский, польский, сербский и иже с ними, до изысканного полуживого языка ладино, смеси испанского с арамейским, ивритом, арабским и нижегородским? Тут бы к слову помечтать, что пишущих по-русски в этом союзе, в этой федерации, вдвое больше, чем пишущих на иврите, да это уж столько раз обсуждалось и обыгрывалось, что мечта опускает крылья… Кто он, спрашиваю, этот Санду? Ничего о нём не знаю, а в 1987 году знал и того меньше: имени не слыхал. Слыхал, точнее, о каком-то Давиде Санду, потому что мои товарищи по партии… простите, я оговорился: по союзу писателей… хоть они и лучше моего знали иврит, а путали имя и фамилию в псевдониме этого писателя… Сейчас роюсь в сети и ничего не нахожу. Кажется, поэт. Кажется, урождённый Давидсон из Румынии; кажется, годы жизни 1922-2003. А ведь, пожалуй, нелёгкую жизнь человек прожил в проклятом двадцатом веке, в страшной Румынии, в страшной подмандатной Палестине, в страшной (допускаю) бедности, как Голда и почти все тогдашние халуцим, хоть насчёт этого Давидсона я могу и ошибиться. Пожалуй, ведь и написал что-нибудь, с писателями это случается. И уж точно переведён на десять языков.

Зато о Баухе сеть не отмалчивается: поэт и прозаик из Бендер и Кишинёва, родился в 1934 году, репатриировался в 1977 году, иврит знает с детства, издал много книг, ещё в Совдепии начал издаваться, то есть был членом союза советских писателей. С 1985 года Баух возглавлял русский союз писателей Израиля, а с 1994 года и всю федерацию союзов; переводил на иврит Евтушенку и Айги, то есть шёл в ногу со временем, не отставал. О Баухе я услышал на другой день после переселения в Израиль в июне 1984 года. Баух, среди прочих дел, редактировал ту пору альманах Кинор, и, вот ведь чудо, напечатал мои стихи (попавшие к нему из Ленинграда неведомыми путями) чуть ли не в самый день моего исторического приземления в Лоде. Я, понятно, тотчас кинулся пожать ему руку. Человек он оказался основательный, профессиональный и представительный, не чета мне; подарил мне книгу своей прозы под названием Камень Мория. Мы и потом не раз встречались по делу. Сохранилась фотография, отснятая неведомо кем (уж не Светланой ли Польским?) 21 июня 1987 года на улице Каплана: я читаю стихи с эстрады, а за моею спиной, как всегда серьёзный и сосредоточенный, ко всему притерпевшийся, сидит Баух, и на лице его написано крупными ивритскими литерами: «…ничего! и не такую чепуху слушать приходилось…». А за его спиной — портреты знаменитых отказников и узников Сиона: Натана Щаранского, Иды Нудель, Иосифа Бегуна.

Или вот Бенцион То́мер, он с приветственным словом выступил. С ним полный порядок, его знает Краткая еврейская энциклопедия (для которой и мне случалось писать, о Кушнере, о Семёне Липкине, о кибернетике, впрочем, эту статью я не закончил, а Таня даже в штате этого предприятия состояла). В энциклопедии значится: «…Тейтельбойм; 1928, Билгорай, Польша, — 1998, Тель-Авив), израильский поэт, драматург, переводчик…» Ему, значит, ещё одиннадцать лет жизни отпущено, я ведь от 21 июня 1987 года отправляюсь, от его выступления при моём увенчании. Томер на иврите означает финиковая пальма, что опять — едва ли не перевод; фамилия, мне чудится, могла быть произведена от искажённого немецкого Dattelbaum, пропущенного через американкий язык с аргентинским испанским на расстоянии вытянутой руки или без него. А слово тамар, сами знаете, и, соответственно, библейское имя Фамарь, по-русски Тамара, — это уже прямо финик, нечто сладкое, даром что у Лермонтова одна из его двух Тамар не совсем такова. Помню упоительный телевизионный рекламный ролик в Израиле 1980-х, где пелось, что финики можно есть и с мясным, и с молочным: «тама́р, тама́р, тама́р, им коль дава́р»; мотив из головы не выходит… ну, и девчонку вижу, отправляющую в рот финик за фиником на улице Дизенгофа в Тель-Авиве… Что до имени собственного этого Томера, то оно обязывающее, подталкивающее к деятельности, — и деятельности Томер был отнюдь не чужд, сражался, когда речь шла о жизни и смерти, побывал в иорданском плену, а потом и посты занимал на родине; советником был. С этим именем собственным — Бенцион, сын Сиона, — у меня связан анекдот. В пионерском лагере под Ленинградом, вероятно, в Лемболове, в 1958 году, была у нас воспитательница Римма Венециановна, надо же такому отчеству случиться, и прошли десятилетия, прежде чем я догадался, что по анкете она была Бенционовна, а на идишистский лад, в тех местах принятый, пожалуй, Бенциановна… С Бенционом Томером ничего у меня не связано. За шесть лет жизни в Израиле я о нём ни разу не слыхал; только вот в день моего увенчания услышал, да и то невнятно, и не запомнил.

О члене жюри Хаиме Песахе я и вовсе ни слова не скажу, потому что ни слова не нахожу, что и не мудрено — при таких-то имени и фамилии! Нет у меня даже уверенности, что он был замешан в писательстве. Вот вам, кстати, премилая черта нашего времени, сударыня: в состав жюри сплошь и рядом включают людей, к делу отношения не имеющих, — на правах представителей народа, что ли. Говорю это в полном сознании того, что этот конкретный Хаим Песах очень мог быть писателем, и талантливым, забыт же ровнёхонько потому, что все будут забыты, а очередь на премию забвения капризна; одни оказываются равнее других.

Зато имя Кальмана-Аарона Бертини (1903-1995), председателя жюри, я слышал, но этого мало: Бертини, при рождении Голергант, ивритский поэт родом из Бессарабии, вы не поверите, сударыня, слышал моё имя, я хочу сказать, слышал его до 24 сивана 5747 года от сотворения мира… а потом уж, конечно, не слышал, бог его миловал. Он знал русский язык, во всяком случае, как я теперь вижу (потому что лишь теперь прочёл статью о нём), переводил на иврит Леонида Андреева. В 1983 или 1984 году Бертини, нужно полагать, пролистал мой парижский двухтомник Ходасевича, на минуту ставший сенсацией; и пролистал основательно, нашёл там ошибку: псевдоним знаменитого еврейского публициста Ахад-ха-ама я, с моим убогим ленинградским ивритом (хотя и то сказать: готовился двухтомник не в университете, а в кочегарке, в спешке, под угрозой ареста), c моим ивритом, говорю, едва проклюнувшимся, слава богу, хоть алфавит я выучил в полуподпольном кружке, я, вот стыд-то, перевожу в примечаниях как Единый-народ — вместо правильного Один-из-народа. Вообще же Бертини мой двухтомник, по слухам, похвалил и даже статью о нём написал в одной из тогдашних газет, жаль, я этой статьи прочесть не удосужился, мне содержание пересказала израильская поэтесса Рина Левинзон, — и ещё жаль, да сверх того и как удивительно, что при моей мелочной любви ко всякой бумажке я не сохранил копии этой статьи, а то сейчас бы непременно прочёл её по складам и процитировал. Бертини, спасибо ему, не только пролистал, похвалил и поправил меня (я, впрочем, давно уже знал об этой моей ошибке и локти кусал), но и встретиться со мною пожелал, если Рина Левинзон правильно его поняла, я же, стыжусь, не стал с ним встречаться, и не только по причине моей застенчивости и бытовой удручённости, а ещё и потому — не стоит этого скрывать — что никакого смысла во встрече не видел. Что между нами общего? Что мог он понять в стихах Ходасевича, которыми я тогда дышал? Ведь этот Бертини, небось, итальянец, — так я думал в ту пору… — того, что он, с таким-то именем (с таким псевдонимом), на самом деле из Бричева, а не из Флоренции или Неаполя, я, печальный пасынок природы, и вообразить не мог. Интернета ведь и на горизонте не было…

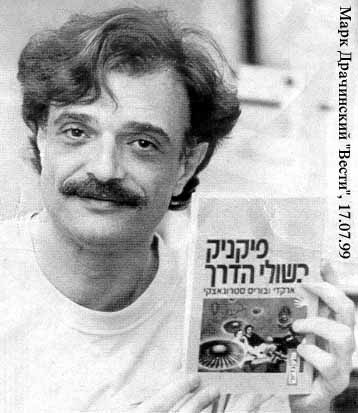

Идём дальше по списку… шаг вперёд, два шага назад… Марк Драчинский выступил от имени лауреатов и, естественно, благодарил; что ещё делают в таких случаях? Как уже сказано, он приехал в страну с выученным ивритом. Русский интернет сообщает, что он, Марк, — редактор Вестей, известный переводчик и «прекраснейшей души человек» (в точности то, что и я о Марке запомнил), а на другие сведения, включая год рождения, скупится, из чего понимаю, что искать следовало в интернете ивритском. Счастливчик и умница, Марк отряхнул во своих ног прах старого мира, перешёл в сочинениях своих на иврит… сегодня говорю: что и мне бы следовало сделать, будь я поумней, но в ту пору я думал совсем, совсем иначе; видел в этом измену. В моём случае, пожалуй, тут и была бы измена, но ведь случаи-то разные бывают. Для Бауха, например, иврит означал нечто противоположное: отказ от невольной измены, возвращение в лоно великой традиции, уводящей ко временам царя Давида… А для Марка? Этого не знаю. Знаю и помню о нём немногое. Приехал он позже меня, годами был моложе, отличался дивной внутренней свободой, прямо излучал свободу, олицетворял её. Может, как и Баух, он знал всем своим существом, что вернулся домой после двухтысячелетнего изгнания… не то, что я, приехавший в Израиль из чувства долга и благодарности, стиснутый, скованный по рукам и ногам непримиримыми противоречиями. Марк пел свои стихи под гитару. О стихах его ничего сказать не могу. И тогда не мог.

А вот, вся в кринолинах, появляется на сцене госпожа Лючия Краица, она же «художественная часть» представления, садится к своим клавикордам и что-то исполняет. Никто её сладких звуков не слушает, все испытывают неловкость. Нужно очень не любить музыку и очень не любить поэзию, чтобы смешивать их таким механическим, таким безвкусным и бестактным образом. Между тем это практикуется. В Ленинграде, никогда не забуду, проводились в 1960-1970-е годы в Доме писателя на Шпалерной так называемые вечера поэзии и музыки. Выпускали на этих вечерах недопоэтов (не членов союза писателей) и недомузыкантов (тех, кого не пускали играть в музыкальных залах). Выходило такое же безобразие, как на улице Каплана в день моего увенчания. Музыки — я о Ленинграде продолжаю — никто не хотел.

Зал, обычно полный публикой сугубо литературной, почти сплошь пишущей, ждал выхода на подмостки какого-нибудь полуподпольного, в печать не пускаемого — и потому широко известного — стихотворца, бурно ему аплодировал, а бренчание клавиш, устраиваемое до рифм гонимого гения (чтобы народ не разбежался), едва терпел. К гению, обычно одному в каждый такой вечер, хотя недостатка в полуподпольных гениях в Ленинграде никогда не ощущалось, присурдинивали ещё пару стихоплётов. Меня, например, присурдинили на таком вечере к Елене Шварц, в гениальности которой никто не сомневался… ну, почти никто… Дом писателя на Шпалерной (в ту пору она называлась улицей Воинова) носил звонкое имя Маяковского, в гениальности которого я тогда уже крепко сомневался, но от моего выступления под сомнительной сенью футуриста не отказался, как можно! За честь почитал. Взошёл я на советскую трибуну 28 марта 1971 года. Мне посчастливилось: я был присурдинен сразу к двум гениям, редкий случай… нет, даже к трём. Судите сами. В приглашении значилось: «Выступают поэты Виолетта Иверни, Юрий Колкер, Виктор Топоров», но вместо Виолетты Иверни… — и все, буквально все это знали, весь город-герой знал за неделю до представления… — на трибуну взошла Елена Шварц. Не знал только я. Не о замене гения на гения, это бы ладно, мало ли их тут водится, а о том, что мне выступать предстоит; узнал совершенно случайно за день перед выступлением. Меня забыли предупредить. Но я всё-таки выступил, вы не поверите, сударыня, взошел на маяковскую трибуну, бросил в неведомые воды мой ветхий невод…

Зал, обычно полный публикой сугубо литературной, почти сплошь пишущей, ждал выхода на подмостки какого-нибудь полуподпольного, в печать не пускаемого — и потому широко известного — стихотворца, бурно ему аплодировал, а бренчание клавиш, устраиваемое до рифм гонимого гения (чтобы народ не разбежался), едва терпел. К гению, обычно одному в каждый такой вечер, хотя недостатка в полуподпольных гениях в Ленинграде никогда не ощущалось, присурдинивали ещё пару стихоплётов. Меня, например, присурдинили на таком вечере к Елене Шварц, в гениальности которой никто не сомневался… ну, почти никто… Дом писателя на Шпалерной (в ту пору она называлась улицей Воинова) носил звонкое имя Маяковского, в гениальности которого я тогда уже крепко сомневался, но от моего выступления под сомнительной сенью футуриста не отказался, как можно! За честь почитал. Взошёл я на советскую трибуну 28 марта 1971 года. Мне посчастливилось: я был присурдинен сразу к двум гениям, редкий случай… нет, даже к трём. Судите сами. В приглашении значилось: «Выступают поэты Виолетта Иверни, Юрий Колкер, Виктор Топоров», но вместо Виолетты Иверни… — и все, буквально все это знали, весь город-герой знал за неделю до представления… — на трибуну взошла Елена Шварц. Не знал только я. Не о замене гения на гения, это бы ладно, мало ли их тут водится, а о том, что мне выступать предстоит; узнал совершенно случайно за день перед выступлением. Меня забыли предупредить. Но я всё-таки выступил, вы не поверите, сударыня, взошел на маяковскую трибуну, бросил в неведомые воды мой ветхий невод…

Кладу оба приглашения рядышком и сравниваю их: ей-богу, они близнецы. Разница едва уловима; человек, не живший под большевиками, её и не заметит, а между тем она, пожалуй, кому-то дорого обошлась или могла обойтись. Посмотрите: в одном приглашении значится, что я поэт, а в другом — что я мешорер, то есть тоже поэт, дословно то же, только на языке Библии. Всё ещё не чуете беды? Забыли душеспасительную опеку и задушевную заботу родины-матери? Объясняю по складам. В свободном мире человек, написавший два десятка стихотворений, уже поэт, нормальные-то люди стихов не пишут, а в Совдепии поэт означало член союза советских писателей, то есть: посвященный и приобщённый, авгур и пророк, служитель при алтаре Великой Русской Литературы, помазанник и избранник, допущенный в святая святых… Кстати, вы заметили, что литературы куда более великие, взять хоть английскую, никогда себя великими не величают?… Ошибка вышла в приглашении, и дело скандалом пахло, притом политическим: уж не провокация ли тут? не диверсия ли? не вмешательство ли англо-американского империализма? Полагалось-то написать другое: не «выступают поэты», а «читают стихи имяреки», а то вдруг какой-то Колкер оказывается в одном ряду с Маяковским… Мне в 1971 году это провокационное приглашение с моим именем показали в литературном кружке — и люди, все сплошь поэты, искренне недоумевали: «Как?! Ты уже поэт?!»

Простите, я опять отвлёкся. Надо же, куда занесло! В какую глубь, в какую глушь!

Поэтам-лауреатам полагалось 24 сивана 5747 года прочитать некоторые свои сочинения с подмостков. В приглашении лауреаты выстроены по алфавиту; в таком порядке и декламировали: ד (буква далет, четвёртая в ивритском алфавите; Драчинский декламирует первым), פ (буква пе/фе, семнадцатая; Фрайфельд декламирует вторым) и ק (буква коф, девятнадцатая; Колкер декламирует последним)… Это всё сущие прописи для вас; вы не читайте, сударыня; я для себя пишу, это мысли вслух да заметки на память, потому что я давно уже мечтаю в этом направлении: о буквах… Берём букву коф, мою девятнадцатую; не правда ли, она хороша? Коф и в финикийском алфавите девятнадцатая (там тоже 22 буквы, и, конечно, имена у финикийских букв один-к-одному те же, что в иврите), в архаической латыни она пятнадцатая, в классической латыни шестнадцатая, но всюду, как ни поверни, исключая только русский, мне читать стихи в очередь после Фрайфельда. Моя буква ק параллельна латинской Q; из греческого языка, где называлась коппой (и тоже изображалась как Q), она была изгнана за ненадобностью, там и каппы хватало; соответственно, и в русский язык эта буква не попала… Почему, однако, моя фамилия на иврите с коф начинается, а не с каф (כ), предвещающей латинскую C? Ведь каф в наши дни передаёт в иврите в точности тот же звук, а по счёту одиннадцатая? Тогда бы я читал раньше Фрайфельда! Тут у меня целый ворох спекулятивных соображений; например, такие: в иностранных словах всегда идёт коф, а не каф; каф почётнее, чем коф (с неё начинается слово коэн); в библейской древности כ была по звучанию ближе к Г, недаром же латинское G образовано из латинского С, и мы до сих пор не знаем, что правильно: Гваренги или Кваренги… Что до буквы далет, то она, вот чудо, четвёртая во всех мировых алфавитах, исключая арабский (но там ведь всё чужое), так что мне Драчинского никаким каком не обскакать, ни даже по-армянски или по-грузински, и первым на подмостки не взойти… Увы! Чем богаты, тем и рады. Утешаю себя так: прав тот, кто читает последним.

Всего слушателей собралось человек пятьдесят по самому восторженному счёту. Пустых мест в зале было предостаточно, и «приглашение на двоих» вполне могло быть приглашением на пятерых… Не знаю, многие ли пришли слушать Драчинского, я с собою не привёл никого, у Ларри же Фрайфельда англоязычная аудитория оказалась порядочная, люди (преимущественно женщины) смеялись и живо аплодировали, когда он читал, а хороши были его стихи или плохи, сказать не могу, я не понял ни слова. Вообще этот Ларри, при рождении (1941 год, Нью-Йорк) наречённый Элазаром (Elazar), оказался, как я теперь знаю, человеком серьёзным и очень профессиональным: много чего напечатал и издал, одними стихами не довольствовался, не пренебрегал прозой, с газетами сотрудничал и сотрудничает… Язык ему при рождении выпал мировой, значит, и эхо его художественному слову досталось звучное, утысячерённое. Спросите себя, сударыня, где был бы сейчас… ну, хоть Жан-Жак Руссо, перевернувший, говорят, историю Европы и мира, если б он писал на ладино? … или, что того хуже, на русском? Кто стал бы читать Общественный договор, а тем паче Исповедь, если б французский не был тогда мировым языком всех культурных людей? Эти вещи и написаны-то никогда бы не были.

Репатрианты из США (между прочим, страны, тоже, как Израиль, созданной, можно допустить, духовным порывом, возвышенной мечтой, возобладавшей над голой корыстью), вообще все репатрианты из свободного мира, не обязательно писатели, должны тут, воленс-ноленс, быть несколько обрисованы на нашем сером фоне, деваться некуда… Да-да, не напоминайте! Шаг в сторону считается побегом, но я доскажу про пурпур и фанфары, ей-богу доскажу, и самое главное в моём рассказе, мой, сами понимаете, позор, ещё впереди. Уж потерпите, сударыня. Вон вы сколько терпения выказали. Остались пустяки… Репатрианты из США, говорю, а так же из Британии, Франции и других нормальных стран, были в Израиле рядом с нами, беженцами из Совдепии, белой костью, да что там: принцами и принцессами. У них никто не отнимал ни близких, ни гражданства с паспортом, ни домов, ни имущества, накопленного в поколениях. Двудомные они были существа, говоря на языке биологическом. И свободные, свободные, как ветер! Купил билет да и поехал куда глаза глядят; сегодня оттуда, завтра туда… Отметаю тему нашей борьбы за выезд в Совдепии, где люди поколениями сидели на чемоданах; говорю о счастливой поре: вот мы приехали, распаковываемся… Мы, Таня, Лиза и я, приехали беднее нищих, с четырьмя чемоданами и с пятьюстами долларов на троих, будто и не работали ни дня в городах и весях предавшей нас родины, приехали без паспортов, с полным запретом когда-либо навестить родных, друзей и могилы. Всё у нас было украдено подчистую этой попечительной властью, этим задушевным народом. Счастье ещё, что ноги унесли и в ГУЛАГ не угодили. И вот рядом с нами другие репатрианты: американцы, британцы, французы, свободные и богатые… Да, вы правы: профессия, специальность, особенно умственная, быстро превращает в наши дни нищего беженца в представителя среднего класса. Но я не о материальной стороне говорю, не в первую очередь о ней. Уж я-то, вы знаете, крохами всегда довольствовался, и Таня такая же; завистниками мы не родились. Я о другом: о том, что человеку из США или Франции, да хоть из Португалии или Аргентины, и так-то, по праву рождения, принадлежал весь мир во всём его материальном и духовном блеске и многообразии, а репатриация в Израиль ещё и новое измерение этому миру сообщала. Какой контраст с нами, лишенцами! … Повторю до оскомины: Израиль вернул мне всё, что отняла у меня Россия; всё, что мыслимо было вернуть в моём возрасте и положении, при моей безалаберности и двойственности; вернул — во-первых и в-главных — человеческое достоинство. Мой долг Израилю — неоплатный. Но когда я в 1986 году впервые отправлялся из Израиля в Европу, в «страну святых чудес»; когда я впервые переступил порог Уффиций; когда я впервые вышел на Трафальгарскую площадь, — у меня ноги подкашивались. Флоренция и Лондон, не Иерусалим, были, так уж случилось, моей духовной родиной, да ещё русский язык Пушкина, русская просодия. Повторюсь и тут: поэт и вообще всегда метафизический изгнанник, возьмите хоть Иеремию, моё же изгнанничество, с его честной и заведомо безнадежной попыткой совместить несовместимое, без ложной скромности называю беспримерным.

И вот (наступает эндшпиль!) со всем этим грузом я, в свой черёд, выхожу на тель-авивскую сцену 24 сивана 5747 года от сотворения мира — читать мои русские стихи. Что мог я при этом испытывать и на деле испытывал? Стыд. Жгучий, нестерпимый стыд. Такой стыд, что годами потом не мог заставить себя вспомнить об этой премии, не то что гордиться ею. Разве я заслужил эту премию? Ни в малейшей степени. Разве премия не предполагала во мне, репатрианте, сиониста? Да это просто за чертой обсуждения: репатриант значит сионист; за это и премия; не за стихи, за то, что приехал. А я считаю себя русским поэтом и толстовцем, сионистом же не считаю, не сумел, как ни бился, проникнуться этой возвышенной и прекрасной мечтой; восхищаюсь ею, а проникнуться ею не могу…

Отчего же тогда я беру эту премию, не отказываюсь от неё? Уж не из одной ли корысти? Нет. Беру, потому что Израиль мне не чужбина; потому что я готов служить ему, за счастье почитаю такое служение, и самую жизнь готов отдать за Израиль, за Сион, за сионизм, но вот с этой крохотной оговоркой: чтобы мне оставили спасительный глоток озона, крохотный уголок родины: русскую просодию, язык и мечту Пушкина. Незачем повторять, сударыня, что всё это бред; что в рациональном пространстве Пушкин и Сион не совмещаются, аннигилируют… а я жив, всё ещё жив, оттого, должно быть, что никогда не мог дышать полной грудью в рациональном пространстве.

Или вот такая ещё апологетика: беру премию потому, что я действительно лучший. Нет-нет, вы не ослышались, сударыня. Шутки в сторону. Достижения мои ничтожны, я не сумасшедший, чтобы не видеть этого; но в перспективе, в пределе, в бесконечности — я лучший, не в том смысле, что превосхожу всех, упаси бог (нельзя превзойти Данте, Камоэнса, Мицкевича, другой же шкалы я к себе не прилагаю), а в том, что не уступлю никому пробой моего вдохновения, животворящей тканью мечты. Помните у Ходасевича: «Моя изгнанница вступает в родное древнее жильё и страшным братьям заявляет равенство гордое своё» (С этими страшными братьями разночтение имеется; не исключено, что они у Ходасевича были всего лишь старшими, хоть от этого и не менее страшными.) Мои достижения ничтожны, что и говорить; великим, вот этим старшим страшным братьям, я по щиколотку, тут и спора нету; но моя мечта той же природы, мой мандат получен в том же ведомстве, не в соседнем. Наконец, есть ведь ещё и такой критерий, как искусство обращения со словом, мастерство, а раз так, то кто же в Израиле превосходит меня даже сегодня? не из новых репатриантов, а из всех, пишущих по-русски? Смешно и спрашивать.

Ну, и последний довод: все премии, предположительно означающие почёт, в чём-то важном и сущностном означают ещё и позор, да-да, позор, и не по-чешски, а по-русски, позор как унижение, и через это унижение поучительно пройти…

Вообразим на минуту модную толпу в каком-нибудь роскошном зале, в королевском зале в Лондоне или народно-демократическом в Нью-Йорке (этот чудовищный русско-советский эпитет, ей-богу, там на месте), но непременно огромном зале, дорогом, богатом. Люстры сверкают, полы блещут, стены убраны цветами и флагами. Официанты разносят шампанское. Господа все в смокингах, дамы в декольте и в бриллиантах; праздничая атмосфера насыщена возбуждающими запахами, именами и титулами; все оживлены, обмениваются новостями (и, конечно, между делом зорко оценивают наряды друг друга и партнёров друг друга). А вот они уже в другом зале, тоже раззолоченном, в покойных бархатных креслах, в ожидании. А вот и лауреат на сцене, юноша бледный со взором горящим, или, скорее, согбенный старец, убелённый сединами честными; или хоть тот, помните? средних лет, курчавый, «на тоненьких эротических ножках». Одет лауреат небрежно, а то и безвкусно, но с вызовом, потому что, ноблез-оближ, вызов в нашем деле необходим, а пожалуй и неизбежен. Взбегает он или, смотря по возрасту, степенно поднимается на трибуну. Сейчас начнётся! Зал замирает — и слышит:

|

…В бездействии ночном живей горят во мне Змеи сердечной угрызенья. Мечты кипят, в уме, подавленном тоской, Теснится тяжких дум избыток, Воспоминание безмолвно предо мной Свой длинный развивает свиток — И с отвращением читая жизнь мою, Я трепещу и проклинаю, И горько жалуюсь, и горько слезы лью, Но строк печальных не смываю… |

…зал, говорю, слышит, но не понимает ни слова, потому что, во-первых, стихи читаны на варварском языке, который из тысячи тут худо-бедно понимает один; а во-вторых и в-главных потому, что на уме у собравшихся другое: шампанское, бриллианты, модные шляпки и модные сплетни, одним словом, позор по-чешски, так что разговор нравственный тут неуместен, кажется глупостью и бестактностью, да и стихи неуместны. Те немногие, кто способен думать, испытывают при этом неловкость, стыд; они шокированы (конечно, не в сегодняшнем хамском значении этого слова, а в прежнем, русском), и сам лауреат, если он не вовсе дурак или не выпил перед выходом лохани шампанского, не может не спросить себя мысленно: что я им говорю? зачем им это всё? зачем я здесь? кто я такой в этом зале, в этом мире? — не может не восклицать в душе: какой позор!

Но это ещё не весь позор. Празднество отгремело. Все довольны и счастливы; довольны собою и друг другом; счастливы, потому что приобщились культуры и вволю пообщались. Проходят годы, потом ещё годы. На сцену взбегают другие лауреаты, в зале блещут другие бриллианты, туалеты и титулы. Про того, нашего, забыли, но не совсем, спустя ещё годы и десятилетия его вспомнили и вдруг засомневались: а тот ли был увенчан? Не вышло ли промашки? И тут нередко наступает позор иного рода. Сравним на крохотную секунду такие две беллетристические вещи, обе написанные в 1887 году, как Пан Володыевский и Крейцерова соната, и вспомним, кто был в 1905 году увенчан, Сенкевич или Толстой. Тут ведь, по правде говоря, почешешь за ухом, разве нет? Тут ведь позор несмываемый, исторический. Ох, не хотел бы я оказаться на месте тех, кто проголосовал за Сенкевича! Да и на месте всех их, вместе взятых; ведь Толстой даже и номинирован ни разу не был… Но, конечно, и то правда, что люди эти от природы должны быть уж очень толстокожими. Иначе среди туалетов и титулов не выжить.

Возвращаюсь к себе-любимому. В моём случае, конечно, ни шампанского, ни бриллиантов не было, была сплошная народно-демократическая республика (так сказать, народ в кубе) — на сцене, в зале и в душах (серьёзно: общества более демократического, чем израильское, не могу себе вообразить, что, однако ж, не всегда к месту), зато положение, как уже сказано, выдалось ещё карикатурнее, и стыд выпал мне двойной, десятерной.

Вижу перед собою поредевший зал (слушательницы Ларри-Элазара Фрайфильда не усидели; зачем им русские стихи?), бормочу под нос бунинское: «всякая сосна шумит своему бору, а где мой бор?»; чую за спиной угрюмого Бауха, честно отбывающего председательскую повинность, а за его спиной — скорбные и осуждающие лица узников Сиона, — и не знаю, что прочесть. Стихи об одиночестве? О том, что жизнь человеческая трагична? Это ведь, кажется, главная моя тема. Но разве новый репатриант одинок? Он — среди своих братьев и сестер, с ним — Бог Авраама, Исаака и Иакова; его трагедия позади. «הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד; 'ине́ ма тов у-ма наи́м ше́вет ахим гам я́хад; как замечательно, что братья вместе!» Стихи о любви? Но они все у меня такие русские, иначе говоря: такие грустные, ведь «от ямщика до первого поэта мы все поём уныло»… не то, что задорные англичане, которые и рассмешить могут. И я прочёл что-то из крохотной коллекции моих еврейских стихов, которых я не то чтоб стыдился, нет, вовсе нет, а просто в них я не совсем я, чуть-чуть присочиняю себя на романтический лад, напяливаю на себя мечту, прекрасную и возвышенную, но не впитанную с молоком матери, как впитаны «Буря мглою небо кроет» или «Тучки небесные, вечные странники»; иначе говоря, выхожу из себя, чего вообще делать не люблю, да кто же и любит, недаром я никогда и не включал эти стихи в мои книги… Процитировать, говорите? Пожалуй… Уступаю из симпатии к вам, сударыня; из симпатии и уважения, потому что всякая недоговоренность кажется неуважением. Но беру не характерное, уж не обессудьте. Одно из моих еврейских стихотворений оказалось, по-моему, совсем русским; оно и приходит на ум:

Это декабрь 1984 года. Читал я, помнится, и из моих ленинградских еврейских опытов, тех, что опубликованы были один-единственный раз, в самиздатском альманахе ЛЕА. Кажется, и стихотворение про жизнь в отказе читал, которое русские почвенники из евреев склонны были тогда считать антирусским.

Вот, сударыня, всё о моей злосчастной премии; от начала до конца, как вы просили; а заодно и о том, что все премии злосчастны, потому что есть в них какая-то неискоренимая фальшь. Да-да, вы правы: и в почётных званиях тоже. Не знаю, что чувствовала Ахматова за год до смерти, когда ей вручали диплом почётного доктора в Оксфорде; может, в 1965 году это ещё не стало сегодняшним вздором, сегодняшним позором. А сегодня?! Университеты всякий стыд потеряли. Не хочу назвать этого телевизионного тюфяка с бархатным голосом, ведущего передачи о животных (которых он, как сам обмолвился, вовсе не любит, не то что не изучает), — вы знаете его имя, не к столу будь помянуто, но, может, не слыхали, что он получил 32 (тридцать два) почётных докторских диплома от британских университетов, и земля не разверзлась под вручателями, под этими учёными чиновниками (в мантиях с капюшонами, в академических шапочках), со стыда эти люди и их «республики мысли» не сгорели. А есть ещё эстрадные певички, не твёрдо выучившие алфавит, и тоже — почётные докторицы, причём иные не стесняются приплетать эту фальшь к своим именам при всяком неудобном случае…

…Не сумел я, значит, остаться с Пушкиным и Данте, которым премий не выпало; не довелось мне тешиться этим родством… Но зато и от бывших соотечественников, Бог миловал, лавров и спасиба сердечного я не получил. Хотел ли получить? Что ж, было такое! И этого позора скрывать не стану. Ничто человеческое мне не чуждо. Признаю́, что протрезвел я насчёт страны с неустойчивым именем позже многих; что 2014 года не предвидел даже в моих будто бы «антирусских» стихах… Было. Два раза меня выдвигали на петербургскую Северную Пальмиру, два раза я, эмигрант и мизантроп, изумлялся этому выдвижению и два раза приезжал я в город с переменчивым именем, который некогда, в детстве и юности, называл своим и любил до самозабвения, с наброском публичного отказа от лавров. Жалею, что не сумел прочесть этот отказ… точнее, жалел; сейчас вижу, что и самый этот мой отказ с выходом на эстраду тоже был бы частью позора, соучастием в позоре, жестом неуместным и бестактным, которого никто бы не понял. Но вот что забавно: в этом наброске были горделивые слова, что лучше уж мне остаться с моими старшими братьями, с теми, кто премий так и не удостоился… то есть выходит, что о премии тель-авивской я тогда не помнил, забыл, как если б её и вовсе не было. Теперь, спасибо вам, сударыня, вспомнил, мысленно прошёл ещё раз этот коридор славы, этот поучительный позор, и больше не стыжусь этой премии, не вижу в ней позора, не нахожу, впрочем, и повода для гордости, а просто дорожу ею как частью моей жизни. Прошлое нельзя отменить, но можно преодолеть. Кажется, у теперешних немцев это называется Aufarbeitung.

16-30 ноября 2015, Боремвуд, Хартфордшир;

помещено в сеть 30 ноября 2015