Межиров — это о Некрасове: вот его главная любовь, его судьбоносная тема. При большевиках, в послесталинские годы, на своей любви к Некрасову он, честный человек и еврей, стал выездным. В сентябре 1973 года, в первом своем (ответном) письме ко мне, Межиров уходит от разговора о моих стихах, заслоняется от него разговором о Некрасове; косвенно говорит мне: вы не совсем хороши, потому что не похожи на Некрасова. В 1991-1992 годах, — спустя семнадцать с половиной лет, в течение которых мы с Межировым не вспоминали друг о друге, — Некрасов опять действующее лицо в его письмах ко мне. Межиров и о других поэтах говорит в этих письмах; вообще о поэзии судит веско, парадоксально и умно, а разговор при этом ведёт самый демократический, ко мне, младшему на поколение, не снисходит, учительного тона не принимает.

В 1973 году, в письме из Ленинграда, я обращаюсь к Межирову как начинающий и безвестный к маститому и именитому; обращаюсь, хоть и расшаркиваясь, за поддержкой в литературном мире, в журналах и издательствах, не за поддержкой творческой; обращаюсь по подсказке доброжелателя, изменяя (о чём тут же пожалел) моему принципу пробиваться в печать своими силами, «с улицы». Советский режим в 1973 году я уже презираю вполне, но об эмиграции ещё не помышляю; ищу возможности сосуществования. Межирова к 1973 году я не прочёл, только заглянул в него; помню наизусть и люблю одно его стихотворение, что немало, но ещё тверже помню, что он советский человек и москвич, то есть чужой. В письмах 1973 года я подчёркиваю эту чуждость декоративной, барочной вежливостью.

В январе 1991 года мы с Межировым случайно встречаемся в рабочих комнатах русской службы Би-Би-Си в Лондоне, где он гость, а я штатный сотрудник; встречаемся впервые. Я называю себя; Межиров уверяет, что помнит наш обмен письмами в 1973 году и мои стихи (память у него была клинописная). Разговор о поэзии и поэтах, увлекший обоих, мы продолжаем у меня дома. Межиров остаётся ночевать и проводит у нас два дня. По его просьбе я делаю нотариальное приглашение его дочери Зое (которая в июле 1991 года приезжает к нам в гости на три недели). Приём поэту мы оказываем радушный, но, в общем, совершенно такой же, как многим другим симпатичным людям, хлынувшим из освободившейся России. Отношения между нами, между моей семьей и Межировым, устанавливаются самые тёплые, даже сердечные, но с поправкой на стихи, с поправкой по умолчанию, которую мы оба не выговариваем до конца, стараясь не огорчать друг друга. Мне не нравятся новые стихи Межирова, которые он, не скупясь, читает у нас за столом; ему, наоборот, как будто бы нравятся стихи моей первой книги, прочитанной им на ночь, в уединении, но они опять не в достаточной мере учитывают достижения Некрасова. Разумеется, это несходство в отношении к стихам было лишь проекцией несходства наших характеров, тотчас сказавшегося в нашей неожиданной дружбе. Мы, вероятно, в одинаковой мере дорожим этой дружбой, но при чтении писем кажется, что с его стороны сердечности было больше. В них, и не раз, он обращается к нам: «родные», «родной»; ответить ему тем же мы не смогли.

Ни на минуту не ставя под сомнение искренность дружбы Межирова, я, однако, допускаю, что в его преувеличенной теплоте присутствует политика. Думающая Россия, отвыкшая от свобод, пребывала в те годы в некоторой растерянности, во все глаза смотрела на русскую эмиграцию, в каждом эмигранте видела победителя, носителя восторжествовавшей правды и чуть ли не пророка. (В еще большей растерянности пребывала власть; кремлёвские воры какое-то время боялись возмездия; им грезилось, что эмигранты сейчас вернутся и будут править культурой, а то и страной.) При всей самостоятельности Межирова он не мог вовсе остаться нечувствительным к этим атмосферным явлениям.

Наша с Межировым переписка обрывается в 1992 году по моей вине. Я оставил без ответа два его письма с вложенными в них стихами, одновременно страшными и жалкими. Страшна запечатленная в них картина тогдашней униженной бесхлебной России, где за доллар дают триста рублей, а власть через общество Память подзуживает чернь на еврейские погромы; страшна растерянность верхнего слоя советской интеллигенции, у которого почва уходит из-под ног; самая свобода в этих стихах страшна — как лицо, искажённое криком на картине Эдварда Мунка. Межиров, вместе со многими, упивается тем, что слово еврей перестало быть запретным в печати, что наконец-то можно не стыдиться еврейской крови, но вместе с тем совершенно не знает, как ему распорядиться своим еврейством, — ведь на протяжении всей своей жизни он был евреем по одному-единственному признаку: по русско-советскому антисемитизму, в остальном же — русским из русских. Хоть это уже и сказано мною не раз, а тут к месту повторить: в XX веке лучшими русскими, истинными продолжателями высокой России XIX века, были выходцы из евреев; всюду были лучшими: и в университетах, и на фронтах.

Жалкими же эти стихи Межирова показались мне в смысле собственно поэтическом. Поэзии, как я ее понимал и понимаю, в них не больше, чем в худших стихах Некрасова вроде Кому на Руси жить хорошо, то есть нет вовсе; это компот из послужного списка, жалобной книги и фельетона. Мысль, хоть и не ею жива поэзия, в них бедна, незначительна — и в целом такова, что невольно приводят на ум эпиграмму Боратынского: «…всё это к правде близко, а может быть и ново для него».

В 1991-1992 годах я всё еще называю себя толстовцем; вменяю себе в долг отзывчивость, готовность помочь каждому, кому плохо, не говоря уже о простой вежливости, для меня совершенно обязательной. Как же я мог не ответить Межирову? Что заставило меня отпрянуть от этого незаурядного человека? Ведь он тянулся ко мне — старший к младшему… Сейчас, давно уже не толстовец, перечитываю его письма с горечью, ругаю себя, а вместе с тем вижу, что выхода у меня не было; и не потому, не только потому, что его поздние стихи плохи.

В присланных Межировым стихах была машинопись в 17 страниц под названием То, чему названья нет — о черносотенных настроениях в московских литературных кругах. Сам Межиров в письме ко мне от 21 марта 1992 года жалеет, что в 1991 году послал мне это сочинение, называет его «грязным и фальшивым предчерновиковым наброском», что, конечно, суровость совершенно излишняя, чрезмерная. В «поэме» сказано много верных слов: о том, что на войне честные люди чувствовали себя свободнее и даже счастливее, чем после войны; о том, что открытый антисемитизм побеждённых нацистов стал скрытой, вороватой идеологией победивших большевиков, и т. п. Споткнулся я не на этом, а вот где:

|

Да и мало кто заране, Победив на поле брани, Понял, что в его сознаньи Побежденный победил, — И такое началось, Что в конце концов пришлось Нам с тобой проститься, Коля Тряпкин — истинный поэт, Потому что получилось То, чему названья нет. |

Я споткнулся и поперхнулся на «Коле Тряпкине». Дело в том, что в 1973 году, в моей переписке с Борисом Полевым (был такой советский вельможа от литературы), я, подыскивая примеры бездарности советских стихоплетов, открыл наугад журнал Юность и наткнулся на стихи этого самого Тряпкина. Ни прежде, ни после я этого автора ни при какой погоде, конечно, не читал, имени его не слышал, но тот фрагмент меня так поразил, что я процитировал его в письме к Полевому и запомнил на всю жизнь. Не могу побороть искушения привести его еще раз:

|

Пролетарии всех стран! Сколько схваток! Сколько ран! Сколько было! Сколько будет! Пролетарии всех стран! Это я вам тут кричу: Ближе к нашему плечу! Сколько воронов над нами! Сколько дьяволов под нами! Сколько скрюченных скелетов, Пролетарии всех стран! Ради хлеба и воды Будем властны и горды. Ради неба и земли Да не бросим корабли. (…) |

Что вчерашний оголтелый марксист, каков он в этих стихах, в новую эпоху оказался, по свидетельству Межирова, оголтелым православным черносотенцем, у меня только усмешку вызвало: вот новость! а то мы не знали! Но прочтя «Коля Тряпкин — истинный поэт», я понял, что моё доверие к Межирову иссякло, дружба с ним кончилась, и отвечать ему незачем.

Ю. К.

26–29 июля 2014,

Боремвуд, Хартфордшир

[Ю.И. Колкер:

проспект Смирнова

20-1 кв 46,

194219 Ленинград]

[А. П. Межерову]

Москва]

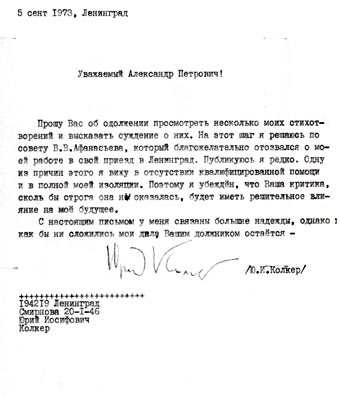

5 сент 1973, Ленинград

Уважаемый Александр Петрович!

Прошу Вас об одолжении просмотреть несколько моих стихотворений и высказать суждение о них. На этот шаг я решаюсь по совету В. В. Афанасьева [один из редакторов издательства Молодая гвардия], который благожелательно отозвался о моей работе в свой приезд в Ленинград. Публикуюсь я редко. Одну из причин этого я вижу в отсутствии квалифицированной помощи и в полной моей изоляции. Поэтому я убеждён, что Ваша критика, сколь бы строга она ни оказалась, будет иметь решительное влияние на моё будущее.

С настоящим письмом у меня связаны большие надежды, однако как бы ни сложились мои дела, Вашим должником остается —

/Ю. И. Колкер/

+++++++++++++++++++++++++++

194219 Ленинград

Смирнова 20-1-46

Юрий Иосифович Колкер

[Ю. И. Колкеру:

проспект Смирнова

20-1 кв 46,

194219 Ленинград]

[от руки]

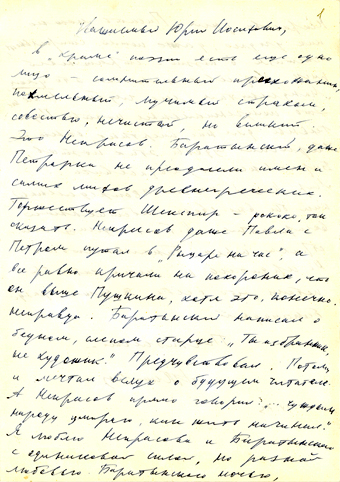

Уважаемый Юрий Иосифович,

в «храме» поэзии есть еще одно лицо — сомнительный прихожанин, похмельный, мучимый страхом, совестью, нечистый, но великий. Это Некрасов. Баратынский, даже Петрарка не преодолели имен и самих мифов древнегреческих. Торжествует Шекспир — рококо, так сказать. Некрасов даже Павла с Петром путал в «Рыцаре на час», а все равно кричали на похоронах, что он выше Пушкина, хотя это, конечно, неправда. Баратынский написал о бедном, слепом старце: «Ты избранник, не художник.» Предчувствовал. Потому и мечтал вслух о будущем читателе. А Некрасов прямо говорил: «чуждым народу умираю, как жить начинал.»

Я люблю Некрасова и Баратынского с одинаковой силой, но разной любовью. Баратынского ночью, Некрасова днем. Писать можно как угодно, даже пошло. Стерильность, аскетизм в поэзии — страшный риск. Ходасевич понимал это умом, Мандельштам еще глубже. И все же… Это полугениальные поэты. Поучительны для нас, смертных, опыт и творческие судьбы этих поэтов, Баратынского, Ходасевича…

Я люблю Некрасова и Баратынского с одинаковой силой, но разной любовью. Баратынского ночью, Некрасова днем. Писать можно как угодно, даже пошло. Стерильность, аскетизм в поэзии — страшный риск. Ходасевич понимал это умом, Мандельштам еще глубже. И все же… Это полугениальные поэты. Поучительны для нас, смертных, опыт и творческие судьбы этих поэтов, Баратынского, Ходасевича…

Мир Вашей поэзии неопределимый, как бы вне своего собственного восприятия. М. б. от излишнего страха перед банальностью.

Не сердитесь на меня хотя бы потому, что о себе я сужу гораздо беспощадней.

Почтительно —

[подпись]

IX.73

[Ю. И. Колкер:

проспект Смирнова

20-1 кв 46,

194219 Ленинград]

[А. П. Межерову]

Москва]

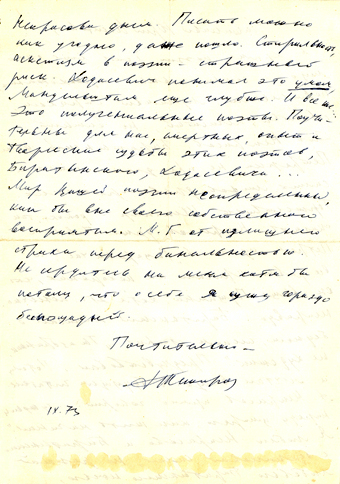

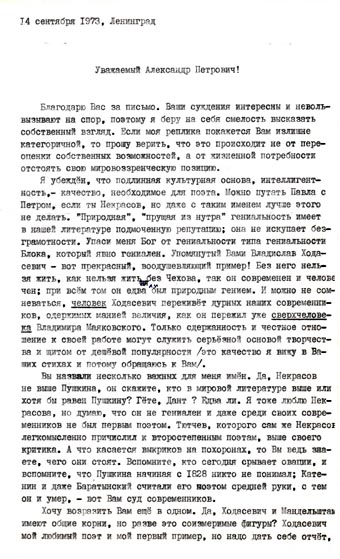

14 сентября 1973, Ленинград

Уважаемый Александр Петрович!

Благодарю Вас за письмо. Ваши суждения интересны и невольно вызывают на спор, поэтому я беру на себя смелость высказать собственный взгляд. Если моя реплика покажется Вам излишне категоричной, то прошу верить, что это происходит не от переоценки собственных возможностей, а от жизненной потребности отстоять свою мировоззренческую позицию.

Я убеждён, что подлинная культурная основа, интеллигентность, — качество, необходимое для поэта. Можно путать Павла с Петром, если ты Некрасов, но даже с таким именем лучше этого не делать. «Природная», «прущая из нутра» гениальность имеет в нашей литературе подмоченную репутацию; она не искупает безграмотности. Упаси меня Бог от гениальности типа гениальности Блока, который явно гениален. Упомянутый Вами Владислав Ходасевич — вот прекрасный, воодушевляющий пример! Без него нельзя жить, как нельзя жить без Чехова, так он современен и человечен; при всём том он едва ли был природным гением. И можно не сомневаться, человек Ходасевич переживёт дурных наших современников, одержимых манией величия, как он пережил уже сверхчеловека Владимира Маяковского. Только сдержанность и честное отношение к своей работе могут служить серьёзной основой творчества и щитом от дешёвой популярности (эти качества я вижу в Ваших стихах и потому обращаюсь к Вам).

Вы назвали несколько важных для меня имён. Да, Некрасов не выше Пушкина, но скажите, кто в мировой литературе выше или хотя бы равен Пушкину? Гёте, Дант? Едва ли. Я тоже люблю Некрасова, но думаю, что он не гениален и даже среди своих современников не был первым поэтом. Тютчев, которого сам же Некрасов легкомысленно причислил к второстепенным поэтам, выше своего критика. А что касается выкриков на похоронах, то Вы ведь знаете, чего они стоят. Вспомните, кто сегодня срывает овации, и вспомните, что Пушкина начиная с 1828 никто не понимал; Катенин и даже Баратынский [в ту пору я писал это имя через а] считали его поэтом средней руки, с тем он и умер, — вот Вам суд современников.

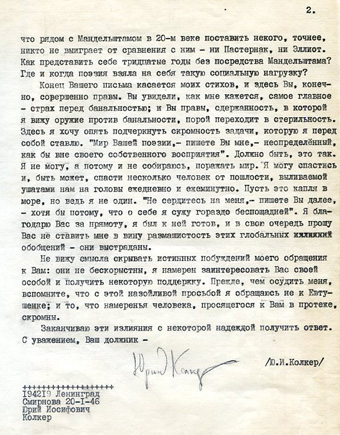

Хочу возразить Вам ещё в одном. Да, Ходасевич и Мандельштам имеют общие корни, но разве это соизмеримые фигуры? Ходасевич мой любимый поэт и мой первый пример, но надо дать себе отчёт, что рядом с Мандельштамом в 20-м веке поставить некого, точнее, никто не выиграет от сравнения с ним — ни Пастернак, ни Эллиот. Как представить себе тридцатые годы без посредства Мандельштама? Где и когда поэзия взяла на себя такую социальную нагрузку?

Конец Вашего письма касается моих стихов, и здесь Вы, конечно, совершенно правы. Вы увидели, как мне кажется, самое главное — страх перед банальностью; и Вы правы, сдержанность, в которой я вижу оружие против банальности, порой переходит в стерильность. Здесь я хочу опять подчеркнуть скромность задачи, которую я перед собой ставлю. «Мир Вашей поэзии, — пишете Вы мне, — неопределённый, как бы вне своего собственного восприятия». Должно быть, это так. Я не могу, а потому и не собираюсь, поражать мир. Я могу спастись и, быть может, спасти несколько человек от пошлости [под это определение подпадала у меня и советская власть], выливаемой ушатами нам на головы ежедневно и ежеминутно. Пусть это капля в море, но ведь я не один. «Не сердитесь на меня, — пишете Вы далее, — хотя бы потому, что о себе я сужу гораздо беспощадней». Я благодарю Вас за прямоту, я был к ней готов, и в свою очередь прошу Вас не ставить мне в вину размашистость этих глобальных обобщений — они выстраданы.

Не вижу смысла скрывать истинных побуждений моего обращения к Вам: они не бескорыстны, я намерен заинтересовать Вас своей особой и получить некоторую поддержку. Прежде, чем осудить меня, вспомните, что с этой назойливой просьбой я обращаюсь не к Евтушенке*; и то, что намеренья человека, просящегося к Вам в протеже, скромны.

* В ту пору (и позже) я считал Евтушенку не только пошляком, но и бездарностью, чем поразил Межирова в январе 1991 года. Это отношение лежало в русле моих представлений о глубинном родстве этики и эстетики, с чем Межиров тоже не соглашается в своих последующих письмах ко мне. Я сказал Межирову: Евтушенко потому бездарен, что маленький человек не может быть поэтом. Мы в этот момент прогуливались по одной из улиц Боремуда. Услышав мои слова, Межиров остановился. — Ю. К.

Заканчиваю эти излияния с некоторой надеждой получить ответ. С уважением, Ваш должник —

/Ю.И.Колкер/

+++++++++++++++++++++++++++

194219 Ленинград

Смирнова 20-1-46

Юрий Иосифович Колкер

[Ответа не последовало.]

[Приведённая ниже записка прислана почтой в подтверждение внезапной дружбы, возникшей между нами в январе 1991 года, когда Межиров гостил у нас в Боремвуде, графство Хартфордшир. Подробнее об этом я пишу во введении.]

[А. П. Межиров,

Красноярская ул. 21-96,

Москва 125319]

март 1991]

[Юрию Колкеру,

58 Milton Drive,

Borehamwqood,

Herts WD6 2BB, UK]

Родные,

пользуюсь оказией, [чтобы] сказать вам, что навеянная вами благодать — на мне. И сегодня и всегда теперь будет. И дом ваш и лица Татьяны, Лизы, Юрия радуют меня как оправдание жизни, как обретенная вдруг способность верить снова во Что-то*.

* Здесь Что-то — совесть, долг, отказ от голого себялюбия. На Межирова произвело сильное впечатление то обстоятельство, что мы, не сионисты, а толстовцы, все упования которых были связаны с русским языком и с возрождением России, добившись в 1984 году (после десяти лет борьбы) разрешения на эмиграцию, поехали не в Америку, Германию или Францию, где нам были обещаны работа и снято жильё, а в Израиль, в нищету и неизвестность (там у нас не было ни родственников, ни друзей), в полном сознании того, что жить нам будет труднее. Проехать мимо Израиля не позволяла не только благодарность к этой маленькой, но великой стране, вернувшей нам свободу и человеческое достоинство, но и долг по отношению к оставшимся в СССР отказникам, каковых в ту пору были многие тысячи, — ведь большевики практически перекрыли выпуск из страны под тем предлогом, что евреи в Израиль не едут. — Ю. К.

Преданный вам —

[подпись]3.91

Москва

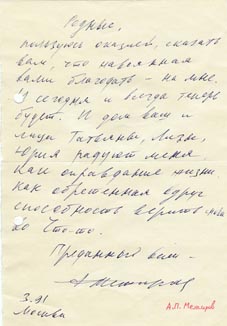

7.06.91

58 Milton Drive, Borehamwood,

Herts WD6 2BB, England UK

Дорогой Александр Петрович,

громадное спасибо за Ваше письмо (3.91) — необычайное, как и всё, что от Вас исходит. Ваш приезд, Ваши стихи — вспоминаем[,] как оазис в пустыне, — и ждем Вас в гости опять.

Запись, сделанная Вами для [Игоря] Померанцева [верлибриста, сотрудника лондонского отделения радиостанции Свобода, прежде работавшего на Би-Би-Си], передана ему — хотя и с изрядной задержкой. Как Вы помните, я с ним не знаком, а эстетические расхождения между нами таковы, что и знакомиться незачем. Словом, как только Наташа Рубинштейн [сотрудница русской службы Би-Би-Си] вернулась из отпуска, я сказал ей об этой записи, она пообещала передать — и, вероятно, забыла; а вспомнила недели две тому назад, — наверное, после напоминания Игоря или Вашего. Забывчивость ее не судите строго: служба наша такова, что тут в пору забыть, как тебя зовут.

У меня-таки вышла книжка стихов в Москве — в кооперативе Слово, где хозяйкой Лина Глебова-Гольдман. Часть вошедших туда стихотворений Вы читали в Звезде и отозвались о них с похвалой. Не могу послать Вам экземпляра сам, ибо не имею ни одного — и неизвестно, когда буду иметь. Но Вы меня бесконечно одолжите, если возьмёте причитающийся Вам экземпляр у Глебовой (тел. 311-32-38, Сумская ул. 6, корп. 4 кв. 412). Мне бы очень хотелось знать Ваше мнение. К несчастью, память моя тенденциозно избирательна: я отчетливо помню только Вашу критику (замечания, возражения, рекомендации), а похвалы — всё менее ясно, и вот-вот вообще перестану в них верить. Так что напишите, пожалуйста (разумеется, не только похвалы: а общее Ваше отношение); в моем уединении поддержка мне необходима; а Ваша — бесценна. Вниманием я не избалован. Быть может, Вы найдёте возможным предложить что-нибудь в московские журналы?

Как дела у Зои [дочери Межирова, которая в июле 1991 приедет к нам в гости по нашему нотариальному приглашению]? Собирается ли она к нам? Мы по-прежнему были бы рады видеть ее у нас в гостях — как и Вас, разумеется.

У нас — всё без перемен. Лиза сдаёт [выпускные школьные] экзамены. Таня только что вернулась из Израиля, где провела 10 дней. Обе шлют Вам сердечный привет. Я — служу [то есть работаю на русскоё службе Би-Би-Си, которую ненавижу]. На этом прощаюсь, обнимаю Вас.

Ваш

Ю.Колкер

[А. П. Межиров,

Юрмола,

26 июня 1991]

[Юрию Колкеру,

58 Milton Drive,

Borehamwqood,

Herts WD6 2BB, UK]

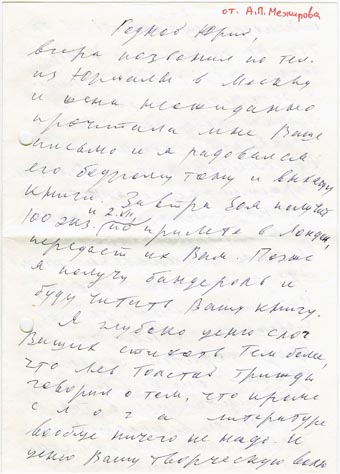

Родной Юрий,

вчера позвонил по тел. из Юрмолы в Москву и жена неожиданно прочитала мне Ваше письмо и я радовался его бодрому тону и выходу книги. Завтра Зоя [дочь Межирова] получит 100 экз. и 2.VII, по прилёте в Лондон [к нам в гости, — Ю. К.], передаст их Вам. Позже я получу бандероль и буду читать Вашу книгу.

Я глубоко ценю слог Ваших стихов. Тем более, что Лев Толстой трижды говорил о том, что кроме слога литературе вообще ничего не надо. И ценю Вашу творческую волю и неподдельную страсть. А то, что Вы стремитесь находить точки пересечения этики и эстетики, об этом я думаю по-другому. Сам я не объясню это сомнение, но, помните, когда у Ахматовой спросили, пересекаются ли этика и эстетика, ответ был: «Весьма возможно. Особенно в некоторые эпохи». Это уклончивый ответ, исчерпывающий, да еще слышится в нем что-то вроде скрытой, горькой иронии (она не в словах, а в синтаксисе, в тоне, кот. всегда важнее смысла). Чтобы Вам было понятней мое постоянное читательское состояние (с самых юных лет), признаюсь, что люблю у Тютчева только одно стихотв. «Вот бреду я вдоль большой дороги…». Восхищаюсь многими, но они не для меня. Но ведь его мог написать и Некрасов, вероятно, с еще более потрясающей силой, содержащей в себе и что-то вроде «пошлости».

Что сказать о состоянии житейском, сегодняшнем? Сказать, как Есенин, — оно «в моих стихах» не могу и не хочу. И все же, если выпадут свободные минуты и будет настроение, посмотрите, пожалуйста, московскую лит. периодику этого года. В ней много моей всякой всячины. Но есть и стихотв. в «Независимой газете» и Диптих в «Нов. мире», его посл. стофа [строфа?] и о Зое.

Слова Герцена «ненавижу родительское бешенство» не относятся никак к тому, что скажу о ней, о присущих ей в высшей степени чести и достоинстве, отваге и преданности и безмерной доброте. Если же о другом, то человек она ушедшего склада, каких называли когда-то — служилый. Для любого труда создана и многое умеет и всегда добросовестна [эта служебная характеристика не случайна; Зоя надеется найти работу в свободном мире; Межиров подводит меня к мысли помочь Зое, — Ю. К.]. В остальном — всё судьба да случай, да по случайности протянутые «соломинки», хотя они и есть соломинки. Ничего не предскажешь.

Передайте, пожалуйста, мой привет Татьяне и Лизе и скажите, напомните им опять, что я полюбил их.

Ваш

А. П.

P.S. Пишу более чем наскоро, п. ч. кто-то летит в Москву и передаст Зое эту записку мою [для передачи нам в Лондоне, — Ю. К.].

P.P.S. Записанные в Вашей студии [на русской службе Би-Би-Си] стихи я сократил, избавил от действительно нелепых обращений и подвергнул совершенно необходимой правке.

26.VI.91

Юрмола

[А. П. Межиров,

Юрмола,

получено в начале октября 1991 года; Латвия стала независимой 21 августа 1991 года]

[Юрию Колкеру,

58 Milton Drive,

Borehamwqood,

Herts WD6 2BB, UK]

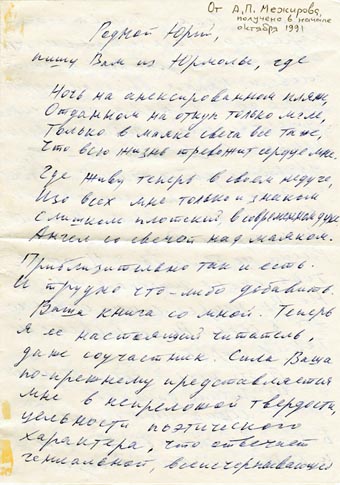

Родной Юрий,

пишу Вам из Юрмолы, где

|

Ночь на аннексированном пляже, Отданном на откуп только мгле, Только в маяке свеча все та же, Что всю жизнь тревожит сердце мне. Где живу теперь в своем недуге, Изо всех мне только и знаком Слишком плотский, в современном духе, Ангел со свечой над маяком. |

Приблизительно так и есть. И трудно что-либо добавить.

Ваша книга со мной. Теперь я ее настоящий читатель, даже соучастник. Сила Ваша по-прежнему представляется мне в непреложной твёрдости, цельности поэтического характера, что отвечает гениальной, всеисчерпыващей формуле Гете: «Талант поэта — характер». Поразительно, что он ничего не добавил к этим словам. Какая высокая мудрость. И все же в каждом поэтическом существе всегда присутствует некрасовское начало — «Еду ли ночью по улице темной…». Розанов об этой строке написал, что «если бы ее не было, не было бы истории России и самой России не было бы». И это тоже очень глубокая мысль. Но Вы непреклонно отвергаете это в себе. Не позволяете себе таких строк:

|

В эту ночь я хотел бы рыдать На могиле далекой, Где дежит моя бедная мать… |

Без этой мучительной силы и ритмической свободы поэзия для меня — неполная, как был бы Ходасевич без некрасовского звука: «от ничтожной причины к причине…» неполным. Блока вообще не было бы. И Ахматова не писала бы: «Все глядеть бы на смуглые главы…» [в стихотворении «Вижу выцветший флаг над таможней»].

В Вас есть эта сила и красота, но, мне кажется, Вы подавляете ее в себе, подозревая, что она — вульгарность и компромисс. Поэзии всё необходимо. Иногда (бывает) даже линия наименьшего сопротивления, оппортунизм. То, что я говорю, сейчас звучит кощунственно, но это сейчас, а я говорю о всегда.

Вот и моя Анна [внучка Межирова, дочь Зои, в шестнадцать лет уехавшая в США] неожиданно вышла замуж и прислала Зое, пост-фактум, хамскую телеграмму: «выслала видио-кассету моей свадьбы». А на кассете длинное пиршество и короткий тост Анны. Вместо того, чтобы сказать что-то вроде: «мне приятно стать женой достойного человека», она заявила лишь об одном: «Я счастлива стать гражданкой USA». И муж не выгнал ее. Благородная и цельная Зоя очень обиделась. Но поэзия не обижается на все это безобразие. И, более того, требует, чтобы его выражали прямо.

Я очень скучаю без Вас и без Вашей семьи. Но радость трех вечеров со мной. Жду Вас. А. П.

P.S. Спросите, пожалуйста, Игоря [то есть Игоря Померанцева, сотрудника лондонского отделения радиостанции Свобода; Межеров не хочет поверить, что с я Померанцевым не знаком, — Ю. К.], что с моим Смеляковым. Думаю, на кассете очень прекрасные стихи. М. б. заберете для своих нужд. А. П.

[Юрий Колкер,

58 Milton Drive,

Borehamwqood,

Herts WD6 2BB, UK]

[А. П. Межирову,

Юрмола]

14.10.91,

Лондон

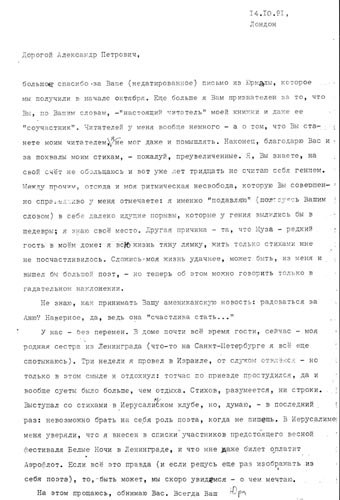

Дорогой Александр Петрович,

большое спасибо за Ваше (недатированное) письмо из Юрмалы, которое мы получили в начале октября. Еще больше я Вам признателен за то, что Вы, по Вашим словам, — «настоящий читатель» моей книжки и даже ее «соучастник». Читателей у меня вообще немного — а о том, что Вы станете моим читателем, я не мог даже и помышлять. Наконец, благодарю Вас и за похвалы моим стихам, — пожалуй, преувеличенные. Я, Вы знаете, на свой счёт не обольщаюсь и вот уже лет тридцать не считаю себя гением. Между прочим, отсюда и моя ритмическая несвобода, которую Вы совершенно справедливо у меня отмечаете: я именно «подавляю» (пользуясь Вашим словом) в себе далеко идущие порывы, которые у гения вылились бы в шедевры; я знаю своё место. Другая причина — та, что Муза — редкий гость в моём доме: я всю жизнь тяну лямку, жить только стихами мне не посчастливилось. Сложись моя жизнь удачнее, может быть, из меня и вышел бы большой поэт, — но теперь об этом можно говорить только в гадательном наклонении.

Не знаю, как принимать Вашу американскую новость: радоваться за Аню [внучку Межирова, вышедшую замуж в США]? Наверное, да, ведь она «счастлива стать...»!

У нас — без перемен. В доме почти всё время гости, сейчас — моя родная сестра из Ленинграда (что-то на Санкт-Петербурге я всё еще спотыкаюсь). Три недели я провел в Израиле, от службы отвлёкся — но только в этом смысле и отдохнул: тотчас по приезде простудился, да и вообще суеты было больше, чем отдыха. Стихов, разумеется, ни строки. Выступал со стихами в Иерусалимском клубе, но, думаю, — в последний раз: невозможно брать на себя роль поэта, когда не пишешь. В Иерусалиме меня уверяли, что я внесен в списки участников предстоящего весной фестиваля Белые Ночи в Ленинграде, и что мне даже билет оплатит Аэрофлот. Если всё это правда (и если решусь еще раз изображать из себя поэта), то, — быть может, мы скоро увидимся — о чем мечтаю.

На этом прощаюсь, обнимаю Вас. Всегда Ваш [от руки] Юра

[А. П. Межиров,

Красноярская ул. 21-96,

Москва 125319]

21 декабря 1991]

[Юрию Колкеру,

58 Milton Drive,

Borehamwqood,

Herts WD6 2BB, UK]

[от руки;

к этому письму были приложены стихи]

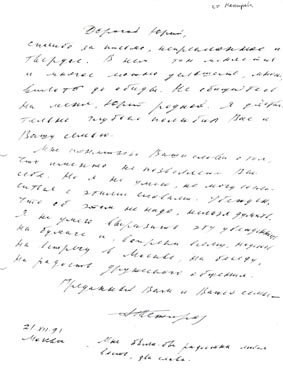

Дорогой Юрий,

спасибо за письмо, непреклонное и твердое. В нем тон меняется и многое можно услышать, многое, вплоть до обиды. Не обижайтесь на меня, Юрий родной. Я действительно глубоко полюбил Вас и Вашу семью.

Мне понятны Ваши слова от том, что именно не позволяете Вы себе. Но я не умею, не могу согласиться с этими словами. Убежден, что об этом не надо, нельзя думать. Я не умею выразить эту убежденность на бумаге и, вопреки всему, надеюсь на встречу в Москве, на беседу, на радость дружеского общения.

Преданный Вам и Вашей семье —

[подпись]

21.VII.91

Москва

Мне была бы радостна любая весть, два слова.

[А. П. Межиров,

Красноярская ул. 21-96,

Москва 125319]

21 марта 1992]

[Юрию Колкеру,

58 Milton Drive,

Borehamwqood,

Herts WD6 2BB, UK]

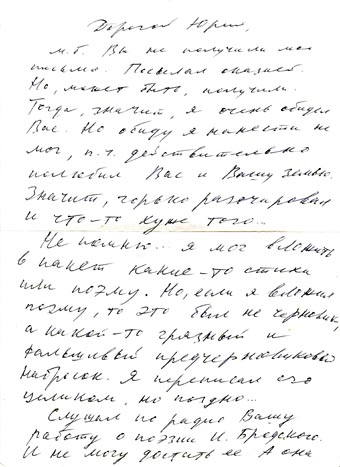

[от руки]

Дорогой Юрий,

м. б. Вы не получили мое письмо. Посылал оказией. Но, может быть, получили. Тогда, значит, я очень обидел Вас. Но обиду я нанести не мог, п. ч. действительно полюбил Вас и Вашу семью. Значит, горько разочаровал и что-то хуже того…

Не помню… я мог вложить в пакет какие-то стихи или поэму. Но, если я вложил поэму, то это был не черновик, а какой-то грязный и фальшивый предчерновиковый набросок. Я переписал его целиком, но поздно…

Слушал по радио Вашу работу о поэзии И. Бродского [характерно, что мою статью о Бродском читали не на волнах русской службы Би-Би-Си, а на волнах мюнхенской радиостанции Свобода, — Ю. К.]. И не могу достать ее. А она написана вдохновенно, значительно.

Е. Рейн выпустил в Америке книгу с замечательными стихами, их много. Посмотрите обязательно. Вам она необходима, хотя многим чужда. Все равно, будет радость. М. б. и отвращение вызовет, но радость обязательно возникнет. Это поэт.

Не знаю, что еще написать.

Ваш

[подпись]

21.3.92

Москва

1973 // 1991–1992,

Ленинград // Москва // Юрмола // Боремвуд, Хартфордшир,

помещено в сеть 7 октября 2010