Всю мою жизнь я храню как реликвию письмо — не от возлюбленной или друга, а от чиновницы, советской чиновницы, ни разу мною в глаза не виданной. Это письмо, отправленное из Москвы в Ленинград 21 июля 1977 года, — в числе событий моей жизни. И бумагу этого письма храню, и удивительный звук его несу в душе, его тепловой удар. Другие письма от этой женщины тоже сохранились.

Конечно, Людмила Георгиевна Сергеева была чиновницей совершенно особенной, из конторы элитарной, единственной в своём роде (и в истории человечества); да и я, клиент с улицы, почти с улицы, со слабой рекомендацией в зубах, был клиентом не совсем обычным. Сергеева служила «редактором Литконсультации при Правлении Союза писателей СССР», именно так, всё с прописной буквы; литературной, стало быть, консультации, — служила в учреждении строгом, казённом, всесоюзном и всемирно историческом, в столице всего прогрессивного человечества. А я был молодым подающим надежды провинциальным стихотворцем… — на самом-то деле безнадёжным в контексте места и времени (худшего места, чем Ленинград, не было для писателя на всём пространстве двадцати двух миллионов квадратных километров отдельно взятой суши), да и молодым с той же оговоркой, не числом прожитых лет, которыми я уже почти сравнялся с Лермонтовым, а некоторой детскостью (взрослели под отеческой опекой большевистского Кремля катастрофически поздно), — зато уж автором самонадеянным и, не стану отрицать, в ту пору счастливым, по глупости и несколько по-детски счастливым. Пространство вокруг меня начало раздвигаться, мне стал мерещиться какой-то Lebensraum, клочок независимой земли, выгороженный во враждебном окружении. Я чувствовал себя этаким Ильёй Муромцем, слезшим с печи и рвавшимся померяться силами с татарвой.

Моя переписка с Сергеевой началась в 1973 году бодрым письмом от меня, началась как переписка самая деловая и тоже казённая. Я пробивался в субсидируемую литературу, Сергеева, по должности и на жалованьи, обязана была ответить соискателю социал-реалистических лавров. Она и ответила. Но в её ответе, в первых двух её ответах, наряду с критикой, подчас резкой, которая человека менее самонадеянного и менее счастливого, пожалуй, и обидела бы (а у меня, игравшего мускулами, только ухмылку вызвала), промелькнуло тогда нечто удивительное: человеческое отношение. Я к тому времени уже достаточно нахлебался советчины, в чиновниках — в советской татарве — людей не видел, защищён был от них внутренней ухмылкой и кукишем в кармане («я их перешибу»), — оттого и удивился. Но это была только верхушка айсберга. Сергеева оказалась не просто человеком без оговорок, без советчины и казёнщины, — она оказалась несостоявшимся другом. О несостоявшейся дружбе с нею сокрушаюсь спустя десятилетия.

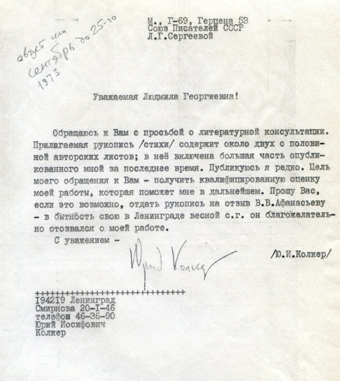

Вот моё первое письмо к ней, написанное в начале сентября 1973 года:

М., Г-69, Герцена 53

Союз Писателей СССР

Л. Г. Сергеевой

Уважаемая Людмила Георгиевна!

Обращаюсь к Вам с просьбой о литературной консультации. Прилагаемая рукопись (стихи) содержит около двух с половиной авторских листов; в неё включена большая часть опубликованного мной за последнее время. Публикуюсь я редко. Цель моего обращения к Вам — получить квалифицированную оценку моей работы, которая поможет мне в дальнейшем. Прошу Вас, если это возможно, отдать рукопись на отзыв В. В. Афанасьеву — в бытность свою в Ленинграде весной с. г. он благожелательно отозвался о моей работе.

С уважением —

[подпись]

(Ю.И.Колкер)

++++++++++++++++++++++++++++++

194219 Ленинград

Смирнова 20-1-46

телефон 46-36-90

Юрий Иосифович

Колкер

(Занятно! — адрес здесь не мой, а тёщин… своего у меня нет, и я не даю адреса родителей, с которыми жил ещё в этом году! — В январе 1973 года я женился, но нам с женой ни одного дня не позволили прожить у моих родителей, где было не в пример просторнее, чем у тёщи.)

Упомянутый в этом письме Виктор Васильевич Афанасьев свалился на меня с неба: приехал из Москвы весной 1973 года отбирать стихи молодых ленинградцев для нового всесоюзного альманаха Родники (при антисемитском издательстве Молодая гвардия!), — и хотя гениями в Ленинграде буквально панели были устланы (панелями называли там тротуары; гениев было много; одно только перечисление их заняло бы страницу), он, из всех писавших в столбик, не посмотрев даже на мою неблагозвучную фамилию, отличил меня. Этот Афанасьев, вот чудо, принялся пробивать мои стихи в столице всего прогрессивного человечества; вообще, опекать меня; среди прочего дал, как принято было в стране Советов, несколько советов: написать, в поисках поддержки чисто практической, Антокольскому, Межирову, Борису Полевому — и Сергеевой. Всем им я и написал в начале сентября 1973 года; Полевому в первую очередь, Сергеевой — в последнюю очередь. Ни от кого не ждал «квалифицированной оценки моей работы», всем, счастливый самонадеянный олух, хотел навязаться…

Сергеева послушалась: отдала присланную мною рукопись Афанасьеву. Афанасьев, «по поручению Литературной консультации СП СССР», незамедлительно написал (в форме письма ко мне) целый трактат о моих стихах, предпослав ему записку к Сергеевой:

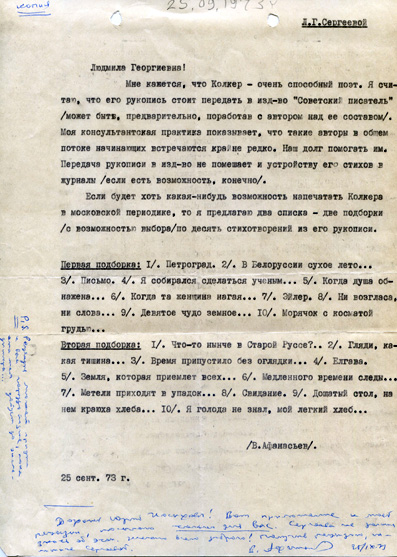

Людмила Георгиевна!

Мне кажется, что Колкер — очень способный поэт [словечко с душком; я уже в ту пору повторял за Вяземским: «Способный человек бывает часто глуп, а люди умные как часто неспособны!», — Ю. К.]. Я считаю, что его рукопись стоит передать в изд-во "Советский писатель" (может быть, предварительно, поработав с автором над ее составом). Моя консультантская практика показывает, что такие авторы в общем потоке начинающих [как мило! начинающих! — Ю. К.] встречаются крайне редко. Наш долг помогать им. Передача рукописи в изд-во не помешает и устройству его стихов в журналы (если есть возможность, конечно).

Если будет хоть какая-нибудь возможность напечатать Колкера в московской периодике, то я предлагаю два списка — две подборки (с возможностью выбора) по десять стихотворений из его рукописи.

Первая подборка: 1). Петроград [не нахожу этого стихотворения, — Ю. К.]. 2). В Белоруссии сухое лето… [выброшено мною, — Ю. К.] 3). Письмо [не знаю, которое из двух сохранившихся: это или это; а может быть, и вовсе третье, утраченное, — Ю. К.]. 4). Я собирался сделаться ученым… 5). Когда душа обнажена… 6). Когда та женщина нагая… 7). Эйлер. 8). Ни возгласа, ни слова… [напечатано в Родниках, спасибо доброму Афанасьеву, но я этих стихов никогда никуда не включал, — Ю. К.] 9). Девятое чудо земное… 10). Морячок с косматой грудью… [выброшено мною, — Ю. К.]

Вторая подборка: I). Что-то нынче в Старой Руссе?.. [выброшено мною, — Ю. К.] 2). Гляди, какая тишина… 3). Время припустило без оглядки… 4). Елгава [набросок, никуда мною не включённый, — Ю. К.]. 5). Земля, которая приемлет всех… [никуда не входило, — Ю. К.] 6). Медленного времени следы… 7). Метели приходят в упадок… 8). Свидание [возможно, это стихотворение, — Ю. К.]. 9). Дощатый стол, на нем краюха хлеба… 10). Я голода не знал, мой легкий хлеб… [никуда не входило, — Ю. К.]

(В. Афанасьев).

25 сент. 73 г.

А для меня добрый человек Афанасьев приписал от руки:

Дорогой Юрий Иосифович! Вот приложение к моей рецензии, посылаю только для Вас. Сергеева не должна знать об этом. Желаю всего доброго! Получив рецензию, напишите Сергеевой. В. Афанасьев 25/IX.73

P.S. Рецензия может придти к Вам гораздо позже, пока она там дойдет до экспедитора…

…до экспедитора! С какой нечеловеческой солидностью было там поставлено дело!

Из двадцати отобранных Афанасьевым стихотворений — вот характеристика меня тогдашнего, но и он тут характеризован, — восемь были так называемые паровозы (стихи, рассчитанные на советского редактора) или стихотворные упражнения — потому что я в ту пору осваивал нечто новое для меня: усиленно опрощался. Некоторых из них след простыл; даже в черновиках не отыскать. Моё хождение в народ не затянулось. К 1974 году с ним было кончено.

В октябре 1973 года Сергеева откликнулась короткой запиской под пышной всемирно-исторической шапкой титулов… вероломной запиской: ломавшей мою веру в то, что все советские москвичи не совсем люди, и говорить с ними по-человечески не стоит:

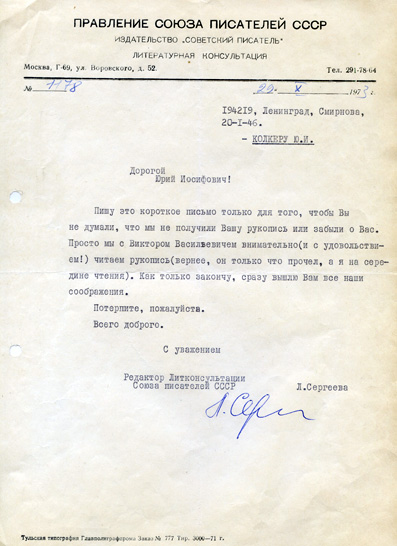

Москва, Г-69, ул. Воровского, д. 52,

Тел. 291-78-64

№ 1178

„ 29 “ X 1973 г.

194219, Ленинград, Смирнова,

20-1-46.

— КОЛКЕРУ Ю.И.

Дорогой

Юрий Иосифович!

Пишу это короткое письмо только для того, чтобы Вы не думали, что мы не получили Вашу рукопись или забыли о Вас. Просто мы с Виктором Васильевичем внимательно (и с удовольствием!) читаем рукопись (вернее, он только что прочел, а я на середине чтения). Как только закончу, сразу вышлю Вам все наши соображения.

Потерпите, пожалуйста.

Всего доброго.

С уважением

Редактор Литконсулътации

Союза писателей СССР

[подпись]

Л.Сергеева

Никогда я не получал таких писем от чиновников и сановников. «Потерпите, пожалуйста»! Слыханное ли дело?! Устои моей вселенной дрогнули; встретить человека в самом вертепе большевизма было для меня неожиданностью. Второго, заметьте, человека: потому что уже и Афанасьев вёл себя по-человечески. Если нашлось уже два человека, то, может, зря я их всех за татарву держу? До этого моей твёрдой установкой было: вести себя с ними, как если б я был один из них, говорить с ними (сколько сил хватит) на их языке, уступать им сколько позволит совесть, не принимать близко к сердцу ни одного из их слов, ни хулы, ни хвалы. Я дрогнул. Мои надежды приняли другой тон… Я не вовсе переменился, нет; мои последующие письма, подчёркнуто вежливые и по-прежнему уступчивые, отступательные, показывают, что не вовсе я потерял бдительность, не до конца поверил советским москвичам. Но уже и тень этой новой веры — что мне удастся жить среди людей в этой нечеловеческой стране — была, как показало будущее, губительна, гибельна.

Возвращаюсь к хронологическому порядку.

Ровно через месяц Сергеева прислала мне критические замечания на шести страницах, доброжелательные, но и жесткие. Спасибо ей за эту жесткость. Не в шутку, а всерьёз вслушивался я в ту пору в каждое критическое замечание, от кого бы оно ни исходило; наоборот, похвалы пропускал мимо ушей — потому что не выставлял перед посторонними лучшего и главного; более того, ещё не написал — я знал это — самого лучшего, самого главного. Такова была моя установка. Горький опыт убедил меня: чтобы найти хоть какое-то понимание, нужно обуздывать мысль и воображение, сдерживать лучшие порывы, высокое — откладывать, беречь для себя.

Какая жалость, что — при полностью сохранившемся тексте — полностью прочесть письмо-рецензию Сергеевой невозможно! Архивный червь плачет во мне. Причина же в том, что её критика, для краткости, построена следующим образом: «на стр. такой-то неясно начало… на стр. такой-то смазан конец», но страниц этих нет в природе, рукопись не сохранилась, да и составлена была кое-как, наскоро, ни на секунду не воспринималась мною как моя настоящая книга стихов. Тем не менее вот это письмо Сергеевой полностью, со всеми похвалами и критическими замечаниями, включая те, что человека хуже защищенного недоверием, пожалуй, и обидели бы. Перечитываю его с оторопью… Если всю правду сказать, то не только с оторопью: читаю без тогдашней усмешки, куда внимательнее, с интересом несопоставимо бо́льшим, чем в 1973 году. Даже и в стихи заглядываю, чего тогда не делал. —

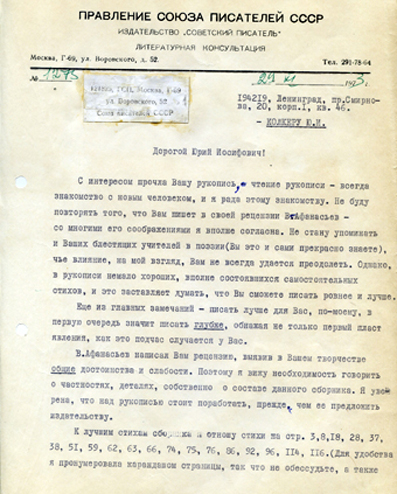

Москва, Г-69, ул. Воровского, д. 52,

Тел. 291-78-64

№ 1273

„ 29 “ XI 1973 г.

194219, Ленинград, Смирно-

ва, 20, корп.1, кв. 46.

— КОЛКЕРУ Ю.И.

Дорогой Юрий Иосифович!

С интересом прочла Вашу рукопись, чтение рукописи — всегда знакомство с новым человеком [интересная, нужно признать, работа была у литконсультантов! И властолюбию некоторое место давала… — Ю. К.], и я рада этому знакомству. Не буду повторять того, что Вам пишет в своей рецензии В. Афанасьев — со многими его соображениями я вполне согласна. Не стану упоминать и Ваших блестящих учителей в поэзии (Вы это и сами прекрасно знаете) [речь, конечно, о Пастернаке и Мандельштаме, упоминать которых человек в должности остерегается, — Ю. К.], чье влияние, на мой взгляд, Вам не всегда удается преодолеть. Однако, в рукописи немало хороших, вполне состоявшихся самостоятельных стихов, и это заставляет думать, что Вы сможете писать ровнее и лучше.

Еще из главных замечаний — писать лучше для Вас, по-моему, в первую очередь значит писать глубже, обнажая не только первый пласт явления, как это подчас случается у Вас.

(Как она здесь права! И как тяжело было мне переучиваться в течение двух предшествовавших лет: заставлять себя не писать глубже! Ничего человек не поймёт о природе советского режима; ни всепроницающая ложь большевизма, ни самый ГУЛАГ не даст ему ясного представления о тамошней тогдашней жизни, если он упустит из виду этот пустячок: поэта, превозмогающего себя, чтобы писать проще, площе. Но только с простыми и плоскими текстами можно было ходить по редакциям. Сергеева оказалась не-советским человеком! Не совсем советским. Она продолжает:)

В. Афанасьев написал Вам рецензию, выявив в Вашем творчестве общие достоинства и слабости. Поэтому я вижу необходимость говорить о частностях, деталях, собственно о составе данного сборника. Я уверена, что над рукописью стоит поработать, прежде, чем ее предложить издательству.

К лучшим стихам сборника я отношу стихи на стр. 3, 8, 18, 28, 37, 38, 51, 59, 62, 63, 66, 74, 75, 76, 86, 92, 96, 114, 116. (Для удобства я пронумеровала карандашом страницы, так что не обессудьте, а также оставила кое-какие пометки для наглядности на полях, при желании их легко стереть ластиком).

Мне кажется, что Вам больше удаются начала стихотворений (речь идет не о самых лучших и законченных, энергичные и сразу о сути, вроде "прощай, не моя дорогая", или "метели приходят в упадок"), а дальше идет спад, иногда — многословие, и стихотворения рассыпаются. Подумайте над этим, ведь многим поэтам как раз не даются начала, стало быть, Вы в более выгодном положении.

А теперь о тех стихах, в которых что-то меня смущает. В "Петрограде" [не знаю, о каком стихотворении речь, — Ю. К.] последняя строфа не является собственно финалом, эту строфу можно (и нужно, мне кажется) снять, стихотворение ничего не потеряет от этого, а только выиграет.

Стихотворение на стр. 5 "Поскрипыванье снега под ногой" все состоит из намеков, из "театральной" борьбы, его или прописать основательнее надо или снять из состава сборника [Сергеева права: стихотворение несколько раз переписывалось, — Ю. К.].

На стр. 13 Вы пишете "красиво", но неубедительно:

На стр. 15 неясно, бородатый художник был вторым или он третий, такое толкование дает двоеточие после строки "мы на пляже вдвоем", а что мы — это Вы и художник — не обязательно следует отсюда.

Стих. на стр. 17 слишком лобово, оно мелко для последнего стихотворения всего дорожного цикла [не знаю, о каком стихотворении речь; в «дорожном цикле» семнадцать дневниковых зарисовок; совершенно ясно, что в посланную Сергеевой версию вошли не все, — Ю. К.], Вы ведь умеете и ироничным быть, но не терять чувства меры.

В стихотворении на стр. 19 [не знаю, о каком стихотворении речь, — Ю. К.] хороша только начальная строка, жаль, что она пропала зря, может еще вернетесь к ней, ведь тема-то стихотворения этого все время варьируется у Вас, стало быть, не избыли Вы ее, не выговорились до конца. На стр. 93 это стихотворение лучше воспринимается в цикле, но все-таки целиком оно хуже 1 строки.

Такие стихи, как на стр. 20, 21, 25 — неплохие наброски, но мелковато все, их могло бы и не быть в книжке вовсе [золотые слова… хоть я и не знаю, о каких стихах речь, — Ю. К.], а строка "для потомства оставить анналы", по-моему, плоховато звучит [верно, но я не поправил, — Ю. К.].

На стр. 22 "этот стих" требует вопроса: данный стих "Петербургские строфы" имеете в виду или другой — высокий, пушкинский, вечный? [мандельштамовский; уж не знаю, вечный ли он, но по названию стихотворения Мандельштама (и с оглядкой на Ахматову), — Ю. К.]

В "Подружках" на стр. 24 боюсь, что Ваши "древние старушки", которым шила "довоенная портниха" не сапожки носили, а боты или войлочные ботинки.

На. 27 стр. просто опечатка в последней строфе. "Девочка с колечком на уме" на 31 стр. воспринимается буквально, а нужный Вам смысл уходит за строку [жизнь прошла, а я так и не понимаю, каков здесь буквальный смысл, — Ю. К.].

Стихотворение на 35 стр. [не знаю, что это за стихотворение, — Ю. К.], мне кажется, непрописанным до конца, ибо очень туманна Ваша авторская позиция, вот стих. на 38 стр. "Время припустило без оглядки"* (хорошее, достойное) просто опровергает стих. на 35 стр. Если тут у Вас самоирония, то Вы слишком милостивы к себе, а если об общем явлении говорите, то тоже очень безгневно и спокойно рассуждаете.

* Там в ту пору была другая концовка. Вместо

|

Только б честь на часть не променять, Быть с тобою рядом, быть собою, Осеняясь нежностью слепою Жить — и рук подольше не разнять. |

стояло:

|

Только б честь на часть не променять, Быть с тобою рядом, быть собою, Не дружить с покладистой судьбою, Знающей, что некому пенять. |

— Обе живы. Может быть, вернусь к первой, — Ю. К.

Стр. 36 — стихотворение получилось назидательное и плоское. На стр. 39 плохо сталкиваются и грамматически и синтаксически, и образно — "смеются и плачет она", либо запятая тут нужна, либо вместо "она" точное называние [не знаю, о каких стихотворениях речь, — Ю. К.].

На стр. 43 и 44 в стихотворении о смерти старушки слишком приплясывающая интонация, слишком все легко, об этом стоит говорить стороже и значительнее. Ведь сумели же Вы понять смерть вслед за Ахматовой в своем стихотворении "Земля, которая приемлет всех", стр. 66 [выброшено; это было типичное упражнение в простоте, с расчётом на советского редактора, — Ю.К.].

На стр. 46 неясно начало, композиционно стихотворение слабо, 2 первые строфы не работают на все стихотворение, всерьез и на тему стихотворение начинается с 3-ей строфы [не знаю, о каком стихотворении речь, — Ю. К.].

На стр. 50 последняя строфа синтаксически перегружена и неосмотрительна в отношении местоимений:

|

С полос, еще сырых, читает мать седая Движеньем сытый день, сумятицу вестей. А он глядит с небес и, боли сострадая, Из нелюбви к себе не помогает ей.* |

* Эта строфа изменена.

В цикле "Памяти Сергея Дрофенко" (стр. 53) значительным и по существу мне кажется только 3-е стихотворение [в этом цикле уцелело только одно стихотворение, — Ю.К.].

На стр. 67 коряво звучит "и с души отлегает", с души скорее воротит, а отлегает от сердца, от души все-таки.

В "Опыте" стр. 68 ничего не дают повторы во второй строфе и "больной вопрос" в первой [не знаю, о каком стихотворении речь, — Ю. К.].

"Скрипки осени" стр. 69 мне откровенно не нравятся, о них можно сказать словами самого Верлена — "все прочее — литература". А конец, простите, просто пошл.

На стр. 71 строка "для нужд коротких поколений" неточна, дает ненужное Вам толкование.

Стихотворение на стр. 87 я бы сняла, оно кажется мне обратной стороной той медали, которая зовется — декларативностью и риторикой [не знаю, о каком стихотворении речь, — Ю. К.].

А вот в стихотворении на 88 стр. плохо начало и 5-ая строфа лишняя, неубедительная, позерская, как и все стихотворение на 103 стр. [не знаю, о каких стихотворениях речь, — Ю. К.]

Брань в адрес анонимного "журнального болвана" на стр. 105 не делает Вам чести и скорее воспринимается как собственный комплекс, не веришь тогда в искренность начала стихотворения и в способность выносить свою судьбу. И еще придумайте что-то с ри́млянкой, ударение должно быть на месте, Вы и сами очень не любите вольностей с языком, и это хорошо [в своей Консультации из слоновой кости (в своем элитарном «Москва, Г-69») Сергеева могла искренне не знать, какие болваны преобладали в редакциях, и какой мукой было иметь с ними дело, — Ю. К.].

Стихотворение на 107 стр. не выписалось как следует, по-моему, не удалось [не знаю, о каком стихотворении речь, — Ю. К.].

Насчет "Морячка" на стр. 120 [откровенный «паровоз»; ничего от этого стихотворения не осталось, — Ю. К.] мнения с Виктором Васильевичем у нас разошлись. Он считает это пустячком, зарисовкой и только; не снимая такого восприятия, должна сказать, что почему-то очень противным Вы увидели его (и косматая грудь, и бородавка, и виноватая "светлая муть" во взоре). Зачем понадобилась Вам эта фиксация антиэстетического, так и неясно, ведь вроде бы ничего дурного Вы не намеревались сказать о морячке.

Юрий Иосифович, очень бы хотелось, чтобы Вы мои замечания восприняли верно, это не любовь к выискиванию "блох", а горячее желание видеть сборник (в котором уже много хороших стихов) цельным и значительным. Первая книга поэта, по-моему, самая ответственная [ох, сколько в связи с этим приходит на ум! Среди прочего, и слова Шестова о том, что автор, нашедший «свою манеру», — человек конченый, — Ю. К.]. Если понадобится после кое-каких раздумий и переработок, после изменения состава посоветоваться с нами, присылайте рукопись опять. И вообще я надеюсь наши деловые контакты будут продолжаться. Если будете в Москве, заходите в Литконсультацию. Наш телефон: 291-78-64. Я прошу Вас прислать на мое имя несколько стихотворений, я их сейчас назову, если среди них будут такие, что пошли в "Родники", тогда добавьте по собственному усмотрению. Хочется показать стихи с целью напечатать одну или две подборки [это отклик на предложение Афанасьева в его записке к Сергеевой; Сергеева не знает, что мне эта записка показана, — Ю. К.]. Конечно, нельзя сказать заранее, что́ из этого выйдет, но попытаться стоит [не вышло ничего, — Ю. К.]. Вот эти стихи: стр. 34, 7, 8, 18, 37, 38, 59, 62, 66, 74, 75, 83, 86, 92, 96, 98, 114, 116, 117, 119 [целых двадцать стихотворений! жаль, не знаю, какие; кажется, список Сергеевой не совпадает со списком Афанасьева, — Ю. К.]. Желаю Вам хороших стихов и всего самого доброго.

С уважением

Редактор Литконсультации

Союза писателей СССР — [подпись] Л.Сергеева

Драгоценная Людмила Георгиевна! Как бы мне хотелось обнять Вас… или хоть увидеть, потому что и этого не случилось. Но в ту пору, в декабре 1973 года, моя реакция была другой: благодарность, удивление — и соображения практического порядка, чуждые всякой сентиментальности и без тени обиды. Я тогда смотрел в будущее, не в прошлое, и письмо прочёл по диагонали, не то что сейчас, в 2015 году. Главное в нём было вот что: Афанасьев предлагает передать рукопись в московский Советский писатель, а Сергеева не согласна с этим: считает, что рано, нужно ещё «поработать над рукописью».

Благодарность понятна: мне пытаются помочь — и кто? человек посторонний, а при этом умный, культурный и, нужно полагать, влиятельный. Удивление вообще не покидало меня в те годы: надо же, когда пишешь в четверть силы и словно бы не вполне всерьёз, к тебе начинают относиться серьёзно! Вдобавок оба они, и Сергеева, и Афанасьев, носители таких пристойных русских фамилий, не морщились от моей, неудобопроизносимой местечковой… будто и не было вокруг гадостного, подспудного, припорошенного идеологией, подлого советского антисемитизма, в моей ленинградской жизни заявлявшего о себе на каждом шагу, на каждом углу! Чудеса, да и только. Что до практических соображений, то в меня заронили надежду слишком лучезарную и оттого губительную. Расстояние от меня до московского (всесоюзного) издательства Советский писатель при правлении (!) союза писателей СССР измерялось астрономическими единицами, световыми годами. Я и на ленинградский-то Совпис смотрел, как муравей на Эйфелеву башню (на Лениздат даже и не смотрел; туда с моей фамилией не пускали, а третьего издательства для «начинающих» в этом пятимиллионном городе не было).

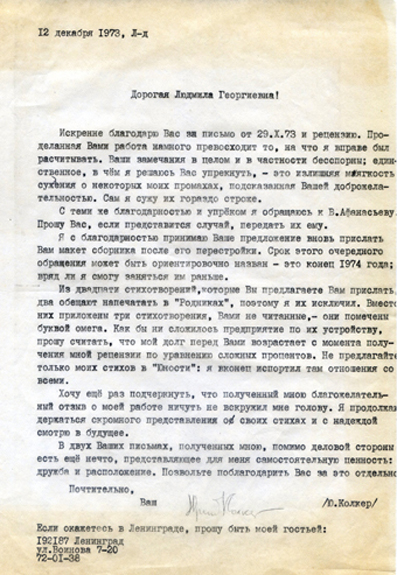

Я ответил Сергеевой незамедлительно, в самый день получения её письма (нужно полагать, посланного через экспедитора):

12 декабря 1973, Л-д

Дорогая Людмила Георгиевна!

Искренне благодарю Вас за письмо от 29.Х.73 и рецензию. Проделанная Вами работа намного превосходит то, на что я вправе был рассчитывать. Ваши замечания в целом и в частности бесспорны; единственное, в чём я решаюсь Вас упрекнуть, — это излишняя мягкость суждения о некоторых моих промахах, подсказанная Вашей доброжелательностью. Сам я сужу их гораздо строже.

С теми же благодарностью и упрёком я обращаюсь к В. Афанасьеву. Прошу Вас, если представится случай, передать их ему.

Я с благодарностью принимаю Ваше предложение вновь прислать Вам макет сборника после его перестройки. Срок этого очередного обращения может быть ориентировочно назван — это конец 1974 года; вряд ли я смогу заняться им раньше [не смог заняться вовсе, — Ю. К.].

Из двадцати стихотворений, которые Вы предлагаете Вам прислать, два обещают напечатать в "Родниках", поэтому я их исключил. Вместо них приложены три стихотворения, Вами не читанные, — они помечены буквой омега. Как бы ни сложилось предприятие по их устройству, прошу считать, что мой долг перед Вами возрастает с момента получения мной рецензии по уравнению сложных процентов. Не предлагайте только моих стихов в "Юности": я вконец испортил там отношения со всеми.

Хочу ещё раз подчеркнуть, что полученный мною благожелательный отзыв о моей работе ничуть не вскружил мне голову. Я продолжаю держаться скромного представления о своих стихах и с надеждой смотрю в будущее.

В двух Ваших письмах, полученных мною, помимо деловой стороны, есть ещё нечто, представляющее для меня самостоятельную ценность: дружба и расположение. Позвольте поблагодарить Вас за это отдельно.

Почтительно,

Ваш

[подпись]

/Ю.Колкер/

Если окажетесь в Ленинграде, прошу быть моей гостьей:

192187 Ленинград

ул.Воинова 7-20

72-01-38

(Ага! Здесь адрес уже мой, не тёщин: адрес нашей трущобной коммуналки, где Тане, Лизе и мне предстояло прожить десять лет до эмиграции… а Лизе ещё предстояло родиться через месяц и четыре дня, в январе 1974 года… Въехали мы с Таней в нашу трущобу 9 октября 1973 года.)

Дальше — перерыв до 1977 года. Второго макета сборника я Сергеевой не посылал. Не до того стало.

…Люди иногда катастрофически меняются за короткое время. С 1973 года по 1977 год для меня сменилась эпоха. Моя Атлантида, с её брюсовским орихалком, где люди «жили, как дети с верой в волшебные сны», опустилась на морское дно. Счастье, ни в чём по видимости не изменившись и оставаясь счастьем, стало — вот ведь как иной раз бывает — в то же самое время и несчастьем, блоковским гибридом: радостью-страданьем. Социализация и внезапная взрослость — вот что разительно изменило мою вселенную. Небо схлопнулось. Стихи, составлявшие мой воздух, — и те отступили.

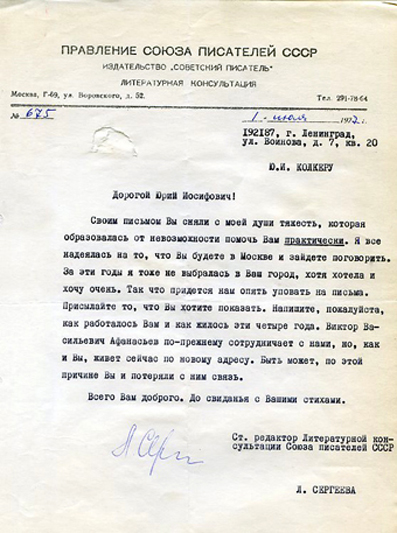

…В 1977 году, на минуту вынырнув из отчаяния, я вспомнил мою Атлантиду во всём ее недавнем великолепии, вспомнил о Сергеевой, в которой промелькнуло что-то человеческое, написал ей (уже совсем другой рукой, не той, что в 1973 году; письмо не сохранилось), спросил, можно ли прислать новые стихи, и получил ответ, опять — я не обманулся в ней! — человеческий, не чиновничий (хоть и под такой же нечеловеческой шапкой):

Москва, Г-69, ул. Воровского, д. 52,

Тел. 291-78-64

№ 675

„ 1 “ июля 1977 г.

192187, Ленинград,

ул. Воинова, д. 7, кв. 20

Ю.И. КОЛКЕРУ.

Дорогой Юрий Иосифович!

Своим письмом Вы сняли с моей души тяжесть, которая образовалась от невозможности помочь Вам практически. Я все надеялась на то, что Вы будете в Москве и зайдете поговорить [мысль правильная: полезно увидеть человека, которому помогаешь; доверие возникает при личной встрече; но поездка в Москву была для меня пустой тратой денег; да-да, при тогдашней дешевизне билета он был мне не по карману, — Ю. К.]. За эти годы я тоже не выбралась в Ваш город, хотя хотела и хочу очень. Так что придется нам опять уповать на письма. Присылайте то, что Вы хотите показать. Напишите, пожалуйста, как работалось Вам [sic! это она о стихах так говорит! не о подлой советской «работе», — Ю. К.] и как жилось эти четыре года. Виктор Васильевич Афанасьев по-прежнему сотрудничает с нами, но, как и Вы, живет сейчас по новому адресу [заметила мой новый адрес! ну, разве она советский человек?! — Ю. К.]. Быть может, по этой причине Вы и потеряли с ним связь.

Всего Вам доброго. До свиданья с Вашими стихами.

Ст. редактор Литературной кон-

сультации Союза писателей СССР

[подпись]

Л. СЕРГЕЕВА

(Сергеева, как видно из этого письма, возвысилась в должности: из редактора стала старшим редактором… не стала бы, допускаю с некоторой степенью вероятности, если б слишком уж усиленно «помогала практически» мне подобным авторам …Замечаю это повышение в должности спустя 38 лет после написания письма; в 1977 году не заметил, похвалим за это меня тогдашнего, а меня теперешнего осудим.

Ещё одно. Не знаю, замечал ли кто-либо когда-либо этот пустячок: устройство ленинградского почтового индекса. Я заметил ещё в те давние годы: индекс устроен так, чтобы ленинградцы не зазнавались; не первым идёт номером Ленинград после Москвы: вот смысл этих цифр, этой девятки. Вражда двух столиц перепрыгнула через идеологию и даже через этнос. Руками большевиков (не их головами, они не ведали, что творили) допетровская Московия взяла реванш над петровской Россией. Большевистская Москва держала бывшую столицу в чёрном теле, мстила ей за Пушкина, возможного только в петербургской России, за «окно в Европу». Это отношение во всём сказалось, главным образом — в сталинских репрессиях, нигде так не свирепствовавших, как в Ленинграде, а ещё более главным образом — в так называемой блокаде Ленинграда, которой не было. Не был город обложен вкруговую, ни на крохотную секунду не собирались нацисты его брать; артиллерийских снарядов по городу было за 872 дня выпущено столько, сколько одна батарея могла выпустить за неделю. Не Гитлер выморил старых петербуржцев голодом, а Сталин.)

…Я в те годы увлекался Боратынским — и недоумевал: отчего ни один советский источник не хочет объяснить, что случилось с поэтом, за что он угодил в солдаты. Это ведь был поворотный момент в судьбе поэта, камертон, «одушевляющий недостаток», раз и навсегда перестроивший его лиру. Позже, в 1979 году, в каком-то особом отделе Публичной библиотеки, по явному недосмотру власти предержащей, я получил доступ к диссертации норвежца Гейра Хетсо, единственной в ту пору книге о русском поэте, объяснявшей его юношеский проступок. Но это к слову. Не в судьбе Боратынского было дело (хотя и в ней тоже), а в его стихах. Думаю, что писал я Сергеевой в светлую минуту под воздействием этих стихов, помогающих выжить.

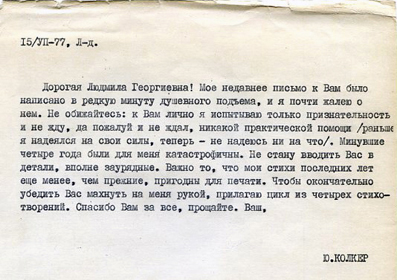

…Но тут светлая полоса у меня кончилась, минута душевного подъёма прошла, мрак навалился опять, и мой ответ Сергеевой (как и приложенные к нему стихи) вышел мрачноватым:

15/VII-77, Л-д.

Дорогая Людмила Георгиевна! Мое недавнее письмо к Вам было написано в редкую минуту душевного подъема, и я почти жалею о нем. Не обижайтесь: к Вам лично я испытываю только признательность и не жду, да пожалуй и не ждал, никакой практической помощи (раньше я надеялся на свои силы, теперь — не надеюсь ни на что). Минувшие четыре года были для меня катастрофичны. Не стану вводить Вас в детали, вполне заурядные. Важно то, что мои стихи последних лет еще менее, чем прежние, пригодны для печати. Чтобы окончательно убедить Вас махнуть на меня рукой, прилагаю цикл из четырех стихотворений. Спасибо Вам за все, прощайте. Ваш,

Ю. КОЛКЕР

Приложен был цикл Жизнь моего приятеля; вероятно, первые четыре стихотворения…

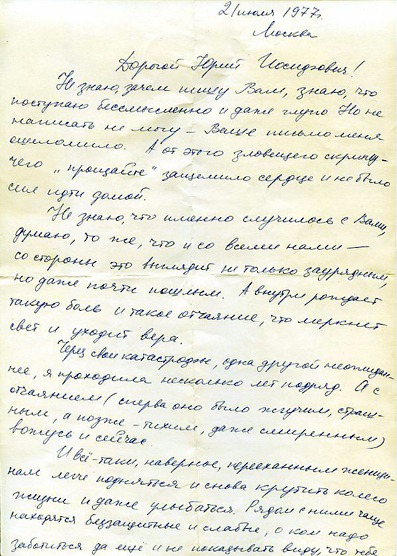

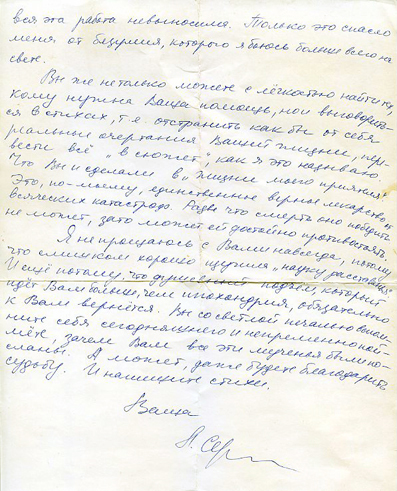

Вот на эту-то мою «почтовую прозу» (Боратынский) и на эти отчаянные стихи Людмила Георгиевна и откликнулась письмом драгоценным и совершенно особенным: она, пусть человек добрый и умный, но посторонний, москвичка, советская элитарная чиновница, отвечает мне в частном порядке, не на бланке под всемирно-исторической шапкой нелепых названий, отвечает от руки и от сердца:

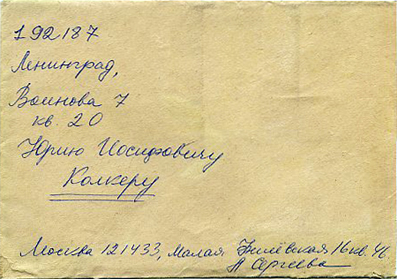

[на конверте:

192198

Ленинград,

Воинова 7 кв. 20

Юрию Иосифовичу Колкеру;

Москва 121433, Малая Филёвская 16 кв. 46. Л. Сергеева]

21 июля 1977,

Москва

Дорогой Юрий Иосифович!

Не знаю, зачем пишу Вам, знаю, что поступаю бессмысленно и даже глупо. Но не написать не могу — Ваше письмо меня ошеломило. А от этого зловещего скрипучего «прощайте» защемило сердце и не было сил идти домой [! — Ю. К.].

Не знаю, что именно случилось с Вами, думаю, то же, что и со всеми нами — со стороны это выглядит не только заурядным [слово из моего письма; Сергеева повторяет и усиливает мою формулировку, — Ю. К.], а даже почти пошлым. А внутри рождает такую боль и такое отчаяние, что меркнет свет и уходит вера.

Через свои катастрофы, одна другой неожиданнее, я проходила несколько лет подряд. А с отчаянием (сперва оно было жгучим, страшным, а позже — тихим, даже смиренным) вожусь и сейчас.

И всё-таки, наверное, перееханным женщинам легче подняться и снова крутить колесо жизни и даже улыбаться. Рядом с ними чаще находятся беззащитные и слабые, о ком надо заботиться да еще и не показывать виду, что тебе вся эта работа невыносима. Только это спасло меня от безумия, которого я боюсь больше всего на свете.

Вы же не только можете с лёгкостью найти тех, кому нужна Ваша помощь, но и выговориться в стихах, т. е. отстранить как бы от себя реальные очертания Вашей жизни, привести всё «в сюжет», как я это называю. Что Вы и делаете в «Жизни моего приятеля». Это, по-моему, единственное верное лекарство от всяческих катастроф. Разве что смерть оно победить не может, зато может ей достойно противостоять.

Я не прощаюсь с Вами навсегда, потому что слишком хорошо изучила «науку расставанья». И ещё потому, что душевный подъём, который идёт Вам больше, чем ипохондрия, обязательно к Вам вернется. Вы со светлой печалью вспомните себя сегодняшнего и непременно найдёте, зачем Вам все эти мучения были посланы. А может, даже будете благодарить судьбу.

Ваша…

— и дальше подпись, знакомое, милое и незамысловатое Л.Серг с завитушкой, узор, врезавшийся мне в сердце.

Людмила Георгиевна написала и отправила это письмо 21 июля 1977 года, в четверг, а получил я его (ибо и конверт я тоже храню) 24 июля, в понедельник. Конверт замечателен: простая бумага бежевого цвета, без пошлых советских картинок, без этого убогого разграфления: «Куда … Кому…». В моём имени на конверте — редкое дело — правильный порядок слов: «Юрию Иосифовичу Колкеру», причем фамилия почему-то подчёркнута двумя чертами…

Нет-нет, жизнь ещё не кончена, если живут на свете такие люди! Атлантида вернётся! — Вот что мелькнуло на крохотную секунду в июле 1977 года в моём помраченном сознании. Сейчас бы я выразил мои тогдашние чувства иначе: Россия ещё жива в сердцах последних русских людей, уцелевших в подлой Совдепии.

…Я прихожу домой к шести вечера, после пустого, глупого, унизительного, но изнурительного «рабочего дня» в псевдо-учёном заведении с апокалиптическим именем, где, однако ж, нет ни тени, ни запаха науки, где моя квалификация используется на полпроцента, а душевный пыл и жажда служения людям попираются; прихожу, побывав по дороге в страшных советских магазинах, то есть опять пройдя через унижения и хамство; прихожу, не купив того, что меня просили купить, потому что хоть покупатели в «гастрономах» толпятся и огрызаются, но прилавки уставлены тем, что никому не нужно. По пути я перехожу Фонтанку у Летнего сада. На минуту отчаянье и раздражение отпускают меня. Я шепчу: «Не нужен мне берег советский, оставь меня в Летнем саду». Была патриотическая советская песня со словами (чуть ли не Исаковского): «Не нужен мне берег турецкий», это — про белых, эвакуировавшихся (таков был принятый у них термин) из Крыма через Стамбул; мой вариант, который шепчу, — тоже, конечно, патриотический: я ненавидел Совдепию, но любил Россию… любил Россию!

Я прихожу на улицу Воинова, бывшую Шпалерную, в дом семь постройки XIX века, прохожу подворотню с дворницкой (чугунные ворота всегда отворены, а в новом веке их закроют на замок), по высоте и ширине рассчитанную на карету, пересекаю петербургский двор-колодец. Ветхая дверь парадной (в сущности, это не парадная, а чёрный ход), естественно, не на запоре; не было тогда запоров. Ступени крыльца под моими ногами разбиты, но это камень. Камнем же, разбитым и провалившимся, вымощен пол первого этажа. Ступени из того же камня, отполированного подошвами, ведут на третий этаж под крышей, к квартире 20, коммуналке, где живут четыре семьи, каждая в одной комнате. По пути, внизу, в разбитом почтовом ящике (эти ящики, неважно, деревянные или железные, всегда и везде были добрыми людьми сломаны — бескорыстно сломаны, из любви к искусству)… — в почтовом ящике нахожу письмо из Москвы.

Я вхожу в квартиру через кухню; это единственный вход, другого нет; здороваюсь со стряпающими соседками, они неприветливо отвечают. Кухня невелика, пол в ней дощатый, крашеный багровой охрой, кривоватый; газовая плита с четырьмя конфорками одна на двенадцать человек. Потолки высокие, до них с мелкой починкой не дотянуться; да и кто будет заделывать все эти трещины, дыры в штукатурке или хоть паутину коммунальную снимать?

В комнате о семи углах с двумя окнами, выходящими на крышу котельной, меня встречает худая, бледная, болезненная женщина, с нею девочка трёх лет, тоже худая, с забинтованными ладонями (нейродермит) и диатезным румянцем на щеках, да сверх того беспородная собака («сука серая, б/п», как значится в её ветеринарном паспорте) по имени Мутти, всегда чуть-чуть испуганная, хоть здесь её любят, у которой явно была несчастливая юность.

Двумя полуразвалившимися шкафами в комнате отгорожен угол с окном: это мой кабинет. Справа, у другого окна — детская; над кроваткой ребёнка обвалилась штукатурка. Остальная часть — это гостиная, столовая и спальня в одно и тоже время, потому что тут уж ничего не отгородить. Овальный стол, по контуру не элиптический, а с причудливым абрисом, поскрипывающий и чуть-чуть покосившийся, начала XX века, если не старше, с гнутыми ножками, покрыт клеёнкой; старые ободранные венские стулья, из тех, что в 1970-е и 1980-е выбрасывали на помойку, ещё крепки, ибо рассчитаны были не на одно поколение. А вот и семейная кровать, семейная достопримечательность: матрац, стоящий на четырех массивных деревянных ящиках из-под пива. Нищета устрашающая; но, конечно, не она причиной моего угнетённого состояния; не в первую очередь она.

Я вскрываю конверт, мы вместе с Таней читаем письмо от Сергеевой. Сердце у меня на минуту подпрыгивает, потом сжимается — в ответ на эти поразительные слова «защемило сердце и не было сил идти домой»… — потом я говорю Тане, что кефиру купить не удалось, безнадёжность возвращается во всём своём советском великолепии, и письмо я откладываю…

Кефир — не более чем кефир… Один математик, друг поэта В. С., стихи которого я люблю всю жизнь, подал документы на выезд. Оправдывая это своё решение, он сказал: «Понимаешь, хочу после рабочего дня заходить в магазин и покупать себе кефир…». В. С., любивший друга, ответил с грустью: «Ну, если в этом дело…» — что означало: ну, если кефир для тебя дороже родины… В ту пору это висело в воздухе среди русской интеллигенции: делить страдание с народом, взять иго большевизма на себя вместе с «малыми сими», не оставлять их одних в беде. Я тоже держался этой карикатурной формы народничества; не понимал, что отсутствие кефира и отсутствие свобод имеют общий корень, свидетельствуют в точности об одном и том же. Совдепия — исторический и биологический продукт «малых сих», в каждом думающем человеке видевших врага, — была родиной для них, не для нас. Отсутствие свобод есть отсутствие совести. Не в кефире было дело для математика…

Слова первой части письма Сергеевой:

Не знаю, что именно случилось с Вами, думаю, то же, что и со всеми нами — со стороны это выглядит не только заурядным, а даже почти пошлым. А внутри рождает такую боль и такое отчаяние, что меркнет свет и уходит вера…

я в 1977 году твержу на память как лирическое стихотворение, столько в них правды и душевной красоты, — но с годами и они постепенно стираются в моей душе, тепловой удар ослабевает. Немудрено. Слишком многое случилось. Другие удары и потрясения идут сплошняком. Таня чуть не умирает у меня на руках в печально известной ленинградской больнице имени 25 Октября; выходит оттуда инвалидом. Привычная система ценностей начинает обрушиваться, новая возводится не разом. Из учёных я ухожу в кочегары, из русских — в евреи. Годы отказа, потом эмиграция. Шесть лет в Иерусалиме были счастливыми, но и тяжелыми — для таких небойких, неприспособленных к жизни людей, как мы. Наша вторая эмиграция, наша жизнь в Британии, период тоже счастливый, началась для меня работой на русской службе Би-Би-Си, о которой доброго слова не скажешь. Бедность (несопоставимая, конечно, с советской нищетой) всюду сопутствовала нам и не мешала быть счастливыми, но жизнь, вообще говоря, никогда нас не баловала, не давалась легко; работать приходилось много, я бы сказал: слишком много; болезни не отпускали.

Не от душевной чёрствости, а от перенасыщенности нашей жизни, от жизненных передряг потрясающее письмо Сергеевой отступает на второй план, да и память подводит меня… Дошло до того, что в моих воспоминаниях Из песни злого не выкинешь (написанных, между прочим скороговоркой, почти экспромтом, на тычке, в короткие промежутки между работой у шлифовального станка на фабрике пластиковых изделий, где я оказался после тринадцати лет на Би-Би-Си), тепловой удар этого письма и потрясшие мне душу слова «Не знаю, что именно случилось с Вами, думаю, то же, что и со всеми нами» — я приписываю не Сергеевой, а Афанасьеву! Надо же было такому случиться! Непременно поправлю, где можно поправить, когда дойдут руки, а напечатанные тексты не поправишь… «Со всеми нами»! — вот эпицентр теплового удара. Как жаждал я этой человеческой общности, не скажу «чаши на пире отцов», а хоть места в собрании достойных, пусть и гонимых! Как редко сообщалось мне это сладостное чувство причастности к общине мне подобных! Сейчас думаю, что место это часто, если не всегда, достигается через одиночество.

Тут к месту спросить: что, собственно, имела в виду Сергеева? О чём её письмо? Правильно ли она поняла меня? Правильно ли я её понял?

Сейчас верю: да, в главном мы поняли друг друга правильно — и совершенно не случайно оба не пожелали войти в детали, унизиться до деталей: до того, что «выглядит не только заурядным, а даже почти пошлым» (как веско, как точно она это сказала!). Письмо же её — о жизни, какою она была в том месте, в то время.

Постигшая «всех нас» катастрофа, если говорить совсем коротко, именовалась советской властью. Случилось с нами то, что мы оба — Сергеева как старшая раньше, я как младший позже, — утратили вынесенные из детства и юности иллюзии, с ужасом и отвращением увидели волчью природу общества, в котором нам приходилось тогда жить.

Если же говорить чуть менее коротко, то Сергеева и другое имеет в виду: катастрофа глобальная — бесчеловечная бессовестная власть — питала, множила и удесятеряла катастрофы частные, личные, отчего жизнь зачастую уже и вовсе становилась невыносимой:

«Через свои катастрофы, одна другой неожиданнее, я проходила несколько лет подряд. А с отчаянием (сперва оно было жгучим, страшным, а позже — тихим, даже смиренным) вожусь и сейчас…»

— всё это и я мог бы сказать о себе.

Спасибо Сергеевой, что она не договаривает. Я договорю за неё спустя десятилетия: любовь, семья, дружба, поприще — всё выворачивалось наизнанку, всё становилось проклятьем и ужасом в бесчеловечной Совдепии. Любовь к родной культуре (то есть к родине), участие в ней, общение с близкими, с себе подобными — всё это было скомпрометировано, исковеркано, отнято. Личные катастрофы могли принимать формы самые разные: разрыв с любимым человеком, болезнь или смерть любимого человека, охлаждение любимого человека (к любимому человеку), профессиональные неудачи, — и, конечно, все они, эти формы, в любом обществе случаются, в любой стране неизбежны между людьми, — но нигде в мире не носили они в себе того неописуемого уродства и ужаса, что в Совдепии. Советское, учили нас, значит отличное; на деле советское значило отличное от общечеловеческого.

Не сомневаюсь, что Сергеева имела в виду это и подписалась бы под этим моим частным определением.

С другим, к чему я пришёл позже, она, возможно, не согласилась бы. Русского народа, народа Пушкина и Толстого, не стало после «великого Октября» и «философского парохода», — русского же народа в определении писателей и народнических мечтателей XIX века, русского простонародья, христолюбивого, нравственного, доброго, задушевного, свободолюбивого (лишь временно рабствующего) — вообще никогда не было. Этот русский народ оказался мифом, выдумкой великой русской литературы XIX века. Советская власть, не дававшая нам дышать, оказалась на поверку исконным и посконным продуктом русской черни, веками пребывавшей и по сей день пребывающей, с высшими образованиями и учёными степенями, на доисторическом уровне, никогда не поднимавшейся до состояния и достоинства народа*. В большевизме, каким бы марксистским цилиндром ни прикрывал он свою плешь, не просто Московия разделалась с Россией, не просто Москва взяла реванш у Петербурга, захлопнув окно в Европу, — в нём Малюта Скуратов задушил Пушкина — «и злая чернь рукоплескала»… Тогда, там, в те катастрофические годы, я видел вокруг себя только чернь, только доисторическую подлую тупую толпу, выталкивавшую меня из истории, из человечества, — но жил я, как и все вокруг, с унаследованной любовью к «народу» и с верой в него: жил неискоренимым русским народопоклонничеством, особенно сильным, посмотрим правде в глаза, среди русских инородцев, в первую очередь среди выходцев из евреев, пытавшихся вопреки всему взвалить себе на плечи ценности уничтоженного русского народа, продолжать высокий русский XIX век в среде доисторической черни, в эпоху большевизма.

* Вот лакмусовая бумажка. В 2015 году читаем в Википедии (калькирующей здесь советские энциклопедии 1970-х) о британском писателе: «…его антивоенные романы до сих пор замалчиваются официальным английским литературоведением». Человек, написавший это, читает по-английски и, скорее всего, имеет учёную степень, — но он не совсем человек: он потомственный раб, наследственный крепостной, столбовой холоп. Как объяснить этой учёной челяди, что в нормальных странах нет и никогда не было идеологии, не то что «официального литературоведенья»?

Любовь обманула: вот о чём письмо Сергеевой. Любовь, взятая в самом широком смысле этого слова, обманула всех нас. Сергеева была права: со мною, в свой черёд, случилось то же, «что и со всеми нами».

Письмо Сергеевой от 21 июля 1977 года вернулось в мою жизнь с новой силой в 2010 году. Найдя и перечитав его, я вспомнил, что я в долгу перед этой женщиной, и нужно попытаться хоть как-нибудь долг вернуть. Она ведь пишет: «Я не прощаюсь с Вами навсегда, потому что слишком хорошо изучила "науку расставанья"…» (мандельштамовские, между прочим, слова — тогда, в Совдепии 1977 года; а «светлая печаль» в её письме — пушкинская). Как я боялся, что уже опоздал с моей благодарностью!

В сетевом электронном справочнике я нашел адрес Сергеевой. Он оказался тем же самым, что 33 года назад. Собравшись с духом, я написал ей:

Боремвуд,

28 октября 2010

Л. Г. Сергеевой:

Малая Филёвская 16 кв. 46

Москва 121433

Дорогая Людмила Георгиевна,

быть может, Вы вспомните моё имя. Если верить справочнику, Ваш адрес не переменился.

Мы с Вами никогда не встречались, мы переписывались в незапамятные 1970-е. Вы мне писали как консультант СП СССР, я Вам — как молодой автор, рекомендованный В. В. Афанасьевым. Эту переписку я сохранил. Последняя пара писем в ней выходит за рамки деловых отношений. Я посетовал на бедственный ход моей жизни; Вы (человек посторонний!) ответили такими словами участия и поддержки, что я пронес их через всю жизнь. Это Ваше письмо от 21 июля 1977 и даже конверт, в котором оно пришло из Москвы в Ленинград, сейчас передо мною. Верю, что тогда я поблагодарил Вас [теперь, в 2015 году, я вовсе в этом не уверен, — Ю. К.], но хочу поблагодарить еще раз. В ту пору Ваше письмо стало для меня глотком ключевой воды в пустыне. Тогдашнее моё состояние сам я реконструирую сейчас только усилием воображения. Более того: кажется, Вы неправильно истолковали мою беду, — об этом я только сейчас начинаю догадываться [мне в 2010 году (не в 1977-м!) на минуту почудилось, что Сергеева в первую очередь говорит в письме о катастрофах личных, — Ю. К.], — но дела это не меняет: всё равно Ваши слова были для меня целительными, да и предсказанье Ваше сбылось: с бедой я справился. Спасибо Вам!

Справочник, подтвердивший мне Ваш давний адрес, не даёт адреса В. В. Афанасьева. Виктора Васильевича я потерял из виду в 1970-е — и тоже хотел бы еще раз поблагодарить… да не знаю, не поздно ли собрался сделать это.

Почтительно,

Ваш

Юрий Колкер

(Это почтительно в моих письмах, щит надёжный, позволяющий и поклон отвесить, и от насмешки заслониться, было заимствовано мною в 1973 году из ответного письма ко мне Межирова.)

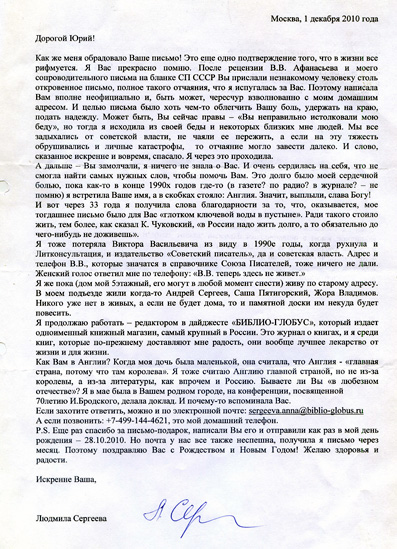

Сергеева ответила через месяц, но, как видно из её ответа, немедленно по получении моего письма:

Москва, 1 декабря 2010 года

Дорогой Юрий!

Как же меня обрадовало Ваше письмо! Это еще одно подтверждение того, что в жизни все рифмуется. Я Вас прекрасно помню. После рецензии В. В. Афанасьева и моего сопроводительного письма на бланке СП СССР Вы прислали незнакомому человеку столь откровенное письмо, полное такого отчаяния, что я испугалась за Вас [откровенными и отчаянными были скорее приложенные к письму стихи, чем слова письма, весьма сдержанные, — Ю. К.]. Поэтому написала Вам вполне неофициально и, быть может, чересчур взволнованно с моим домашним адресом. И целью письма было хоть чем-то облегчить Вашу боль, удержать на краю, подать надежду. Может быть, Вы сейчас правы — «Вы неправильно истолковали мою беду», но тогда я исходила из своей беды и некоторых близких мне людей. Мы все задыхались от советской власти, не чаяли ее пережить, а если на эту тяжесть обрушивались и личные катастрофы, то отчаяние могло завести далеко [как это верно, как точно! — Ю. К.]. И слово, сказанное искренне и вовремя, спасало. Я через это проходила.

А дальше — Вы замолчали, я ничего не знала о Вас. И очень сердилась на себя, что не смогла найти самых нужных слов, чтобы помочь Вам. Это долго было моей сердечной болью, пока как-то в конце 1990х годов где-то (в газете? по радио? в журнале? — не помню) я встретила Ваше имя, а в скобках стояло: Англия. Значит, выплыли, слава Богу!

И вот через 33 года я получила слова благодарности за то, что, оказывается, мое тогдашнее письмо было для Вас «глотком ключевой воды в пустыне». Ради такого стоило жить, тем более, как сказал К. Чуковский, «в России надо жить долго, а то обязательно до чего-нибудь не доживешь».

Я тоже потеряла Виктора Васильевича [Афанасьева] из виду в 1990е годы, когда рухнула и Литконсультация, и издательство «Советский писатель», да и советская власть. Адрес и телефон В. В., которые значатся в справочнике Союза Писателей, тоже ничего не дали. Женский голос ответил мне по телефону: «В. В. теперь здесь не живет» [он, в некотором роде, тоже эмигрировал: ушёл в монахи, — Ю. К.]

Я же пока (дом мой 5этажный, его могут в любой момент снести) живу по старому адресу. В моем подъезде жили когда-то Андрей Сергеев [по моей догадке, её муж, — Ю. К.], Саша Пятигорский, Жора Владимов. Никого уже нет в живых, а если не будет дома, то и памятной доски им некуда будет повесить.

Я продолжаю работать — редактором в дайджесте «БИБЛИО-ГЛОБУС», который издает одноименный книжный магазин, самый крупный в России. Это журнал о книгах, и я среди книг, которые по-прежнему доставляют мне радость, они вообще лучшее лекарство от жизни и для жизни.

Как Вам в Англии? Когда моя дочь была маленькой, она считала, что Англия — «главная страна, потому что там королева». Я тоже считаю Англию главной страной, но не из-за королевы, а из-за литературы, как впрочем и Россию. Бываете ли Вы «в любезном отечестве»? Я в мае была в Вашем родном городе, на конференции, посвященной 70летию И. Бродского, делала доклад. И почему-то вспоминала Вас.

Если захотите ответить, можно и по электронной почте: ***@biblio-globus.ru

А если позвонить: +7-499-144-4621, это мой домашний телефон.

P.S. Еще раз спасибо за письмо-подарок, написали Вы его и отправили как раз в мой день рождения — 28.10.2010. Но почта у нас все так же неспешна, получила я письмо через месяц. Поэтому поздравляю Вас с Рождеством и Новым Годом! Желаю здоровья и радости.

Искренне Ваша,

Людмила Сергеева

[подпись]

Надо же! Это анекдотическое учреждение — Литконсультация — дотянуло до 1990-х и рухнуло «вместе с советской властью»! Но ведь оно и было одним из самых ярких воплощений и олицетворений этой власти, одной из самых выразительных и уродливых её физиономий. Власть возвела писательство в дело государственное — и тем убило его. Советская литература не дала ничего. Всё значительное в советский период сделано вопреки советской власти и советской литературе, в обход их, — но даже это значительное (спасибо близкому присутствию советской власти!), в своей совокупности тысячекратно превосходящее объёмом русскую литературу XIX века, тысячекратно же ей уступает в своём достоинстве и значении. Не может истинный писатель хоть как-нибудь сообразовываться в своём творчестве с государством, не то что подлаживаться под государство. Писатель — всегда самозванец, авантюрист, конкистадор при начале своего поприща, и он же — государь и государство в одном лице, когда вошёл в силу. Государство политическое ему по щиколотку. Перед его мечтой любая идеология не стоит ломаного гроша. Оттого-то и литература там богаче, где меньше в ней идеологии, где дальше она от государства. Англия потому «главная страна» по части литературы, что нет и не было страны, где бы государство меньше пыталось влиять на литературу. Франция потому уступает Англии в этой прихотливой области человеческой деятельности, — уступает при всем блеске, при всей мощи её языка, куда более правильного и пластичного, чем шепелявый темзинский диалект, — что в ней, во Франции, государство издавна устремило слишком внимательный взгляд на литературу. Вспомним: ведь и самая французская академия, этот сонм бессмертных (в наши дни унизившийся до принятия в свои ряды кинематографистов) была создана ради правильности французского языка. И ещё вспомним: де Голль устроил Полю Валери «государственные похороны»! Разве возможны государственные похороны поэта в Англии, будь он хоть десять раз Шекспиром?!

Занятно было бы знать, сколько лет — сколько десятилетий — просуществовала анекдотическая Литконсультация… Пофантазируем. Пусть эту контору учредили только после войны, скажем, в 1950 году. Как видно из порядковых номеров писем ко мне, таких писем отправляли из Москвы по городам и весям «необъятной родины моей» до двух тысяч в год. Это по части стихов, потому что, нельзя сомневаться, были там ещё отделы прозы, публицистики и чорт знает чего. Две тысячи на сорок — восемьдесят тысяч. Разделим из осторожности это число пополам (по два письма на соискателя рифмованных лавров), но тут же и умножим на два (присоединяем сочинителей романов и бытовых рассказов): выходит, что восемьдесят тысяч человек рвались сквозь огнь советских окопов в советскую субсидированную литературу! Иные и прорвались. А где литература? «В дореволюционное время в Туле и Тульской губернии жил только один писатель, — сообщало в 1960-е годы одно советское издание, — а теперь в одной только Туле двести писателей». Тот единственный дореволюционный писатель был — Лев Толстой.

А сколько редакторов и старших редакторов сидело в этом учреждении за работой причудливой и, как говорили в те времена в том месте, не пыльной (дающей, среди прочих благ, ещё и некоторый простор властолюбию, которым Сергеева так странно пренебрегала)? Здесь воображение мне отказывает. Не стану и гадать. Фантазия влечёт меня в другую сторону. Попробую стать на минуту адвокатом дьявола, а против меня самого — прокурором. Если бы я родился с серебряной ложкой во рту: был бы прописан «под сенью древнего Кремля» (в Совдепии эта была привилегия почище любых дипломов и званий); носил бы приличную для советского уха фамилию; жил бы в отдельной квартире и — один из ста тысяч по статистике — кормился бы любимым трудом, близким к моим интересам, — как бы повёл я себя по отношении к этой подлой власти и к подлой толпе моих «соотечественников»? Может, слился бы с ними, не стал бы бунтовать, не эмигрировал бы? Бог весть. Не отвечаю даже себе. Человек слаб. У Горация, Державина, Пушкина — и у тех рыльце в пушку… хотя, конечно, советской власти они не нюхали, русско-советской черни вообразить не могли. При одной мысли об отдельной ленинградской квартире у меня и сейчас ноги подкашиваются, хоть я и доживаю своё подданым её величества, в графстве Хартфордшир, в моём собственном доме, выплаченном моим (отнюдь не любимым) трудом без единой подачки со стороны, без единой копейки с бывшей родины. В те годы, в Ленинграде, не к столу будь помянут, я страстно хотел жить литературным трудом… не понимал, что подлинная писательская свобода не допускает этого… Но зато, спасибо Боратынскому (и библейским пророкам), понимал другое, более важное: невзгоды возбуждают мысль и нравственное чувство, а то и подталкивают руку к перу; писательство — компенсаторный рефлекс. Права Сергеева: «Вы со светлой печалью вспомните себя сегодняшнего и непременно найдёте, зачем Вам все эти мучения были посланы. А может, даже будете благодарить судьбу…» Так и вышло. Благославляю тот день, когда я уехал из России. Всё-таки отвечу адвокату дьявола, моему прокурору: никогда, ни на каких условиях я не смог бы жить в отвратительной, пусть и денежной, Москве, как не смог жить в отвратительном Ленинграде.

Девятнадцатого декабря 2010 года я ответил Сергеевой по электронной почте:

Дорогая Людмила Георгиевна,

громадное спасибо Вам за Ваше письмо, которое я получил только вчера. Оно шло восемнадцать дней. Во времена парусного флота письма доходили быстрее.

Чтобы закрыть тему 33-летней давности: Вы, пожалуй, всё-таки в основном правильно истолковали мою тогдашнюю беду. Как и Вы, я задыхался от советской власти (а сперва намеревался с нею ужиться), именно она довела меня до самоубийственных настроений; что же до «личной катастрофы», то ее не было — если не считать катастрофой нищету, полубездомность, отсутствие медицинской помощи, невозможность печататься и работать по специальности; всё это вытекало из советской власти.

Вот внешняя канва моей жизни: в 1984 году, после многих лет борьбы за выездные визы, мы эмигрировали; шесть лет прожили в Израиле (здоровье жены и дочери удалось поправить); с 1990 года живем в Лондоне, куда меня пригласила русская служба бибиси (о ней доброго слова не скажу). С бибисей меня вытолкали в 2002 году. Сейчас сижу на пособии, которое (кажется) обещает быть пожизненным. Я много публиковался, издал несколько книг стихов и прозы (не художественной), а в последнее время занимаюсь только своим прошлым — и вот в сентябре этого года нашел в Питере часть своего архива 1970-х с Вашими письмами. (Тем самым я ответил на один Ваш вопрос: «в любезном отечестве» бываю; или, может быть, бывал.) В Англии, в целом, нам хорошо, но и в Израиле было хорошо — только жена страдала от хамсинов, а я не нашел общего языка с тамошней русской литературой (только что в Денвере вышла у меня книжка воспоминаний об этом периоде). Правду сказать, в литературе я оказался неуживчив — а в те времена, когда мы с Вами переписывались, я был сама уступчивость… и как верил в русскую литературу!

Легко ли дались Вам 1990-е? Плотину прорвало, народное словотворчество вошло в свои права — но чем же оно обернулось! Сегодняшний язык московитов не кажется мне русским. Не говорю даже о словаре: интонация фразы испорчена, смысловое ударение в ней стало английским.

Как удивительно, что я написал Вам в самый день Вашего рождения! В телепатию не верю, мистику не ставлю ни в грош — и вот надо же такому случиться! Отчетливо помню, как мне хотелось в тот день Вас обнять.

Еще раз большое Вам спасибо за всё. Окажетесь в Англии, приезжайте, пожалуйста, в гости: должны же мы увидеться?!

Ваш Юра Колкер

Моя корреспондентка подписала своё последнее письмо не Л. Г. Сергеева, а Людмила Сергеева, то есть сделала шаг в сторону дружбы более тесной, — тем же отвечаю и я, подписавшись Юра, как вообще всегда просил называть меня всех, чьей дружбы я удостаивался или надеялся удостоиться. Мне запомнилось, что в моё время в моём окружении люди именовались либо по имени-отчеству, либо по имени уменьшительному, а полные имена без отчеств не употребляли.

Ответ от Сергеевой тоже пришёл электронный:

2010/12/24

Дорогой Юрий!

Отвечаю с опозданием — грипповала и не была на работе.

Я с Советской властью не собиралась уживаться с 1953 года, поэтому мне было легче, чем Вам [не скрою, меня эти слова задели. Разве моя готовность ужиться простиралась дальше таковой Людмилы Георгиевны? Она работала в насквозь идеологизированной организации, но сохраняла честность, служила русской культуре. Я собирался войти в «союз советских писателей» совершенно с той же программой, — Ю. К.]. Поэтому проработала более 20 лет в Литконсультации, где не нужно было врать никому, и могла писать все, что хотела. Вокруг многие друзья сидели [то есть находились в заключении, в ГУЛАГе… теперь это уже пояснять нужно, — Ю. К.].

1990е дались трудно: не было работы, еды, лекарств, но помогали друзья из Литвы, Польши, Германии, а еще надежда. В 2000 году все закончилось моим обширным инфарктом, а в 2001 году похоронила маму (она умерла со светлой головой на 98м году жизни).

Но, слава Богу, я все еще живу, работаю уже 10 лет в "БИБЛИО-ГЛОБУСе". Каждый год езжу отдыхать на месяц в Литву, в Палангу (люблю Балтику!), в Вильнюсе у меня много прекрасных друзей. Это для меня земля обетованная, я туда езжу уже 47 лет. Туда же мы позвали и Иосифа Бродского в 1966 году, которому там тоже было хорошо. Anna Domini ("Провинция справляет Рождество") он написал 2 января 1968 года в Паланге.

История наша не оставляет надежд, из всех реформ в России кое-что удалось лишь Екатерине Второй да Александру Второму, а все остальное шло и идет прахом. Но свобода все равно внутри нас, где бы и когда бы мы ни жили [разговоры о блоковской тайной свободе — черта загнанной в угол русской интеллигенции 1960-х и 1970-х; самооправдание обездоленных. Но Блок не понял Пушкина, и пора признать, что свобода не бывает тайной, она может быть только явной, — Ю. К.]. За русский язык не волнуйтесь, он переживает не первый сильный удар и всегда выходит живым из всех переплетов. Об этом хорошая книга известного лингвиста Максима Кронгауза "Русский язык на грани нервного срыва". Я общаюсь с теми, кто говорит на хорошем русском языке, в том числе, и мои друзья-литовцы. И читаю тех, кто владеет языком талантливо. Сейчас я читаю замечательную мемуарную прозу Вашего земляка Льва Лосева "Меандр". Я нашла в нем лучшего для себя собеседника, жаль, что не были знакомы при его жизни, а могли — через Иосифа.

В Вашей снежной и благополучной Англии я желаю Вам и Вашей семье здоровья и радости в Новом году!

PS Спасибо за приглашение в гости, но сил и денег пока хватает только на Литву, хотя во Франции, Италии и Германии я бывала. Англия пока остается мечтой.

Ваша ЛС

Я ответил на другой день — и ответ вышел чуть прохладнее, чем первые мои два письма 2010 года:

Дорогая Людмила Георгиевна, спасибо за отклик и рассказ о Вашей жизни. Надеюсь, Ваш грипп позади.

Вы пишете: «История наша не оставляет надежд… За русский язык не волнуйтесь…». По первому пункту я бы и согласился с Вами, если б сегодняшнюю вашу страну мог признать Россией. На реформу Петра Россия ответила Пушкиным, а Московия — большевизмом. Московия взяла верх над Россией. Прав Волошин: Россия не в шутку, а всерьез кончилась в 1917 (началась же в 1698 году). Что до порчи языка, то, не мне Вам говорить, на эту порчу находим сетования в клинописных табличках Ашшурбанипала, потом у Тацита… Всегда жаловались. Однако ж с языком карамзинистов, в котором заключена вся подлинная слава России, придется проститься; он уже непонятен молодым.

Вы упоминаете Бродского и Лосева. Как раз на днях я привел в порядок свою переписку с Лосевым 1980-х годов, оборвавшуюся в связи с моей статьей о Бродском: если будет время и желание, бросьте на нее взгляд:

http://yuri-kolker-up-to-date.narod.ru/selected/Losev.htm

Мне было бы интересно услышать Ваше мнение. Портрет Лосева эта переписка дополняет.

С наступающим Вас! Желаю Вам и всем, кто Вам дорог, всего самого лучшего.

Ваш ЮК

Я неправ, когда поправляю Сергееву: нельзя говорить о «реформе Петра» — и ведь я давно это понял; что со мной случилось?! Видно, спешил — и был задет похвалой воспоминаниям Лосева. Права Сергеева: реформаторами были Екатерина Вторая и Александр Второй. Петр, не случайно не названный, — не реформатор, а революционер; отец отечества. До него России не было, была Московия, как её и называли тогда во всем мире.

Сергеева ответила не сразу, потому что заглянула в мои сочинения.

2010/12/29

Дорогой Юрий!

У нас есть с Вами линии пересечения в литературе: я тоже люблю Герцена и Ходасевича (его "Европейскую ночь" читала в машинописи и восхищалась ею еще в начале 60х), как и Вы, не люблю Тургенева и Солженицына. И хотя мнения Льва Лосева о Прусте и "Школе для дураков" Саши Соколова я не разделяю, все-таки Лосев мне эстетически ближе, чем Вы, уж простите за откровенность. И с Валентиной Полухиной мы нашли общий язык при знакомстве. Впрочем, мы все трое принадлежим к одному поколению, Вы — значительно моложе. Ни в чем переубеждать Вас или спорить с Вами не стану, это занятие бесполезное для нас обоих и небезвредное для моего сердца. Спасибо за переписку [с Лосевым, — Ю. К.]. Она действительно многое прояснила для меня, об отце Льва я тоже знала немного. Надеюсь, я не обидела Вас. Я просто обозначила позиции.

Как ни назови мою страну, легче от этого жить в ней не становится. Но тут мой язык, мои друзья (хотя за границей их тоже немало), "отеческие гробы" и уйду я в эту землю. Хорошо, что Вы печатаетесь, хотите писать. Я за Вас искренне рада. Желаю Вашей семье и Вам всех благ в Новом году.

Ваша

ЛГ Сергеева

Снизился, как видно из этого письма, вслед за моим тоном и тон Сергеевой… Видно и то, что Людмила Георгиевна, по присланной ссылке, прочла в сети мою переписку с Лосевым, а за нею — там есть внутренние ссылки — мою статью о Бродском и мою статью о Владимире Лифшице, отце Лосева. Прочла — и не согласилась со мною в чём-то важном. Лосев оказался Сергеевой «эстетически ближе», чем я, — но это, конечно, не только о Лосеве сказано, а ещё и о Бродском, и едва ли не в первую очередь о Бродском в связи с моею статьёй о нём. Сергеева восхищалась Бродским уже в 1960-е, я не восхищался им никогда, — этого она не могла не услышать; это разом отдалило нас.

Эстетические расхождения между честными думающими людьми — святое дело, за это скорее руку пожмёшь, чем упрекнёшь. Но правда и то, что я, конечно, хотел бы оказаться «эстетически ближе» к моей корреспондентке Людмиле Георгиевне (как и вообще ко всем и каждому на этом свете, потому что душа сочинителя жаждет именно близости), чем чужеватые мне Лосев и Бродский, — не скрываю этого: хотел бы; и огорчился, увидав из письма, что вышло иначе, — как и она, нельзя сомневаться, огорчилась при чтении моих сочинений. При этом в главном мы с Сергеевой были и остались единомышленниками. Не в Евтушенке или Ахмадулиной увидела она поэта в 1960-е годы, не к ним, а к Бродскому, пронесла любовь через десятилетия, — слава богу, что так; мы по одну сторону главного барьера! Никогда я не сомневался в подлинности Бродского, а любви не прикажешь. Даже Лосев, несмотря на его вассальное подчинение Бродскому и престранный интерес к Солженицыну (наша эпистолярная размолвка с Лосевым и его не безусловно корректный поступок с моей рукописью в 1987 году тут в счёт не идут), несмотря даже на его рифму «настрадалась–Нострадамус» и его излишнюю гибкость (название Меандр, при всём сонме вызываемых им ассоциаций, неудачно потому, что как ни поверни, а и представление о змее оно тоже непременно вызывает), — и тот мне несопоставимо ближе всех выкормышей субсидированной литературы, ближе большинства писателей моего времени; ближе и умом, и совестью, и эстетикой.

И на все сто процентов права Людмила Георгиевна, когда причиной нашей с нею эстетической неблизости выставляет принадлежность к разным поколениям. Были времена, когда принадлежность к языковой среде и национальная лояльность, принадлежность к общественному слою и кровное родство определяли в главном человеческую близость, — настали времена (может быть, в 1968 году настали), когда принадлежность к поколению, к возрастному слою задвинула все эти старые представления в дальний угол. Поколение стало народом, социальным классом, семьёй. Людям первой русской эмиграции, кто любил песни Вертинского, казались дикарями люди третьей эмиграции, те, кто любил песни Высоцкого. С тех пор экспоненциальная кривая развития цивилизации пошла ещё круче, и сегодня трудно вообразить городскую семью, где у внуков, с одной стороны, и дедушек с бабушками, с другой, есть общие интересы, представления, ценности… Вот парадокс: чем больше людей на свете, тем больше человек одинок…

Всё это так. Не померкло для меня никогда мною не виданное, только воображаемое, лицо Людмилы Георгиевны Сергеевой, лишь взаимного тепла между нами стало меньше, — благодарность же к ней за письмо 1977 года была и осталась такова, что тут и охлаждения не могло случиться… Но, конечно, упоминание Полухиной изменило дело. Поколение поколением, сказал я себе, а друзей и в поколении нужно выбирать осмотрительнее.

Я ответил Сергеевой по электронной почте 29 декабря 2010 года:

Дорогая Людмила Георгиевная, спасибо за письмо. И за откровенность тоже спасибо: что же тут прощать? — прощать можно неоткровенность. Насчет Лосева и других писателей — разумеется, мы спорить не станем. Изумило меня то, что Вы "нашли общий язык с Полухиной". Всё-таки первое, что нельзя о ней не сказать, это что она глупа и бескультурна. Задавшись целью, трудно найти человека, до такой степени не понимающего стихов… Если, однако, всю правду говорить, то я тоже не сразу ее раскусил, но в 1980-90-е годы я уж в очень стесненных обстоятельствах находился…

Еще раз — с Новым годом Вас.

Ваш Юра

Понятно, что продолжать эту переписку не было никакой возможности ни для Сергеевой, ни для меня. В следующий день её рождения, 28 октября 2011 года, я полдня проходил из угла в угол — и всё-таки не написал ей поздравления.

Что же вышло? каков урок, вынесенный мною из всего этого многолетнего переживания, урок для меня («для себя», как теперь говорят)? А вот каков: не стоит пытаться возрождать давнюю несостоявшуюся дружбу. Если дружба не состоялась, она не могла состояться. И чувство благодарности, самое искреннее, самое горячее и животворное, не должно всё-таки затмевать белого света и здравого смысла, даже если прошлое стало твоим настоящим.

«Возлюбленную к жизни не вернёшь…»

23 августа 2015,

Боремвуд, Хартфордшир;

помещено в сеть 27 августа 2015