Меня спрашивают: как можно было общаться с Полухиной? как можно было брать ее всерьёз, довериться ей хоть на крохотную секунду? — На это отвечаю: время было другое. Что очевидно во втором десятилетии XXI века, не было очевидно в 1980-е годы.

Да и мы были другие. Tempora mutantur et nos mutamur in illis. На многое приходилось закрывать глаза во имя главного. Время (во всяком случае, для меня, недавнего эмигранта; я вырвался из Совдепии в 1984 году) было проникнуто верой в русскую культуру, в будущую Россию, которая непременно ведь станет продолжением России пушкинской. Эта вера подразумевала объединение всех сил, способных противостоять большевистскому помрачению; подсказывала примирительное отношению к самым жалким представителям нравственного сопротивления. Каждому, кто служит будущему (никто ведь и в кошмарном сне не мог вообразить себе Россию 2014 года!), в 1987 году хотелось протянуть руку — и уступить в мелочах, в том, в чём можно уступить, не поступаясь совестью. Полухина неумна, необразованна, не понимает стихов? Ничего, потерпим! Она ведь Бродскому свои усилия отдаёт, а не Ахмадулиной. Бродский не во всём замечателен? не выдерживает сравнения с Пушкиным, с Блоком? Но ведь он поэт настоящий, не эстрадный кривляка, не приспособленец из субсидированной литературы. Всё в сравнении познаётся! Рядом с мелкими советскими фрондёрами-рифмачами он именно колоссален (это слово я употребляю в одном из приведённых здесь писем) — потому что несомненен, подлинен, что уже чудо в нашей пустыне. А что Бродский в контексте мировой поэзии и русской поэзии XIX века не колоссален, это вдумчивый читатель и сам знает, и в моей статье о Бродском прочтёт, статью же не кто-нибудь мне заказал, а та самая университетская дама Полухина. Разве с ее стороны это не благородный шаг, не примирительный жест в духе нашего общего служения? Ведь она знает, что я Бродским не восхищаюсь, и, однако ж, хочет услышать и обнародовать в своём учёном сборнике моё мнение. Она служит России!

Простая мысль, что человек глупый и необразованный не бывает благороден, что к истине он равнодушен, а служит всегда только себе, не шла в ту пору мне в голову, — ей мешали вера, надежда и любовь.

Ю. К.

10 июня 2014,

Duisburg, Nordrhein-Westfalen

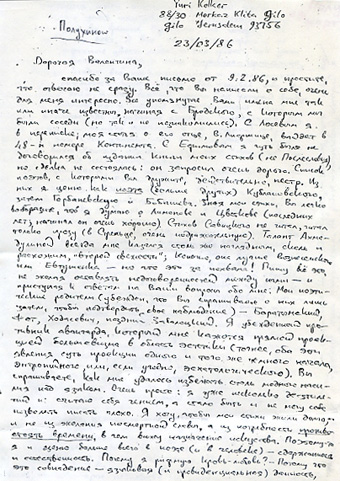

Yuri Kolker

88/30 Merkaz Klita Gilo

Gilo Jerusalem 93756

23/03/86

[Валентине Полухиной

University of Keele

Department of Modern Languages

Staffordshire ST5 5BG]

Дорогая Валентина,

спасибо за Ваше письмо от 9.2.86, и простите, что отвечаю не сразу. Всё, что Вы написали о себе, очень для меня интересно. Все упомянутые Вами имена мне так или иначе известны, начиная с Бродского, с которым мы были соседи (но так и не познакомились). С Лосевым я в переписке; моя статья о его отце, В. Лифшице, выйдет в 48-м номере Континента. С Ефимовым я чуть было не договорился об издании книги моих стихов (не Послесловия), но сделка не состоялась: он запросил очень дорого. Список поэтов, с которыми Вы дружите, действительно, пестр. Из них я ценю как поэта (больше других) Кублановского, затем Горбаневскую и Бобышева. Зная мои стихи, Вы легко вообразите, что́ я думаю о Лимонове и Цветкове (последних лет; начинал он очень хорошо). Стихов Савицкого не читал, читал только прозу (в Стрельце, очень подражательную). Талант Ахмадулиной всегда мне казался столь же наглядным, сколь и расхожим, «второй свежести»; конечно, она лучше Вознесенского или Евтушенка [sic] — но что это за похвала! Пишу всё это, не желая оставлять недоговоренностей между нами — и приступая к ответам на Ваши вопросы обо мне. Мои поэтические родители (убежден, что Вы спрашиваете о них лишь затем, чтобы подтвердить свое наблюдение) — Боратынский, Фет, Ходасевич, поздний Заболоцкий. Я убежденный противник авангарда, который мне кажется прямой проекцией большевизма в область эстетики (точнее, оба эти явления суть проекции одного и того же темного начала, энтропийного, или, если угодно, эсхатологического). Вы спрашиваете, как мне удалось избежать столь модного насилия над языком. Очень просто: я уже несколько десятилетий не считаю себя гением, а стало быть и не могу себе позволить писать плохо. Я хочу, чтобы мои стихи жили долго, — и не из желания посмертной славы, а из потребности противостоять времени, в чем вижу назначение искусства. Потому-то я и ценю больше всего в поэте (и в человеке) — сдержанность и естественность. Почему я рифмую кровь–любовь? — Потому что это совпадение — языковая (и провиденциальная) данность, и она останется, пока останется русский язык. Рифмой нужно уметь пользоваться. Кровь-любовь было труизмом уже во времена Пушкина, не говоря об эпохе серебряного века.

А вот остаточная рифма — не более чем «тафтяные цветы моды» [Боратынский], и она уйдет, как ушли чудовищные порождения 1960-х типа чирикала-чернильница [Соснора], как вообще уходит всё приблизительное и сиюминутное. И я буду рифмовать кровь-любовь, век-человек, etc., до конца своих дней, и без всякой иронии (на которой вообще далеко не уедешь), но с полной ответственностью перед родным языком, где поработало столько геростратов. Для меня рифма — голубка ковчега, а не хищный птеродактиль, она (как заметил мой великий учитель) «мири́т» поэта «с божественным порывом», она одна «признаёт его мечты», — и над ней иронизировать?

А вот остаточная рифма — не более чем «тафтяные цветы моды» [Боратынский], и она уйдет, как ушли чудовищные порождения 1960-х типа чирикала-чернильница [Соснора], как вообще уходит всё приблизительное и сиюминутное. И я буду рифмовать кровь-любовь, век-человек, etc., до конца своих дней, и без всякой иронии (на которой вообще далеко не уедешь), но с полной ответственностью перед родным языком, где поработало столько геростратов. Для меня рифма — голубка ковчега, а не хищный птеродактиль, она (как заметил мой великий учитель) «мири́т» поэта «с божественным порывом», она одна «признаёт его мечты», — и над ней иронизировать?

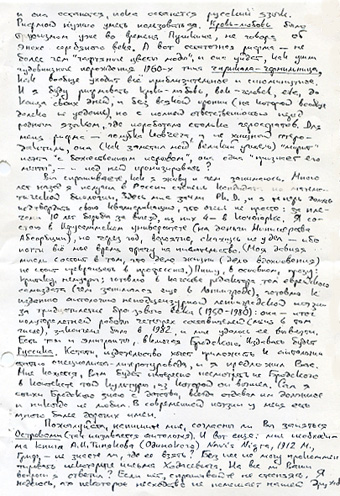

Вы спрашиваете, как я живу и чем занимаюсь. Много лет назад я получил в России степень кандидата по математической биологии. Здесь [в Израиле] мне зачли Ph. D., и я теперь должен подтвердить свою квалификацию, что очень не просто: за плечами 10 лет борьбы за выезд, из них 4 — в кочегарке. Я состою в Иерусалимском университете (на деньги Министерства Абсорбции), но через год, вероятно, окажусь не у дел — ибо почти всё мое время трачу на писательство. (Моя давняя мысль состоит в том, что дело жизни (дело вдохновения) не сто́ит превращать в профессию.) Пишу, в основном, прозу: критику, мемуары; готовлю в качестве редактора том еврейского самиздата (чем занимался еще в Ленинграде), готовлю к изданию антологию неподцензурной ленинградской поэзии за тридцатилетие бронзового века (1950-1980): она — итог полуторалетней работы четырех составителей (меня в том числе), закончена была в 1982, и мне удалось ее вывезти. Есть там и эмигранты, включая Бродского. Издавать будет Руссика [издание не осуществилось]. Кстати, издательство хочет приложить к антологии статью специалиста-литературоведа, и я предложил Вас. Мне кажется, Вам будет интересно посмотреть на Бродского в контексте той культуры, из которой он вышел. Сам я стихи Бродского знаю с детства, всегда отдавал им должное и никогда не любил. В современной поэзии у меня есть много более дорогих имен.

Пожалуйста, напишите мне, согласны ли Вы заняться Островами (так называется антология). И вот еще: мне необходима книга А. И. Тинякова (Одинокого) Navis Nigra, 1912 М., Гриф, — не знаете ли, где ее взять? Без нее не могу прокомментировать некоторые письма Ходасевича. На все ли Ваши вопросы я ответил? Если нет, спрашивайте не стесняясь. Я надеюсь, что некоторое несходство не помешает нашей дружбе.

Вы спрашиваете, как я адаптируюсь, — неплохо, хотя пока всё протекает очень напряженно. На работе — английский, который я знаю посредственно, и полузабытая мною область науки, которую заставляю себя любить (ибо писательством не прокормишься: у меня тяжело больная жена и дочь 12 лет). Иврит дается тяжело (на днях мне исполнилось 40). Русскоязычные писатели (которых здесь тьма) приняли меня настороженно. В июне будет 2 года, как я выехал — и успел я за эти годы сделать много меньше, чем надеялся.

Пожалуйста, пишите мне домой, а Ваш адрес напишите как можно более отчетливо: я не уверен, что воспроизвожу его верно. Ю.К.

|

[Yuri Kolker 88/30 Merkaz Klita Gilo, Jerusalem 93756, Israel] |

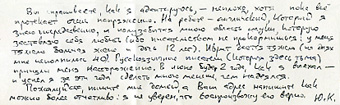

19/06/86

[Валентине Полухиной

University of Keele

Department of Modern Languages

Staffordshire ST5 5BG]

Дорогая Валентина,

стыжусь, что не ответил Вам сразу на Ваше письмо от 9.04.86. Ваше предложение высказаться о недостатках Бродского вызвало у меня такой прилив копивших годами мыслей и чувств (не только отрицательных), что я ненадолго захлебнулся. Потом, отдышавшись, я был захвачен другим потоком — морем житейским Козьмы Пруткова, а теперь вижу, что ответить детально и серьезно, как хотелось бы и как предмет того заслуживает, не сумею: все силы уходят на struggle for existence. Отвечаю кое-как, конспективно. Прежде всего, Бродский не вполне удовлетворяет моему главному (и в искусстве, и в жизни) критерию: критерию естественности. Если, условно, отделить в его творчестве вдохновение от мастерства, — то окажется, что естественности ему не хватает и тут, и там. Мастерство я люблю полностью спрятанное, до того даже, чтобы читатель по временам забывал, что перед ним условный язык. Малейшее выпячивание меня коробит. А у Бродского, Вы должны признать, имеются трюки и фигуры высшего пилотажа, рассчитанные на публику — и находящие отзыв у людей в основном праздных; время и силы читателя он не экономит. Почти то же и с вдохновением. Оно у Бродского, нет сомнения, очень высокой пробы, — но я никогда вполне не доверюсь автору, который меня слегка презирает. Читатель ведь не глупее писателя, и презирать его не за что. Поза поэта, в которую Бродский то и дело становится, лишь мешает ему, — и так всегда в наше время с этой позой. Коллизия поэта и толпы не то что исчерпана — она изменилась до неузнаваемости. Бродский решает ее ребячески: на романтический лад. Одно из принятых им средств решения — грубость. Это мое второе возражение против его манеры. Грубость он отождествляет с силой, а мы знаем, что в русской поэзии это пошло́ от авангарда (если копнуть глубже — от романтизма), т. е. с литературной периферии. Грубость у Бродского — не только от ложно понятой силы и презрения к читателю, но и от неразборчивости. Его poésie maternelle не находит у меня никакого внутреннего оправдания. Она — служение языческому идолу, т. н. духу времени; в этом он мелок.

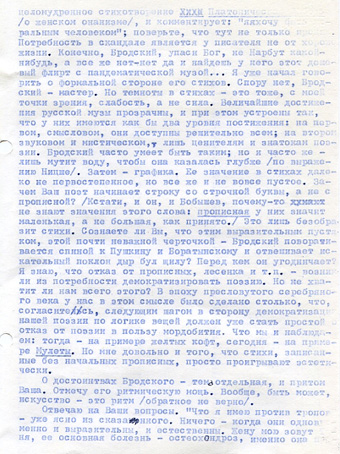

Вы ведь не думаете, я надеюсь, вслед за каким-нибудь Ю. Милославским, что талант измеряется смелостью, с которой писатель обнажает негативные или интимные стороны жизни? Пушкин не включает в свою первую книгу стихов изумительное по прелести и вполне целомудренное стихотворение Платоническая любовь (о женском онанизме), и комментирует: «я хочу быть моральным человеком»; поверьте, что тут не только ирония. Потребность в скандале является у писателя не от хорошей жизни. Конечно, Бродский, упаси Бог, не Нарбут какой-нибудь, а все же нет-нет да и найдешь у него этот дешевый флирт с пандемической музой… Я уже начал говорить о формальной стороне его стихов. Спору нет, Бродский — мастер. Но темноты в стихах — это тоже, с моей точки зрения, слабость, а не сила. Величайшие достижения русской музы прозрачны, и при этом устроены так, что у них имеются как бы два уровня постижения: на первом, смысловом, они доступны решительно всем; на втором, звуковом и мистическом, — лишь ценителям и знатокам поэзии. Бродский часто умеет быть таким; но и часто же — лишь мутит воду, чтобы она казалась глубже (по выражению Ницше). Затем — графика. Ее значение в стихах далеко не первостепенное, но все же и не вовсе пустое. Зачем Ваш поэт начинает строку со строчной буквы, а не с прописной? (Кстати, и он, и Бобышев, почему-то не знают значения этого слова: прописная у них значит маленькая, а не большая, как принято.) Это лишь обезображивает стихи. Сознаете ли Вы, что этим выразительным поступком, этой почти неважной черточкой — Бродский поворачивается спиной к Пушкину и Боратынскому и отвешивает искательный поклон дыр-бул-щилу? Перед кем он угодничает? Я знаю, что отказ от прописных, лесенка и т. п. — возникли из потребности демократизировать поэзию. Но не хватит ли нам всего этого? В эпоху пресловутого серебряного века у нас в этом смысле было сделано столько, что, согласитесь, следующим шагом в сторону демократизации нашей поэзии по логике вещей должен стать простой отказ от поэзии в пользу мордобития. Что мы и наблюдаем: тогда — на примере желтых кофт, сегодня — на примере Мулеты [какой-то альманах той поры]. Но мне довольно и того, что стихи, записанные без начальных прописных, просто проигрывают эстетически.

Вы ведь не думаете, я надеюсь, вслед за каким-нибудь Ю. Милославским, что талант измеряется смелостью, с которой писатель обнажает негативные или интимные стороны жизни? Пушкин не включает в свою первую книгу стихов изумительное по прелести и вполне целомудренное стихотворение Платоническая любовь (о женском онанизме), и комментирует: «я хочу быть моральным человеком»; поверьте, что тут не только ирония. Потребность в скандале является у писателя не от хорошей жизни. Конечно, Бродский, упаси Бог, не Нарбут какой-нибудь, а все же нет-нет да и найдешь у него этот дешевый флирт с пандемической музой… Я уже начал говорить о формальной стороне его стихов. Спору нет, Бродский — мастер. Но темноты в стихах — это тоже, с моей точки зрения, слабость, а не сила. Величайшие достижения русской музы прозрачны, и при этом устроены так, что у них имеются как бы два уровня постижения: на первом, смысловом, они доступны решительно всем; на втором, звуковом и мистическом, — лишь ценителям и знатокам поэзии. Бродский часто умеет быть таким; но и часто же — лишь мутит воду, чтобы она казалась глубже (по выражению Ницше). Затем — графика. Ее значение в стихах далеко не первостепенное, но все же и не вовсе пустое. Зачем Ваш поэт начинает строку со строчной буквы, а не с прописной? (Кстати, и он, и Бобышев, почему-то не знают значения этого слова: прописная у них значит маленькая, а не большая, как принято.) Это лишь обезображивает стихи. Сознаете ли Вы, что этим выразительным поступком, этой почти неважной черточкой — Бродский поворачивается спиной к Пушкину и Боратынскому и отвешивает искательный поклон дыр-бул-щилу? Перед кем он угодничает? Я знаю, что отказ от прописных, лесенка и т. п. — возникли из потребности демократизировать поэзию. Но не хватит ли нам всего этого? В эпоху пресловутого серебряного века у нас в этом смысле было сделано столько, что, согласитесь, следующим шагом в сторону демократизации нашей поэзии по логике вещей должен стать простой отказ от поэзии в пользу мордобития. Что мы и наблюдаем: тогда — на примере желтых кофт, сегодня — на примере Мулеты [какой-то альманах той поры]. Но мне довольно и того, что стихи, записанные без начальных прописных, просто проигрывают эстетически.

О достоинствах Бродского — тема отдельная, и притом Ваша. Отмечу его ритмическую мощь. Вообще, быть может, искусство — это ритм (обратное не верно).

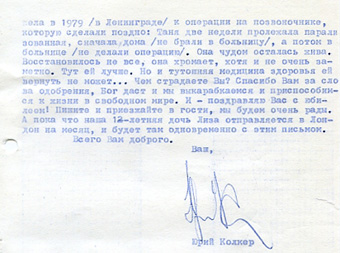

Отвечаю на Ваши вопросы. «Что я имею против тропов» — уже ясно из сказанного. Ничего — когда они одновременно и выразительны, и естественны. Жену мою зовут Таня, ее основная болезнь — остеохондроз, именно она привела в 1979 (в Ленинграде) к операции на позвоночнике, которую сделали поздно: Таня две недели пролежала парализованная, сначала дома (не брали в больницу), а потом в больнице (не делали операцию). Она чудом осталась жива. Восстановилось не все, она хромает, хоть и не очень заметно. Тут ей лучше. Но и тутошняя медицина здоровья ей вернуть не может… Чем страдаете Вы? Спасибо Вам за слова одобрения, Бог даст, мы выкарабкаемся и приспособимся к жизни в свободном мире. И — поздравляю Вас с юбилеем! Пишите и приезжайте в гости, мы будем очень рады. А пока что наша 12-летняя дочь Лиза отправляется в Лондон на месяц, и будет там одновременно с этим письмом.

Всего Вам доброго.

Ваш,

Юрий Колкер

36/4 Ha-Arba'a St

Pisgat Ze'ev, Jerusalem, Israel

[≈25 октября 1987]

[Валентине Полухиной

University of Keele

Department of Modern Languages

Staffordshire ST5 5BG]

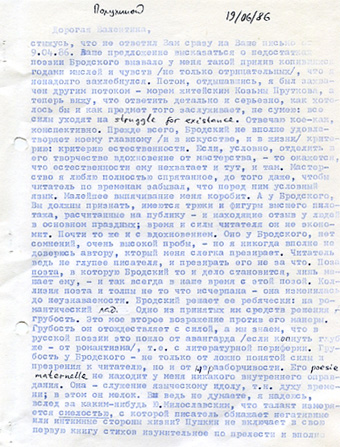

Дорогая Валентина,

прежде всего, поздравляю Вас с громадным успехом Бродского [21 октября 1987 было объявлено о присуждении ему нобелевской премии]. Я рад этой премии не меньше Вашего: это успех всей нашей культуры, он бросает отсвет и на бедного зоила из литературной провинции, решающегося не принимать нравственно-эстетической системы лауреата. Премия давно подразумевалась. Огорчит она разве лишь Кривулина, тоже многие годы работавшего в этом направлении, но теперь свой шанс потерявшего. Говоря всерьез, Бродский — единственный из современных русских поэтов, кто мог по праву рассчитывать на такую награду.

Письма Ваши я получил поздно: виновата бесконечная череда еврейских праздников, общая тутошняя безалаберность — и моя болезнь, так некстати совпавшая с переездом на новую квартиру. Отвечаю сначала на письмо от 26.09.87.

Во-первых, Вы едва ли правы, говоря, что я выбрал для критики слабые стихи [речь идет о моей статье о Бродском, заказанной Полухиной для ее литературоведческого сборника и отосланной ей 14 сентября 1987 года]: как раз наоборот, в каждом временном периоде я старался выбрать именно те стихи, которые мне нравятся, с моей точки зрения в целом — хороши. Не моя вина, что и в них я нахожу вещи, для меня неприемлемые. То же и с выхватыванием из контекста. Любые стихи страдают от расчленения, любой анализ — вивисекция; но хорошо написанные стихи страдают при этом меньше, чем написанные кое-как. Решитесь ли Вы утверждать, что я где-либо недобросовестен, открыто подтасовываю, жульничаю? Да и контекст учтён. Я даю определение моему пониманию этого контекста, поминутно оговариваясь, всячески подчёркивая мою готовность поставить рядом с моим пониманием — другое, альтернативное. Большинство высказанных мною мыслей не имеют претензии выглядеть доказательными. Уже в преамбуле я говорю, что я всего лишь пристрастный критик, а не исследователь. Вы же, прочтя: «эти неточности (если признать их таковыми) не носят у Бродского сколько-нибудь систематического характера», подробно, с помощью подсчётов опровергаете мое мимолётное и в принципе недоказуемое впечатление. Что касается контекста, то мой читатель видит: с моей точки зрения Бродский колоссален, но не великодушен. Перед колоссом стоит знак минус. Это и есть мировоззренческая посылка. Она — часть другой, тоже намеченной в статье. Из двух первых мировых универсалий, добра и зла, Бродский (в моей системе отсчёта) обращен лицом преимущественно ко второй. Он, при всех необходимых оговорках, должен быть отнесен (и сам себя относит) к авангардизму, который (с моей точки зрения) есть проекция этой самой универсалии в плоскость эстетическую, тогда как тоталитаризм, близнец авангардизма, есть проекция мирового зла в плоскость политическую. Человечество (кажется) намерено избавиться от обеих самоубийственных тенденций, и когда вскоре (на рубеже веков: Бог даст, доживем) подлинный интерес к поэзии возобновится, этот интерес (как я думаю) будет строиться на отталкивании от авангарда, на тяге к непосредственно явленным добру и красоте. Одевать штаны через голову надоест. Будет синтезирована новая простота и открытость. Я верю, что это произойдет, и потому совершенно спокоен за судьбу моей оценки Бродского.

Вы не совсем внимательно прочли секцию Разжижение текста [моей статьи о Бродском]. Акцент в ней сделан на проглатываемый звук (жизЫнь), только этот момент для меня по-настоящему и важен — и он бесспорен, остальное — сопутствует ему. Потому и мои слова о них лишены доказательности. Вся моя аргументация построена лишь на моем чувстве слова, которому Вы с полным правом можете противопоставить Ваше. Мне хочется слышать -ье там, где Вы (и Бродский) слышите -ие: возразить тут нечего. Есть два мнения, две оценки, основанные на интуиции. Вы думаете, что языковой тенденции нужно покориться, я считаю, что ей достойнее противостоять. Кто может запретить мне считать эту тенденцию — профанацией? Но зато и можно, и совсем нетрудно запретить мне высказать мою точку зрения. Такой запрет был бы только последователен с точки зрения торжествующего авангардизма, составившего в зарубежье литературный истеблишмент: этот запрет лишь подтвердил бы тоталитарную природу авангардизма. [Заказанную Полухиной статью о Бродском мне, действительно, долго не удавалось напечатать; в итоге статья появилась в 1991 году, в №162 журнала Грани (Франкфурт-на-Майне).]

Ваше письмо от 12.10.87 пришло вместе с отзывом и письмом Лосева. Его реакция (как Вы отмечаете, мною предугаданная) вполне понятна: это типичная охранительная реакция. Под угрозой оказался его душевный (конечно, не материальный — но кто знает, не прошла ли в подсознании мысль и о нем?) комфорт, любовно созидавшийся многие годы. Комфорт, замечу, Лосевым вполне заслуженный: этот умный, талантливый и превосходно образованный человек заплатил за него кровью и пóтом. Но в чем-то главном Лосев всё же держит нос по ветру. Он делает только верные ставки. И если его любовь к Бродскому искрення вне всякого сомнения, то его интерес к другому нобелевскому лауреату кажется мне не столь бескорыстным. Впрочем, это отдельный вопрос.

Ни из письма Лосева, ни из Ваших писем я не сумел вывести, будет ли помещена моя статья в сборнике, для которого писалась. На тот случай, если будет, прилагаю план ее сокращения. Обращаю Ваше внимание на следующее: достаточным и безукоризненным поводом отклонить ее могут служить а) опоздание с представлением и б) превышение объема на 0.34 страницы (исходя из 29 строк на страницу при double space type). Несколько зная меня, Вы, конечно, не заподозрите, что отклонение моей работы будет мною использовано в качестве повода для публичного скандала. Более того: я не верил, что статью Вы напечатаете, — даже когда принимался за нее. Я прекрасно понял Вашу мысль: подталкивая меня к этой работе, Вы надеялись, что человек неглупый и не бездарный, принявшись за Бродского, не сможет не увлечься им — и в итоге напишет нечто отличное от того, что он писал в частных письмах. Мысль Ваша была благородна, но не безукоризненна: я пишу стихи дольше, чем Бродский, читаю и думаю о них не меньше его, и мои взгляды, сложившиеся не вчера, не могли измениться вдруг. Поэтому не корите себя: я хоть и не собирался приводить в систему свои давние мысли о Бродском, но ни в коей мере не жалею о проделанной работе (жалею лишь о том, что сказал далеко не всё, и многое мог бы сказать лучше, будь обстановка хоть в малейшей степени более благоприятна).

Приезжайте в гости. Теперь у нас квартира (первая и в моей, и в таниной жизни), где Вы могли бы остановиться.

Ваш

Ю. Колкер

Следующее письмо нуждается в пояснениях.

В начале 1993 года Полухина предложила мне прочесть рукопись, составленную ею из ею же взятых интервью о Бродском, и высказаться о прочитанном. Позже, когда эта рукопись вышла отдельной книгой,

я напечатал мои замечания на нее в питерском журнале

YuriKolker

58 Milton Drive

Borehamwood

Herts WD6 2BB

10th March 1993

Ни одно доброе дело, сударыня, не остается безнаказанным, — оттого-то, пытаясь удержать Вас от ложного шага, я и нарвался на грубость. Что ж, тем лучше: мне это дает возможность говорить без обиняков, не тратясь на дружескую деликатность, — и сложить с себя всякую вину за то, что я не помешал Вам окончательно погубить Вашу и без того неблестящую репутацию. Ваша, с позволения сказать, книга плоха по совести, а не потому, что я не люблю Бродского. Прежде всего, это не книга. На 80 процентов она пуста: заполнена междометиями. Непросеянная сумятица устной речи имеет ценность в романе или, быть может, в психопатических тестах, но никак не в литературоведческом труде. Затем, все, что в сборнике написано Вами, начиная с предисловия, полно ошибок и неточностей, мало того, написано невозможным для культурного человека языком. Вам, попросту говоря, необходим редактор, знающий по-русски и обладающий литературным вкусом, — иначе у Вас на каждой странице будет попадаться по Гиппокрену (ошибка характерная, показывающая, что русской поэзии Вы не прочли), да еще с галантерейными пояснениями. А это, между прочим, и на репутацию Бродского бросит весьма своеобразную тень.

Что же касается самого Бродского, то все, что я думаю о нем, я сказал в моей статье в Гранях, другого — никому не говорил, и Вам не следовало бы передергивать. Такой подход только подчеркивает Ваше равнодушие к истине и совести. Я не «не выношу Бродского»: он мне всего лишь неинтересен как поэт (но интересен как психологический феномен: как второй в русской культуре — после Тихонова — набоб от поэзии). Не выношу же я идолопоклонства, в особенности тогда, когда оно становится бизнесом — и сопровождается невежливостью. Так что не трудитесь отвечать на это мое письмо, не справляйтесь впредь о моих житейских трудностях и не поздравляйте меня с новогодними праздниками. Дружба, не предполагающая добросовестности, не имеет для меня никакой цены.

1987, Иерусалим;

1993, Лондон;

помещено в сеть 19 августа 2010