…ты права: Эпштейнов много, но для меня существует только один: Леопольд Эпштейн, замечательный поэт. Да-да: тот самый, которого балтиморский журнал Вестник при жизни Бродского провозгласил лучшим поэтом эмиграции. Мы с Эпштейном давно в размолвке, а некогда дружили; я любил его, как немногих. Причины размолвки можно обсуждать, а можно не обсуждать. Возраст и другие внешние обстоятельства делают своё дело. Мы с ним давно живём в разных странах, наши судьбы сложились непохожим образом. Мы прекращаем общаться в очень трудное для меня время, когда мне было не до дружбы, даже не до стихов… Я ведь рассказывал тебе о нём? Блестящий юноша, родом из Винницы, выпускник московского мех-мата, жил после окончания МГУ в Новочеркасске, откуда в 1991 году и был выгнан добрыми дядями за границу; поселился в Бостоне; жена его перенесла в Совдепии тяжёлую онкологическую операцию, но не поправилась и в США, умерла молодой…

Но правда и то, что наши споры о стихах, наши эстетические разногласия с годами не становились мягче и, наконец, внесли свой ощутимый вклад в нашу окончательную размолвку, которую и ссорой можно назвать. Тут к месту признать, что мой ригоризм иногда граничит с тупостью. Я и сам на себя удивляюсь, но перемениться не могу. На днях в одной шумной компании зашла речь о Путляндии, а я возьми да и ляпни, что все низости Кремля отступают для меня на второй план перед той низостью, с которой эти великопуты и лилипуты употребляют кавычки. Вздор ведь, не так ли? Сумасшествие? Есть вещи поважнее? Но вот я тебе клянусь, что живи я в Путляндии, я бы физически страдал от ихних кавычек и других языковых низостей больше, чем от любой политики. Это не объяснить, этого не изжить… И это только пример. А вот другой пример. Как я мечтал вернуться в Израиль, ты знаешь. У меня и квартира там была, и работу мне обещали. А что меня остановило? Напомнить? В этой чудесной стране, где я всё люблю, всем восхищаюсь, одну-единственную вещь я люто ненавижу: то, что у них в официальных бумагах и письмах повелось фамилию писать перед личным именем! Для меня это невыносимо. Евреи, видно, решили, что они венгры! А занесли эту азиатчину ещё первые халуцим в 1910-х годах, и откуда занесли? из России!

Возвращаюсь к Эпштейну. Этот умнейший и талантливейший человек всю жизнь, не меняясь, рифмует так, как повелось у крикунов на подмостках московского политехнического музея в 1950-1960-е годы. Чем дальше от правильной рифмы, от благозвучия, тем профессиональнее: вот их девиз… Ах, не напоминай! я и сам помню: и я в семнадцать лет перенял эту манеру. Кто в семнадцать не с левыми, у того не в порядке с сердцем… Отказ от усечённой рифмы (и от начальной строчной в стихе) я в мои двадцать пять лет переживал как нравственное преображение, как очищение от скверны… слава богу, тебе это растолковывать не нужно… Рифма типа чирикала–чернильница или кромешный–крылечку (как и начальная строчная) стали для меня изменой родине. До прямой низости, до рифмы в духе Маяковского, Эпштейн, конечно, никогда не опускается, но от щегольства расхлябанностью отказаться не хочет, простой истины, высказанной ещё в XVIII веке, не слышит: рифме к лицу крахмальный фартук и чепчик, а не ожерелье. Депрео писал:

|

Нет, рифма не должна со смыслом жить в разладе. Меж ними ссоры нет и не идёт борьба: Он — властелин её, она — его раба… Но чуть ей волю дать — восстанет против долга, И разуму её ловить придётся долго. |

Не вижу, чтобы эту истину можно было поколебать. Рифма должна быть опрятна и незаметна. Когда она слышна, поэт врёт, пустословит.

Конечно, мы с Эпштейном и о другом в этих письмах говорим и во многом соглашаемся друг с другом. Заметь, переписка начинается в 1979 году, когда мне 33, а ему 31 или 32 года, мы ещё молоды и полны надежд, уповаем на возрождение России, в свои силы верим… а кончается в 2003 году, когда я помышлял о самоубийстве…

Да-да, не отступлюсь от этого: замечательный поэт, умнейший и достойнейший человек, но я давно разлюбил его стихи, разошёлся с ним в чём-то очень важном для меня (то есть и его разлюбил), и вот теперь, собрав и перечитав уцелевшие письма, прощаюсь с ним навсегда. Писем Эпштейна ко мне сохранилось около сорока. Все они теперь собственность Гуверовского института при Станфорде… Ты, я предвижу, скажешь, что некоторые из моих писем к Эпштейну не делают мне чести. Пожалуй, что и так. Ну, да я ведь не чести домогаюсь.

Ю. К.

март-апрель 2018,

Боремвуд, Хартфордшир

Леопольду Викторовичу Эпштейну

346410 Новочеркасск

Фрунзе 55-8-31

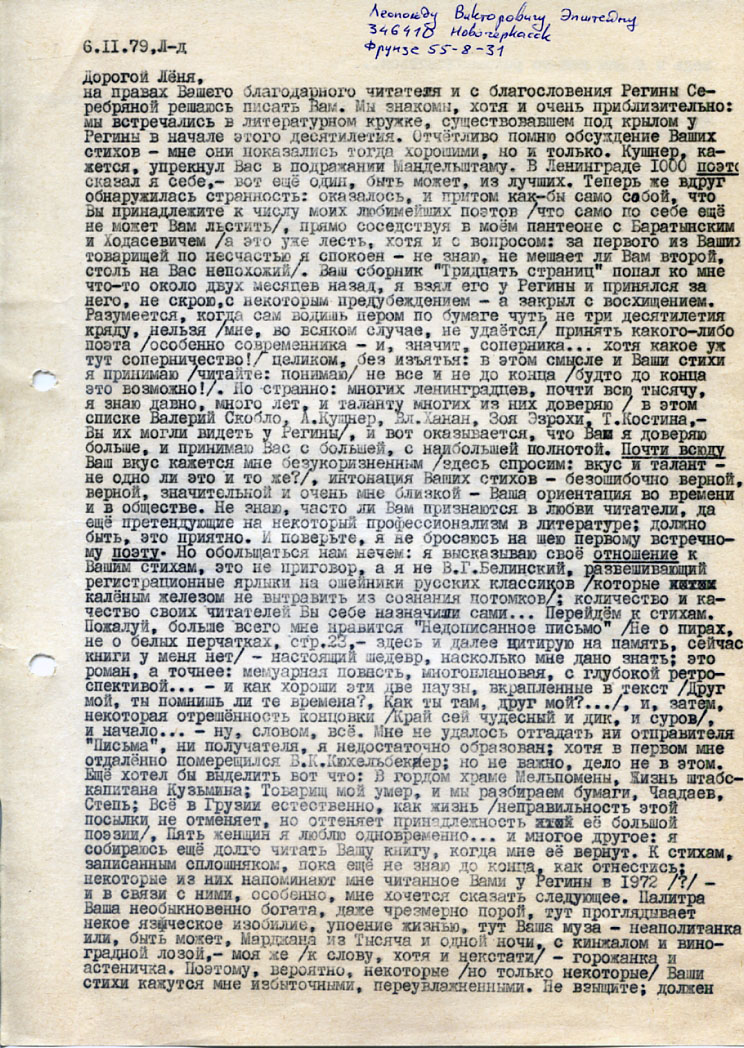

6.11.79, Л-д

Дорогой Лёня,

на правах Вашего благодарного читателя и с благословения Регины Серебряной решаюсь писать Вам. Мы знакомы, хотя и очень приблизительно: мы встречались в литературном кружке, существовавшем под крылом у Регины в начале этого десятилетия. Отчётливо помню обсуждение Ваших стихов — мне они показались тогда хорошими, но и только. Кушнер, кажется, упрекнул Вас в подражании Мандельштаму. В Ленинграде 1000 поэтов, сказал я себе, — вот ещё один, быть может, из лучших. Теперь вдруг обнаружилась странность: оказалось, и притом как-бы само собой, что Вы принадлежите к числу моих любимейших поэтов (что само по себе ещё не может Вам льстить), прямо соседствуя в моём пантеоне с Баратынским и Ходасевичем (а это уже лесть, хотя и с вопросом: за первого из Ваших товарищей по несчастью я спокоен — не знаю, не мешает ли Вам второй, столь на Вас непохожий). Ваш [машинописный] сборник «Тридцать страниц» попал ко мне что-то около двух месяцев назад, я взял его у Регины и принялся за него, не скрою, с некоторым предубеждением — а закрыл с восхищением. Разумеется, когда сам водишь пером по бумаге чуть не три десятилетия кряду, нельзя (мне, во всяком случае, не удаётся) принять какого-либо поэта (особенно современника — и, значит, соперника… хотя какое уж тут соперничество!) целиком, без изъятья: в этом смысле и Ваши стихи я принимаю (читайте: понимаю) не все и не до конца (будто до конца это возможно!). Но странно: многих ленинградцев, почти всю тысячу, я знаю давно, много лет, и таланту многих из них доверяю (в этом списке Валерий Скобло, А. Кушнер, Вл. Ханан, Зоя Эзрохи, Т. Костина, — Вы их могли видеть у Регины), и вот оказывается, что Вам я доверяю больше, и принимаю Вас с большей полнотой. Почти всюду Ваш вкус кажется мне безукоризненным (здесь спросим: вкус и талант — не одно ли это и то же?), интонация Ваших стихов — безошибочно верной, верной, значительной и очень мне близкой — Ваша ориентация во времени и в обществе. Не знаю, часто ли Вам признаются в любви читатели, да еще претендующие на некоторый профессионализм в литературе; должно быть, это приятно. И поверьте, я не бросаюсь на шею первому встречному поэту. Но обольщаться Вам нечем: я высказываю своё отношение к Вашим стихам, это не приговор, а я не В. Г. Белинский, развешивающий регистрационные ярлыки на ошейники русских классиков (которые калёным железом не вытравить из сознания потомков); количество и качество своих читателей Вы себе назначили сами… Перейдём к стихам. Пожалуй, больше всего мне нравится «Недописанное письмо» (Не о пирах, не о белых перчатках, стр. 23), — и здесь и далее цитирую на память, сейчас книги у меня нет, — настоящий шедевр, насколько мне дано знать; это роман, а точнее: мемуарная повесть, многоплановая, с глубокой ретроспективой… — и как хороши эти две паузы, вкрапленные в текст (Друг мой, ты помнишь ли те времена?, Как ты там, друг мой?… ), и, затем, некоторая отрешённость концовки (Край сей чудесный и дик, и суров), и начало… — ну, словом, всё. Мне не удалась отгадать ни отправителя «Письма», ни получателя, я недостаточно образован; хотя в первом мне отдалённо померещился В. К. Кюхельбеккер; но не важно, дело не в этом. Ещё хотел бы выделить вот что: В гордом храме Мельпомены; Жизнь штабс-капитана Кузьмина; Товарищ мой умер, и мы разбираем бумаги; Чаадаев, Степь; Всё в Грузии естественно, как жизнь (неправильность этой посылки не отменяет, но оттеняет принадлежность её большой поэзии), Пять женщин я люблю одновременно… и многое другое: я собираюсь ещё долго читать Вашу книгу, когда мне её вернут. К стихам, записанным сплошняком, пока ещё не знаю до конца, как отнестись; некоторые из них напоминают мне читанное Вами у Регины в 1972 (?) — и в связи с ними, особенно, мне хочется сказать следующее. Палитра Ваша необыкновенно богата, даже чрезмерно порой, тут проглядывает некое языческое изобилие, упоение жизнью, тут Ваша муза — неаполитанка или, быть может, Марджана из Тысяча и одной ночи, с кинжалом и виноградной лозой, — моя же (к слову, хотя и некстати) — горожанка и астеничка. Поэтому, вероятно, некоторые (но только некоторые) Ваши стихи кажутся мне избыточными, переувлажненными. Не взыщите; должен ведь и я Вам как-то рекомендоваться…

16.11.79. Мой приятель Боря Лихтенфельд вернул мне Ваши стихи; он также восхищён ими и, кроме того, композицией сборника. В названии сборника он усматривает намёк на отказ от (или: на невозможность для Вас в связи с текущей конъюнктурой) другой формы издания. (Кстати, настоящее издание выполнено очень небрежно: не все слова поддаются прочтению с первой попытки.) Я не уверен в том, что название и композиция вполне удачны. Поначалу мне показалось даже, что Тридцать страниц — просто сборник, а не книга, и название призвано это подчеркнуть. Мне нравятся хорошо составленные книги, но всё же главное — стихи, и умелой расстановкой плохих стихов не спасти (хотя Блок, кажется, умел это делать). А что я думаю о Ваших стихах, Вы уже знаете. На этом позвольте с Вами проститься. Свидание дало мне очень много. Ваш —

Ю.Колкер

17.11.79

Сегодня я выяснил у Регины Ваш адрес и получил задание передать Вам от неё привет, что с удовольствием и делаю. Регина полагает, что мы с Вами в известном смысле коллеги: я получил степень кандидата ф.-м.наук по специальности «биофизика» (в действительности — по недоразумению), притом в Красноярском институте физики, где защищаются выходцы из Вашего института. Регина мне льстит. Ей известно, что я вот уже шесть лет никакой наукой не занимаюсь, да и прежние мои занятия сильно отдавали дилетантством. Но всё же некоторый интерес к математическим моделям в биологии (особенно в экологии — этим ведь вы там заняты?) я сохранил — и слегка позавидовал Вам. Должно быть, Ваша работа увлекательна. До свиданья. Если окажетесь в Л-де, заходите ко мне. — Ю.К.

192187 Л-д

Воинова 7-20

272-01-38

Леопольду Викторовичу Эпштейну

346410 Новочеркасск

Фрунзе 55-8-31

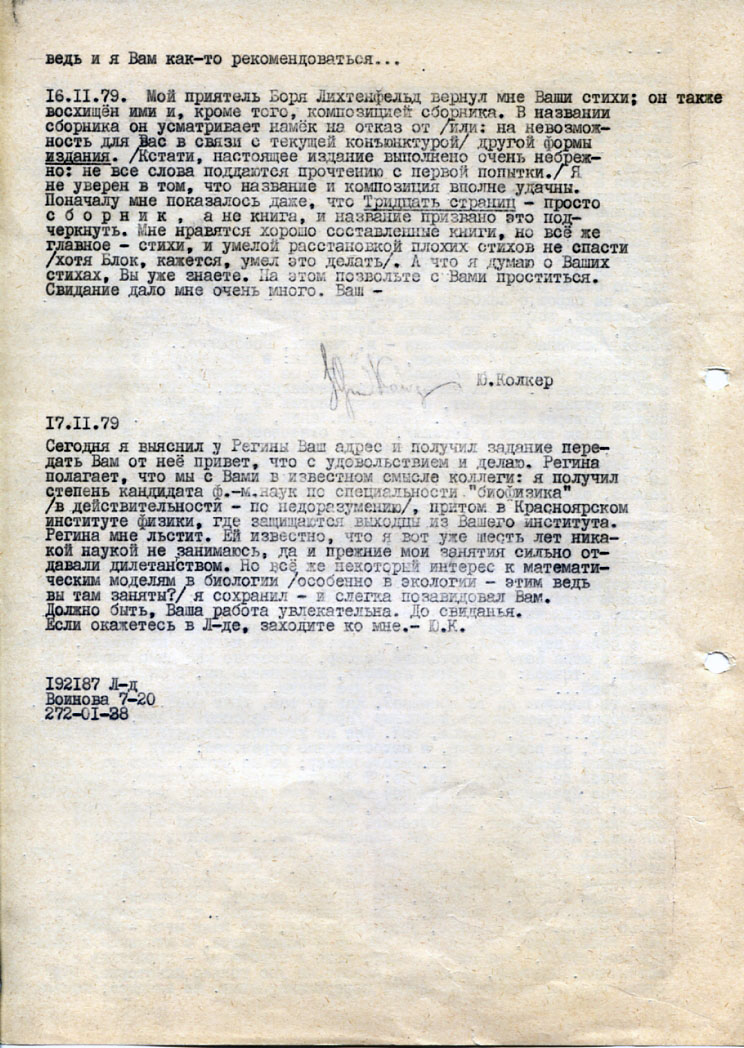

25.12.79, Лд

Дорогой Лёня,

спасибо за книгу и письмо от 4.12.79. Я вовсе и не предполагал, что Вы вспомните мою внешность и мои стихи; даже надеялся, что не вспомните. Так что никакой досады Ваше счастливое неведенье у меня не вызывает. Моя всесторонняя известность в кругу Ваших друзей [Эпштейн спросил у себя в институте в Новочеркасске, кто такой Юрий Колкер; один ответил ему: ленинградский поэт, другой сказал: ленинградский биофизик] — не более, чем курьёз, случай… настолько удивительный что даже почти и не лестный. Стихи я не публикую с 1975 (а всего было восемь маленьких публикаций, притом одна под псевдонимом); по радио Вы могли слышать песни композитора А. Колкера, моего однофамильца, но никак не меня (о научной же моей известности и говорить нечего). Вообще, с русско-советской литературой я нахожусь в ссоре… а заодно и с Кушнером, стихи которого, тем не менее, люблю… Действительно, я старше Вас, но, вероятно, не слишком: мне 33; просто графомания постигла меня в очень раннем возрасте, и с тех пор не отпускает; да и вообще разница в возрасте, пусть даже большая, — ещё не повод для установления табели о рангах. Совершенно согласен с Вами, что чтение должно быть взаимным, — и вынужден просить у Вас прощения: сейчас мне нечего Вам послать. Я тоже хотел бы представиться Вам организованной подборкой, а не отдельными стихотворениями. Мне это особенной важно: мои стихи коротки. Но жизнь так замотала меня в последнее время, что ни на что серьёзное сил не хватает. Этим же объясняется и моя задержка с ответом на Ваше письмо, за что также прошу меня извинить. В хорошие времена я ставил себе в обязанность отвечать на письмо в день его получения… У меня вышли (в том же издательстве, что и у Вас [то есть в самиздате]) две совсем маленьких «книги»: Кентавромахия, 1972, сорок пять стихотворений, в количестве 20 экземпляров; и Послесловие, 1975, затем 1979 (вторая редакция), около шестидесяти стихотворений, обе редакции в одном экземпляре. Кентавромахию я собираюсь (уже давно) пересоставить, а Послесловие — размножить, но Бог весть когда это мне удастся. Пока же у меня ничего нет. Прошу Вас верить, что я очень заинтересован в Вашем мнении; при первой же возможности пришлю Вам что-нибудь.

Не стану скрывать от Вас, что композиция, или структура, Тридцати страниц от меня (пока) ускользает. Мне иногда тяжело бывает взять вещь в целом, чему мешает некоторая педантичность и/или сосредоточенность на мелочах. Но я ещё подумаю. И, потом, я вовсе не говорил, что мне она (структура) не нравится; я хотел только подчеркнуть, что стихи как таковые важнее, на мой взгляд, чем их расположение… В. Скобло Вас не вспомнил, даже когда читал Ваши стихи (которые очень хвалит)… У Ханана мне нравится одно стихотворение из каждых тридцати, а то и пятидесяти. Он пишет очень много, и длинно, и часто плохо, но всё-таки есть стихи замечательные. Словом, я отдаю ему дань и допускаю, что его поэтика в главном стоит вне моего понимания; сделать эту уступку помогает ещё и его большое личное обаяние…

На этом кончаю. Я не сказал и половины того, что хотел; но я нездоров, и все вокруг нездоровы, и если письмо пролежит до завтра, то мои новогодние поздравления Вам и Вашим близким, и без того опаздывающие, будут совсем неуместны. Жду Вас в Л-де, и жду Ваших писем. До свиданья.

Пожалуйста, сообщите мне, кто такой Цветков, и не ужасайтесь моему невежеству. Мандельштама, Заболоцкого (позднего) и Бродского люблю, хотя последнего знаю очень мало. — Ю. К.

|

Ю.Колкер: |

|

— |

|

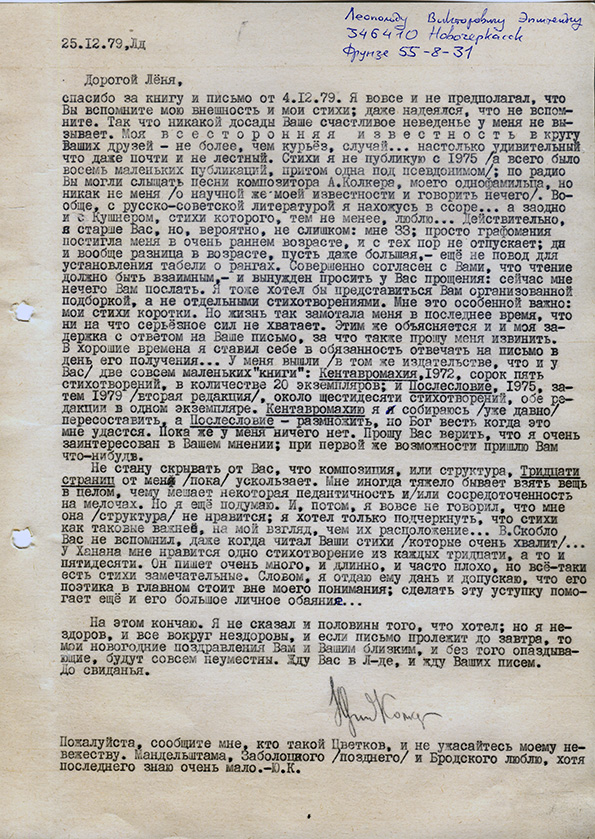

29 сентября 1983 |

Л.Эпштейну

Фрунзе 55 корп 8 кв 31

Новочеркасск 346410

Дорогай Леня,

твое письмо от 18 марта, после которого мы уже виделись, и столько всякого случилось, — все еще лежит у меня на столе и ждет своей очереди. Извинения опускаю, они подразумеваются, — как и оправдательная причина, общая и неизменная. Ты безусловно прав: у переписки и очных контактов — разная логика, разные законы; написанное слово — единственная реальность, которой я всерьез дорожу; затем оно для меня — инструмент, чтобы понять и быть понятым — кажется, здесь я несколько неоригинален, но это меня не беспокоит. Вообще, предпочитаю писать, а не говорить; но делаю это медленно.

Спасибо за критику. Я уже говорил тебе, что нуждаюсь в ней: не в критике вообще, а в твоей именно. При первом чтении, как ты можешь вообразить, я радовался похвалам и отвергал упреки; затем задумался; наконец, вынужден был признать, что многие замечания справедливы. Они, кроме того, и плодотворны. Словом, лучшего критика я не желаю, и другого не ищу. Посланное тобою стихотворение, Чрез двадцать лет, мне очень понравилось — с единственной оговоркой: «…сумеречный свет / Спокоен, но настойчив, как учебник, / Уверенно трактующий предмет…» — здесь что-то не так, начиная от настойчив: какое-то легкое помрачение, быть может, что-то механистическое, нарочитое… хотя, конечно, это и очень умно, и вполне сделано. Но петушиный крик — пронизывает, и рифма льдины-едины, при всей ее простоте — а может быть: благодаря ей, — трогает; а настойчив как учебник — нет. Я прошу у тебя позволения напечатать это стихотворение (и еще кое-что) тут [в ленинградском самиздате]. Пожалуйста, пришли мне двух императоров; я, к своей горести, утратил присланный тобою экземпляр, он был подколот к Тридцати Страницам, а их наши жадные читатели мне не вернули. Было бы хорошо, если бы ты составил о себе биографическую справку.

18 октября 1983

Вчера мы в очередной [пятый] раз сдали документы в ОВИР. Три недели прошли в беспрерывных хлопотах. На успех не уповаем, и даже почти уже не хотим уезжать — при условии, что в нашей жизни и в окружающей среде сохранится статус кво; но как раз на это и вовсе нет надежды; боюсь, что, по слову поэта,

|

Через четыре года здесь будет голый зад. |

Большое спасибо тебе за подарки. Мандельштама у меня не было никакого, даже свою перепечатку начала 1970-х я умудрился подарить родственникам в Москве. Грань [макет книги Эпштейна] я едва успел просмотреть по диагонали — ее тут же у меня отняли; но за нею я буду следить зорко, она не пропадет, и прочту я ее внимательно. Из недостатков, сразу бросившихся в глаза и для меня несомненных, могу отметить два: название, — невыразительное, кажущееся избитым, и почему-то отдающее оппортунизмом; затем, — ничем не оправданная запись рифмованных и метрически правильных стихов (даже ямбов!) без разбивки на стихи, в форме кусков прозы; что это? — Рожденный ползать летать не может — ? Об этом мы, впрочем, уже спорили, и не согласились. Я готов всерьез принять твое заявление о том, что мой вкус изощреннее твоего — с той лишь поправкой, что это, может быть, печальное преимущество для поэта. Вкус Пушкина должен был казаться грубым Батюшкову, вкус Мандельштама — Ходасевичу; но народная традиция отдает предпочтение первым над вторыми в этих парах. Истинный творец всегда несколько грубоват в глазах истинного ценителя. Грубоватыми я нахожу и многие твои стихи, по записи и звучанию. Но общее впечатление мощи и монументальности твоего дара от этого едва ли не усиливается. Надеюсь, мне удастся написать о твоих стихах более подробно, это интересно и важно мне самому.

Визит Лизы и Бори [жены и сына Леопольда Эпштейна] был, для нас, несколько скомкан тутошней суетой. Мы даже не попрощались; это грустно. Оба восхищают меня, каждый — по-своему. Но опять обнаружилась некая странность в наших отношениях: я почти всегда должен переспросить Лизу (и Борю!), чтобы понять. То же относится и к тебе, и к твоим письмам. Я очень дорожу нашей дружбой, вглядываюсь и вслушиваюсь в каждого из вас, но от меня это требует почти такого же напряжения, как общение с иностранцами. Мне порою кажется, что здесь все дело в возрасте: не в числе прожитых лет, а в количестве жизненных сил: мы с Таней давно уже экономим, а вы все еще расточительствуете. Поэтому нас в разговоре привлекает полнота акцентов, а не упоительный язык намеков и недомолвок, так волновавший в юности. Я люблю говорить просто, ясно и обстоятельно, с повторами, в ущерб внешнему блеску и острословию, но так, чтобы меня поняли; скороговорка, движение по касательной к существу разговора (столь свойственные Лизе) меня огорчают; это — черта юношеская и, может быть, прекрасная, но для меня уже утомительная. Надеюсь, Лиза меня поймет и не обидится. Ей и Боре передавай нашу любовь, как сказали бы англичане. На этом прощаюсь. Всей компанией обнимаем вас.

Твой —

Юрий Колкер

Посылаю портрет Ходасевича, он должен быть помещен (наклеен) на стр. 3, перед Содержанием [Речь идёт о фотографическом (переснятом, конечно) портрете Ходасевича, который я прошу вклеить в машинописный (формата А4) том собрания стихов Ходасевича. Это собрание я подготовил и выпустил в ленинградском самиздате, а затем оно было пререпечатано в Париже. Когда я дарил этот том Эпштейну во время нашей встречи в Ленинграде, фотография ещё не была готова.]. — Ю. К.

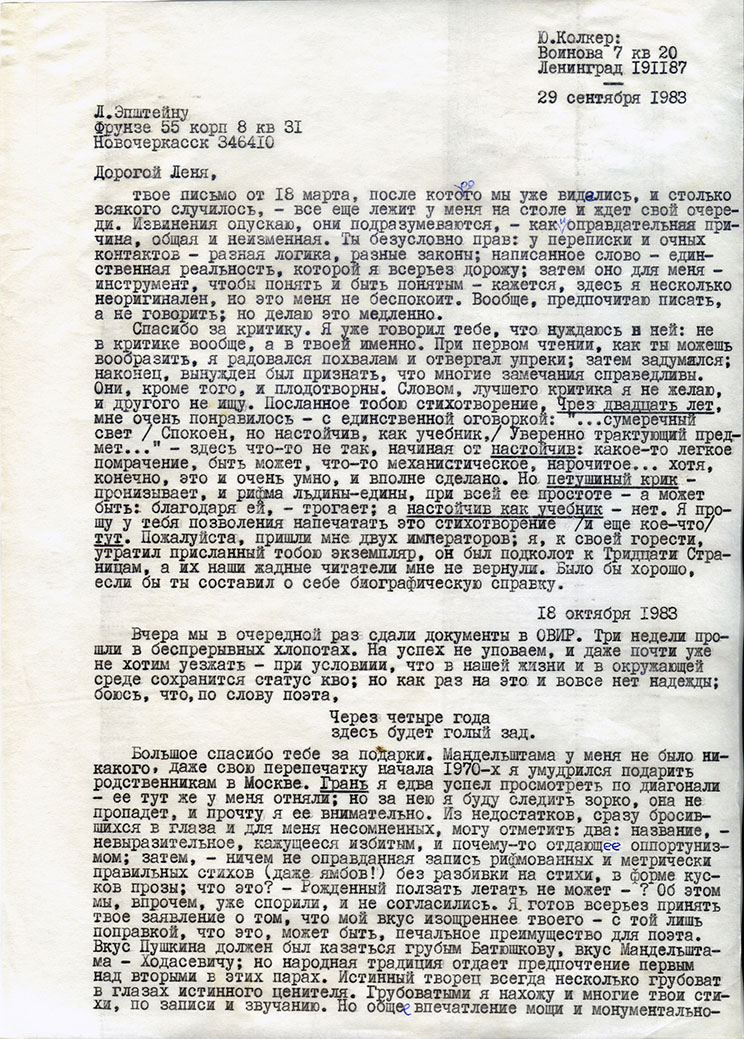

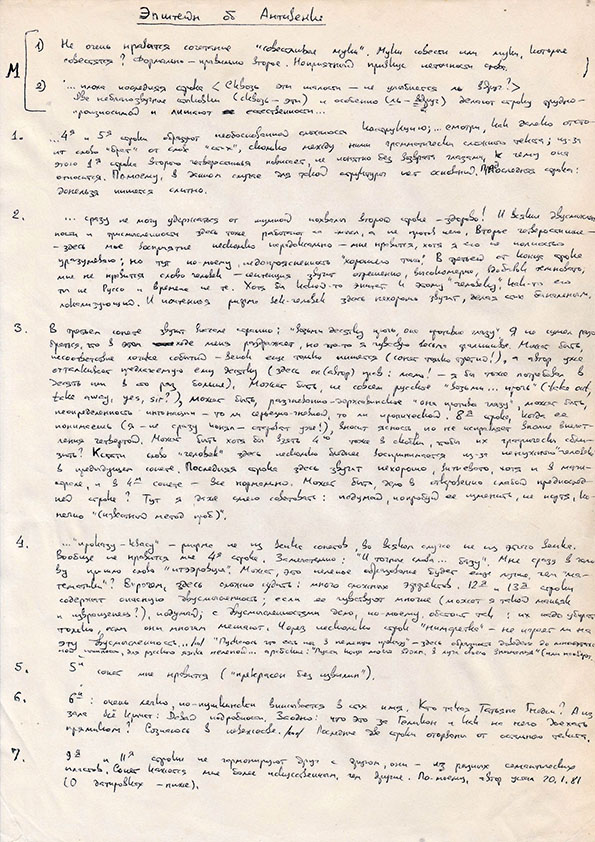

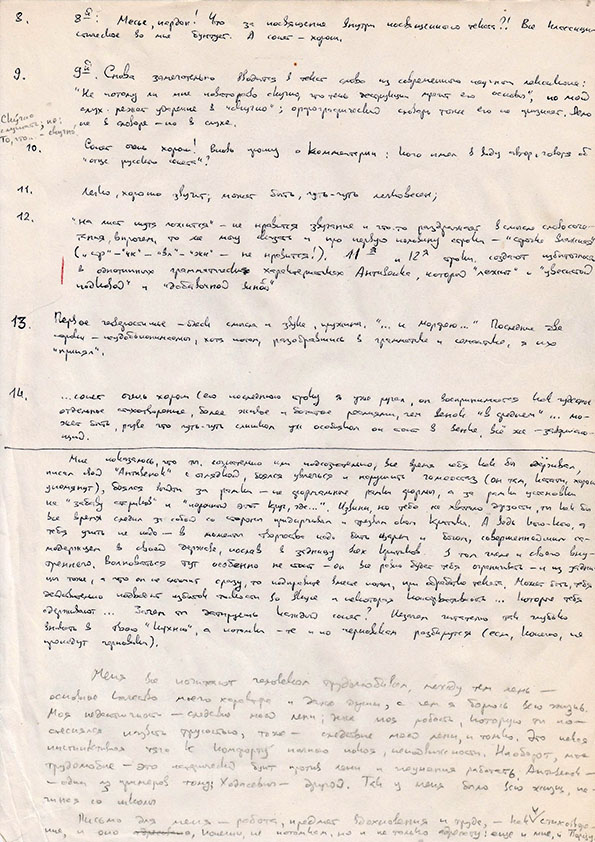

В своём (ответном?) письме от 24.12.1983 Эпштейн критикует мой Антивенок. Я дорожил его критикой, хотел внимательно её перечитывать… и не мог — из-за неразборчивого почерка моего корреспондента. Поэтому в марте 1984 года я законспектировал письмо Эпштейна. Письмо утрачено (его не удалось взять с собою в эмиграцию в июне 1984 года), а конспект сохранился. В нём буквой М обозначен магистрал венка (он у меня идёт вначале Антивенка), а числа от 1 до 14 с точкой — номерам сонетов. Вот этот конспект 1984 года:

«Эпштейн об Антивенке

М 1) Не очень нравится сочетание «совестливые муки». Муки совести или муки, которые совестятся? Формально — правильно второе. Неприятный привкус неточности слова.

М 2) … плоха последняя строка [«Сквозь эти шалости — не улыбнется ль вдруг?»]. Две неблагозвучные стыковки (сквозь-эти) и особенно (ль-вдруг) делают строку труднопроизносимой и лишают естественности…

1. 4я и 5я строки образуют необоснованной сложности конструкцию; …смотри, как далеко отстоит слово «брат» от слова «стих», сколько между ними грамматически сложного текста; из-за этого 1я строка второго четверостишья повисает, не понятно без возврата глазами, к чему она относится. По-моему, в данном случае для такой структуры нет оснований. Предпоследняя строка: донельзя пишется слитно.

2. … сразу не могу удержаться от шумной похвалы второй строке — здорово [«Мы к формам тянемся, едва утратим форму»]! И всякие двусмысленности и трисмысленности здесь работают на смысл, а не против него. Второе четверостишье — здесь моё восприятие несколько парадоксально — мне нравится, хотя я его не полностью уразумеваю; но тут, по-моему, недопроясненность «хорошего тона». В третьей от конца строке мне не нравится слово человек — сентенция звучит отрешенно, высокомерно, вдобавок темновато, ты не Руссо и времена не те.. Хотя бы какой-то эпитет к этому «человеку», как-то его локализующий. И последняя рифма век-человек здесь нехорошо звучит, делая стих банальным.

3. В третьем сонете звучит вначале странно: «возьми десятку прочь, она противна глазу». Я не сумел разобраться, что в этом ходе меня раздражает, но что-то я чувствую весьма фальшивое. Может быть, несоответствие логике событий — венок еще только пишется (сонет только третий!), а автор уже отталкивает предлагаемую ему десятку (здесь он (автор) прав: мало! — я бы тоже потребовал в десять или в сто раз больше). Может быть, не совсем русское «возьми… прочь» (take out, take away, yes, sir?), может быть разгневанно-державинское «она противна глазу», может быть, неопределенность интонации — то ли серьезно-гневной, то ли иронической. 8я строка, когда ее понимаешь (я — не сразу понял — староват уже!), вносит ясность, но не исправляет вполне впечатления четвертой. Может быть хотя бы взять 4ю тоже в скобки, чтобы их графически сблизить? Кстати, слово «человек» здесь несколько бледнее воспринимается из-за ненужного «человека» в предыдущем сонете. Последняя строка здесь звучит нехорошо, витиевато, хотя и в магистрале, и в 4м — все нормально. Может быть, дело в откровенно слабой предпоследней строке? Тут я даже смею советовать: подумай, попробуй ее изменить, не портя, конечно «(известный метод проб)».

4. … «проказу-квасу» — рифма не из венка сонетов, во всяком случае не из этого венка. Вообще не нравится мне 4я строка [«Мечту на вкус и цвет уподобляя квасу»]. Замечательно: «И точные слова… [являются сюда, / Как математики на овощную] базу». Мне сразу в голову пришло слово «итээровцы». Может, это нелепое образование будет еще лучше, чем «математики»? Впрочем, здесь сложно судить: много сложных эффектов. 12я и 13я строки содержат опасную двусмысленность [мастурбацию?]; если её чувствуют многие (может, я такой маньяк и извращенец?), подумай; с двусмыслицами дело, по-моему, обстоит так: их нужно убирать, только если они многим мешают. Через несколько строк «нимфетка» — не играет ли на эту двусмысленность… /…/ «Пускаюсь что есть ног в нелепую проказу» — здесь образность доведена до многоэтажной пышности, для русского языка нелепой… арабские: «Пусти коня своего вдохн. в луга своего внимания» (или наоборот…).

5. 5й сонет мне нравится («прекрасен без извилин»).

6. 6й: очень легко, по-пушкински вписывается в стих имя. Кто такая Татьяна Гнедич? А из зала всё кричат: давай подробности. Заодно: что это за Геликон и как на него доехать прямиком? Сознаюсь в невежестве /…/ Последние две строки оторваны от остального текста.

7. 9я и 11я строки не гармонируют друг с другом, они — из разных семантических пластов. Сонет кажется мне более искусственным, чем другие. По-моему, автор устал 20.1.81 (о датировках — ниже).

8. 8й. Месье, пардон! что за посвящение внутри посвященного текста?! Все классическое во мне бунтует. А сонет — хорош.

9. 9й. Снова замечательно вводится в текст слово из современного научного лексикона: «Не потому ли мне новаторство скучно, что тень деструкции мрачит его основы», но мой слух режет ударение в «скучно»; орфографический словарь тоже его не признает. Дело не в словаре — но в слухе. [моя приписка 1984 года на полях: Ску́чно слушать; но: То, что… скучно́.]

10. Сонет очень хорош! Вновь прошу о комментарии: кого имел в виду автор, говоря об «отце русского сонета»?

11. Легко, хорошо звучит, может быть, чуть-чуть легковесен; …

12. «на лист шутя ложится» — не нравится звучание и что-то раздражает в смысле словосочетания, впрочем, то же могу сказать и про первую половину строки — «строчка влажная» («стр»—«чк»—«вл»—«жн» — не нравится!). 11я и 12я строки создают избыточность в однотипных грамматических характеристиках Антивенка, который «лежит» и «увесистой подковой» и «добавочной виной».

13. Первое четверостишье — блеск смысла и звука, пружина «… к Морфею…» Последние две строки — неудобопонимаемы, хотя потом, разобравшись в грамматике и семантике, я их «принял».

14. … сонет очень хорош (его последнюю строку я уже ругал), он воспринимается как чудесное отдельное стихотворение, более живое и богатое реалиями, чем венок «в среднем» … может быть, разве что чуть-чуть слишком особняком он стоит в венке, всё же — завершающий.

Мне показалось, что ты, сознательно или подсознательно, все время себя как бы одёргивал, писал свой «Антивенок» с оглядкой, боялся увлечься и нарушить гомеостаз (он там, кстати, хорошо упомянут), боялся выйти за рамки — не формальные рамки формы, а за рамки установки на «забаву стариков» и «порочный этот круг, где…» Извини, но тебе не хватило дерзости, ты как бы все время следил за собой со стороны придирчивым и трезвым оком критика. А ведь кого-кого, а тебя учить не надо — в моменты творчества надо быть царем и богом, совершеннейшим самодержцем в своей державе, послав в задницу всех критиков, в том числе и своего внутреннего. Волноваться тут особенно не стоит — он все равно будет тебя ограничивать — и из задницы тоже, а что он не слышит сразу, то подправите вместе потом, при обработке текста. Может быть, тебя действительно подводит избыток тонкости во вкусе и некоторая консервативность… которые тебя сдерживают… Зачем ты датируешь каждый сонет? Незачем читателю так глубоко вникать в твою «кухню», а потомки — те и по черновикам разберутся (если, конечно, не пропадут черновики).»

Дальше — мой карандашный набросок ответа, повторённый несколько иначе в приведённом ниже письме:

«Меня все почитают человеком трудолюбивым, между тем лень — основное качество моего характера и даже души, с чем я борюсь всю жизнь. Моя педантичность — следствие моей лени; даже моя робость, которую ты постеснялся назвать трусостью, тоже — следствие моей лени, и только. Наоборот, мое трудолюбие — это истерический бунт против лени и неумения работать. Антивенок — один из примеров тому; Ходасевич — другой. Так у меня было всю жизнь, начиная со школы.

Письмо для меня — работа, предмет вдохновения и труда, — как и стихотворение, и оно адресовано, конечно, не потомкам, но и не только адресату: еще и мне, и Творцу. (…)»

|

Юрий Колкер: Воинова 7 кв 20 |

|

17 марта 1984 |

Л.Эпштейну

Фрунзе 55-8-31

Новочеркасск 346410

Дорогой Леня,

я, наконец, собрался с духом перечесть твое письмо от 24.12.83 — и решил его законспектировать, переписать кусками. Весть о том, что у тебя появилась машинка, вселила в меня оптимизм. Вообрази на минуту смешанные чувства, которые должно было вызвать (и вызвало) у меня твое письмо на 18 страницах, где каждую строку приходится расшифровывать, разгадывать, как шараду; ты ведь писатель, твое письмо — не информационный бюллетень, не набор сведений, а страница твоего дневника, мгновенный снимок твоего мироощущения, а для меня — текст, который естественно перечитывать, тем более что там содержится критика на мое сочинение. Так или иначе, я все это время мучился невозможностью ответить тебе (а значит: и себе), ибо ни ты, ни я — не удовлетворимся отпиской, а труд представлялся неимоверным. Мешало, между прочим, и то, что одна из критических стрел попала в десятку (а одна — в девятку); писать ответ означало вернуться к наболевшему в старом тексте,

23 апреля 1984

я и вернулся: внес поправку (а надо бы — две). Но многие твои замечания хочется отвести. Заметил ли ты в Антивенке неявные цитаты из Мандельштама, Ницше и — тебя? Я решился на заимствование из Бесконечных Скобок [сочинение Эпштейна] потому, что вещь эта была ведь, все же, опубликована, пусть хоть в Часах [ленинградский машинописный журнал]. (Кушнер заимствовал у меня и вовсе неопубликованное; отголоски моих стихов нахожу и в его последней книге Таврический Сад, уже не близкой мне, но — непостижимо прекрасной.) Татьяна Григорьевна Гнедич, о которой ты спрашиваешь, — переводчица и поэтесса, ныне покойная. В начале 1970-х она, уже очень пожилым человеком, вела у нас семинар переводчиков, и вообще вдруг на короткое время сделалась одним из центров притяжения тутошней богемы. В свое время она сидела, и Дон Жуана (Байрона, который ее прославил) перевела в лагере — по памяти! Английский она знала, как родной. Оригинальные стихи ее плохи. Она написала два венка, напыщенных и механистичных. Единственный сборник ее, посмертный, с предисловием М. Дудина, у меня был, но сейчас, поискав, я его не нашел, поэтому и дату ее смерти указать не могу. В семинар к ней я не ходил, а ездил к ней домой, в Пушкин: пытался переводить Байрона (в 1972). Сохранились два перевода той поры, один — удачный, он есть в Кентавромахии; старуха собиралась его куда-то включить, вместо Маршаковкого, но не успела или раздумала. В 1973 организовался какой-то молодежный клуб при СП, я оказался в его правлении, а Гнедич — чем-то вроде куратора. Она тогда много звонила мне, но я не дорожил ее вниманием и дружбой, у меня был ветер в голове, а может — что-нибудь и похуже… «Отец русского сонета», по Пушкину, — А. Дельвиг; я почти пересказал его сонет «Что вдали блеснуло и дымится» (1827), единственное, что знаю из него на память. Твое замечание о некоторой скованности, ощутимой в Антивенке, — в целом, принимаю. Мне все не верилось, что я его допишу: боялся, что вот-вот заскучаю, обленюсь. Меня все почитают (и заслуженно) человеком трудолюбивым, между тем, лень — основное качество моего характера и даже души, и я борюсь с ним всю жизнь, с 7-го класса. Моя педантичность — следствие моей лени, и только. Я в равной мере ленюсь двигаться, думать и воодушевляться. Это — некая инстинктивная тяга к комфорту полного покоя, чуть ли ни к смерти. Наоборот, мое трудолюбие — это истерический бунт против моих лени и неумения работать. Антивенок — один из примеров тому, Ходасевич — другой (вот еще примеры: школа с медалью, физ-мех с отличием, публикации в советских журналах, аспирантура и диссертация, даже — странно сказать! — женитьба и первые три героических года после рождения дочери, когда нищета и бытовые проблемы были непомерными). Все в моей жизни идет взрывами, притом как бы вынужденными, навязанными; я, вроде бы, и жить-то не хочу. Периоды апатии и фатализма перемежаются, заполняют пространства между короткими всплесками бодрости. Из этих последних лишь один был беспримесно чист: лишь в 1970-1973 мое отношение к жизни было в самом деле активным… О датах: я уже говорил тебе, что дата для меня — это END программы, без нее стихотворение не закончено, не работает, — о чьих бы стихах речь ни шла. Я долго приучал себя к манере твоей и Кушнера. Мои стихи я датирую для меня же — и, одновременно, для читателя идеального, в жизни невоплотимого. Нечто похожее происходит и с письмами: я пишу тебе — и одновременно еще в два адреса [то есть себе и Творцу, как это видно из приведённого выше наброска]. Потомки здесь ни при чем, они ведь тоже — реальны, и потому интересны разве лишь отчасти. Письмо, как и стихи, — предмет вдохновения и труда, без этого и писать не стоит. Но и становясь реальным читателем чужих (и старых моих) стихов, я нуждаюсь в дате под ними.

Теперь о наших делах. Я уволен [из котельной ленинградского кино-механического завода, находившейся в Уткиной даче] по сокращению штатов с 16.04.84 (сначала — я уже приказ подписывал — с 6.04.84, но нарушили процедуру, и пришлось переиграть). А 4.04.84, в восьмом часу вечера, нам позвонили из ОВИРа и велели приходить на другой день, собрав, какие успеем, справки. Вызова не спросили. Документы мы сдали по полной форме к 10.04, и вот — ждем. Инспектриса велела мне сдать трудовую книжку на вечное хранение («вам нужно собираться, и очень быстро»), но я ей не поверил, и не послушался. Люди говорят разное, а сами мы, сперва очень воодушевившись, сейчас расцениваем наши шансы как 50-50. С другими такие шутки уже проделывали.

Я наскоро закончил (заканчиваю) мою четвертую книгу стихов, Ночные Травы [вышла спустя девять лет в Ленинграде (!) под названием Завет и тяжба], и сборник Безделушки, составленный из невошедшего в книги. Не служу — и не хватает времени ни на что, ибо нет привычки к регулярной, в определенные часы дня, работе. Шатобриан, а за ним Пушкин, приравняли регулярный уклад счастью; в этих терминах я — самый несчастный человек на свете: нельзя вести жизнь более беспорядочную. Я не принадлежу себе, не владею собою. Вместо важного и необходимого занимаюсь ерундой (письмо это, конечно, отношу к первому, а не ко второму). Скучно и лень приниматься за разбор бесконечных бумаг, хоть и знаю, что их утрата значила бы для меня неизмеримо больше утраты всех моих материальных ценностей.

Вчера Таня получила твое поздравление с 8-м марта, отправленное 15.04. Мои девочки благодарят тебя. Мы сознавали здесь, что времена у вас были трудные, и рады присоединить свои надежды к вашим. Наши трудности последнего времени несопоставимы с вашими, но для нас чувствительны. Таня, например, редко чувствует себя хорошо; но страха прежних лет я за нее не испытываю — быть может, по черствости.

Актеров я не знаю по именам ни одного, но Жана Маре из твоего стихотворения — узнал тотчас. И я тоже люблю эти фильмы, и стихи твои о них мне нравятся — простотой и естественностью (кроме предпоследнего катрена). Это — не шедевр, но в чем-то важном такие стихи (такого автора) — равноправны с шедеврами. Претензии формальные к ним — прежние: для меня, как и раньше, — лица-рыцарь, фильмы-графини — не рифмы; все это можно — но нужно ли? Мне — нет. Из двух гениальных произведений — в шамоте и в мраморе — я предпочту второе, именно оно — та «стату́я», которая «переживет народ» [Эредиа в переводе Гумилёва: «Стату́я / Переживет народ»].

На этом прощаюсь — с тобой, Леня, и с вами, дорогие Лиза и Боря. Надеюсь, что не навсегда. Если нас отпустят, сообщу телеграммой. Целуем и обнимаем вас.

Юрий Колкер

36/4 Ha-Arba’a St

Pisgat Ze'ev, Jerusalem

20 марта 1988, Иерусалим

Дорогой Лёня,

спасибо за твоё письмо от 6 марта. Отвечаю по пунктам. С Бахытом [Кинжеевым] и у меня нет контактов, да говорят, они (контакты) и непросты; ведь он — советский подданный и ездит в Москву. Виделись мы лишь однажды; он выступал в Ленинграде перед самым своим отъездом. К его прекрасным стихам и у меня, конечно, есть претензии. Если бы стихи кого-либо из современников вполне удовлетворяли меня, я бы не писал моих. По мне, стихи Бахыта слишком влажны, быть может, это просто иная формулировка твоей мысли о «недостатке самоконтроля на семантическом уровне». Я — за самоконтроль, за семантику, но и за звук; собственно, в первую очередь за звук, для которого мы, как известно, и жизни не щадим. Самоконтроль и семантика (и милая мне суховатая сдержанность) возможны и в прозе, и за пределами литературы. Звук же Кенжеев произнес новый. Я говорю о подборке в Континенте №52; прежде я не видел у него стихов такого уровня. Первые его зарубежные стихи, как и стихи советского периода, были хороши, но не замечательны. Поэтому мне и кажется, что он дописался до своего, и его лучшее — в будущем (или уже в столе). Все твои сопутствующие комментарии понимаю и принимаю; и я смотрю на вещи сходным образом.

Жаль, что ты фактически без обсуждения отвергаешь мою издательскую философию [она состояла в том, чтобы издавать не лучшие стихи, а сложившиеся в самиздате книги, даже давние]. Я в ней тверд. Нравящиеся тебе [мои] стихи, из последних, написанных в Ленинграде, не войдут и в следующий, и в черезследующий мои сборники, если я сумею таковые выпустить. Сборников я вывез четыре с половиной (издал полтора) [Послесловие и Антивенок], и буду, по возможности, печатать их так, как они сложились в России, с небольшими вариациями и поправками, в давно установленном порядке. Я пытаюсь следовать совету одного классика и моих поражений от моих побед не отличать. Конечно, я понимаю, какие из моих стихов более выигрышны, но собрать их вместе и выдать единым каскадом значило бы слишком многого ждать от читающей публики, слишком уповать на ее мнение и признание. Я этой публике не верю и ничего от неё не жду. Что же до инерции отношения к имени, то преодолевать тут нечего. Исходный пункт отношения к моему имени — в том, что я израильтянин. 80% европейцев и американцев не простили бы мне этого, даже если бы мои стихи вдруг оказались гениальны. Стихи вообще понимают очень немногие, людей же, способных радоваться чужим стихам (написанным не ими и не их любимым поэтом), сегодня вообще единицы. Среди этих единиц инерция имени ничего не значит; переменил же я мое отношение к Кенжееву (как, в свое время, и к тебе) в лучшую сторону, и сделал это с радостью. В моей издательской политике (как и в выборе места жительства, столь одиозного для русского читателя) заключена сознательная аскеза. Она связана с моей жизненной философией.

Напрасно ты усматриваешь кокетство в моем предисловии к Антивенку и напрасно огорчаешься этим мнимым кокетством. Речь там о другом: о душевном подъеме. Вдохновение лишь косвенно соотнесено с мастерством. Я действительно сочинял по два и даже по три (о чем сознательно умалчиваю, щадя воображение обывателя) сонета за час этой прогулки (который, мне казался вечностью), и само по себе это не хорошо и не плохо; ведь важен только результат, а о нём читатель может судить тут же. Поэтому и слово кокетство ничего здесь не значит. По существу ведь ты выражаешь сомнение в моей правдивости. На это мне возразить нечего; человеку либо верят, либо нет.

На случай, если ты все же захочешь мне поверить, сообщаю тебе, что образы и звуки сонетов являлись мне именно как мгновенные (в несколько секунд) озарения, чаще всего в форме двух катренов и одного (последнего) терцета, а семантическая увязка оставлялась на-потом. Тебе, умеющему сочинять стихи экспромтом на публике (к чему я решительно неспособен), это не должно казаться чем-то чрезмерным. Затем каждый из сонетов тщательно доводился (о чём я и упоминаю), и на этом этапе требовалось какое-то мастерство. В предисловии же речь идёт о том, что строгие и по видимости искусственные внешние формы (венок сонетов, петербургский пейзаж) — ведут: гармонизируют и организуют мысль, облегчают ее осуществление. При всей своей простоте, мысль эта не слишком доступна. Далёкий от поэзии человек думает, что написать сонет труднее, чем не-сонет. Между тем я ни от кого не скрываю, что стихотворение в несколько (скажем, в восемь) строк у меня иногда складывается в течение нескольких лет, что я вообще пишу мало и медленно. Далее, недоброжелатели и насмешники есть у всех, кто деятелен (у меня, как оказалось, их очень много), и пищу себе для злобы хлопотливой [из Боратынского] они всё равно найдут. Значит ли это, что ради них, ради завистников, составляющих абсолютное большинство, я должен поступаться важной для меня мыслью и драгоценными воспоминаниями?

На случай, если ты все же захочешь мне поверить, сообщаю тебе, что образы и звуки сонетов являлись мне именно как мгновенные (в несколько секунд) озарения, чаще всего в форме двух катренов и одного (последнего) терцета, а семантическая увязка оставлялась на-потом. Тебе, умеющему сочинять стихи экспромтом на публике (к чему я решительно неспособен), это не должно казаться чем-то чрезмерным. Затем каждый из сонетов тщательно доводился (о чём я и упоминаю), и на этом этапе требовалось какое-то мастерство. В предисловии же речь идёт о том, что строгие и по видимости искусственные внешние формы (венок сонетов, петербургский пейзаж) — ведут: гармонизируют и организуют мысль, облегчают ее осуществление. При всей своей простоте, мысль эта не слишком доступна. Далёкий от поэзии человек думает, что написать сонет труднее, чем не-сонет. Между тем я ни от кого не скрываю, что стихотворение в несколько (скажем, в восемь) строк у меня иногда складывается в течение нескольких лет, что я вообще пишу мало и медленно. Далее, недоброжелатели и насмешники есть у всех, кто деятелен (у меня, как оказалось, их очень много), и пищу себе для злобы хлопотливой [из Боратынского] они всё равно найдут. Значит ли это, что ради них, ради завистников, составляющих абсолютное большинство, я должен поступаться важной для меня мыслью и драгоценными воспоминаниями?

Мои стихи в Континенте №52 никто, конечно, не назовет гениальными, но это — хорошие стихи, и они останутся таковыми и через 50 лет. Теряются они лишь в соседстве с блистательной подборкой Бахыта. Если бы я мог такое соседство предвидеть, я бы послал другие. Предыдущий опыт показал, что что́ ни пошли, в окружении дыр бул щил'а мои стихи всё равно лучшие. Этот же опыт, подкрепляя мой давний скептицизм, показал, что содержание публикации никак не влияет ни на что. Стихов не читают, или же читают их on purpose, с заранее установленным отношением к автору, сложившимся вне всякой связи со стихами. Публика вообще глуха и невосприимчива, отсюда, кстати, и название подборки Бахыта [«Один не услышит, другой не поймёт»], очень значительное. Предвижу, что в этом моём отношении ты усмотришь надменную позу, основанную на преувеличенном самомнении. Ничуть не бывало; скромность входит в мой символ веры, просто — «я знаю то, что я знаю, оставьте меня в покое».

Не обижайся, но подтверждение моей мысли о всеобщей глухоте к слову я нахожу и в твоем письме, на которое отвечаю. Ведь прочтя, например, знаменитое шестистишье Боратынского,

|

Царь небес! успокой Дух болезненный мой! Заблуждений земли Мне забвенье пошли, И на строгий твой рай Силы сердцу подай., |

именно и можно сказать, что оно «какое-то зарисовочное», или что оно «теряется» — в соседстве с Рифмой того же автора или, скажем, с Пророком Пушкина. Всё это правда. Но так скажет человек, равнодушный к стихам. Тонкости скрыты от него, слово оторвано от божества, исчерпывается целевой семантикой. Подумаешь — «силы сердцу подай»! где здесь искусство? А стихотворению — 150 лет, и оно живёт. Слов нет, моё «Колокольни совмещаются» куда как хуже этих стихов, и столько не протянет, а всё же назвать его зарисовочным — значит проявить ненаблюдательность, которой не ждёшь от поэта и друга.

Статей моих, говорю не шутя, можешь не читать и без извинений. Есть дела и поважнее. Во многом статьи эти написаны для заработка, больше же всего для того, чтобы выговорить мою эстетику, которая тебе и так известна, — выговорить на более или менее случайных примерах. Статью же о Бродском, публикация которой откладывается на неопределенный срок, я тебе послал — в надежде получить конструктивную и детальную критику. Из текста ты увидишь, что и я считаю Бродского большим поэтом, но что его гигантский метафорический дар остаётся, с моей точки зрения, во многом невоплощенным именно из-за недостаточного владения словом. Вот элементарный пример, поясняющий мою мысль. Сказать о куполе флорентийского Duomo: «яйцо, снесенное Брунеллески», — значит, одновременно обнаружить оба отмеченные мною качества: гениальное метафорическое мышление и слабое чувство языка. Первое понятно без пояснений, второе же состоит здесь в том, что несклоняемую иноязычную фамилию типа Брунеллески не следует без крайней нужды подвергать такому сильному падежу, как творительный: и смысл, и прочтение затрудняются, читатель не может не споткнуться. Такого рода мелочи, если их много, превращают стихи в какофонию. Пример этот я выбрал наугад, в статье его нету, но есть другие. Проверь их и напиши мне, где ты со мной не согласен и где видишь ошибки (таковые есть; можешь себе вообразить, я думал, что египетские пирамиды — тетраэдры!). Напиши мне, думаешь ли ты, что эта статья поместит меня в «свору завистников, облаивающих лауреата». Такая возможность мне совсем не улыбается именно потому, что я, как и ты, считаю разумным помнить о естественной зависимости человека от общества и даже считаю, что порядочный человек не может не быть в известной мере конформистом. После всего, что все мы пережили и передумали, в нарочитом вызове обществу мне вообще чудится нестерпимая фальшь. (Другое дело, что и всякие усилия примиренческого толка, попытки выделить общее и сосредоточиться на несомненном, — тоже, как ты уже, наверное, понял, ни к чему у нас не ведут; в них люди склонны видеть лишь твою слабость или неискренность.) Собственно, статья, как ты увидишь, даже и не о Бродском, а о неприемлемых для меня тенденциях в нашей поэзии. О том, что она была написана до присуждения Бродскому премии, очень многие просто знают, другие же, я надеюсь, поверят моему примечанию.

Мои суждения не столь резки, как тебе кажется. С Коржавиным я не смог бы говорить четыре часа подряд не потому, что — упаси Бог! — презираю его как поэта. Наоборот, его стихи мне скорее нравятся; я хоть и не в восторге от них, но тоже — «отдаю им должное». В эстетике, в ее принципах — мы с ним просто единомышленники. Некоторые из его суждений чуть ли не текстуально совпадают с моими (например, о сущностном родстве авангардизма и большевизма). Зато его статьи, касающиеся вопросов политических и национальных, показывают партийную ослепленность и неспособность к диалогу. Поэтому я и думаю, что спустя полчаса беседы с этим «умным, доброжелательным и сердечным человеком» мы бы набрели на какой-нибудь из проклятых вопросов (вроде антисемитизма Солженицына), после чего он (а не я) продолжать бы разговор не пожелал. Впрочем, я помню, что предполагать о людях худшее значит жить за чужой счёт, и не буду на всём этом настаивать. Мне просто могли попасться не самые удачные из его сочинений.

С Солженицыным я не стал бы знакомиться во-первых потому, что не гожусь в царедворцы, во-вторых потому, что случись даже невозможное и увидь он во мне на минуту собеседника, достойного разговора на равных, — всё равно на выявление истины можно рассчитывать разве лишь в споре с единомышленником.

Еще же — потому, что я жил в слишком тесном контакте с Россией Солженицына, с теми, для кого это имя стало знаменем. И я уверился, что (для меня) эта Россия страшнее большевистской. Наконец, писатель ждёт похвал, притом обычно неумеренных, своим сочинениям, преимущественно последним, а я — в ужасе от его Красного колеса. Что же, познакомиться с ним, чтобы отдать дань восхищения некоторым сочинениям и биографическим фактам его прошлого? Кому это нужно?

Еще же — потому, что я жил в слишком тесном контакте с Россией Солженицына, с теми, для кого это имя стало знаменем. И я уверился, что (для меня) эта Россия страшнее большевистской. Наконец, писатель ждёт похвал, притом обычно неумеренных, своим сочинениям, преимущественно последним, а я — в ужасе от его Красного колеса. Что же, познакомиться с ним, чтобы отдать дань восхищения некоторым сочинениям и биографическим фактам его прошлого? Кому это нужно?

Ты говоришь: «Солженицын — человек, совершивший подвиг сохранения правды». Это и так, и не так. Слово подвиг вяжется с этим страстным и самоотверженным человеком, а слово правда — лишь наполовину. Во-первых, лучшую его правду произнесли во многом до него, она лишь не была услышана; во-вторых, и это главное, старая правда уж слишком заслонена у Солженицына новой ложью: разжиганием ксенофобии, перекладыванием вины с больной головы на здоровую. Я встречал людей (в Ленинграде и в Германии), всерьёз утверждавших, что евреи должны жить с постоянным чувством вины перед русскими за то, что они (евреи) сделали с Россией. Эти люди ссылались на Солженицына, и была это не произвольная интерпретация дум великого писателя, нет, это было точное следование его мысли. Да и люди, о которых идёт речь, не были недоучками или тупицами. (Припоминаю одну даму во Фрайбурге, плодовитого математика; в отсутствии логики ее упрекнуть было бы непросто.)

Фамильярно-презрительное отношение к языку у Солженицына — в его тошнотворных неологизмах, обнаруживающих лишь его неспособность к отчетливой семантике, к внятной, простой и благородной русской речи. Вот тебе примеры этого словотворчества; несручно, непокорчевая, вбирчиво, удобрить (в смысле: задобрить), урекался, доведывался, вдосыть, завойчивые (волосы), — первое, что пришло на ум, есть и похлеще. Его язык безобразен. Это про него сказано:

|

Увы! Творец не первых сил! На двух статейках утомил Ты кой-какое дарованье! Лишенный творческой мечты, Уже, в жару нездравом, ты Коверкать стал правописанье! |

Ты спрашиваешь: «зачем защищать язык?» Позволь ответить тебе вопросом на вопрос: нужно ли защищать родину? Ведь она, в сущности, бессмертна, и уж во всяком случае «сама себя защитит». Между тем в каждом поколении находятся люди, готовые положить жизнь на ее защиту, готовые на любые жертвы ради того, чтобы сблизить реальную родину с той, которая занимает их воображение. Я космополит, реальная Россия или реальный Израиль значат для меня немного, более того, я вообще не по своей воле связан с народами, давшими мне жизнь (кстати, ты мне льстишь, что ли, причисляя меня к Народу Слова? ты ведь знаешь, что по крови я скорее русский). Я с легкостью отказался бы от принадлежности к этим сегодняшним коллективам (вообще — от связи с любыми коллективами, кроме семьи и человечества). Иное дело язык. В нём — моя подлинная родина, и его облик мне не безразличен. Не потому, что он — русский, что «им разговаривали Ленин», святой Владимир или Сахаров, а потому что с его помощью, в его звуках мне открылись две субстанции: бесконечная (Бог) и конечная (я). Из России можно переехать, скажем, в Израиль, и ощутить это не более чем как перемену адреса. Но переехать из русского языка в английский я не могу, более того, не хочу (хоть и пишу на нём мои толчёные труды). Язык незачем защищать, если он — лишь средство, но когда он — цель, когда в нём — вся твоя жизнь, то ты и не заметишь, как сделаешься самозабвенным патриотом.

Я согласен с твоей оценкой Хазанова как прозаика. У него слишком быстрое перо (я это чувствую, хотя и не знаю, как он работает), поэтому-то он, вероятно, кое-где и «недотягивает». Героям романов надо бы отдавать чуть больше «крови сердца» (здесь примером ему может послужить и Солженицын). Я говорил о нём тебе в первую очередь как о стилисте и мыслителе: именно в этих качествах он мне кажется одной из недосягаемых вершин. Затем и образование его (которым он немножко щеголяет) не теперешнего, не нашего времени и уровня. Прочти его книгу Миф Россия (злобно охаянную).

О Любарском ты слышал много хорошего, а, например, Наташа Розен — много плохого. Я, до начала моих контактов с ним, склонен был верить лучшему, зато сейчас уже ничего хорошего о нём не скажу. Совсем недавно, в феврале и марте, мы обменялись с ним несколькими письмами, и эта переписка положила конец нашим отношениям и моему участию в СиМ [мюнхенский журнал Страна и мир]. Вот эта история в двух словах. Моя статья о Бродском была принята Хазановым [один из редакторов журнала Страна и мир] и набрана, Кронид ее не читал (ибо представляет в журнале политику, а Хазанов — культуру). Теперь, в феврале, Кронид ее прочёл, нашёл в ней много несообразностей и написал мне письмо на 8 страницах машинописи с их перечнем (одно из примерно тридцати его замечаний оказалось безусловно верным, большинство же — просто курьёзными). Он предложил отложить публикацию, ибо «статья не отлежалась». По тону его письмо было, мягко говоря, вызывающим, по существу — вздорным. О характере его поправок даст тебе представление тот факт, что слово головизна в значении чрезмерных, искусственных поэтических построений (помнишь, у Пастернака: «И вымыслов пить головизну…», 1931) он объявляет мною введённым неологизмом. Я был не на шутку поражен тем, до какой степени он не понимает, не чувствует семантического поля слова, как косно и убого он интерпретирует язык. Я поблагодарил его за критику, в которой остро нуждаюсь, признал за собой недостаток мастерства (что всегда верно), относительно статьи написал, что сам я просил Хазанова не спешить с ее публикацией и поместить ее не в первый, а во второй номер за этот год. После этого я мотивированно, не повышая голоса, отвел большинство его возражений. Я мягко поставил ему на вид, что цитируя даже такого незначительного автора как я, всё же не следует изымать из цитаты одни слова и добавлять в нее другие, а потом упрекать меня за таким образом привнесённый смысл. Я добавил, что в ряде случаев я готов принять его точку зрения и сделать поправки единственно из желания показать ему мою готовность к сотрудничеству и ученичеству (учиться никогда не поздно), мою уступчивость, наконец, просто из желания пойти навстречу единомышленнику, — хотя сам я продолжаю думать, что в большинстве случаев мой текст вполне выдерживает его критику. В ответ пришло письмо, полное уже просто открытой брани, на которое я отвечать не буду. Он (психологически) реагировал в точности так, как ведёт себя карточный жулик из благородных, пойманный на передёргивании.

Это была история — а вот предыстория, поясняющая (хотя и не объясняющая) его неприязнь ко мне. В конце 1986 года вышла в СиМ моя рецензия на мемуары Семёна Липкина Сталинград Василия Гроссмана. Это была рядовая и, в целом, положительная рецензия (хотя упомянутые мемуары — худшее из написанного Липкиным, и есть там места просто позорные; рецензирование этой книги тоже было мне навязано обстоятельствами; я предпочел бы писать о Декаде, действительно прекрасной, по моему, лучшей книге Липкина). Отмечая недостатки книги, я пишу, в частности, о невольном и не очень располагающем автопортрете автора, о приспособленчестве Липкина к чисто русскому фетишизму,

предписывающему смотреть на писателя не как на простого смертного, но как на пророка, притом такого, у которого его божественное предназначение расширяет не обязанности, а права. Хазанов поместил мою статью в юбилейном номере, где Липкина поздравляли с 75-летием, притом — как единственный, кроме редакционного поздравления, материал о юбиляре. Вдобавок выяснилось, что Липкин смертельно болен (знай я об этом, я ни за что не стал бы публиковать написанное). Конечно, всё это придало моей критике совсем другой тон. Кронид, оказывается, ничего не знал о готовящейся публикации (для меня до сих пор загадка, как они там работают: одна рука никогда не знает, что делает другая). Он напечатал в следующем номере СиМ письмо, смысл которого сводился к тому, что я сам приспосабливался к советской власти, ибо был кандидатом наук, в то время как Липкин, не жалея своей жизни, прокладывал мне дорогу к лучшему будущему: к репатриации. Мое правило в таких случаях — молчать. Оправдываются виноватые. Я убежден, что в моей судьбе и в моих текстах есть нечто, говорящее само за себя и делающее меня недоступным для открытых низости и глупости. В конечном счёте, эти две дамы уже в самих себе несут свое наказание. Но Таня решила возразить. В СиМ танино письмо отклонили под тем предлогом, что, мол, поздно, поезд уже ушёл. Тогда она отослала его в Континент, который с радостью за него ухватился. Но этого мало. Потом была в СиМ реплика Эткинда против меня, пожалуй, еще более глупая, чем Кронида. (Прочтя ее, Наташа Розен сказала: «Этот — тебе не противник». В самом деле, почтенный профессор предстаёт в ней несколько карикатурно. Он тоже слышит своё, и возражает по большей части себе или еще кому-то.) И были сверх того многочисленные народные отклики в форме (не напечатанных) писем в редакцию СиМ. Европейский истеблишмент меня заклеймил. Между тем я и сейчас подпишусь под каждым словом моей рецензии, может быть, лишь уточнив некоторые формулировки. Слукавил Хазанов, поместивший критику там, где ждут славословий, и попали впросак почитатели священных коров, наши писатели-читатели, не умеющие ни писать, ни читать, ни думать, — моя же совесть чиста.

предписывающему смотреть на писателя не как на простого смертного, но как на пророка, притом такого, у которого его божественное предназначение расширяет не обязанности, а права. Хазанов поместил мою статью в юбилейном номере, где Липкина поздравляли с 75-летием, притом — как единственный, кроме редакционного поздравления, материал о юбиляре. Вдобавок выяснилось, что Липкин смертельно болен (знай я об этом, я ни за что не стал бы публиковать написанное). Конечно, всё это придало моей критике совсем другой тон. Кронид, оказывается, ничего не знал о готовящейся публикации (для меня до сих пор загадка, как они там работают: одна рука никогда не знает, что делает другая). Он напечатал в следующем номере СиМ письмо, смысл которого сводился к тому, что я сам приспосабливался к советской власти, ибо был кандидатом наук, в то время как Липкин, не жалея своей жизни, прокладывал мне дорогу к лучшему будущему: к репатриации. Мое правило в таких случаях — молчать. Оправдываются виноватые. Я убежден, что в моей судьбе и в моих текстах есть нечто, говорящее само за себя и делающее меня недоступным для открытых низости и глупости. В конечном счёте, эти две дамы уже в самих себе несут свое наказание. Но Таня решила возразить. В СиМ танино письмо отклонили под тем предлогом, что, мол, поздно, поезд уже ушёл. Тогда она отослала его в Континент, который с радостью за него ухватился. Но этого мало. Потом была в СиМ реплика Эткинда против меня, пожалуй, еще более глупая, чем Кронида. (Прочтя ее, Наташа Розен сказала: «Этот — тебе не противник». В самом деле, почтенный профессор предстаёт в ней несколько карикатурно. Он тоже слышит своё, и возражает по большей части себе или еще кому-то.) И были сверх того многочисленные народные отклики в форме (не напечатанных) писем в редакцию СиМ. Европейский истеблишмент меня заклеймил. Между тем я и сейчас подпишусь под каждым словом моей рецензии, может быть, лишь уточнив некоторые формулировки. Слукавил Хазанов, поместивший критику там, где ждут славословий, и попали впросак почитатели священных коров, наши писатели-читатели, не умеющие ни писать, ни читать, ни думать, — моя же совесть чиста.

Подводя итог нашим отношениям с Кронидом, осторожно взвесив все за и против, я вижу, что мне следовало бы, как это ни грустно, признать его дураком или негодяем — или же взять эти имена на себя. Признаюсь тебе: последнее тяжело для меня, хоть я всегда вспоминаю о моих пороках охотнее, чем о моих достоинствах. Но есть нечто, выводящее меня из возникшего затруднения. Под конец я просто уверился в том, что Кронид тяжело болен. Дикая непоследовательность (лесть и брань чуть ли ни в одной фразе), полная неспособность прочесть текст как он есть и задуматься, прежде чем реагировать; неспособность слышать аргументы другой стороны, — всё это говорит о тяжелом душевном расстройстве на почве мании величия. Всё это — ослепление власти и безнаказанности. Он приписывает себе ту степень обладания истиной, ту роль последнего судьи, которую человек религиозный обыкновенно оставляет Творцу.

4.04.88

Письмо моё затянулось, вот уже и Песах пришёл, а я всё никак не закончу ответа. Слишком многое хотелось обсудить, слишком много важного затронуто. Ты пишешь; «противно быть торговцем прошлыми своими живыми порывами». Еще как противно! Но есть ли у нас выбор? Мне в марте исполнилось 42. Жизнь, собственно говоря, сделана, чаши на пире отцов для меня de facto не нашлось, остаётся зафиксировать извечную жалобу: «я был, я жил». В условия, худшие, чем наши, было, кажется, поставлено в России лишь литературное поколение Арсения Тарковского — за всю историю этой страны. Всегда можно сказать; «Я — не изгой, а пасынок России, и в эти дни — живой ее укор» (Волошин), но жизни сначала не начнёшь.

Как прошёл твой вечер? Тебя «хорошо приняли» и «опекают» — кто? как выглядит ваша тамошняя общественность? (Кстати, Наташа Розен просит (советует?) позвонить Андрею Горлину, ее бывшему мужу 5920754, ты ведь его знаешь. Он приехал чуть ли не одновременно с тобой.) Мою следующую книгу я тоже планировал издавать в Эрмитаже. Собственно, Ефимов был первым адресом, куда я обратился сразу после выезда. Тогда он назвал сумму, показавшуюся мне астрономической, что и не мудрено; деньги у нас другие, наши доходы и заработки вызывают у вас там гомерический хохот. Ефимов в натянутых отношениях с Максимовым и еще со многими, но издательство у него скорее коммерческое, и выход в нём твоей книги ничем тебе не повредит (разве лишь чуть-чуть охладит к тебе ловцов душ из православно-русофильских кругов).

В Континент, действительно, лучше звонить, на письма они отвечают редко. (Кажется, Максимов мне ответил лишь однажды: на письмо с твоими стихами, где я выражал осторожную надежду на то, что еще одна откровенно еврейская фамилия не придётся в тягость журналу, не помешает напечатать эти прекрасные и очень русские стихи. «С чего это Вы взяли, — писал он, — что еврейская фамилия может нам помешать? Большинство в редакции "Континента" и большинство его авторов — евреи.» За месяц до этого, в Париже, он — сам выбрав тему разговора — уверял меня, что еврейского вопроса в России нет, что есть лишь вопрос об отношениях с властью, и почему-то добавил, что когда его исключали из союза писателей, то никто из русских исключателей не пришёл, пришли одни евреи.) Горбаневская иногда отвечает на письма, но чаще молчит, у нее на плечах вся Солидарность, и вообще семь пятниц на неделе. Всякий раз, отправляя им текст, я пребываю в приятном неведеньи; чи напечатают, чи нет. До сих пор печатали всё, и сейчас я определенно предпочитаю этот стиль отношений моей тесной дружбе с редакцией СиМ, окончившейся враждой. Если Континент печатает, то аккуратно и красиво, без искажений (всё это я очень ценю), и платит исправно. В конце концов, что мне за дело, как они оценивают меня и мои тексты?..

С Н. Владимовой я не знаком и ничего о ней не слышал. В конфликте Владимова с НТС, если ты помнишь, мне, со стороны, кажется столь же наглядной неправота Владимова, как и его оппонентов, — хотя деталей ссоры я могу и не понимать. Свои сочинения лучше всегда посылать почтой, письмо больше обязывает (даже и необязательных). Глезер отвечает и печатать тебя, конечно, будет, но гонораров там нет (хотя, по слухам, он миллионер), да и журнал его — уж слишком неразборчив (чего стоит один Мамлеев). Впрочем, все журналы хороши… Сетования Цветкова мне смешноваты. В том же духе писал мне в 1984 Бобышев: японские машины продаются, а русские стихи — нет. Всё же во всех наших писателях, помимо естественной жажды славы и похвал,

живёт еще потребность владеть литературой, владеть телами, а не душами. Некоторые (например, Проф. Лосев, в России бывший Лифшицем и журналистом) выглядят этакими альтшулерами, никогда не покидавшими классной комнаты, в которой на стене ясно написано, что Чернышевский — вершитель судеб России. Они опоздали к раздаче и не сознают этого. Мне, прикоснувшемуся к другим областям человеческой деятельности, всех этих вздохов не понять.

живёт еще потребность владеть литературой, владеть телами, а не душами. Некоторые (например, Проф. Лосев, в России бывший Лифшицем и журналистом) выглядят этакими альтшулерами, никогда не покидавшими классной комнаты, в которой на стене ясно написано, что Чернышевский — вершитель судеб России. Они опоздали к раздаче и не сознают этого. Мне, прикоснувшемуся к другим областям человеческой деятельности, всех этих вздохов не понять.

Спасибо, что не отказываешься сразу от своего скомпрометированного друга, то бишь от меня. Моё отношение к тебе неизменно. Я очень дорожу твоей дружбой, и не только потому, что ты один из лучших современных поэтов (что я не устаю повторять, хотя претензий к твоему гению у меня предостаточно), не потому даже, что ты, собственно, единственный в посюсторонней литературе человек, которого я могу назвать другом, единственный (кроме Тани) мой собеседник, с которым можно спорить о литературе, не боясь положить голову в пасть, — просто я по-человечески люблю тебя. А частные несогласия, ты прав, естественны между друзьями и единомышленниками.

Ты спрашиваешь, что значит «национальность — сознательная часть моей программы» (из моего предыдущего письма). Я частично уже ответил на этот вопрос чуть раньше. Национальность для меня — не набор генов, а подданство, общность судеб с народом (тоже не генетическим), который всегда подчинен каким-то организующим внешним формам (государственным, племенным). В современном западном мире национальность — результат более или менее свободного выбора. Так это слово понимается в европейских языках. В графе Nationality я всюду пишу Israeli, а ты будешь писать American.

Мне жаль, что Елене Гессен не нравится моя позиция, ничем принципиальным не отличающаяся от ее собственной; как раз мне ее статьи показались близки. Она хороший (хотя, кажется, и не блистательный) стилист, и, несомненно, очень умна.

Твои стихи, скопированные из тетради 1985 года, я послал тебе университетской почтой в три приема; пожалуйста, подтверди получение копий. К первой части приложена моя статья о Бродском. Можешь ее показывать; мне любопытна реакция публики, твоей же критики жду с нетерпением.

Твое письмо от 20 февраля получено, спасибо. Твое беспокойство напрасно: письма здесь в основном доходят. Главное, что нас волнует, — это здоровье Лизы [жены Эпштейна]. Составить себе отчетливую картину о нём по письмам мы не сумели. Ваши troubles с тамошней медициной понимаем, они для нас не неожиданны. С тутошней тоже не всё просто. За твою работу и борино будущее мы (с необходимыми оговорками, в целом) спокойны.

У нас пока без перемен. На автомобильные права, в отличие от тебя, я не сдал, для меня это «мечта недоступная, снежная», как и автомобиль. Машины здесь вдвое дороже, чем у вас, а зарплаты вчетверо (и более) ниже, — но зато и зависим мы от рубля, по общему принципу, меньше, чем вы. Наименьшая зависимость от денег — в России. С середины мая я — безработный. Уповаю на судьбу; что-нибудь да будет. У нас, слава Богу, социализм, и с голоду умереть не дадут. Хуже, что накопилось много долгов и дыр, которые необходимо заткнуть, среди них — вставление зубов (мы с Таней оба беззубы до постыдного, хотя, собственно, бедность не порок). Возможно, я поеду в Италию недели на две; в университете у меня остались деньги, которые я могу использовать только на поездку за границу. Дурацкая система! — безумно жалко и этих денег, и времени.

Кажется, я ничего не оставил без ответа в твоем письме. На этом прощаюсь. Пиши по возможности не откладывая. Привет и наилучшие пожелания Лизе и Боре. Твой

Ю. К.

27.10.88,

Иерусалим

Дорогой Лёня,

надеюсь, что танино письмо вами получено, а я откликаюсь на твое письмо от 26 июля. Перемены в тебе, о которых ты пишешь, меня не шокируют, наоборот, кажутся мне нормальными. Твоя открытость новому говорит о громадном запасе жизненных сил, о твоей душевной молодости, — это прекрасно. Без этого и стихов не будет. Я давно заметил, что труд, составляющий нашу неизбежную дань обществу, часто — при своей неизбежности — бесполезный, — этот труд странным образом питает душу и способствует сочинительству (не только ему). Понимаю я и твой благородный фатализм, «доверие к судьбе», и всё, что ты пишешь о чередовании фаз активной и пассивной. Спора тут нет.

Твои возражения на мою издательскую философию тоже убедительны — но никак ее не отменяют. Да, сборник, пролежавший 10 лет, устаревает. Значит ли это, что мне следует от него отказаться, перестроить его? Ведь это моя судьба, моя жизнь — и в том, как и когда этот сборник сложился, и в том, что он своевременно не вышел в свет. И не естественно ли, что себе я хочу угодить больше, чем читателю? Что касается моего «презрительного», как ты пишешь, отношения к последнему, то, во-первых, тут больше сочувствия, чем презрения (современный читатель, он же критик, растерян, — в этом его главная особенность), во-вторых, это отношение сформировалось не на почве равнодушия [читателя] к моим стихам, не только на этой почве. Просто людей, понимающих стихи, вообще очень мало. Наконец, книга, казавшаяся устаревшей через 10 лет после ее написания, часто оживает через 20 и становится бестселлером через 200. У книг свои судьбы — для этого и нужен тираж, превышающий число твоих друзей… В моем случае прошлое мешало (и всё еще мешает) будущему и настоящему, и от этого прошлого нужно (было) освободиться.

То, что я израильтянин, мешает всем (прости, но и тебе тоже, я в этом уверен) потому, что человек, выехавший с израильской визой, не может не чувствовать некоторой вины за то, что он в Израиль не поехал. Если он еврей — особенно. В последнем случае его поступок означает, что своим еврейством он тяготится. Я заранее принимаю все твои возражения, но и ты согласись, что, при всех исключениях и оговорках, в моих словах есть доля истины. Вина, о которой я говорю, не всегда осознанна, и, по известному свойству человеческой психики, часто трансформируется в обиду и раздражение. Ты знаешь, что я кто угодно, но только не сионист и не националист, наоборот, я открыто называю себя космополитом, и если бы можно было быть просто человеком, без национальности, я бы первым записался в эту партию. Мое единственное политическое выступление в печати — статья о том, что любые посягательства на свободу выбора выехавших — это позор. Сам я бо́льшую половину моей жизни именно тяготился моим еврейством (ты знаешь, что я еврей только по отцу), и 9 из 10 лет нашего ожидания [выездной визы] мы ехали [то есть: собирались ехать; ехали мысленно] куда угодно, но только не в Израиль. Пожалуйста, учти всё это прежде, чем бурно не согласиться с моим утверждением (в котором, конечно, нет ни тени упрека или осуждения по отношению к вам). Моя мысль проста и, в общем, продолжает то, о чем шла речь выше: от себя не уйдешь; не стоит слишком энергично отряхать со своих ног прах старого мира. Происхождение — данность, столь же повелительная, как и талант (или его отсутствие), место рождения, культура и т. п.

Я вовсе не осуждаю Бахыта за его советское подданство (осуждает Сопровский), я отметил его как факт, небесполезный для тебя в том случае, если ты пожелаешь с ним, Бахытом, общаться.

Ты безусловно прав, демонстративный отказ от советского подданства (именно этого ждал от Бахыта Сопровский, когда русские сбили корейский пассажирский самолет) был бы позой, ложной для поэта. Интересно, когда в России дорастут до понимания возможности двойного гражданства? Когда Родина (с прописной буквы — характерное ханжество!) перестанет быть фетишем, подменяющим Бога?

Ты безусловно прав, демонстративный отказ от советского подданства (именно этого ждал от Бахыта Сопровский, когда русские сбили корейский пассажирский самолет) был бы позой, ложной для поэта. Интересно, когда в России дорастут до понимания возможности двойного гражданства? Когда Родина (с прописной буквы — характерное ханжество!) перестанет быть фетишем, подменяющим Бога?

Ты волен не любить Боратынского, и прощать мне тут тебя не за что. В твоих словах — эстетическая позиция, несколько расходящаяся с моей. Ты пишешь: «недопустимая скороговорка», а я ценю лаконичность.

Твою критику на мою статью о Бродском я ожидал с похвальным терпением, но не дождался и отправил статью в Континент. Недавно пришло письмо от Горбаневской, по существу означающее отказ. Я попробую спорить, но на успех не слишком надеюсь; все они слишком вовлечены. Твой главный тезис верен: аргументам, и у тебя, и у меня, предшествует отношение: тебе Бродский нравится, мне он скучен и неинтересен. Странно только, что ты уверяешь меня, что я небеспристрастен в моей статье, — ведь я предпослал это признание основному тексту, для этого, собственно, и написана преамбула. Там же отмежевываюсь от литературоведения и уж никак не принимаю твоих слов об академизме моей статьи. Это просто другая критика, к которой у нас не привыкли… Да, я мог отклонить предложение написать о Бродском, но принял его не оттого, что оно было мне близко, а просто — как вызов, да и понимал я, что иначе мне Бродского не прочесть: старого — не перечитать, к новому — не притронуться. Теперь уж точно я к нему ни при каких обстоятельствах не вернусь… В приведенном тобою стихотворении («Около океана при свете свечи…»), в концовке, — метафора, которую хочется назвать гениальной, и такое — не редкость у Бродского; но, для меня, главное в искусстве — не фехтование и не акробатика, а background, тон, интонация, — то, что является наитием. а не изобретается за столом. Боюсь, что, по большому счету, от Бродского останется сборник его метафор…

Читаю и перечитываю твое письмо — и вижу, что многие (собственно, почти все) твои замечания верны, а там, где я с тобою не согласен, несогласие это не носит драматического характера. Поэтому не возражаю тебе там, где хочется возразить (по поводу Сонетов к Марии Стюарт, и т.п.), а просто благодарю тебя за разбор. Некоторые из твоих замечаний я уже учел (внес), некоторые еще предстоит учесть.

28.10.88

Отложим литературу пока. Да, у нас в гостях мама и сестра Тани, чему мы очень рады. От Израиля они в восторге, Лида (сестра) строит планы полного переезда сюда (что, к сожалению, непросто в ее возрасте). Назад мы их посылаем через Цюрих: в Румынии даже транзитных пассажиров обворовывают и мучают. Ты спрашиваешь еще о работе — с этим сложно; в данный момент я без зарплаты и без пособия (ибо получал до этого стипендию, а не зарплату); подрабатываю сторожем, программистом и надеюсь, всё утрясётся. Университет я не хочу покидать ни за какие блага, — если уж нельзя жить от литературы… Горбаневская писала тебе через меня потому, что потеряла твой адрес. Надеюсь, что все у вас выяснено, и твои стихи появились или вот-вот появятся в Континенте (моя подборка там будет в 58 или 59). Присланные тобою стихи, как всегда, хороши, хотя кочегарная поэма, возможно, и не из лучших твоих вещей. Сам я лишь в прошлом году почувствовал, что прежнее — возвращается; до этого стихи мои тутошние были недомерками, выходили не на моём уровне, т.е. не вполне меня удовлетворяли. Больше всего я доволен стихами этого года. Забавно, что стихи пошли, едва я перестал писать прозу. В этом году я, кажется, ничего не опубликовал.

Как здоровье Лизы? и успехи Бори? как вы привыкаете к новой жизни? Любим вас по-прежнему, беспокоимся за вас, и ждем писем.

Обнимаю тебя и твоих.

Ю.К.

Наш телефон 02-850781

| 17 июля 1991, Боремвуд. |

Пишу вам, дорогие, Лёня и Лиза [жена Эпштейна], в слабой надежде, что мы еще не вовсе вами прокляты. У меня нет корреспондента, которым бы я дорожил больше, и вот отвечаю на твое, Лёня, письмо от 25.12.90, — суди же сам, каково мне приходится… Прежде всего, твоё письмо — прекрасно, я его перечитывал множество раз, и всякий раз с наслаждением. Расхождения наши (о которых ты пишешь), решаюсь думать, чисто стилистические. В конечном счёте: что такое любовь к России, любовь к Израилю: не декларативные ли во многом фигуры? Ведь вот ты живёшь не в России, а я — не в Израиле. И уж конечно, мы — из одного профсоюза. Кстати, это слово можно, пожалуй, взять не только в твоем, но и в более непосредственном смысле. Я часто думаю, что я в собственном смысле слова пролетарий, что жизнь праздная, с «чтением из-под руки» (Кушнер) мне чужда — уж не знаю, по природе моей или в силу сложившихся обстоятельств, — и что ты той же породы (или судьбы). К слову сказать, Кушнер был тут недавно, в связи с мандельштамовской конференцией, заехал даже к нам со своей новой хозяйкой Леной и подарил нам свою очередную (12-ю? 40-ю? — я сбился со счёта) книгу стихов. Я в книгу только заглянул — и не ахнул, Таня прочла чуть подробнее — и не скрывает разочарования. Возможно, мы оба несправедливы. У меня, например, жизнь отбила вкус не только писать, но и читать стихи, чего прежде никогда еще не было, — а, может, я его плодовитости завидую… Так или иначе, прежнего восхищения нет, хотя я и сейчас думаю, что в смысле собственно мастерства ему нет равных…

На конференцию я только забежал, по-настоящему слушать доклады времени не было — не было и желания. Видел бы ты этот парад литературоведческой спеси! И как забавно, что всё это окололитературное говорение, вся эта спекулятивная игра называется у них наукой! Право же, у нас на Большевичке, в литературном объединении, где и ты бывал, — уровень был в чём-то выше. Там по крайней мере понимали и любили стихи, домогались истины, а не льгот, командировок или публикаций. Есть какой-то неустранимой привкус глумления во всём этом, как хочешь. Верил ли замученный поэт, что от него будет-таки кормиться племя литературоведов?.. На этом форуме я, между прочим, впервые видел и слышал Бродского — и был потрясен, — но, увы, не уровнем его высказываний (он всё время подавал реплики с места), а тем, до какой степени он похож на нашего лидера оппозиции, лейбориста Киннока! Сходство прямо-таки неправдоподобное.

Конференция была в самом начале июля, а еще раньше, весной [на самом деле зимой: между 21 января и 18 февраля 1991 (по датам моих писем к Кушнеру)], был тут Александр Межиров — сперва на бибиси, потом два дня у нас. Тоже странная фигура! Картежник и биллиардист. Он и приезжал в Англию на чемпионат биллиардистов — в качестве почетного гостя, он ведь — председатель ихнего общества в Советском Союзе. А насчет карт — тут, как хочешь, мне чудится в нем какой-то излишний профессионализм. По его словам, он тут за вечер выигрывал по 100-200 фунтов, и его уговаривали остаться — с тем, чтобы играть, играть… Стихи он читал беспрерывно, заставил меня сделать приглашение своей дочери (она сейчас в Лондоне, но не у нас), а уезжая, заявил, что во мне есть что-то от святого — вероятно, потому, что его стихи я слушал, а своих читать не пытался… Недавно звонил — с рижского взморья и долго рассказывал, какую он там — в гордом одиночестве, над морем, под шум волн — написал поэму: о войне, об убийстве отца Александра Меня — всё вместе. Зовет в гости всех нас, троих, — напрочь забыв, что Лиза, например, учится, а мы не при деньгах для таких поездок… А еще когда он у нас был, приключилось вот что: звонит ему вдруг жена из Москвы и говорит: «Не вздумай возвращаться, вытаскивай нас отсюда!» Межиров заволновался, начал прикидывать возможности и подсчитывать деньги: две машины, две дачи (одна в Переделкине), 160 тысяч рублей на книжке, столько-то долларов, столько-то фунтов. Когда подсчитал и перевел в фунты, оказалось — ты не поверишь — что я богаче! Вот как инфляция ударила по поэзии и поэтам. Видно, поэтому он и вернулся. Внешность у него совершенно еврейская, хотя он, как и я, еврей только по отцу. Если Бродский — копия британского лидера оппозиции, то Межиров — однофамилец британского премьера: ведь он, собственно, Мейеров — тот же Мейджор. Внучка Межирова (дочь его дочери, поэтессы, пишущей и публикующейся под именем Зои Велиховой), живёт сейчас у вас в Штатах — одна, а ей только 17 лет!